Leia também:

Armas de Bolsonaro são apologia à estupidez

Bolsonaro não tem razão: com arma na mão, não há liberdade para o cidadão

Poderia dizer que é fácil demais matar alguém no Brasil. Que a vida vale muitíssimo pouco no Brasil. Que as pessoas são trucidadas por engano no Brasil. E que, se não fizermos nada, homicídios podem se tornar moeda de troca nas relações entre vários de nossos grupos sociais. Poderia dizer que há cada vez menos chances de eu e você não nos envolvermos nisso. Porque não dá para fingir que não é conosco quando a violência está cada vez mais próxima. Poderia dizer que há mazelas sociais demais regendo nosso convívio. Poderia dizer que o que aconteceu com meu irmão não é aceitável entre adultos civilizados. Poderia dizer, ainda, que o Brasil, com a nossa conivência, com a nossa inação, pode escolher o caminho do tiro, da facada, das ações e reações violentas, em detrimento do caminho do diálogo, da lógica, do argumento, do respeito mútuo.

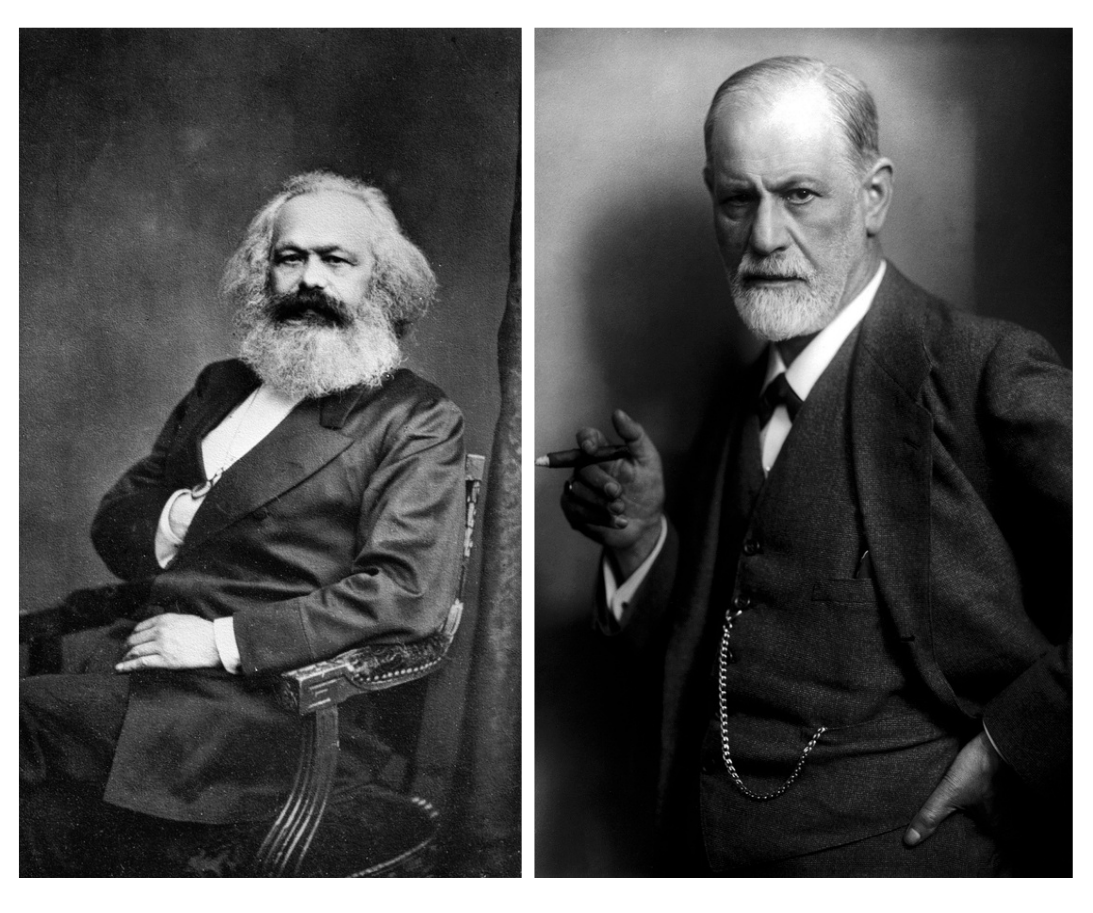

Profundezas da alma humana

Poderia dizer muitas outras coisas. Mas a vontade é terminar este relato aqui — a sensação é que eu já disse tudo para ser contra essa estupidez bolsonarista do culto às armas. Gostaria de terminá-lo de modo seco, abrupto, sem tentativas de explicação, sem conclusão alguma. Terminá-lo aqui, de forma arbitrária, bruta, exatamente como foi encerrada a vida do meu irmão. Por que escrever quando não há o que dizer? Qualquer raciocínio perde o sentido diante da lembrança das crianças que tiveram o pai arrancado de suas vidas, diante da lembrança da mãe deles explicando o que houve, diante da lembrança da minha mãe chocada e incrédula. A palavra é inútil, a frase bem feita é inútil, o parágrafo perfeito é inteiramente inútil diante do absurdo, diante da imensa estupidez, diante do horror da perda do meu irmão.

No entanto, preciso encontrar argumentos para contestar a ideia de que a violência sempre existiu e sempre existirá no convívio humano. Penso que o problema é mais complexo. Diz respeito às profundezas da alma humana. Admiti-lo, obviamente, não significa resignação ao caos e muito menos complacência com criminosos. Significa, sim, enxergar o homem de uma forma menos idealizada. Nas palavras de Charles Darwin, “o temor (…) de que a humanidade perca a sua posição nobre e volte à bestialidade é certamente infundado, mas as regressões ocasionais à bestialidade sempre ocorrerão. Há um chacal adormecido em cada homem”. O historiador gaúcho Décio Freitas sugere que o desafio para a humanidade tem sido “criar uma (…) ordem civilizada, um universo racional e justo, capaz de transformar a bête humaine em ange humaine“.

Momento de dor e revolta

Claro que já andamos quilômetros no caminho da nossa “desanimalização”, desde os tempos em que vivíamos para imolar os inimigos e currar as fêmeas. Mas, na minha opinião, o culto às armas reproduz a lógica da bête humaine. E esse é um problema sério. Por que deixar desobstruída a tendência de alguns de brutalizar seus atos, de exterminar semelhantes (poucas espécies animais o fazem), de agredir aquilo que não entende ou tolera? A diminuição da violência, o controle do chacal, passa pela admissão de uma lógica que lhe seja oposta, que ofereça alternativa ao caminho cruento que o uso efetivo da arma termina por reforçar no leque das atitudes humanas. Por trás da ideia de que uma ameaça evita outra pulsa a lógica “bandido bom é bandido morto”. Ora, se é verdade que a única redenção possível para o criminoso é a morte, a maneira mais eficiente de fazê-lo é liquidar o sujeito o quanto antes. A própria polícia poderia dar conta da tarefa. Economizaríamos o aparato e, de quebra, nem precisaríamos mudar muito o modo como as coisas vêm sendo feitas.

A questão da proibição ou não do comércio de armas e munição, portanto, não é uma oposição entre os que têm coração mole e os que não têm coração. Ela é, no fundo, uma discussão filosófica acerca da natureza humana. E passa pelo Estado de Direito, um projeto racional. Ele é, a um só tempo, produto da civilização e um dos mecanismos políticos que a garantem. O Estado não pode funcionar pelo impulso de um momento de dor ou de revolta. Ou seja: não pode atuar movido por emoções individuais. Por mais naturais e compreensíveis que sejam esses sentimentos, eles não podem ser institucionalizados. O Estado precisa ser equilibrado. Ímpetos não podem virar leis.

A cólera pública e privada

O bom Estado — aquele que queremos construir para elevar a sociedade a um novo patamar — é o Estado que pertence e serve a todos em geral e a ninguém em específico. O Estado, em última análise, deve existir para instaurar a ordem e a igualdade de direitos e deveres entre os cidadãos. O pano de fundo desse cenário democrático é a tolerância, o viés humanista, as forças da civilização. A alternativa a tudo isso é a barbárie. O argumento de que é justo autorizar um indivíduo usar arma para impedir que outro indivíduo cometa atrocidades, portanto, não se sustenta: não há a menor justiça na justiça feita com as próprias mãos. Nem mesmo quando é o aparato estatal que intermedeia a desforra.

O Estado não pode jamais abdicar da civilização que representa e jogar pelas anti-regras da barbárie que suplanta. Sobretudo, é importante compreender que justiça não é vingança e que vingança não é justiça. Segundo o filósofo Paul Ricoeur, um dos mais importantes pensadores franceses do século XX, a função do Estado é atuar como o terceiro elemento, neutro, em um litígio, e estabelecer “uma justa distância entre a transgressão que desencadeia a cólera privada e pública, e a punição infligida pela instituição judicial”. Enquanto a vingança estabelece um “curto-circuito entre dois sofrimentos, o suportado pela vítima e o infligido pelo vingador”, a justiça “interpõe-se entre os dois, instituindo a justa distância” entre agressor e agredido, sob a égide da lei.

Uma realidade anterior à civilização

Somente o Estado de Direito colocado nesta posição imparcial, segundo Ricoeur, pode gerar justiça, ou seja, levar ao restabelecimento do direito, da ordem quebrada pelo crime. A sentença, para Ricoeur, ao transformar a punição em palavra, constrói a justa distância entre o crime e o seu castigo. A sanção, ancorada na lei, quebra o moto-contínuo de violência entre eles. E assim dirime a vingança, a tentação da barbárie, a truculência que de outro modo se reproduziria ad infinitum entre vítima, criminoso e vingador. Esse raciocínio confirma que a anti-regra do “olho por olho, dente por dente” é coisa afeita ao tempo dos clãs, onde não havia Estado de Direito, lei ou justiça. Imperava a lógica da vingança. Quem matava morria, quem mutilava era mutilado. Uma realidade anterior à civilização, em que reinava o caos.

É lamentável que cidadãos modernos, que deveriam ser democratas do século XXI, estejam empenhados em retornar às sombras. No Estado democrático, a punição que se inflige a um criminoso não é devida à vítima. Ela é devida à lei. Ou melhor, segundo Ricoeur, é “devida à vítima porque devida à lei”. Pensar no Estado como um veículo de vingança — ou que chancela a vingança — e não de justiça é sistematizar o linchamento. A grande questão que se impõe, e que ajuda a definir o estágio de civilização de uma sociedade, é que o direito à vida deve ser garantido inclusive para quem o violou. Um assalto não se torna legal por ser praticado contra um ladrão. Com o homicídio, dá-se o mesmo. O ato de matar não se torna correto por ser praticado contra quem matou. Se é para retornar ao regime do Talião, seria melhor que abstraíssemos a intermediação algo deslocada do Estado legal. A vítima ou seus familiares deveriam poder matar o assassino, estuprar o estuprador, esfolar quem esfolou etc.