O MURO

Talvez não se saiba ao certo qual foi o dia, algo como dezoito de novembro.

Era noite de domingo na pequena casa de dois cômodos e muitas pessoas.

Final de feriado prolongado, toda a família, algo em torno de sete indivíduos, se espremia no sofá e em volta deste para acompanhar a programação da TV. E lá estava o pequeno Moacir: magro, com micoses, sorriso branco contrastando com a pele morena. Nove anos. O “do meio”. Ao seu lado o caçula ensaiava um sono, enquanto os outros três irmãos não desgrudavam os olhos da máquina luminosa. Seu pai degustava uma cerveja e sua mãe fazia o pé da avó, que jantava pela sonda. Moacir não olhava para a televisão. Estava a sonhar com algo secreto. Fosse filho de rico seria autista. É filho de pobre: desligado. Mas de desligado não havia muito, senão o fato de não estar atento ao mundo a sua volta. Seu mundo era outro. Distante. Maior.

Sem ser notado, levantou-se e caminhou até a geladeira para pegar um pouco de água. Foi quando viu, da janela, sobre a pia, ao longe, uma luz muito forte, certamente vindo da fronteira da pequena vila com o luxuoso condomínio, construído onde antes ficava uma várzea e os campos de futebol, ideais para empinar papagaio.

Resolveu caminhar até lá. Resolveu ver de perto.

Sair da casa era extremamente fácil, pois a porta estava sempre aberta. Forma de aliviar o calor daquelas bandas. Descer a rua sem ser visto talvez fosse mais fácil ainda, pois as famílias estavam, todas, a apreciar a programação televisiva. Apenas alguns gatos caminhavam pelas vielas e desciam em direção ao asfalto. Moacir sempre foi corajoso e a escuridão não o atrapalharia a rota, guiado sempre pela luz oscilante, vinda lá de baixo.

Vinte minutos e chegou ao grande muro. O limite entre a vida vivida e a vida contada. Oito metros o separavam daquele clarão, que agora era acompanhado por música e risadas. O lixo se acumulava ao longo do gramado, que separava a última ruela do muro sem reboco, repleto de imperfeições e facilmente escalável por qualquer menino moleque.

Subir muros era uma de suas especialidades. O fez com destreza, encaixando os pezinhos nos poros, buracos, frestas e sobras de cimento. À medida que ele subia, o som ficava mais alto e as risadas mais intensas. Era preciso olhar. Saber o que acontece lá. Entender porque todos estavam felizes.

Os meninos nunca conseguem conter a ansiedade.

Em menos de meio minuto ele já estava praticamente no topo do muro feito para conter ladrões e olhares e aprisionar as pessoas. Em menos de meio minuto ele conseguia por a mão em algo horizontal. Em menos de um minuto ele veria a luz, a música e os sorrisos. Em meio minuto ele descobriria o que aquela gente faz. E só não o fez porque aquela cerca o jogou alguns metros para trás, de costas, na grama adubada de lixo. E ali ele ficou a tentar frear seu coraçãozinho e, agora que os batimentos estão se normalizando, pensa em outro plano para ver de onde é que vem aquela luz, aquele som, aquelas risadas.

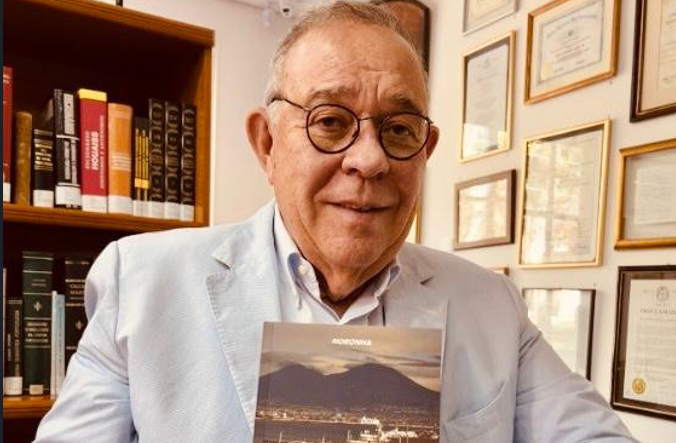

Luiz Henrique Dias é escritor, membro do Núcleo de Dramaturgia do SESI de Curitiba e estudante de Arquitetura e Urbanismo e Gestão Pública. Ele escreve todas as segundas no Jornal A Gazeta do Iguaçu. Leia mais no www.blogdoluiz.com.br ou siga o Luiz no twitter @LuizHDias.