Há, no entanto, por parte dos cientistas sociais brasileiros uma certa vergonha de abordar o problema nesses termos. A escravidão no Brasil, segundo esses estudiosos, deverá ser vista como uma instituição diferente das outras escravidões modernas e da escravidão clássica da Grécia e de Roma. A escravidão brasileira, segundo eles, deveria ser analisada como diferente da que existiu na América Central, Caribe, Estados Unidos e outras regiões da América do Sul, como Colômbia e Peru (1).

O índio e posteriormente o negro escravizados teriam até se beneficiado com o cativeiro, para esses autores. O primeiro porque foi cristianizado, e o segundo porque, além dessa benesse do cristianismo, foi beneficiado, também, pelo tipo de escravidão que se implantou no Brasil: indulgente, paternal, conciliadora e patriarcal em face da índole do colonizador português adepto de uma política democrática e miscigenatória, política que democratizaria as relações entre senhores e escravos.

No entanto, ao contrário do que dizem esses cientistas sociais tradicionais que desejam negar e/ou escamotear o assunto, a escravidão no Brasil nada teve de benigna, democrática e cristã. Pelo contrário. Milhões de homens foram transportados compulsoriamente de suas terras de origem, na África, colocados amontoados em navios negreiros, os tumbeiros (2), e levados, depois de ferrados com ferro em brasa, para serem vendidos nos entrepostos (mercados) como mercadoria.

Posteriormente, eram conduzidos para trabalharem como escravos nos engenhos de cana do Nordeste, nas lavras de ouro ou diamantes de Goiás ou Minas Gerais, nas fazendas de algodão do Maranhão e nas fazendas de café de São Paulo e Rio de Janeiro.

Mas, não eram apenas obrigados a trabalhar. O regime de trabalho era o mais odioso possível. Por outro lado, devemos ver preliminarmente em termos quantitativos a importância da escravidão negra (a indígena não será analisada aqui) para podermos aquilatar sua importância econômica e cultural no processo de formação da nossa sociedade, escravidão que teria se iniciado por volta de 1549 até o seu término em 1888.

Segundo fontes que se aproximam da verdade (o contrabando de negros realizado em grande escala torna todas as estimativas falhas), foram trazidos para o Brasil cerca de 8 a 9 milhões de africanos até ser extinto o tráfico em 1850 (3).

Esse enorme contingente africano foi distribuído de acordo com os interesses da nossa economia de exportação colonial. Em 1817-18 o número total de habitantes do Brasil era de 3.817.000 com 585 mil pardos e pretos livres e 1.728.000 negros escravos. Por outro lado, a sua distribuição espacial era a seguinte: 66,6% no Maranhão, nas fazendas algodoeiras; 42,5% em Goiás, na mineração aurífera; 38% em Mato Grosso; 38% em Alagoas. As médias nas demais regiões oscilavam entre 20,3% no Piauí e 32,6% em São Paulo. As percentagens mínimas achavam-se no Rio Grande do Norte, com 12,8%, no Paraná, com 17,2% e na Paraíba, com 17,4%.

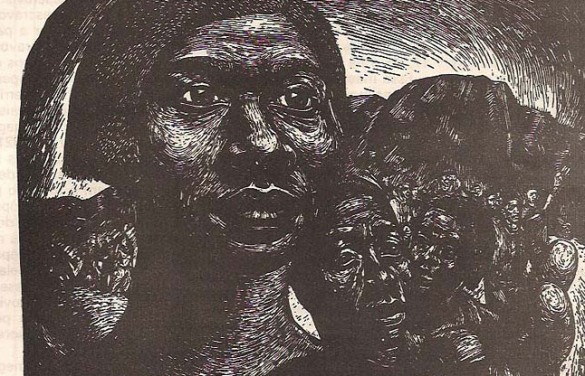

Essa massa escrava distribuída nacionalmente era submetida a todos os tipos de torturas físicas e morais quando se rebelavam ou por simples capricho do seu senhor: máscaras de ferro, tronco, gargalheira, libambo, além de açoites públicos no pelourinho (4). Suas famílias, por sua vez, eram fragmentadas ao serem os seus membros vendidos para senhores diferentes.

A mulher negra-escrava era aquela que mais sofria. Transformada em objeto de trabalho era, também, objeto de uso sexual do senhor, nascendo dessas relações um enorme número de filhos bastardos, mas escravos, pois, por um lado, o princípio do partus ventrem sequitur restabelecia que os filhos de escravas, mesmo em consequência de relações sexuais com homens livres, continuavam cativos. Por outro, esse princípio proporcionava imensa mortalidade infantil, não só pelas condições em que eram criadas nas senzalas, mas também porque o senhor achava mais econômico comprar outro escravo quando ele morria ou ficava incapacitado para o trabalho (a vida útil do escravo brasileiro era em média sete anos) do que criar os que nasciam, alimentá-los e tratá-los até a idade em que seriam rentáveis. Somente com a abolição do tráfico com a África, em 1850, os senhores começaram a tratar mais humanamente os seus escravos. Isto, porém, durou pouco. Com a Lei do Ventre Livre que considerava livres os filhos de mães escravas, em 1871, os senhores se desinteressariam por eles, de vez que não lhes pertenciam mais.

O escravo, no entanto, não aceitava passivamente tal estado de coisas. Revoltava-se constantemente contra o cativeiro a que estava submetido. O rosário de lutas do negro escravizado contra o estatuto que o oprimia enche todo o período no qual perdurou o sistema escravista de produção. Depois do Haiti, o Brasil é o país no qual ocorreu o maior número de revoltas de escravos, de fugas e de outras formas de manifestações antiescravistas por parte do próprio escravo. Além disto, convém notar a participação dos negros (escravos ou libertos) nos movimentos que reivindicam a nossa Independência de Portugal e nas guerrilhas de movimentos mais radicais da plebe rural, como a Cabanagem, no estado do Pará (1821-1836), quando os camponeses pobres, aliados a negros rebeldes e índios, chegam a tomar o poder e estabelecer estado próprio. Na Balaiada, na província do Maranhão, com ramificações no Piauí e Ceará, pela mesma época, os negros escravos se rebelam, juntamente com camponeses e são esmagados. Foram movimentos que se caracterizaram pela violência, quer dos opressores, quer dos oprimidos (5).

Por outro lado, os negros escravos também organizavam formas de resistência próprias. A República de Palmares foi o mais importante testemunho do poder de organização política, econômica e militar dos negros na América Latina. Durou de 1630 a 1695, aproximadamente. Zumbi foi o seu líder, que comandou a última fase da resistência.

No entanto, inúmeras outras comunidades de negros fugidos (quilombos) se organizaram durante o escravismo. Umas maiores, outras menores, mas todas funcionando como unidade de desgaste à escravidão. Em Minas Gerais tivemos o quilombo do Ambrósio que reuniu milhares de negros aquilombados; fala-se que o do Bateeiro chegou a ter 20 mil habitantes sem falarmos em Palmares que chegou a ter aproximadamente 30 mil. Tudo isto prova que a escravidão no Brasil não foi benigna nem patriarcal, usando os senhores todas as técnicas e instrumentos para manter a ordem escravista, e os cativos, em contrapartida, resistindo também pela violência.

Esses movimentos de resistência, muitas vezes ofensivos, alcançam o seu ponto máximo nas insurreições escravas do século XIX na Bahia. As revoltas de Salvador lideradas por escravos e negros livres iorubás, tapas, haussás e outros grupos escravos conseguiram colocar em xeque o poder imperial, assim como Palmares foi uma ameaça permanente ao domínio colonial. A última dessas insurreições (de 1835) quase conseguiu tomar o poder na Capital da província da Bahia.

Depois de derrotados, os seus líderes sofreram consequências das suas posições por parte do aparelho repressor. Eram enforcados, fuzilados, torturados ou açoitados. Durante a ocupação holandesa no Nordeste do Brasil que se inicia em 1624, com a ocupação da Bahia, houve casos de líderes de revoltas negras serem esquartejados vivos ou queimados vivos (6). Os portugueses, por seu turno, não eram mais benevolentes. Quando um líder quilombola era preso sofria violências atrozes (7).

Como vemos, essa revolta permanente social e racial criou os seus líderes. Além de Zumbi e Ambrósio, chefes de quilombos, podemos citar aqueles que conduziram as insurreições urbanas baianas: Pacífico Licutã, Elesbão Dandará, Luís Sanin, Luísa Main, Diogo, Luís e muitos outros que não figuram na história oficial. Quatro deles foram enforcados, outros remetidos para a África de volta ou impiedosamente açoitados.

Essa insurgência se realiza paradoxalmente num processo de modernização da sociedade escravista que, de um lado, vai sendo dominada pelas nações capitalistas européias, especialmente Inglaterra, e, de outro, urbaniza-se e moderniza-se tecnologicamente.

Quando a escravidão foi abolida, já tínhamos iluminação a gás, cabo submarino, estradas de ferro escoando para os portos de embarque o produto conseguido com o trabalho escravo, telefone, transporte coletivo com tração animal, bancos estrangeiros, pequenas fábricas de trabalho livre, organizações operárias, mas as instituições continuavam arcaicas e congeladas, pois representavam a ordenação ideológica, jurídica e costumeira dos interesses daquelas classes que detinham o poder e simbolizavam a elite dominante, articuladas através de uma série de mecanismos para preservar o tipo de propriedade fundamental da época.

Apesar desta urbanização e modernização, as instituições básicas continuavam racionalizando esse anacronismo, o tipo de sociedade nas quais as relações de dominação/subordinação podiam determinar que os dominadores colocassem os dominados na condição de simples bestas. Uma amostra da contradição entre essa modernização aparente e a irracionalidade do sistema escravista podemos ver por este anúncio publicado em um jornal de Fortaleza, capital da Província do Ceará.

Como vemos, através de instituições que regulavam esse tipo de sociedade, era legal sortear um escravo, como rifava-se um cavalo ou uma casa. O escravo, mesmo com todos os tipos de modernização sem mudança continuava como coisa.

Depois de 1850, com a extinção do tráfico negreiro com a África, temos o início do que chamamos escravismo tardio. O comportamento da classe senhorial e do legislador começam a sofrer alterações. Para conservar o escravo, cujo preço aumentara de forma drástica, surgem as primeiras leis protetoras. Por outro lado, o escravo negro, que até então lutara sozinho com a sua rebeldia radical contra o instituto da escravidão, começa a ser visto através de uma ótica liberal. As manifestações humanistas se sucedem, especialmente entre a mocidade boêmia e alguns grupos adeptos de um liberalismo mais radical.

Mas em toda a extensão da escravidão no Brasil, quer até 1850, quer posteriormente, na época já do escravismo tardio, uma coisa é constante na classe senhorial: o medo. O receio da insurreição, especialmente no primeiro período, criava um estado de pânico permanente. O "perigo de São Domingos" (repetidamente mencionado nos documentos da época), as possíveis ligações dos escravos brasileiros com os de outros países, a provável articulação em nível nacional de escravos rebeldes, a obsessão da violência sexual contra mulheres brancas ou outras formas de insurgência, tudo isso levou a que o senhor de escravos se transformasse em um neurótico.

Uma verdadeira paranóia apoderou-se dos membros da classe senhorial e determinou o seu comportamento básico em relação às medidas repressivas contra os negros em geral.

Na primeira fase, as autoridades coloniais e a classe senhorial usam de toda brutalidade, legislando de forma despótica contra o escravo. Isto vai dos alvarás, mandando que se ferrassem escravos com ferro em brasa, à legislação de pena de morte, do açoite, a execução sumária "sem apelo algum" dos escravos rebeldes etc. Nessa fase não há nenhum processo de mediação e a legislação terrorista reflete essa síndrome de forma transparente. Aliás, para respaldar esse conjunto de medidas jurídicas e policiais há todo um aparato de repressão brutal e legal. Os escravos têm o seu direito de locomoção praticamente impedido. Os troncos, os pelourinhos, a gonilha, o bacalhau, a máscara de flandres, o vira-mundo, anjinho, libambo, placas de ferro com inscrições infamantes, correntes, grilhões, gargalheiras, tudo isso formava o aparelho de torturas ou aviltamento através do qual as leis eram executadas como medidas de normalidade social.

Levando em consideração que o número de escravos negros durante muito tempo era superior ao dos brancos, podemos avaliar o estado de espírito de pânico permanente dos senhores de escravos. Daí não ser permitido ao escravo nenhum privilégio, pois os espaços sociais rigidamente delimitados dentro da hierarquia escravista somente possibilitavam a sua ruptura e mudança estrutural através da negação radical dos sistema: a insurgência social e racial do escravo.

A síndrome do medo estender-se-á, também, à segunda fase do escravismo brasileiro, mas através de mecanismos táticos diferentes. A classe senhorial já não legisla mais através do seus agentes para reprimir e/ou muitas vezes destruir fisicamente o escravo, mas passa a produzir leis protetoras. A partir da extinção do tráfico – como já vimos – começam a suceder-se leis que procuram amparar o escravo. Desta forma, a síndrome do medo deformou psicologicamente a classe senhorial, deu-lhe elementos inibidores para assumir um comportamento patológico e caracterizou a postura sádica dos seus membros.

Esse comportamento patológico criará requintes de sadismo muito maiores do que aqueles necessários para combater a rebeldia do escravo. Convencionou-se que o negro escravo não devia ser punido por seus possíveis delitos, mas castigado, torturado, muitas vezes até inutilizado, como exemplo para que seu comportamento não fosse imitado pelos seus companheiros. Há casos extremos de senhoras que mandaram arrancar os olhos das suas escravas domésticas (mucamas) apenas porque o senhor os elogiara. De escravos emparedados vivos porque olharam mais demoradamente para a filha do senhor, num pavor de possíveis relações sexuais entre os dois.

Por outro lado, como contrapartida a essa síndrome, os senhores jogavam todo seu sadismo na escrava que era seviciada, usada como fêmea descartável, violentada, finalmente usada como objeto sexual. A mulher negra, como a parte passiva do processo, mais vulnerável, terminava sendo a mais atingida. Enquanto a mulher branca era resguardada de qualquer contato com o homem negro, considerado simplesmente besta de tração, equiparado aos animais. Este tipo de relacionamento sexual unilateral, no entanto, é considerado, por muitos sociólogos, como o início da nossa chamada "democracia racial", isto é, uma miscigenação unilateral, sádica, patológica, baseada em um pólo passivo e violentado (a escrava negra) que gerava mais escravos para o senhor e, de outro, a sacralização da mulher branca a qual deveria conservar-se intocável e intocada pelo homem negro, pelo escravo, em última análise. Essa miscigenação não democratizou a sociedade brasileira, mas, pelo contrário, criou níveis de discriminação racial e social até hoje atuantes dinamicamente.

A HERANÇA DA ESCRAVIDÃO

O Brasil fez a Independência sem abolir o trabalho escravo e fez a Abolição sem acabar com o latifúndio. Isto determinou que a dinâmica social do Brasil fosse praticamente estrangulada, e o reflexo, especialmente da segunda mudança, até hoje traumatize o seu desenvolvimento. O final da escravidão no Brasil dá-se em 1888. No entanto, ela já se decompunha. Em 1882 havia no Brasil 1.433.170 trabalhadores livres, 656.540 escravos e 2.822.583 desocupados nas seis principais províncias do Império: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará e Rio de Janeiro. Essa massa desocupada, concentrada no campo, até hoje não foi integrada à sociedade civil como produtora dinâmica, em face da continuidade das relações latifundiárias no campo. Com a Abolição, criam-se mecanismos estimuladores para a migração européia que entra no lugar dessa grande massa de trabalho nacional, marginalizando-a irremediavelmente. A situação dos descendentes de escravos, nesse processo de marginalizar o trabalhador não-branco em face da filosofia de branqueamento (o Brasil seria tanto mais civilizado quanto mais se branqueasse) se reflete, atualmente, na situação em que se encontra a população negra e mestiça de um modo geral no Brasil.

Além desse peneiramento social criaram-se barreiras ideológicas que justificam a sua inferiorização em consequência da sua inferioridade racial. Mas, em cima dessa situação objetiva de restrição à potencialidade social do negro cria-se a lenda de uma “democracia racial”, o que equivale dizer: se os negros se encontram nos patamares em que se encontram de miséria e de marginalização a culpa é deles, pois tiveram as mesmas oportunidades para progredir.

Em consequência dessa filosofia discriminatória e ao mesmo tempo aparentemente “democrática”, qual a situação sócio-racial da população brasileira? Qual a taxa de mobilidade social da população negra e não-branca às vésperas do Centenário da Abolição do trabalho escravo no Brasil?

De acordo com o recenseamento de 1980 (o último realizado) 119 milhões de brasileiros habitavam o país. Destes, 54,77% são brancos, 38,45% pardos, 5,89% pretos e 0,63% amarelos. Podemos afirmar, portanto, que são descendentes de negros ou de índios 44,34% da população. Essa proporção vem aumentando nas últimas décadas. Era de 35% em 1940, 41% em 1950, e 38,2% em 1960.

A posição da população negra e não-branca não se distribui proporcionalmente nos diversos níveis sociais e econômicos, mas está fortemente concentrada nas camadas de baixa renda ou marginalizadas. Cláudio Fleury Barcelos mostra dados reveladores desse processo de marginalização do negro: em São Paulo, os negros e mulatos somavam, em 1950, 10,22% da população recenseada no município e, segundo pesquisas feitas em 1967, a população marginal da região da Grande São Paulo (onde se concentra a mais alta taxa de renda do país) apresentava cerca de 39% de negros e mulatos. Como se vê, há uma concentração enorme se levarmos em conta a relação entre a população e o percentual de criminalidade. A criminalidade do pobre, do furto ao assalto, é toda concentrada na faixa de negros e mulatos marginalizados.

Além disso, constata-se que os negros e os não-brancos em geral (excetuando-se os amarelos) são aqueles que possuem empregos menos significativos socialmente. Segundo ainda os dados do censo de 1980, apenas 0,4% dos recenseados como negros são empregadores. Isto demonstra como os mecanismos de imobilização social funcionam eficientemente no Brasil, impedindo, praticamente, desde o fim da escravidão até hoje, que o negro ascenda significativamente na estrutura ocupacional. Convém notar que no recenseamento de 1950 o percentual era de 0,95% de negros empregadores.

Evidentemente, esses mecanismos sociais, exercidos de maneira não institucional, mas atuantes na posição do segmento negro, refletem-se em todos os níveis e produzem distâncias enormes jamais compensadas. As desigualdades raciais existentes no Brasil são, de um lado, incorporadas como naturais e, de outro, consideradas como um subproduto do próprio comportamento e temperamento dos negros e dos não-brancos em geral. Daí o comportamento racial do brasileiro branco ser de desconfiança, atitude de defesa ou hostilidade contra a população negra. Essa atitude, por seu turno, irá refletir na estrutura da sociedade brasileira, quer no acesso ao sistema educacional, quer na distribuição de renda, no nível de criminalidade, na organização familiar e nas oportunidades oferecidas na sociedade capitalista.

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1976 mostram um perfil atualizado da estrutura das desigualdades raciais existentes no Brasil. O sociólogo Carlos Hasenbalg, baseado nesses dados, afirma: “considerando-se as pessoas de cinco ou mais anos de idade, a proporção de analfabetos entre os não-brancos (40%) é quase o dobro da dos brancos (22%) (…) O grupo branco tem uma oportunidade 1,55 vezes maior que os não-brancos de completar entre cinco e oito anos de estudo e uma oportunidade 3,5 vezes maior de cursar nove ou mais anos de estudo”.

Quanto à distribuição de renda escreve o mesmo autor: “É lógico esperar que as desigualdades existentes na distribuição regional, qualificação educacional e estrutura de empregos de brancos e não-brancos determinem formar disparidades na distribuição de renda. Entre as pessoas não-brancas com rendimentos, 53,6% recebiam uma renda de até um salário-mínimo. No caso do grupo preto, essa proporção aumenta para 59,4%, enquanto somente 23,2% dos brancos situavam-se nessa faixa de rendimentos. No extremo oposto da distribuição, 23,7% de brancos e 14,5% de não-brancos obtinham mais de dois a cinco salários-mínimos, por sua vez, 16,4% dos brancos e 4,2% de não-brancos tinham rendimentos superiores a cinco salários-mínimos” (08). Como vemos, este processo secular de barragem do negro reflete-se no perfil étnico da sociedade brasileira e demonstra muito bem os mecanismos de imobilismo social mantidos durante o regime escravista, mas especialmente depois da abolição. Há vários níveis para que esse mecanismo funcione. Assim como durante a escravidão a negra escrava era objeto de uso do senhor e a mulher branca era protegida para não ser contaminada praticando sexo com negros escravos, na sociedade "livre" que substituiu a escravidão isto também se manifesta através das sanções estabelecidas aos casamentos interétnicos. A mulher branca que se casa no Brasil com um negro é socialmente estigmatizada por largas franjas da sociedade.

Diz o folclore recente:

Branca que casa com negro

é preta por dentro.

Ou então:

Moça que casa com negro

tem coragem com fartura,

tem estambo de cachorro

e coração de macura.

Há casos extremos, como este, publicado em um jornal de São Paulo: "É de expectativa e tensão o clima da cidade de Maceió em consequência do julgamento do psiquiatra José Lopes de Mendonça, acusado de assassinar a própria filha, por não admitir que namorasse um outro psiquiatra de cor. (…) Segundo a acusação, o psiquiatra desentendeu-se com a filha, a estudante Rosália Cabral de Mendonça, porque ela resolvera ficar noiva de um médico negro e no dia 10 de junho de 1972 matou-a no interior do quarto de sua residência, no bairro de Bebedouro, a cinco quilômetros de Maceió, com um tiro de revólver”.

Na mesma notícia, lê-se ainda:

"Amanhã deverá ser iniciado outro julgamento de caso semelhante: Wilson Pinheiro de Toledo é acusado de assassinar sua filha Ângela Maria de Toledo Ferreira pelos mesmos motivos. Esse crime ocorreu exatamente um mês após o primeiro, no dia 11 de julho de 1972. A população está ansiosa pelo resultado dos dois casos, devido à semelhança entre

eles e à grande diferença social existente entre os dois protagonistas" (9).

São dois casos extremos que configuram todo um comportamento subjacente racista do brasileiro, herdado da escravidão.

Como vemos, a herança da escravidão ainda pesa negativamente na estrutura da sociedade brasileira, criando-lhe traumatismos e assimetrias significativos e ainda atuantes.

Em 1985 as jornalistas Gioconda Mentoni e Virgínia Galvez escreveram em um jornal de São Paulo que presenciaram a existência de trabalho escravo em fazendas do Brasil. O próprio Ministério do Trabalho, segundo elas, havia recebido 72 denúncias sobre a existência de trabalho escravo, especialmente em estabelecimentos do Norte e do Nordeste. As formas mais violentas de coerção extra-econômica, a violência contra esses trabalhadores são normas comuns em grandes parcelas de estabelecimentos agrícolas. As próprias autoridades têm informações dos fatos, mas se confessam impotentes. O ex-ministro da Justiça, Fernando Lyra, segundo as jornalistas, teria afirmado: "É revoltante. Chego a não acreditar nas denúncias que leio". Ele foi informado sobre a existência de cárceres privados, castigos físicos, má alimentação e péssima moradia a trabalhadores em fazendas. Esses trabalhadores são arregimentados por promessas, mas não recebem salário. Ganham vales para pagamento de alimentação e casa – e devem fazer as compras do próprio fazendeiro. Quando querem fugir eles são perseguidos e, se capturados, vítimas de acoites" (10).

Como vemos, atualmente, como no final da escravidão, sob a superfície de uma sociedade moderna mantém-se uma estrutura arcaica e ossificada, sustentada por relações de trabalho já completamente superadas.

* Sociólogo e escritor, examinador de Pós-graduação da Universidade de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas e autor de vários livros sobre o negro e a escravidão no Brasil.

Notas:

1) A essa visão tradicional e conservadora de sociólogos como Gilberto Freyre, Oliveira Vianna, Afrânio Peixoto e outros, articula-se presentemente no Brasil a opinião contrária de vários cientistas sociais que estão fazendo a revisão no sentido de destacar as lutas dos escravos como processo dinâmico e permanente na transformação da sociedade, vendo-as como uma manifestação de luta de classes, destacando neste particular os nomes de Décio Freitas, Lana Lage da Gama Lima, Luiz Luna, J. Maestri Filho, J. J. Reis, J. J. Chiavenato, Martiniano J. da Silva e outros que estão fazendo o levantamento dessas lutas e da violência da classe senhorial no Brasil. A essa visão dinâmica contrapõe-se modernamente outra corrente que procura, como é o caso de Ciro Flamarion S. Cardoso, ver romantismo e ufanismo nessas pesquisas revisionistas.

2) Os tumbeiros eram navios negreiros, especialmente construídos para o transporte de africanos dos portos da África para o Brasil. A mortalidade durante a viagem era enorme. Sobre o assunto escreve Conrad: "Em seu estudo sobre o tráfico de escravos para o Rio de Janeiro nos anos de 1795 a 1811, Herbert S. Klein mostrou que de cada mil escravos embarcados em Moçambique para o Rio de Janeiro 233 morriam no mar, enquanto a taxa dos que embarcavam na África ocidental portuguesa era de 91 em mil, e 57 em mil entre os que embarcavam na Guiné, uma das travessias mais curtas; entre o total de 170.651 escravos abrangidos por seu estudo, 16.162, ou cerca de 9,5% morreram no mar." (CONRAD, Robert Edgard: Tumbeiros – o tráfico de escravos para o Brasil, Brasiliense, São Paulo, 1985, p. 46).

3) O tráfico de escravos com a África só foi extinto definitivamente no Brasil a partir de 1850. Para uma análise comparativa de nosso atraso social, ideológico e político devemos informar que enquanto o Parlamento brasileiro ainda discutia se deveríamos ou não continuar importando negros africanos para trabalhar como escravos, Marx e Engels já publicavam em 1848 na Europa o Manifesto do Partido Comunista refutando de forma radical o modo capitalista de produção e, enquanto, em 1871, o Parlamento brasileiro discutia se os filhos de escravas continuavam escravos ou não, implantava-se, na França a Comuna de Paris. Esses exemplos servem para demonstrar nossos atrasos sociais imensos como consequência da escravidão no Brasil ter perdurado até 1888. Atrasos não recuperáveis em apenas cem anos de trabalho livre.

4) Sobre a descrição dos instrumentos de suplício consultar: RAMOS, Artur:

"Castigos de Escravos", in Revista do Arquivo Municipal, (SP), ano IV, nº XLVII, 1938.

5) Cf: MOURA, Clóvis: Rebeliões da Senzals (Quilombos, insurreições, guerrilhas), Mercado Aberto, 4ª edição), Porto Alegre, 1988, passim.

6) MELLO NETO, J. A. Gonçalves de: Tempo dos Flamengos, José Olímpio, Rio de Janeiro, 1947.

7) Sobre as diversas formas de tortura do escravo brasileiro consultar: GOULART, José Alípio, Da Palmatória ao Patíbulo, Conquista, Rio de Janeiro, 1971.

8) HASSEMBALG, Carlos: Discriminação e desigualdades raciais no Brasil, Graal, Rio de Janeiro, 1979, p. 215 seguintes.

9) "Psiquiatra que matou a filha vai a julgamento", in O Estado de São Paulo, 21-05-1972.

10) MENTONI, Gioconda & GALVEZ, Virgínia: "Governo constata trabalho escravo no interior do País", in Folha de São Paulo, 3 de outubro, 1985.

EDIÇÃO 15, MAIO, 1988, PÁGINAS 5, 6, 7, 8, 9, 10