A política industrial do governo Collor apóia-se na visão liberal atualmente em voga que atribui ao Estado um papel negativo, gerador de ineficiências e cuja intervenção no processo econômico, ao não permitir o livre curso das forças de mercado, acaba produzindo uma alocação ineficiente dos recursos da sociedade.

Nos interessa, ao longo deste artigo, verificar se essa fé inabalável que os formuladores dessa política demonstram ter nos mecanismos de mercado encontra de fato evidência empírica na trajetória anterior e recente dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento tidos como bem sucedidos na atualidade, como o caso de Coréia do Sul e Taiwan.

Antes porém de avançar nesse debate seria conveniente emoldurá-lo, situando o contexto internacional em que ele ocorre.

Um determinado modelo de desenvolvimento pode ser analisado sob três diferentes aspectos. Primeiro, o chamado Paradigma Tecnológico, ou Modelo de Industrialização, estuda os princípios gerais que governam a evolução da organização do trabalho. O segundo, o Regime de Acumulação, que compatibiliza as normas da produção e uso do produto social para um determinado período e, oterceiro, o Modo de Regulação, que ajusta os comportamentos contraditórios dos agentes individuais aos princípios do regime de acumulação. Estas formas de ajustamento incluem tanto hábitos culturais, quanto formas institucionais como leis, acordos etc.

De acordo com Liepietz e Leborgne, "o regime de acumulação aparece portanto como resultado macroeconômico do funcionamento de um modo de regulação, tendo por base um modelo de industrialização" (2).

Para os autores citados, o modelo de desenvolvimento do pós-guerra, por eles denominado de fordista, ilustra perfeitamente as três características citadas, e a simultaneidade do rápido desenvolvimento de certo número de países, segundo esse modelo, engendrou uma configuração mundial.

Como modelo de industrialização, o fordismo marca a conclusão da revolução Taylorista, baseada na rigorosa padronização dos gestos operativos. A linha de montagem é exemplo típico desse modelo. O fordismo teve tal sucesso que engendrou ganhos de produtividade sem precedentes na história mundial.

No fim dos anos 1960, entretanto, esse modelo começou a erodir, a produtividade começou a diminuir e o capital fixo per capita a crescer, levando a uma queda na lucratividade, de onde decorre uma queda na taxa de acumulação.

Essa diminuição na produtividade tem sua origem no próprio modelo, que excluiu a massa de trabalhadores pela produtividade na medida em que transformou a batalha pela produtividade em tarefa exclusiva dos técnicos e engenheiros de OM (Organização e Métodos). Leva assim a uma polarização, onde, de um lado, temos uma massa de trabalhadores desqualificados e desmotivados e, de outro, engenheiros e técnicos de engenharia. É evidente que esses últimos só podem contribuir para o aumento da produtividade através do desenvolvimento de máquinas cada vez mais complexas. Desta forma, “os próprios princípios Tayloristas (nos quais o fordismo se baseia) explicam a diminuição dos ganhos de produtividade e a alta do coeficiente do capital" (3).

A reação dos empresários deu-se, num primeiro momento, via internacionalização da produção, procurando nos países periféricos, através da mão-de-obra barata disponível, garantir a margem de lucratividade não possível de manter nos países de origem, devido ao custo crescente da mão-de-obra.

Da parte do Estado, o que se verificou nesses países foi a generalização de políticas de austeridade.

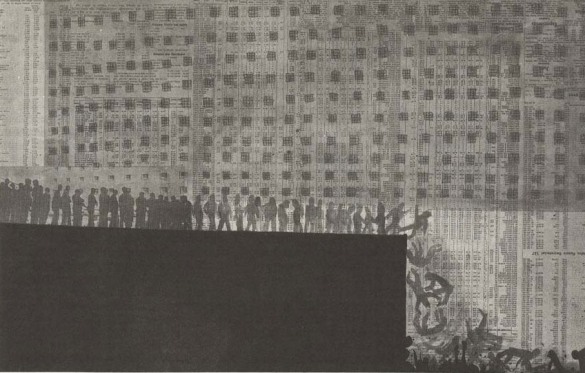

Tudo isso levou a uma crise de emprego, e daí à crise do Estado-providência. A internacionalização da produção, de um lado, e a estagnação dos rendimentos dos trabalhadores, de outro, detonaram por sua vez a crise "do lado da demanda" no fim dos anos 1970, levando a uma estagnação do consumo nesses países.

Com o choque dos preços do petróleo em 1973-1974 as pressões já existentes foram exacerbadas e nesse quadro as economias avançadas começam a transição, acelerada a partir de 1977-1978, para um novo padrão de crescimento, "com o desenvolvimento de novas tecnologias de produtos e de processos de fabricação (principalmente avanços nas áreas da microeletrônica, processamento e transmissão de dados, equipamentos e sistemas de automação flexível de manufatura, biotecnologia e engenharia genética, novos materiais e novas tecnologias energéticas) e sua difusão não só no interior da própria indústria como também na economia e na sociedade como um todo" (4).

O que se verifica portanto é que, com base num novo paradigma industrial, a economia capitalista retoma um novo ciclo de expansão. Isto, no entanto, só é possível num grau cada vez mais exacerbado de concentração de poder econômico, dado que tanto o desenvolvimento quanto a escala de produção requerida por essas novas tecnologias levam à formação de grandes conglomerados industriais que, por sua vez, exigem mercados de dimensão mundial. A ocorrência de fatos como a unificação da Europa em 1994 e a proposta do presidente Bush de formação de um mercado comum americano (incluindo a América do Sul) vem no bojo desse processo de concentração e especialização da produção. Cada tipo de produto teria dois ou três grandes fabricantes super-especializados em nível mundial. Na área da microeletrônica, de certa forma isso já ocorre. Há dois ou três fabricantes mundiais de máscaras de chips, por exemplo.

Vale destacar que esse processo de Reestruturação Industrial dos países avançados teve como principais efeitos, como destaca Suzigam: "a) reduzir drasticamente o peso da mão-de-obra direta no processo produtivo, concomitantemente com uma elevação dos requerimentos em termos de qualificação, com importantes consequências sobre o nível de emprego e de salário real; b) diminuir o peso dos materiais (recursos naturais) e da energia no produto final; e c) alterar o fluxo internacional de investimento direto, reduzindo o deslocamento de indústrias dos países avançados para os países periféricos, em busca de mão-de-obra barata, e estimulando, como no caso do Japão, a transferência de indústrias intensivas em materiais e energia para a periferia, junto às fontes de insumos. Com isto, tende-se a uma nova divisão internacional do trabalho, ditada por vantagens comparativas dinâmicas, construídas através de criatividade, domínio e difusão de tecnologias avançadas, formação de recursos humanos de alta qualificação” (5).

E é nesse novo cenário internacional que precisamos verificar, a partir da ótica de um país menos desenvolvido, qual o papel reservado ao Estado na conquista de uma posição soberana.

Deixando atuar livremente as forças de mercado, adotando uma postura liberal nas nossas relações com o resto do mundo, abrindo enfim totalmente nossa economia, como postulam os formuladores da nova política industrial – num cenário, como vimos, dominado por grandes conglomerados industriais e financeiros – é possível esperar que as economias periféricas tenham um papel não subordinado? Foi esse caminho adotado pelos países hoje desenvolvidos, e mesmo por países em desenvolvimento como os Tigres Asiáticos, a quem aparentemente o governo Collor deseja imitar? Qual o papel reservado ao Estado na promoção do desenvolvimento industrial?

Começaremos com as idéias dos economistas que estudaram a questão do desenvolvimento nos anos 1950 e 1960. Abordaremos em seguida a crítica neoliberal, que enfatiza a primazia do mercado e a falta de aptidão do Estado para promover o desenvolvimento econômico (6).

Finalmente descreveremos os principais elementos de uma "contracrítica" aos postulados neoliberais, procurando demonstrar que os países apresentados como modelos de uma postura liberal na relação entre Estado e Economia, como Coréia do Sul e Taiwan, na realidade apresentam forte intervenção do Estado no processo econômico.

Alexandrer Gersckenkron, baseado em estudo a respeito da industrialização da Europa (7), argumentou muito apropriadamente que a posição econômica de um país relativamente às nações mais desenvolvidas influi diretamente sobre a natureza da intervenção estatal no seu processo de desenvolvimento. Segundo ele, a Revolução Industrial inglesa não foi um modelo para as que se seguiram. O seu próprio sucesso garantiu que todas as tentativas subsequentes deveriam ser diferentes. Porque ela veio primeiro, argumenta ele, e incorporou tecnologia relativamente não sofisticada, a industrialização inglesa foi mais gradual e menos capital intensiva que as seguintes. O ritmo acelerado de mudança tecnológica e as cada vez maiores disparidades entre suas atuais e potenciais taxas e níveis de desenvolvimento econômico determinaram outros caminhos para os países da então periferia. Alemanha, Itália e Rússia estariam propensas a pular imediatamente para os mais modernos setores industriais, caracterizados pela intensidade de capital e economias de escala. Nessas economias, entretanto, o capital era escasso e a classe empresarial tanto adversa ao risco como financeiramente fraca. Condições iniciais diferentes, portanto, engendraram arranjos institucionais e composições setoriais diferentes.

Nesses tipos de países, Gerschenkron sugere que o próprio Estado teve de substituir o mercado e forçar a industrialização. Um maior atraso relativo levou a uma mais ampliada intervenção pública para superar a inércia econômica.

“Intervenção estatal para dar condições seguras aos grandes donos do capital”.

Nos anos 1960, economistas mais diretamente preocupados com políticas de desenvolvimento partilharam do consenso favorecendo a intervenção estatal. A teoria Keynesiana, que jogou dúvidas sobre a capacidade de o mercado alcançar resultados ótimos, foi usada para legitimar a necessidade do planejamento econômico estatal. O desenvolvimento requereria que se criassem condições sob as quais o capitalismo poderia funcionar, isto é, mercado de trabalho e de capitais em funcionamento e integração nacional do mercado. Os investimentos requeridos eram muito maiores que a poupança.

Mesmo que o estoque nacional de capital e o mecanismo de preços – embora possam ser adequados para sinalizar mudanças marginais – não possam dirigir grandes decisões de investimento e nem se pode confiar neles para produzir grandes transferências de recursos para a industrialização, dado o alto grau de imobilização do capital em culturas como a do café, por exemplo. A intervenção pública torna-se necessária para garantir os investidores (via proteção, subsídios, crédito barato etc…) e para investir diretamente a fim de romper com gargalos estruturais. A grande deficiência do mercado nos países menos desenvolvidos, segundo essa corrente de pensamento, garante a racionalidade da expansão do escopo da intervenção estatal. Partindo de outros fundamentos, a economia política neoliberal dos anos 1980 ataca a crença dos economistas desenvolvimentistas a respeito da eficácia da intervenção estatal. Os neoliberais não só consideram as deficiências do Estado na promoção do desenvolvimento econômico (corrupção e mau gerenciamento, por exemplo), como invertem a direção de causalidade: para eles a intervenção estatal não sana, mas pelo contrário, causa as imperfeições do mercado. Implicitamente assumem que os mecanismos de mercado são capazes de auto-correção. Esta crítica neoliberal foi reforçada pelo sucesso de países como Coréia do Sul e Taiwan, considerados, no início dos anos 1980, Estados não intervencionistas. Seu rápido crescimento, em comparação com países que seguiram uma estratégia que privilegiava o mercado interno (industrialização substitutiva de importações) parecia dar validade empírica para a idéia de que o comércio livre traria ganhos de produtividade para a economia.

James Buchanan, em 1980, desenvolve uma argumentação conhecida como "Escola da Escolha Pública" na qual argumenta que a presença do Estado gera perdas de eficiência no sistema econômico à medida que desvia os capitalistas da atividade normal de mercado para a busca de favorecimentos oriundos da intervenção Estatal, dado que esta última sempre abre espaço para algum tipo de favorecimento. Para ele, a competição pelas rendas que favorecem os beneficiários das benesses governamentais transformou-se numa verdadeira atividade de procura pelo lucro improdutivo (diretctly unproductive profitseeking activities, DUP). Exemplos disso seriam lobbies, incentivos fiscais, subsídios, isenções etc. A busca "racional" de renda pelos indivíduos poderia assim produzir uma situação sub-ótima para a economia como um todo na presença do Estado.

“Os neoliberais não consideram a experiência passada dos países hoje desenvolvidos”.

De acordo com Shapiro e Taylor (8), teóricos da "contracrítica", há duas idéias centrais ligadas à perspectiva neoliberal, para as quais é difícil encontrar sólidos suportes. A primeira é que a eliminação das distorções provocadas pela interferência estatal irá aumentar a eficiência microeconômica do sistema. A segunda, que o aumento da eficiência levará, por seu turno, a uma melhor performance macroeconômica, convencionalmente medida pela taxa de crescimento do PNB.

Com relação à primeira questão – relacionada com a formação de preços sem a interferência estatal – a idéia de se trabalhar com "preços de mercado" é frequentemente condição necessária para aumentar a eficiência microeconômica, isto é, das empresas, mas raramente é suficiente. Nos países menos desenvolvidos, como lembram os autores, "mais do que um sinal do mercado, é necessário alterar o equilíbrio anterior de modo a tornar os mercados não-tradicionais de exportação atrativos (…) e especialmente nos países pobres, o Estado é (ou era em muitas partes do mundo) a única entidade com recursos suficientes para criar incentivos extra-mercado suficientemente atrativos. É a única entidade com suficiente capacidade coercitiva para tornar reais as ameaças de sanção aos atores econômicos quando falham em sua performance (9).

Com relação à segunda, de que a melhoria da eficiência econômica das empresas leva automaticamente a um aumento na taxa de crescimento, não é uma questão tão simples. É preciso saber como esses supostos ganhos de eficiência serão distribuídos na economia como um todo. Se servirão apenas para aumentar a renda dos capitalistas e seu consumo conspícuo, ou se elevarão a renda dos trabalhadores, provocando efeitos positivos na demanda agregada do sistema e, portanto, incentivando o crescimento econômico. E nada garante, "a priori", que o aumento de eficiência das empresas se difunda na forma de melhora na renda do conjunto dos trabalhadores.

Mais importante, no entanto, é destacar que o isomorfismo neoliberal entre ausência de distorções provenientes da intervenção estatal e eficiência econômica é a-histórico e atemporal. Os neoliberais não consideram que na experiência histórica dos países hoje desenvolvidos a presença do Estado foi intensa durante o impulso de industrialização. Tanto nos Estados Unidos como no Japão a intervenção do Estado foi e tem sido fundamental para garantir a performance econômica. Durante o século XIX, a intervenção federal foi enorme nos EUA para proteger sua indústria. O governo americano entregou milhões de hectares de terra às companhias que construíram as ferrovias. No caso do Japão, o Estado se destacou como empreendedor, financiador e dirigente em muitos ramos industriais no período da Restauração Meiji. Esse papel ativo do Estado continuou durante o período militarista e depois da Segunda Guerra Mundial através do programa industrial do famoso MITI (Ministério da Indústria e Comércio Japonês). No caso do MITI, a interferência é tal, a ponto de selecionar as tecnologias que podem ser importadas e determinar às empresas onde e o que comprar, com o objetivo de levar ao Japão o que há de mais avançado, evitando a introdução de tecnologias obsoletas no país. A interferência estatal foi e continua sendo fundamental na obtenção das chamadas vantagens comparativas dinâmicas dessas economias. Como lembra Shapiro: "A despeito da sua retórica pró-mercado, o governo continua a dirigir a capacidade americana de produção e seu avanço tecnológico objetivando fins econômicos e militares. A Boeing não seria a Boeing, nem a IBM seria a IBM, tanto no esforço econômico como militar, sem os contratos do Pentágono e o apoio da pesquisa civil" (10).

Talvez o exemplo mais emblemático para o presente estudo seja o modelo de Coréia do Sul e Taiwan, comumente uma bandeira nas mãos dos defensores da liberalização como forma de romper o círculo de ferro que estrangula nossa economia.

“Na Coréia do Sul a realidade é muito diversa do que se divulga comumente”.

De acordo com estudo de Otávio C. dos Santos Filho e Hamilton de Moura Ferreira Jr. (11) a respeito da Política Industrial vigente nesses países, pode-se verificar uma presença ativa do Estado no manejo dos diferentes instrumentos de política industrial disponíveis. Assim, considerando, por exemplo, a utilização dos instrumentos financeiros, seguramente os mais decisivos na implementação de uma dada política industrial, principalmente quando a intermediação financeira é baseada no crédito e não no mercado de capitais. É o caso da Coréia do Sul. Neste país, as fontes de financiamento do setor privado estão sob estrito controle estatal, inclusive as fontes de financiamento externo. Os bancos estrangeiros são permitidos apenas em áreas de negócios nos quais os bancos locais não podem ter uma boa performance. O sistema bancário é quase inteiramente estatal em Taiwan, assim como o foi na Coréia do Sul até 1983. Desta forma é enorme a capacidade do Estado de exercer influência sobre a destinação dos recursos para financiamento, questão absolutamente fundamental em qualquer política industrial.

Um segundo instrumento de política industrial que vale a pena mencionar é o comercial. Como afirma o estudo mencionado acima, "um dos estereótipos equivocados quanto aos NICs asiáticos é o de sua integração liberal ao comércio internacional quando, na verdade, o volume e a composição das importações sempre estiveram sujeitos a controle seletivo, através de tarifas e restrições quantitativas" (12).

Enquanto no Brasil, como veremos adiante, a Nova Política industrial preconiza apenas a utilização dos controles tarifários, abolindo totalmente os controles quantitativos de importações, em Taiwan, por exemplo, as importações são classificadas em três grupos: Proibidas; Controladas; Permitidas e, no caso da Coréia do Sul, o governo apresenta semestralmente uma "lista negativa" onde são relacionados os itens proibidos e restringidos.

Diferentemente do Brasil, onde a reserva de mercado tem sido apresentada como um estímulo à ineficiência, na Coréia do Sul "a incorporação de produtos de alta tecnologia na pauta de consumo local, bens caracteristicamente produzidos por empresas multinacionais, se dá de modo sincronizado com a capacitação dos grupos nacionais para ocupar o mercado, à medida que as subsidiárias de empresas estrangeiras nestes setores são delimitadas à produção para venda externa" (13). O estudo de O. Santos Filho e H. M. Ferreira destaca 4 exemplos:

1) A transmissão televisiva em cores teve seu início retardado até 1980 para que o grupo coreano Sansung instalasse suficiente capacidade produtiva para atender ao mercado interno. Vale recordar que no caso brasileiro, com a instalação da Zona Franca de Manaus e as facilidades proporcionadas pelo governo, mais de uma dezena de fabricantes nacionais de televisores fecharam as portas ou foram comprados pelas empresas estrangeiras, não restando hoje um só fabricante nacional.

Relações Estado X Mercado

É útil nomear, mesmo rapidamente, as principais matrizes teórico-ideológicas que vêm se ocupando das relações entre o Estado e o mercado:

A Visão Liberal-Conservadora –

Segundo Daniel, "a denominação de liberal conservadora é reservada para aquelas elaborações da relação Estado-Economia que, genericamente, argumentam no sentido de defender a mais ampla liberdade de mercado e colocar um conjunto de fortes restrições à intervenção do Estado sobre a economia".

Essa corrente de pensamento costuma associar de um lado o mercado com Liberdade e eficiência e de outro o Estado com autoritarismo e ineficiência.

O mercado garante a máxima eficiência na alocação dos recursos da sociedade como um todo. Milton Friedman, um dos mais destacados teóricos dessa corrente afirma que "a organização econômica desempenha um papel duplo na promoção da sociedade livre.

De um lado, a liberdade econômica é parte da liberdade entendida em sentido mais amplo e, portanto um fim em si própria. Em segundo lugar, a liberdade econômica é também instrumento indispensável para a obtenção da liberdade política, porque separa o poder econômico do poder político e, desse modo, permite que um controle o outro".

Nota-se nessa visão, um conflito entre igualdade e liberdade, dado que se a propriedade, base das desigualdades sociais, é um" direito natural" do homem cuja principal missão do Estado é preservar, a verdadeira liberdade só existiria na desigualdade social.

A Visão Keynesiana –

Até Keynes, a idéia que prevalecia em relação à atuação do Estado na esfera econômica era de que se tratava de uma interferência perturbadora do livre jogo do mercado e, portanto, uma interferência negativa, indesejável.

A teoria de Keynes vem como uma resposta à incapacidade da teoria neoclássica de dar respostas à crise da economia capitalista nos anos 1930. De acordo com aquela teoria, como afirmava Jean Baptiste Say, um economista neoclássico, a oferta cria sua própria demanda. Se os trabalhadores estivessem dispostos a vender a sua força de trabalho pelo preço de mercado, eles sempre encontrariam colocação.

A crise dos anos 1930, entretanto contradizia esse postulado. Contrariando a teoria neoclássica, de que não haveria um desemprego estrutural na economia, mas apenas friccional, isto é, de trabalhadores mudando de emprego, Keynes argumentou que devido à inamovibilidade dos preços e salários para baixo, por força de dissídios e convenções, seria possível a economia encontrar um ponto de equilíbrio fora da condição de pleno-emprego.

E é aí que entra o papel do Estado. Se a demanda agregada efetiva do sistema econômico (isto é o consumo dos trabalhadores e capitalistas de bens de consumo e meios de produção) é tal que não garante o pleno-emprego, caberia ao Estado, através da política monetária (emitindo papel-moeda) ou da política fiscal (aumentando seus próprios gastos), aumentar o consumo total do sistema, promovendo assim a utilização plena dos meios de produção e das forças produtivas.

Keynes pretendia, através da utilização do Estado como amortecedor, salvar a economia capitalista dos solavancos provocados por suas crises cíclicas. Não tinha nenhuma intenção redistributivista, como muitos querem fazer crer. Visava apenas à manutenção da lucratividade das empresas em condições em que o consumo da sociedade fosse deficiente.

Contrasta no entanto com a visão liberal-conservadora na medida que atribui um papel francamente positivo ao Estado em sua relação com a Economia.

A Visão Marxista –

O marxismo analisa os processos econômicos do ponto de vista da produção e não da circulação de mercadorias.

Essa diferença é fundamental, enquanto para as duas primeiras teorias o Estado aparece como algo neutro, acima das classes, com a tarefa de garantir "a justa" troca entre equivalentes, para os marxistas sua missão é justamente perpetuar um sistema de exploração.

Tal sistema, baseado no "fetiche da mercadoria" e na alienação do produtor do produto de seu trabalho, garante o processo de extração da mais-valia dos trabalhadores pelos capitalistas no terreno da produção.

"O fetichismo e a alienação permitem, pois, que o Estado apareça acima das classes, como garantia das relações de troca, mas, na verdade, como garantia das próprias relações sociais de produção capitalista”.

As instituições de mercado carregariam, pois uma função de especial importância no campo ideológico, a título de legitimação das desigualdades econômicas e sociais inerentes ao sistema… A superação do sistema permitiria substituir a liberdade e igualdade formais do capitalismo pela democracia real através das substituição do Estado e da eliminação (ou drástica limitação) do mercado em benefício da ampla maioria da sociedade. 2) Em 1984, as firmas estrangeiras detiveram 0,2% das vendas internas no total da indústria eletrônica a despeito de contribuírem com 17,4% do total produzido.

3) O mercado interno cativo foi fator relevante para que os conglomerados locais ascendessem na escala tecnológica de seus produtos, avançando nos segmentos de consumo sofisticado, na microeletrônica e na eletrônica profissional, nos quais havia se concentrado o investimento externo.

4) No que diz respeito à produção de automóveis, enquanto no Brasil praticamente 100% do mercado interno é atendido por empresas estrangeiras, na Coréia do Sul, o seu carro nacional, o Hyundai, graças à reserva de mercado existente, conseguiu tornar-se o primeiro empreendimento independente de firma do Terceiro Mundo a ganhar o mercado mundial.

“Grave equívoco da estratégia industrial que o governo Collor preconiza”.

Restaria ainda mencionar a questão do controle do investimento externo nesses países, outro fator fundamental na estratégia de industrialização.

Contrariamente ao que se divulga é de pequena monta a participação do investimento direto externo em relação a outras formas de ingresso de capital. Enquanto, por exemplo, entre 1979 e 1982 a média brasileira foi de US$ 2,2 bilhões por ano, na Coréia do Sul nunca passou de US$ 60 mil/ano. Enquanto no Brasil 60% das subsidiárias de empresas estrangeiras têm propriedade integral de seu capital, na Coréia do Sul somente 6% possuem a íntegra do capital (14).

A nova política industrial, divulgada pelo Ministério da Economia em 26 de julho de 1990, tem por objetivo, segundo as diretrizes gerais divulgadas na ocasião, "o aumento da eficiência na produção e comercialização de bens e serviços mediante a modernização e a reestruturação da indústria, contribuindo para a melhora da qualidade de vida da população, buscando preços e qualidade em padrões internacionais" (15). Estabelece as seguintes estratégias para a consecução desses objetivos:

– A redução progressiva dos níveis de proteção da indústria nacional.

– fortalecimento dos mecanismos de defesa da concorrência;

– reestruturação competitiva da indústria através do apoio creditício e apoio tecnológico;

– maior especialização da produção;

– exposição planejada à competição internacional; e

– capacitação tecnológica.

No que se refere ao papel do Estado o documento afirma que será o de garantir um ambiente favorável aos investimentos através da garantia da estabilidade macroeconômica (leia-se: acabar com a inflação), e reforçar o sistema educacional básico e a estrutura de desenvolvimento científico. Ao Capital Privado (nacional e estrangeiro) caberia a tarefa de investir na produção propriamente dita.

De acordo com a ministra Zélia, em entrevista na ocasião da divulgação do documento, a nova política industrial modifica o modelo de desenvolvimento. O Estado deixa de ser o dínamo para ter uma função de coordenação de algumas políticas fundamentais, basicamente política de capacitação tecnológica e política educacional, e o manejo do poder de compra do Estado. De acordo com ela, a nova orientação conduziria ainda ao abandono dos controles quantitativos de importações, incentivos fiscais e subsídios. Simultaneamente ao anúncio destas novas diretrizes e, seguindo a mesma linha liberalizante, a ministra anunciou a formação de dois grupos de trabalho visando à reformulação da Lei da Informática e do Software (para o fim da reserva de mercado) e do Código de Propriedade Industrial, para a extensão da proteção a processos e produtos farmacêuticos, segundo ela "para ter uma integração correta com o resto do mundo" (16).

As principais mudanças introduzidas no plano mais imediato foram: fim do controle quantitativo das importações; redução do índice de nacionalização dos projetos para fins de obtenção de financiamento do FINAME de 85% (90% em alguns casos) para 70%; alíquota zero para importação de máquinas e insumos sem similar nacional; redução da alíquota média de importação de 55% para 20% nos próximos quatro anos; redução em média de 50% das alíquotas de importação para produtos têxteis.

Por tudo o que vimos até agora, é fácil constatar que, por sua inspiração neoliberal, a nova política industrial vai na contramão da história, cometendo uma série de equívocos.

O problema de fundo é adotar uma orientação liberalizante recomendada pelas grandes potências, principalmente os EUA, quando nem elas próprias a adotam nos termos que recomendam aos outros.

“Se tudo der certo é possível o doente morrer vitimado pelo tratamento”.

Não bastasse o que já foi dito para demonstrar esse fato, poderíamos lembrar ainda as constantes desavenças entre os grandes blocos econômicos atuais:

EUA, Japão, Comunidade Econômica Européia a respeito das barreiras comerciais que impõem uns aos outros, visando a proteger suas respectivas indústrias e agricultura. A atual rodada do Uruguai do GATT (Acordo Geral de Tarifas e Comércio), que regula o Comércio internacional, chegou a um impasse devido às crescentes medidas protecionistas que os países desenvolvidos vêm adotando. Só no período 1981-1986, os países membros da CEE pagaram em média 111 bilhões de dólares ao ano às suas respectivas indústrias e agricultura, para protegê-las da concorrência internacional, inclusive dos países do Terceiro Mundo e da concorrência dentro da própria comunidade. No período 1986-1988, foram pagos em média, 107 bilhões de dólares ao ano o que equivale a 2,2% do PIB da CEE (17).

Merece atenção o modo como o governo trata a questão do mercado.

A nova política industrial tem como uma das principais estratégias para a "modernização" da indústria brasileira, a redução dos níveis de proteção à indústria nacional. A superproteção do Estado, segundo a ministra, criou um capitalismo avesso ao risco e pouco competitivo em nível internacional. A principal medida nesse sentido foi a maior abertura do mercado a importações, eliminando os controles quantitativos e a promessa de redução a uma média de 20% na alíquota de importação nos próximos 4 anos, que hoje gira em torno de 85%. Observando, porém, a experiência internacional, verificamos que o caminho escolhido ao invés de curar o doente terminará por matá-lo. Nesse sentido é bastante insuspeita a afirmação de Jean Rene Forjou, presidente do grupo Rhône-Poulenc (holding francesa da Rhodia) que, em visita ao Brasil depois de ouvir explicações sobre o que o governo está fazendo para combater a inflação e integrar o Brasil no mercado internacional, afirmou: "O doente vai morrer curado".

Não se conhece, como já observamos, nenhuma experiência histórica de país que tenha conseguido montar sua própria indústria e construir sua tecnologia abrindo o mercado a importações. Como afirma Rogério Cerqueira Leite: "Se de fato vier a prevalecer o comércio livre, na forma em que sempre procuram os países avançados impor aos periféricos, podemos desistir de uma indústria tecnologicamente avançada. Vamos produzir cimento, vamos ter nossas siderurgias. Uma boa agricultura convencional. Mas nada de novos materiais, de biotecnologia molecular, de optoeletrônica, de informática. Não há como desenvolver ou captar tecnologia sem mercado. E se o mercado interno estiver ocupado, ou for acessível a um concorrente mais apto, o mais fraco não sobrevive. Eis por que países como Japão, Inglaterra, Alemanha, França, EUA, com um mercado interno de grandes proporções, sempre tiveram políticas protecionistas para todos os setores industriais não consolidados… Nenhum país avançado ou em desenvolvimento expôs sua indústria de ponta à competição internacional. Primeiro criam-se as condições internas apropriadas, incluídos privilégios quanto ao mercado interno" (18).

Um outro equívoco relacionado com a questão do mercado é esperar que num contexto internacional, onde os principais mercados são controlados por um reduzido número de oligopólios e conglomerados, a abertura comercial redunde em maior competitividade para a indústria nacional. Num mundo onde a nova divisão internacional do trabalho é ditada exatamente pelo fato de se possuir ou não tecnologia de ponta e onde a obtenção dessa tecnologia envolve investimentos tão vultosos que levam empresas e governos concorrentes entre si a desenvolverem projetos comuns de pesquisa, dado o tamanho do aporte financeiro necessário, é pura ilusão achar que a mera abertura comercial garantirá a transferência dessa tecnologia para a indústria nacional. Na realidade, confunde-se produto com tecnologia. Se fosse tão simples assim, o Paraguai seria um dos países mais avançados do mundo. "A tecnologia de ponta é uma área nobre e nenhum país que a detenha tem interesse em exportá-la. Vendê-la significa transmitir conhecimentos e ninguém tem interesse em criar rivais em nível de sofisticação e desenvolvimento em todos os setores econômicos", afirma Ubirajara Quaranta Cabral, ex-presidente do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industria1) (19).

Se levarmos em conta ainda que as principais inovações tecnológicas que despontam no horizonte da economia mundial estão sendo desenvolvidas e controladas por um pequeno grupo de empresas multinacionais, a obtenção de tecnologia via abertura comercial se torna totalmente ilusória. A questão é que qualquer política industrial bem sucedida depende, fundamentalmente, do desenvolvimento de tecnologia própria e, ao contrário do que propõe a nova orientação do governo Collor, isso exige mercado interno protegido para justificar os investimentos necessários. A abertura comercial nos termos propostos pela nova política industrial longe de nos levar ao Primeiro Mundo, como propõe, consolidará uma posição de subordinação da economia brasileira na nova divisão internacional do trabalho.

Como recorda Ubirajara Quaranta Cabral em entrevista à revista Visão, "o país fechou seu mercado em três áreas e conseguiu avanços reconhecidos em todo o mundo: na aeronáutica, estimulando a produção de aviões com tecnologia própria, pela Embraer; na extração de petróleo, através da Petrobras que desenvolveu técnicas inéditas de exploração em alto-mar; e na indústria bélica, com a Engesa. Com esta empresa, o Brasil fabrica equipamentos de primeira num setor que vem se sofisticando cada vez mais. E não há interesse em repassar essa tecnologia para países como França e Israel, que também se dedicam à fabricação da mesma linha de produtos desenvolvidos aqui" (20).

Outro fato grave a apontar é o de que a liberação de produtos de consumo final, numa conjuntura recessiva como a atual, é um verdadeiro tiro de misericórdia nas empresas. E se, como diz o documento que apresentou a nova política industrial, seu objetivo é "contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população", estamos diante de um paradoxo, à medida que esse tipo de política apenas está contribuindo para agravar o problema do desemprego e, portanto, agindo no sentido inverso ao que pretensamente se propõe.

Luís Antônio Paulino é mestrando em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Notas:

(1) Ver LIPIETZ, Alain e LEBORGNE, Daniele "O Pós-Fordismo e Seu Espaço" in Espaços e Debates, n. 25, p. 12-29, NERU, São Paulo, 1988.

(2) Idem, ibidem, p. 13.

(3) Idem, ibidem, p. 14.

(4) SUZIGAN, Wilson. “Reestruturação Industrial e Competitividade nos Países Avançados e nos NICs Asiáticos: Lições para o Brasil”. in Reestruturação Industrial e Competitividade Internacional, p. 8, Coleção Economia Paulista, SEP/SEADE-FECAMP/UNICAMP (Instituto de Economia), São Paulo, 1989.

(5) Idem, ibidem, p. 8.

(6) Ver SHAPIRO, Helen e TAYLOR, Lance. “The State and Industrial Strategy”. in World Development, Vol. 18, n. 6, p. 861-878, 1990.

(7) Idem, ibidem, p. 861.

(8) Idem, ibidem, p. 865.

(9) Idem, ibidem, p. 865.

(10) Idem, ibidem, p. 866.

(11) Ver SANTOS FILHO, Otavio Canuto dos e FERREIRA JÚNIOR, Hamilton de Moura "Coréia do Sul e Taiwan: Aspectos Histórico-Estruturais e Política Industrial”. in Reestruturação Industrial e Competitividade Internacional, op. cit. p. 341-411.

(12) Idem, ibidem, p. 383.

(13) Idem, ibidem, p. 386.

(14) Idem, ibidem, p. 386.

(15)Ver Folha de S. Paulo, 27-07-1990.

(16) Idem, ibidem.

(17) ver Folha de S. Paulo, 1º-08-1990.

(18) Ver Folha de S. Paulo, 11-10-1990.

(19) Ver Revista Visão, 24-10-1990, p. 18.

(20) Idem, ibidem, p. 19.

Bibliografia

DANIEL, Celso. O Estado e o Mercado (ou o Público e o Privado). Algumas matrizes teórico-ideológicas. Mimeo, EAESP-FGV, sd.

MELLO, Leonel Itaussu Almeida. “John Locke e o individualismo liberal”. In WEFFORT, Francisco C. (org.) Os Clássicos da Política, p. 99. Ática, São Paulo, 1989.

EDIÇÃO 20, FEV/MAR/ABR, 1991, PÁGINAS 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29