O objetivo deste artigo é discutir as principais transformações que o sistema de produção capitalista sofreu nas últimas três décadas no âmbito dos países desenvolvidos e as principais consequências para os países em desenvolvimento, em particular a América Latina.

Analisaremos na primeira parte do artigo a ascensão e crise do fordismo, modelo de desenvolvimento que se desenvolveu nos EUA na década de vinte e após a Segunda Guerra Mundial adquiriu configuração mundial no mundo ocidental industrializado.

Na segunda parte, verificaremos qual a resposta que os países desenvolvidos deram à crise deste modelo de desenvolvimento. Destacaremos particularmente o processo de reestruturação industrial ocorrido no âmbito das economias centrais e as principais características do novo modelo em desenvolvimento.

Finalmente, discutiremos como essas transformações repercutem no nível das economias centrais e as principais características do novo modelo em desenvolvimento.

Finalmente, discutiremos como essas transformações repercutem no nível das economias periféricas e quais os possíveis cenários delas decorrentes.

Em primeiro lugar, é necessário definirmos as principais características deste modelo de desenvolvimento que emergiu no pós-guerra nos países capitalistas centrais.

Uma vez adotada a perspectiva da escola francesa da regulação (1), um modelo de desenvolvimento pode e deve ser analisado sob três aspectos:

a) o paradigma tecnológico ou modelo de industrialização;

b) o regime de acumulação; e

c) o modelo de regulação.

O paradigma tecnológico ou modelo de industrialização diz respeito aos princípios que governam a evolução da organização do trabalho.

É definido regime de acumulação como “aquele modo modo de realocamento sistemático do produto que rege, num longo prazo, uma certa adequação entre as transformações das condição de produção e as transformações das condições de consumo.

Um tal regime de acumulação é dado por um esquema de reprodução que descreve, período por período, a alocação do trabalho social e a repartição dos produtos entre os diferentes departamentos da produção” (2).

O regime de acumulação nos informa, portanto, de um ponto de vista estático, de que modo o produto social gerado num determinado período pelo processo humano é distribuído entre os diversos agentes de econômicos e de um ponto de vista dinâmico, como os ganhos decorrentes da elevação da produtividade do processo de trabalho são redistribuídos entre esses mesmos agentes e são realocados no processo de produção.

Pode ser um regime de acumulação extensivo ou intensivo. Ele é dito extensivo quando “a acumulação capitalista é dedicada principalmente à expansão da produção, com normas produtivas idênticas” (3), e é dito intensivo quando a acumulação capitalista é dedicada ao “aprofundamento da reorganização capitalista de trabalho, geralmente no sentido de uma maior produtividade e de um maior coeficiente de capital” (4). É intensivo, portanto, na medida em que se baseia no aumento progressivo da produtividade e taxa de capital fixo per capita.

Por modo de regulação se entende o conjunto de normas, hábitos, procedimentos, instituições que agem como forças coercitivas ou incentivadoras para que os agentes privados se conformem com determinado regime de acumulação.

O fordismo encerra a revolução taylorista ocorrida no início deste século nos EUA

Temos, portanto, que “o regime de acumulação aparece como resultado macroeconômico do funcionamento de um modelo de regulação, tendo por base um modelo de industrialização” (5).

Uma vez definidos os principais parâmetros que devem nortear a análise de um determinado modelo de desenvolvimento, passemos a analisar o fordismo de acordo com esses critérios.

No que se refere ao paradigma tecnológico ou modelo de industrialização, podemos considerar que o fordismo encerra a revolução taylorista que ocorreu no início do século.

O taylorismo baseava-se rigorosa padronização de gestos operativos do trabalhador, de modo a encontrar a melhor maneira de executar uma determinada operação. No fundo, tinha dois objetivos principais: primeiro generalizar mais rapidamente o método de trabalho aparentemente eficaz, elevando assim a produtividade do trabalho e, segundo, através do conhecimento mais preciso do tempo de cada operação, controlar com maior rigor o ritmo de trabalho dos operários.

É interessante notar que um dos aspectos centrais do taylorismo é a expropriação que se faz do trabalhador da iniciativa do trabalho. O antigo artesão detinha o Know-how do processo de trabalho. Era, por assim dizer, o proprietário do conhecimento de como produzir determinada mercadoria. Com o taylorismo, essa capacidade é subtraída ao trabalhador e incorporada no processo de produção.

E no que o fordismo difere do taylorismo enquanto paradigma tecnológico?

No fato de que no fordismo, “as próprias normas são incorporadas no dispositivo automático da máquinas (o caso da linha de montagem é típico) que dita a operação requerida e o tempo necessário para a sua organização” (6).

Quanto ao regime de acumulação característica do fordismo, podemos considerar que suas principais características são a de um regime de acumulação intensiva (aumento da produtividade e do capital fixo per capita) e baseado no consumo de massa.

Quanto ao primeiro aspecto é importante notar que em fase áurea os ganhos de produtividade engendrados pelo fordismo compensavam os investimentos em capital fixo, o que garantia, portanto, a manutenção da taxa média de lucro dos capitalistas. É importante destacar esse aspecto, pois, como veremos adiante, é por aí que o arcabouço do fordismo vai começar a ruir.

Quanto ao segundo aspecto: consumo de massa, podemos considerar como sendo, ao lado de seu paradigma industrial, o segundo pilar do sucesso do regime fordista.

Na fase pré-fordista, a aplicação dos princípios tayloristas no processo de trabalho engendrou ganhos de produtividade que, ao serem incorporados aos salários, levaram à crise de superprodução de 1930. A partir daí o capitalismo se pôs um problema, cuja solução se deu no bojo de um agudo conflito de classes e nações. Pressionado, de um lado, pela existência do campo socialista que oferecia aos trabalhadores uma perspectiva que o capitalismo era incapaz de oferecer e, de outro, pela suas próprias crises, o fordismo surge como um “achado”do capitalismo, como um novo modelo de desenvolvimento cuja principal característica consistiu em contrabalançar o crescimento quase igual do poder aquisitivo dos assalariados.

Isso nos remete à questão do modo de regulação característico do fordismo. Enquanto no capitalismo clássico do final do século XX o que prevalecia eram os ajustes concorrenciais, no fordismo o que se constata é a chamada regulação monopolista dos salários, onde através das convenções coletivas nos setores líderes, da fixação por parte do Estado, de um salário-mínimo, além de uma garantia de rendimentos mínimos através do Estado-providência, é possível que a elevação da produtividade se reflita na elevação do poder aquisitivo dos trabalhadores. “Sob o fordismo, portanto, a lei geral da estrutura de evolução salário direto é: crescimento do salário = crescimento dos preços + crescimento da produtividade geral” (7).

É preciso ainda destacar no fordismo o papel do Estado. Além de sua capacidade de interferir sobre a distribuição de renda pela fixação do salário-mínimo, pela tributação e pela distribuição de benefícios sociais, o Estado, ao regular a criação da moeda de crédito, pode antevalidar os valores em processo, evitando assim as crises de realização da produção.

Se as crises anteriores do capitalismo surgiram como crises de superprodução, a crise do fordismo aparece em primeiro lugar como crise de lucratividade.

A principal razão desta crise que tem início nos anos 1960 está na desaceleração geral de ganhos de produtividade. A partir de um certo momento, os ganhos de produtividade já não compensam o aumento da composição técnica do capital, rebaixando sistematicamente a taxa média de lucro.

Podemos constatar a queda ocorrida nos ganhos de produtividade entre os anos 1960 e os 1970 nas principais economias do ocidente (vide tabela).

As raízes desta crise estão nos próprios princípios tayloristas, nos quais se baseia o regime fordista.

Ao expropriar o trabalhador da iniciativa do trabalho e ao concentrar a luta pela produtividade nas mãos dos engenheiros e técnicos de Organização e Métodos, alienando o coletivo de trabalhadores da luta pela produtividade, o aumento desta só pode ser alcançado pelo desenvolvimento de máquinas cada vez mais complexas, operadas por trabalhadores cada vez mais desqualificados, o que leva naturalmente a um aumento cada vez maior da taxa de capital fixo per capita, que a partir de um determinado momento, como foi dito acima, já não é compensado pelo aumento da produtividade geral do trabalho, levando naturalmente a uma crise de rentabilidade.

De crise latente no início da década de 1960, a crise explode de maneira aberta nos anos 1970 com o primeiro choque do petróleo em 1973.

O aumento de preços do petróleo pressiona ainda mais a rentabilidade das empresas, acirrando a disputa pela redistribuição da riqueza produzida. As consequências imediatas foram a aceleração inflacionária e a tentativa de patrões e governo de arrochar os salários e restringir o crédito, procurando assim impor uma queda do poder aquisitivo dos assalariados (8).

Uma nova divisão de trabalho por nível de qualificação dentro do mesmo ramo industrial

Diante da crise de rentabilidade que começou a afetar o fordismo no início da década de 1960, a resposta dos empresários foi num primeiro momento a internacionalização da produção. Esse movimento decorrente da própria lógica do fordismo visava à busca de ganhos de produtividade através da ampliação da escala de produção e da procura de regiões com taxas de salários mais baixos.

Esse movimento só foi possível porque o fordismo, do ponto de vista do processo de trabalho, permite uma segmentação do processo produtivo em diversos níveis de atividade.

É possível, assim, isolar as atividades de concepção e projeto, de um lado, a fabricação qualificada que exige mão-de-obra qualificada, de outro, e a execução e montagem desqualificadas, que não exigem nenhuma qualificação da mão-de-obra, num terceiro nível (9). Desta forma, à antiga divisão internacional do trabalho entre setores primário e secundário se sobrepõe uma nova divisão entre níveis de qualificação dentro de um mesmo ramo industrial.

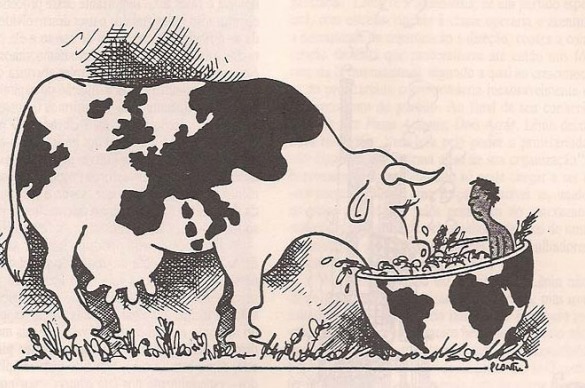

Do ponto de vista dos países periféricos, esse movimento foi chamado de “mudança do conteúdo das exportações”. Esta estratégia de mudança do conteúdo das exportações, por sua vez, dependendo da forma como se articula com o próprio regime de acumulação local e com o regime de acumulação central, pode seguir duas diferentes lógicas: “a taylorização primitiva” e o “fordismo periférico”.

Por “taylorização primitiva” entende-se o simples deslocamento para a periferia de estações de trabalho parcelizadas e repetitivas, intensivas na utilização da mão-de-obra e em geral com baixo conteúdo de capital fixo. “Esta lógica visa a extorquir a mais-valia máxima da mão-de-obra que ninguém está preocupado em reproduzir regularmente” (10).

O exemplo clássico de “taylorização primitiva” era as zonas de exportação que foram montadas no Leste asiático, para montagem de produtos eletrônicos de consumo popular, que utilizavam mão-de-obra semi-escrava, principalmente feminina.

Quanto ao “fordismo periférico”, o seu surgimento está condicionado à existência de um mercado interno capaz de absorver pelo menos parte da produção. Isso pressupõe a existência de um certo nível de capital local autônomo, de classes médias urbanas abundantes e de uma classe operária com certo nível de consciência. Nesta categoria poderíamos incluir os chamados “novos países em industrialização” (NPIs), como Coréia do Sul, Taiwan, Brasil, México, Espanha, Portugal. A qualificação de periférico decorre do fato de os níveis de trabalho correspondentes às fases de produção qualificada e principalmente de engenharia permanecerem em grande medida exteriores a estes países.

É preciso lembrar ainda que o fato de o modelo fordista se desenvolver em certos países periféricos, não implica dizer que os outros regimes de acumulação ali vigentes simplesmente desapareceram. É perfeitamente possível a convivência de um modelo fordista (periférico) baseado em classes médias urbanas e num setor operário mais consciente e organizado, com outros regimes de acumulação cuja base principal seja, por exemplo, o latifúndio, ou que se apóie simplesmente na super-exploração de uma classe operária desorganizada e desqualificada. É preciso, portanto, ter cuidado de não nos tornarmos escravos de determinados conceitos, fazendo com que eles de instrumentos para explicar certas realidades passem a funcionar como geradores da própria realidade, realidade esta, porém, que precede o conceito e que portanto não é determinada por ele.

A pergunta que se faz agora é a seguinte: diante da crise de rentabilidade do fordismo nos países centrais, a que nos referimos anteriormente, foi a internacionalização da produção uma solução efetiva?

A resposta parece ser negativa, pois, de um lado, esse processo de internacionalização, que visava a resolver os problemas da rentabilidade, através da redução do custo da mão-de-obra e da ampliação da escala de produção, num primeiro momento parece ter dado uma resposta satisfatória aos problemas enfrentados por este modelo de desenvolvimento; de outro, essa solução fez com que o problema surgisse pelo lado da demanda, do consumo. Esse processo de internacionalização da produção, principalmente através da “taylorização primitiva” na periferia, levou a que se diminuíssem os números dos postos de trabalho no centro, que se estagnassem os salários, levando consequentemente a uma crise de consumo no centro, que não foi nem de longe compensada pelo aumento do consumo na periferia. Desta maneira, a crise surge outra vez, agora levada pelo colapso da demanda.

O crescimento industrial mundial, que ao longo dos anos 1960 variava entre 6 e 7% ao ano, despencou nos anos 1970 para uma taxa média de 2,5% ao ano. Essa ruptura é primeiro observada nos Estados Unidos, difundindo-se depois para a Europa (11).

É interessante notar que as análises tradicionais deste fenômeno têm como ponto de partida o nosso ponto de chegada. Isto é, consideram que a causa principal da crise do fordismo esteja no colapso da demanda, principalmente de bens de consumo duráveis. E atribuem esse colapso não à estagnação dos rendimentos e à diminuição do emprego nesses países, mas a um esgotamento de um determinado padrão de consumo. Essa visão parcial da realidade leva à não compreensão da exata natureza do processo de reestruturação industrial ora em curso nos países industrializados. Tal processo, como veremos a seguir, é conservador e excludente, não só em relação aos países periféricos, como dentro dos próprios regimes centrais de acumulação.

Reestruturação da indústria na seleta comunidade dos países ricos e desenvolvidos

Analisamos a crise do fordismo e constatamos que em sua base estava o enfraquecimento da produtividade, por um lado, e o crescente aumento da composição orgânica do capital, por outro, levando a uma diminuição constante da taxa média do lucro e, consequentemente, à crise de rentabilidade do sistema como um todo.

Vimos também que a resposta das empresas e essa crise de rentabilidade foi a internacionalização da produção, buscando relações salariais mais vantajosas e ampliação da escala de produção.

Vimos, ainda, como essa política, ao diminuir os empregos e estagnar os salários no centro, levou a uma crise de subconsumo nos países desenvolvidos.

Antes, porém, de analisarmos como o capitalismo respondeu a essa situação, é preciso distinguir três diferentes configurações dessa crise.

Na primeira fase da crise, que vai do primeiro choque do petróleo em 1973 até o final do governo Carter, em 1979, podemos dizer que houve uma administração social-democrata da crise. Como já observamos anteriormente, o primeiro choque do petróleo detonou a crise latente do fordismo que se desenvolveu nos anos 1960. O brutal aumento de preços recrudesceu o problema da rentabilidade das empresas. A resposta dada pelo governo americano foi a concessão de crédito fácil às empresas, via emissão de dólares, procurando diluir o impacto deste aumento, já que os preços do petróleo eram fixados em dólares. Através deste “laxismo monetário” (12), o governo americano esperava diluir o choque petrolífero, evitando assim qualquer ajuste estrutural mais sério na economia.

Essa política, porém, gerou suas próprias contradições: o dólar se desvalorizou e aumentou a inflação mundial. Isso levou a um aumento do custo de capital e consequentemente à diminuição do investimento e da criação de empregos. Isso, por sua vez, se refletia na queda da rentabilidade global das empresas dado que não crescendo o número de empregos e sendo crescentes os custos do Estado-providência, devido ao aumento da inflação, os encargos sociais por ativo naturalmente aumentavam para as empresas. É neste ponto que ocorrem os deslocamentos das empresas ao Terceiro Mundo em busca de relações salariais mais vantajosas e de novas fontes de produtividade nos processos produtivos.

Podemos identificar uma segunda fase da crise, (1979-81), que corresponde ao segundo choque do petróleo e à implementação da política monetarista do final do governo Carter e início do governo Reagan.

A lógica da política monetarista era rasgar as redes de segurança propiciada pela política social-democrata ao fordismo, principalmente através do sistema de crédito. Baseou-se em uma política monetária rígida, que restringiu o crédito e aumentou o custo do dinheiro.

Se o problema, contudo, era a rentabilidade das empresas, como recuperá-la através da restrição ao crédito, se isso em última instância levaria à queda da demanda final?

Corte dos impostos dos ricos e redução de gastos sociais com a camada mais pobre

É aí que surge a terceira configuração, correspondente ao período Reagan. A “reagononics”. Sua lógica era aumentar o consumo através da diminuição dos impostos. Trata-se, no entanto, de uma lógica perversa, na medida em que beneficia, de um lado, os que pagam impostos, isto é, a camada mais rica da população, e, de outro, pelo corte dos gastos sociais decorrente da diminuição de impostos, prejudica ainda mais as camadas mais pobres. Era uma espécie de new deal invertido.

Esta parece ser a lógica econômica dessa nova configuração do capitalismo mundial: buscar a recuperação da rentabilidade no sentido oposto ao do fordismo. Enquanto este garantia a reprodução do sistema capitalista, na base do consumo de massa, a nova configuração do capitalismo mundial se baseia num modelo cada vez mais excludente e concentrador de renda. Mas, assim como ao modelo fordista de desenvolvimento correspondia a um determinado modelo de industrialização, a esse novo modelo deve necessariamente corresponder um novo paradigma industrial, cujas principais características descrevemos a seguir.

Enquanto no modelo fordista a produção de massa é ao mesmo tempo uma necessidade micro e macroeconômica, dado que “a rentabilidade de grandes conjuntos mecânicos rígidos requer uma produção contínua em longas séries do mesmo produto, e, portanto, um mercado de massa” (13), o novo paradigma industrial, baseado na “automação flexível”, convive com a produção de pequenas séries destinadas a mercados menores e segmentados.

O aspecto característico do novo paradigma industrial pós-fordista é “a invasão do microprocessador e das interfaces eletrônicas não somente em novos produtos, mas também no próprio processo de trabalho” (14). Esse fato permite uma flexibilidade maior do processo produtivo. Um mesmo tipo de equipamento pode ser adaptado rapidamente para diferentes séries de produtos. Dissocia-se desta forma o ciclo de vida do produto do ciclo de vida do equipamento. O novo paradigma possibilita, assim, garantir todas as vantagens das economias de escala possibilitadas pelas longas séries de produção, só que agora em pequenas séries e destinadas a mercados mais restritos e exclusivos, em função da maior flexibilidade dos equipamentos propiciada pelos avanços da microeletrônica.

É evidente, portanto, que, de um lado, o novo paradigma industrial resolve um aspecto da crise, o da estagnação da demanda. A criação de novos produtos, mais sofisticados, destinados a mercados mais restritos, dá um novo alento ao consumo. Para as empresas, isto é o que realmente interessa, dado que para elas pouco importa estar vendendo em mesmo produto para muita gente. Por outro lado, porém, a crise se torna mais aguda, pois polariza, de um lado, um mercado consumidor cada vez mais restrito e sofisticado e, de outro, uma massa de pobres, cujo poder de consumir se reduz cada vez mais. Esse parece ser um traço característico do capitalismo atual, não só na periferia do mundo, como nos próprios países centrais, particularmente nos Estados Unidos.

O Japão conquistou mercados dos outros e aumentou a produção evitando o desemprego

Uma prova disso é a diminuição de empregos nesse novo período. De acordo com Christian Stoffaes, professor da Harvard University, “a maior parte das indústrias manufatureiras verá a diminuição de seu número de empregos de dois terços, talvez mais, quando passar a utilizar os últimos progressos da robótica, da concepção assistida por computador, das oficinas flexíveis, do recorte por laser, da gestão informatizada. Na França, se a siderurgia aproveitasse as últimas tecnologias conhecidas, deveria produzir a mesma tonelagem de hoje com 30 mil empregos em vez de 80 mil em 1986 ou 160 mil dez anos atrás. A indústria têxtil-vestuário poderia se contentar com 150 mil empregos em vez de 400 mil em 1986 e 800 mil quinze anos atrás; a indústria automobilística, com 100 mil em vez de 250 mil; a construção mecânica, com 250 mil em vez de 500 mil etc” (15). O setor de serviços, que teoricamente poderia absorver a parcela de mão-de-obra liberada pela indústria, também se vê às voltas com o mesmo tipo de problema. “Os grandes setores de serviços provedores de empregos estão agora atacados pela estagnação de sua produção e pela informatização acelerada dos escritórios: os bancos, os seguros, a distribuição, os transportes, que vêm criando uma quantidade enorme de empregos há trinta anos, quase não os criam mais agora e até anunciam compreensões de efetivos no futuro” (16).

Este é um aspecto normalmente pouco lembrado de Reestruturação Industrial e diz respeito a quem efetivamente pagou as contas deste processo de ajuste. Maria da Conceição Tavares assim resume esta questão: “Em termos de custos sociais internos, com exceção dos centros asiáticos, a maioria dos países desenvolvidos fez os sindicatos pagarem o ajuste (Inglaterra, Estados Unidos, Itália e Espanha são os casos mais notórios) e de um modo geral reduzindo o emprego da força de trabalho” (17).

Um outro aspecto que precisamos considerar é que este processo de reestruturação industrial dos países desenvolvidos alterou a sua posição relativa na arena internacional.

Como vimos, o fator determinante desse processo foi, num primeiro momento, a queda da rentabilidade das empresas decorrente da redução dos ganhos de produtividade vis a vis o crescimento do capital fixo e, num segundo momento, a estagnação do consumo nesses países, decorrente do processo de internacionalização da produção e da consequente estagnação dos seus salários.

Vimos, também, que a crise latente do fordismo durante a década de 1960 estourou com o primeiro choque do petróleo em 1973, pressionando ainda mais a rentabilidade das empresas.

Ao analisar as três configurações da crise, verificamos que na primeira fase, que denominamos de social-democrata, a política dos Estados Unidos foi, através da emissão de dólares, procurar contornar os seus efeitos na economia americana, uma vez que os preços do petróleo eram cotados em dólar. Também que o grau de dependência da economia americana em relação a produtos importados era muito pequeno, pouco afetando os seus custos uma eventual desvalorização da sua moeda.

Essa política, porém, teve seus efeitos, pois enquanto os EUA, através dela, foram postergando os ajustes estruturais de sua economia, com o Japão ocorreu exatamente o contrário. Diante da valorização de sua moeda frente ao dólar e de sua extrema vulnerabilidade externa com relação a materiais estratégicos, o Japão foi forçado, por questão de sobrevivência, a buscar novas fontes de produtividade. Buscou aumentar a sua eficiência industrial para poder manter a competitividade internacional de suas exportações, além, evidentemente, de economizar petróleo.

Desta forma, nesta nova etapa, o Japão saiu na frente e naturalmente beneficiou-se desta situação. Ao ocupar crescentes faixas do comércio internacional, ele pôde, por exemplo, praticamente eliminar o problema do desemprego decorrente da introdução das novas tecnologias, aumentando seu volume de produção e deslocando seus concorrentes da Europa e da América em inúmeros mercados.

As consequências da reestruturação industrial na América Latina e países dependentes

Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a Itália, que vieram bem depois nesse processo de reestruturação industrial, tiveram, como vimos, um alto custo social, principalmente em termos de desemprego, não só porque as novas tecnologias são poupadoras de mão-de-obra, mas também porque perderam expressivas faixas de mercado para o Japão.

Caberia, ainda, uma palavra a respeito do processo de reestruturação industrial nos EUA, dado que isso tem muito a ver com a nova configuração da divisão internacional do trabalho. Embora sabidamente os EUA tenham se retardado no processo de reestruturação industrial, não podemos considerar como definida a nova configuração mundial decorrente desse processo, posto que, contraditoriamente, o fluxo de capital que hoje acorre do Japão e dos outros países capitalistas para os Estados Unidos está promovendo a reestruturação industrial da economia americana.

Entraremos agora na discussão do último aspecto que nos propusemos a analisar neste artigo: as prováveis consequências deste processo de reestruturação industrial dos países da OCDE em nível de países dependentes, em particular a América Latina. Antes de mais nada é preciso lembrar que se o processo de reestruturação industrial promovido nos países desenvolvidos teve um caráter excludente e conservador ao seu nível interno – com enormes custos sociais, principalmente em termos de desemprego – o que dizer então dos países periféricos. Assim, Maria da Conceição Tavares se refere a esse fenômeno: “a difusão do progresso técnico e a distribuição de seus frutos têm estado restringidos em termos de países, de empresas, e de pessoas incorporadas; a distribuição dos custos tem sido paga pela crise financeira dos Estados, pelos sindicatos tradicionais, e pelos países periféricos. As economias centrais têm guardado para si os avanços científicos e tecnológicos, os núcleos de expansão e diversificação produtiva, os fluxos de comércio e de capitais” (18).

Dieter Ernst, em trabalho que analisa o papel que desempenha a tecnologia na reestruturação mundial da indústria manufatureira e do comércio, bem como o seu impacto sobre a competitividade internacional de um grupo de países com economias de recente industrialização da América Latina e da Ásia, afirma o seguinte: “se bem as novas tecnologias tenham um grande potencial, pouco aproveitado ainda, para abrir novas combinações tecnológicas e aumentar sua produtividade, é um fato que a maior parte do mundo não tem acesso a opções reais para aumentar sua produtividade. A menos que suceda algo que permita modificar a referida tendência, a distância que separa os países ricos dos países pobres tenderá a aumentar” (19).

À pergunta de se existe um espaço suficiente para estabelecer formas viáveis de cooperação tecnológica internacional que inclua – em vez de excluir – os países em desenvolvimento e que aproveite os benefícios mútuos que oferece a complementaridade, o referido autor traça dois cenários: um, que qualifica de pessimista, no qual as tendências atuais que conduzem a um sistema restrito e excludente se mantêm, e outro, que qualifica de otimista, no qual o sistema tecnológico internacional se torna mais aberto e acessível aos países de industrialização tardia. Entretanto, para que este último pudesse ocorrer, considera necessário modificar-se substancialmente as políticas governamentais e as estratégias corporativas dos países desenvolvidos, o que ele mesmo considera bastante improvável. Ao descrever o cenário pessimista, que seria melhor qualificado se o chamássemos de realista, o autor considera que, sob condições de competição oligopolística, os principais atores envolvidos no oligopólio mundial, isto é, EUA, Japão e Europa, tratarão de erigir barreiras a todo custo para impedir o ingresso de novos membros nesse clube fechado. Ele considera que os governos dos principais países membros da OCDE estão se armando com um importante arsenal de instrumentos de política para pôr em prática uma forma muito agressiva de “neomercantilismo de alta tecnologia” (20).

Além disso, as empresas destes países vêm desenvolvendo uma série de estratégias que visam a fortalecer seu domínio sobre o conhecimento científico e tecnológico e criar todas as barreiras possíveis para a aplicação destes conhecimentos. Poderíamos destacar pontos: o fato de os níveis de investimento para o desenvolvimento de novos produtos estarem aumentando de forma dramática, o que na prática impede o ingresso de países de industrialização tardia; grandes conglomerados industriais têm a vantagem de aproveitar as inter-relações tecnológicas mediante a transferência de conhecimento de uma atividade para outra; devido aos elevados custos da atividade de pesquisa e desenvolvimento, as empresas com grande participação no mercado terão menor custo por unidade, podendo naturalmente fazer maiores investimentos; restrição do grau de difusão tecnológica mediante estratégias agressivas de proteção do direito de propriedade intelectual e políticas de “segredo absoluto”, considerando todos os contatos externos, assim como os compradores, como um perigo para a propriedade do conhecimento (21).

Neste particular, é bastante ilustrativa a pressão que os laboratórios farmacêuticos americanos vêm fazendo através do governo americano junto ao Brasil para a aprovação da Lei das Patentes.

É provável, portanto, que o sistema tecnológico internacional se torne mais fechado e menos acessível aos países em desenvolvimento do que ele é hoje. Como constata Ernst: “Desde o começo da década de 1980, os principais indicadores do fluxo internacional de tecnologia – os investimentos estrangeiros diretos, a importação de bens de capital, os pagamentos de licenças e Know-how, além da assistência técnica oficial – mostram uma diminuição sem precedentes nos fluxos de tecnologia em direção aos países em desenvolvimento” (22).

Concluindo, podemos afirmar que, sendo a tecnologia o fator mais importante desse processo de reestruturação industrial dos países desenvolvidos, e dada as dificuldades crescentes de acesso a ela por parte dos países em desenvolvimento, como vimos acima, é enganosa a idéia de que a simples abertura das economias latino-americanas à atuação do capital estrangeiro seja suficiente para garantirmos o nosso acesso a patamares tecnológicos mais elevados. O processo de reestruturação industrial dos países latino-americanos só poderá ser obtido através de estratégias que tenham como centro um esforço próprio de desenvolvimento tecnológico, dado que, sendo a principal moeda de troca do atual comércio internacional, seu acesso tornar-se-á, como vimos, cada vez mais difícil.

Finalmente, seria oportuno lembrar as palavras de Anibal Pinto sobre a questão do papel do Estado nesse processo: “Seria recair em ilusões do passado supor e agir como se a renovação tecnológica vá ser fruto principal ou exclusivo das forças espontâneas do mercado e da iniciativa privada. Se tais meios podem ter sido decisivos em alguns países pioneiros, eles, como bem se sabe, têm sido bem complementados – especialmente nos late comers – por políticas e instrumentos públicos do mais variado caráter, que chegam a seu cume no nível educacional e científico” (23).

* Mestrando em Economia pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Notas

(1) LIPIETZ, Alain & LEBORGNE, Daniele. Tradução de Regina Silvia Pacheco. “O Pós-fordismo e Seu Espaço”, Espaços e Debates, n. 25, 1988a.

(2) LIPIETZ, Alain. Miragens e Milagres. Tradução de Mirages et miracles, Problémes de l’industrialisation dasn les tisers monde, São Paulo, 1988b, p. 48.

(3) Idem.

(4) Idem, p. 49.

(5) Idem nota n. 1, p. 13.

(6) Idem.

(7) Idem, p. 15.

(8) Idem nota n. 2, p. 60.

(9) Idem, p. 89.

(10) Idem, p. 89.

(11) STOFFAES, Christian. “Reestruturação industrial recente nos países da OCDE”, in PASSOS, Carlos de Faro. Política Industrial & Desenvolvimento Econômico, São Paulo, Planef, 1990, p. 20.

(12) Idem nota n. 2, p. 155.

(13) Idem nota n. 1, p. 16.

(14) Idem.

(15) Idem nota n. 11, p. 24.

(16) Idem.

(17) TAVARES, Maria da Conceição. Reestructuración Industrial y Política de Ajuste Macroeconômico em Los Centros – La Modernización Conservadora, Rio de Janeiro, UFRJ, mimeo, 1990, p. 36.

(18) Idem.

(19) ERNST, Dieter. “Tecnologia y Competencia Global: El Desafio Futuro para Las Economias de Reciente Industrialización”, Pensamiento Iberoamericano, n. 16, 1990, p. 17-44.

(20) Idem, p. 22.

(21) Idem, p. 22-23.

(22) Idem, p. 24.

(23) PINTO, Aníbal. “Notas Sobre Industrialización y Progreso Técnico em la Perspectiva Prebisch – Cepal”, Pensamiento Iberoamericano, n. 16, 1990, p. 59-84.

EDIÇÃO 23, NOV/DEZ/JAN, 1991-1992, PÁGINAS 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56