“Cada etapa é necessária e portanto justificada para a época e as condições que a originam; mas uma vez surgem condições novas e superiores, que amadurecem pouco a pouco no seu seio, ela caduca e perde a razão de ser e tem de ceder lugar a uma etapa superior, a qual, por sua vez, entra no ciclo da decadência e da morte”.

(Engels, Ludwig Feuerbach e o fim da Filosofia Clássica Alemã).

Com mais força, a partir da Constituinte, floresce no Brasil a discussão sobre contrato coletivo e regulamentação das relações de trabalho. O debate em curso, se bem que inaugurado por concepções nitidamente social-democráticas, invade as suntuosas hostes da CNI (Confederação Nacional da Indústria), tem repercussões nas formulações táticas revolucionárias e pauta o plano de governo ora esposado pelo Ministério do Trabalho. Cada qual, do leque de concepções que se perfilham, com suas próprias características e objetivos próprios.

Neste artigo, procuraremos contribuir com esta auspiciosa discussão, resgatando os traços históricos fundamentais do instituto e tendo a compreensão de que: se, por um lado, a superestrutura jurídica de uma dada sociedade se ergue por sobre o seu modo de produção econômico, para defendê-lo, por outro, é certo, também, afirmarmos que a norma jurídica é resultante da correlação de forças existentes no seio da sociedade.

Como dizia Lênin, “(…) uma lei é uma medida política, é política” (O Estado e a Revolução). É dizer: o condicionamento social e econômico da norma jurídica, do seu conteúdo e do seu significado político de classe, não obsta a que, sob o regime capitalista, a classe operária venha a conquistar a positivação de normas que amenizem a brutal exploração a que lhe submete o capital e, inclusive, sirva para alavancar o seu duro aprendizado revolucionário. Estas normas, surgidas de (e necessárias a) um dado momento histórico, não poderiam deixar de ser defendidas pelos marxistas-leninistas.

Esta conclusão não se confunde com a concepção positivista, que compreende a lei como medida da verdade absoluta e imutável; ou a reformista e social-democrática, que busca modificações superficiais no ordenamento jurídico para moldá-lo à sua concepção de poder político e de sociedade necessariamente capitalista.

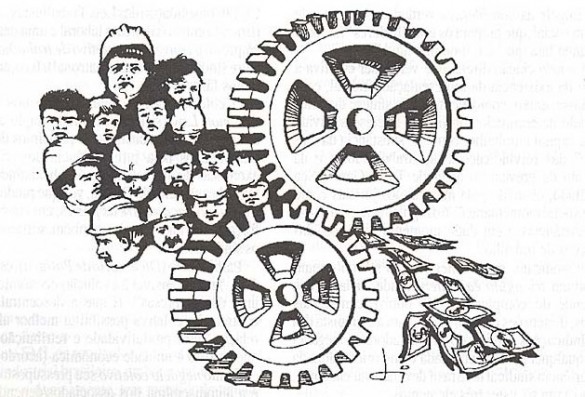

A conquista de melhorias nas condições de vida dos trabalhadores, no modo de produção capitalista, segundo Marx, “(…) é o resultado de uma guerra civil prolongada, mais ou menos encoberta, entre a classe capitalista e a classe proletária. Para libertar-se da víbora que provoca os seus sofrimentos, os trabalhadores devem unificar-se como classe e arrancar a lei que, poderosa barreira social, os impede de se venderem livremente ao capital, condenando-os, e a seus descendentes, à escravidão e à morte” (O Capital).

Muito se percorreu, desde os primórdios do capitalismo, desde as primeiras lutas pela redução da jornada de trabalho até os dias de hoje. Num processo contínuo, e crescente, que fazem reais as palavras de Ihering, professor e jurista burguês alemão: “O suor e o sangue do homem, cujo odor envolve a gênese de qualquer direito”.

Num primeiro momento, com a substituição gradual do modo de produção feudal pelo capitalista, com a ascensão do trabalhador – para usarmos feliz expressão do professor brasileiro Orlando Gomes –, “(…) da condição de objeto para a condição sujeito de direitos”. A legislação, fundada basicamente nos costumes, que regulava as relações de trabalho, tinha por finalidade a criminalização das reivindicações dos trabalhadores, com a vedação à greve e à coalizão (sindicalização). “Quando a produção capitalista atinge um certo grau de progresso, encontra-se (o operário isolado) totalmente indefeso diante do capital” (O Capital).

Depois disso, o liberalismo passou a garantir certas possibilidades de reivindicação coletiva aos trabalhadores, sem a intervenção estatal. Deste período histórico, as trade unions inglesas e as primeiras experiências de contrato coletivo de trabalho – fruto exclusivo da livre negociação entre as partes – e a fixação unilateral, pelos trabalhadores, do salário (só se vendia a força de trabalho pelo preço de trabalho pelo preço decidido coletivamente).

“Conteúdo de sindicato não se dissocia de movimento grevista e de negociação coletiva”.

Evidente que se tal modelo vingou nos países de capitalismo mais desenvolvido (Inglaterra e, posteriormente, EUA), em que os sindicatos funcionavam como verdadeiros cartéis, em outras plagas, em particular na Europa Continental e na América Latina, de desenvolvimento mais lento e concentrado, fez-se necessário a normatização de garantias mínimas de proteção ao trabalhador. Esta intervenção estatal nas relações de trabalho tem como marcos históricos a Constituição do estado do Rio Grande do Sul (Brasil), de 1891; a da República Mexicana de 1917 e da República de Weimar (Alemanha), de 1919. No plano axiológico (compreendido como uma das duas dimensões, ao lado da força normativa dos fatos, da geração do direito), as idéias positivistas, esposadas por August Comte, pugnavam pela intervenção estatal no campo econômico e, em particular, nas relações de trabalho (Comte chegou a propor, inclusive, a criação da Justiça do Trabalho na França).

A legislação fabril, assim compreendido o conjunto de leis de proteção ao trabalhador, surge, então, como resultado da reação, consciente e sistemática, dos trabalhadores contra a marcha elementar do processo de produção. Mas vem a ser, ao mesmo tempo, “(…) um produto necessário da grande indústria, tão necessário como os fios de algodão, o self-actor e o telégrafo elétrico” (O Capital).

Assim, se as pequenas concessões legais, a princípio “(…) contra a sua vontade e cedendo à pressão das massas” (O Capital), garantem a manutenção intocada do império do capital, mesmo que em desacordo imediato com a exploração, passam a ser, por isso mesmo, necessárias e fundamentais ao desenvolvimento de processo produtivo.

O sindicato nasce como o instrumento fundamental de contraposição à propriedade privada e à absoluta liberdade de dispor, o capitalista, dos meios de produção. Como a forma pela qual se materializa a união da classe operária, e demais trabalhadores, com o objetivo de organizar as lutas pela conquista de seus objetivos imediatos. Seu conteúdo, portanto, não se dissocia dos movimentos grevistas e da negociação coletiva.

A greve tem por objetivo a auto-defesa e a negociação direta com os capitalistas. Historicamente, surge pari passu com a coalizão proletária. Enquanto poderoso instrumento de pressão afirma-se como arma prioritária para dobrar a intransigência patronal. Engels as considerava verdadeiras escolas de guerra social, que prepara os trabalhadores “(…) para a grande luta que se tornou inevitável”.

Já a negociação direta, que veio a ser coletiva a partir da existência da representação sindical, conforma-se, então, como elemento da síntese dialética daquele determinado conflito de interesses havido entre capital e trabalho, como a “substância da unidade” das reivindicações dos trabalhadores e da eclosão de greves, no dizer de Tarso Genro. Seu resultado, clamado pela maioria dos juristas como “paz social momentânea”, é o regulamento, em dadas circunstâncias e em dado momento histórico, das relações de trabalho.

Se sindicato, greve e negociação se conformam como um triângulo equilátero (onde, cada vértice depende do complemento do outro), com iguais pesos, e dimensões e importância para a conquista das reivindicações parciais dos trabalhadores, é inegável que qualquer solução apontada como orientadora da experiência sindical no Brasil deverá levar em conta, como a um só, estes três elementos.

“Collective agreement anglo-americano expressa liberalismo e implica ausência de Estado”.

Em diferentes momentos históricos e em diferentes civilizações, o pacto surgido da negociação coletiva tem assumido denominações diferenciadas: acordo (coletive agreement – EUA, Inglaterra e demais países da Common Law), convenção (convenction colective – França), compromisso (URSS, quando da democracia popular), contrato (Itália, tendo a expressão surgido sobre o égide do fascismo), sendo esta última a mais corrente, quase unânime, no mundo moderno, posto que adotada por recomendação da 34ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, realizada em 1951, e Convenções n. 87 e n. 98, da OIT (Organização Internacional do Trabalho).

A simples diferenciação de nomenclatura, no entanto, não induz, automaticamente, a diferenciações na configuração do instituto de cada país e em cada momento histórico.

Afinal, pacto, acordo, compromisso ou convenção, em se tratando de relações sociais, traduzem o mesmo significado teleológico de contrato: trata-se da confluência das vontades de particulares com o objetivo de dirimir, ao menos temporariamente, um dado conflito de interesses. Ou seja: a auto-composição traduzida em documento que expresse direitos e obrigações que vinculam as partes que o endossem.

Necessário se faz que localizemos o conteúdo mesmo do instituto do contrato coletivo de trabalho, conforme praticado em outras realidades, em contraposição ao nosso atual modelo, expresso na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), de acordo (firmado entre o sindicato laboral e uma determinada empresa) e convenção coletiva de trabalho (firmada entre sindicatos, laboral e patronal). É o que procuraremos fazer.

O collective agreement, próprio dos países da Common Law (sistema de direito anglo-americano fundado nos usos, costumes e princípios definidos e interpretados pela jurisprudência dos tribunais) é expressão do liberalismo, só sub-existindo face ao total absenteísmo do Estado, vez que predominante a livre negociação entre as partes, em simetria com a força dos cartéis – em que, também, se transformaram os sindicatos.

Para Bobbio (Dicionário de Política), este sistema é “(…) mais sensível à evolução econômica de cada uma das empresas”. É que a descentralização da contratação coletiva possibilita melhor aferição da relação ente produtividade e retribuição. Por isso que restrito à unidade econômica (acordo).

Como negócio coletivo seu pressuposto essencial é a autodisciplina dos associados/dependentes das entidades convenentes, assumindo, o conflito salarial, o condão de aumentar ou aperfeiçoar a produção econômica naquela unidade produtiva.

Peculiar, neste sistema, é a escassez de normas legislativas sobre a contratação coletiva e de proteção ao trabalhador.

Prevalece a regulamentação espontânea, “(…) por via contratual, da parte de um grupo, e que não é disciplinada nem reconhecida por lei; o sindicato não é reconhecido e não é também reconhecido o instituto do contrato coletivo; nenhum efeito obrigatório é previsto em seguida à estipulação do contrato coletivo (…) Pelo que, do ponto de vista estatal, constitui um ato privado de efeitos jurídicos” (Manzoni, Relações Coletivas de Trabalho). A legislação estatal do trabalho impõe, tão somente, princípios de ordem pública (salário-mínimo, penalizações dos abusos, obrigatoriedade da negociação etc), intervindo, pois, subsidiariamente nas relações de trabalho.

Este caráter administrativo (posto que no seio da empresa e com o objetivo de melhorar o seu desempenho), tem como premissas básicas o pluralismo sindical e, via de consequência, a limitação da abrangência dos acordos aos associados à entidade sindical que o firmou.

“Na Itália, liberdade de contrato levou à revogação de conquistas históricas da classe”.

Já no sistema positivista, a Constituição e as leis apresentam caráter proeminente, fixando normas de disciplinas e de tutela que não podem ser revogadas pela vontade das partes contratantes. Aqui a contratação coletiva deverá aplicar os princípios expressos nas leis em vigor, normatizando, se for o caso, condições mais favoráveis ao trabalhador. Sobressai-se, pois, uma concepção essencialmente tutelar.

Essa intervenção da legislação estatal é que imprime ao contrato coletivo a eficácia normativa – no sentido de ampliar, como fonte do direito, as garantias dos trabalhadores – e o conteúdo obrigacional – no sentido de vincular as partes convenentes – que, por si só, de outro modo não teria.

Tecnicamente se assenta no conceito de direito de categoria, o que empresta à sua fisionomia de norma jurídica a validade erga omnes (a abrangência sobre as relações de emprego de todos os membros desta dada categoria, econômica ou profissional, independentemente do título de sindicalizado).

A grosso modo não se diferencia, em muito, da sistemática hoje utilizada no Brasil. Exceção feita à possibilidade de contratos de abrangência nacional e articulado, aí incluída a negociação inter-categorias (por intermédio de centrais sindicais), como síntese de um sistema de organização sindical estruturado vertical e horizontalmente.

A evolução recente, entretanto, da experiência sindical italiana e francesa, fortemente influenciada pelo boom social-democrata, é que guarda contradições com um modelo que, teoricamente, seria o mais consequente, consideradas as condições vivenciadas hoje no Brasil.

O princípio do sindicato mais representativo, em contraposição à unicidade sindical e a flexibilização do direito do trabalho, emprestando maior relevância à contratação havida entre as partes, em detrimento da legislação estatal protetiva, são os traços hoje marcantes desse sistema (contratações havidas na Itália da década de 1970, no intuito de garantir o pleno emprego em período de recessão econômica, findaram por prescindir de conquistas históricas da classe operária daquele país, levando à revogação, em nome da liberdade de contratação, de uma série de normas legais de proteção ao trabalho).

Se a princípio, mormente após o fim da guerra, a experiência italiana de contratação coletiva garantia uma “(…) maior busca de estratégias gerais de coordenação e equiparação das relações de emprego” (Bobbio, Dicionário de Política), atualmente, conforme nos informa Manzzoni, se verifica um movimento em sentido oposto, de priorização da contratação na unidade produtiva, primando pelo envolvimento do sindicato na gestão da crise econômica e avizinhando-se do modelo histórico inglês e norte-americano.

Por outro lado, os compromissos (nos países até então da chamada Democracia Popular) não tinham por objeto a defesa dos interesses econômicos imediatos dos trabalhadores, na medida em que perdera sentido a luta contra o capital, presumindo-se que o Estado avalizava os interesses dos trabalhadores. Na década de 1970, assim resumia Manzzoni: “(…) seu escopo e conteúdo é no sentido de concorrer à execução do plano e, portanto, é puramente econômico produtivo”.

Neles o sindicato único – elemento constitutivo do próprio Estado – definia, por intermédio de negociações diretas, com a direção da unidade produtiva (acordo), obrigações recíprocas, de um lado inerentes ao rendimento do trabalho (por exemplo, sua emulação e o aumento da produtividade) e, de outro, inerente à formação e capacitação profissional (prevenção de acidentes, distribuição e utilização da mão-de-obra, higiene, recreação e atividades culturais etc.).

Interessante notar, de passagem e sem compromisso direto com o conteúdo do presente artigo (mesmo porque a seguinte assertiva diz mais respeito à necessidade de reforçamento da produção econômica em um período extremo), que, durante a Segunda Guerra, enquanto na França, anteriormente à ocupação nazista, houve ampliação das liberdades sindicais, em contrapartida a um pacto de paz interna e de produtividade acentuada, na URSS, de 1935 a 1947, cessou a estipulação de contratações coletivas.

“Carta del Lavoro de Mussolini pretendia extinguir conflitos entre capital e trabalho”.

Enquanto ditadura aberta da burguesia, face à sua necessidade de enfrentar o agravamento da crise econômica e da exacerbação da luta de classes mantendo o domínio e intensificando a exploração da classe operária, o fascismo engendrou uma formulação de relações de trabalho algo, à época, inovadora.

Este regime político articulou um ordenamento legal que – compreendendo a ligação intrínseca entre sindicato, greve e negociação coletiva – substituiu os seus vértices, de modo a colocar este triângulo equilátero a serviço dos interesses do Estado.

Do ponto de vista de seus teóricos, não há, nesse regime, conflito entre capital e trabalho. Este seria substituído, em uma terceira via à modernização (ao lado do socialismo e do liberalismo), por uma confluência de interesses, com acentos fortemente nacionalistas.

A Carta del Lavoro, de Mussolini, foi o instrumento jurídico fundamental desta nova concepção. Foi o primeiro código de leis a separar as relações de trabalho do direito de propriedade e das amarras do Código Napoleônico, que serviu de modelo às regulamentações civilísticas da maioria dos países da Europa Continental. Foi, também, o primeiro ordenamento a instituir a Justiça do Trabalho a lhe conferir poder normativo.

Aqui os sindicatos, únicos e representativos da categoria, são reconhecidos pelo Estado e postos sob o seu mais rigoroso controle. A Carta Sindical passou a ser a certidão pública da existência legal de entidades sindicais. A organização sindical corporativa era vista como órgão cooperador da política econômica do Estado, à qual incumbiria “harmonizar as relações entre capital e trabalho”.

A greve, instrumento de auto-defesa, foi proibida, ficando sujeitos à sanção penal aqueles que a praticassem.

A recém-criada Justiça do Trabalho, neste contexto, exercita a jurisdição nos conflitos individuais e, principalmente, nos coletivos. Seu poder normativo – de criar normas e condições regulamentadoras das relações de trabalho – restringia-se, no mais das vezes, a interpretar a legislação estatal, aplicando-a a casos concretos. Raramente a jurisprudência inovava em relação à abundante legislação protetiva.

O contrato coletivo de trabalho exercia função pública, reguladora da economia. Tinha, quase sempre, caráter nacional. Sua preocupação fundamental deveria ser os interesses da produção. Cumpria a função essencial de estabelecer uma disciplina da atividade econômica, através da uniformização das condições de trabalho visando a igualar o custo da mão-de-obra, sem deixar de garantir a sobrevivência dos setores marginais da produção econômica (padronização por baixo). Por isto mesmo, de caráter normativo, ao estabelecer o conteúdo e as disciplinas dos contratos individuais de trabalho, de conteúdo obrigatório, inderrogável e de eficácia (abrangendo a todos os integrantes da categoria).

Conclusão: Fácil notar que nossa experiência legislativa de relações de trabalho, ao menos a partir de 1945, foi fortemente influenciada pela Carta del Lavoro.

Promulgada a Constituição Federal de 1988, entretanto, modificações substanciais surgiram. O Sindicato, único em sua base territorial e por ramo de produção, perdeu seu até então vigente caráter publicístico. O exercício do direito de greve é proclamado livre. Nossos contratos-tipos (o acordo e a convenção coletiva de trabalho), ganham características instrumentais e de negociação, mantendo seu conteúdo normativo, obrigatório, inderrogável e de eficácia plena. O Poder Normativo da Justiça do Trabalho foi ampliado em níveis jamais vistos – com certas vantagens para o movimento sindical.

Seguindo a compreensão predominante nos países de tradições positivistas, o conflito coletivo de trabalho é entendido, pela nossa Constituição, como a ruptura com o modelo jurídico vigente. Em assim sendo, o pacto de paz daí surgido tem um fim normativo: destina-se a obter as normas que faltam para que as relações de trabalho prossigam em equilíbrio. Deste modo um contrato firmado entre particulares – tendo por finalidade superar, momentaneamente, um conflito localizado entre capital e trabalho – tem força de norma jurídica, vinculantes das relações individuais de trabalho em um dado ramo de produção e em um dado município, como se norma estatal fosse e pela qual não podendo ser revogado.

É certo, entretanto, que esse sistema está longe de oferecer todas as possibilidades para alavancar a luta de classes, não somente conformá-la momentaneamente.

Resta saber se as proposições da CNI, ou as da CUT e do Ministro do Trabalho, são satisfatórias do ponto de vista do sindicalismo classista.

O CES (Centro de Estudos Sindicais) e a Corrente Sindical Classista vêm de realizar debates sobre o tema. Por sua vez, Aldo Rebelo, líder do PCdoB na Câmara Federal, em entrevista ao Diário Popular (São Paulo, 26-04-1993), de forma precisa, defende a idéia de uma legislação que assegure direitos mínimos aos trabalhadores, ao lado da implantação de um sistema jurídico que permita maior amplitude à contratação coletiva.

É certo que a experiência sindical internacional indica importantes instrumentos que podem e devem ser observados.

O debate de idéias e a luta política em torno da definição dos contornos do contrato coletivo de trabalho no Brasil, há tempos, teve início. Cabe a nós aprofundá-lo e resgatar seu conteúdo político classista, sabendo que a experiência sindical internacional indica importantes elementos que podem e devem ser observados.

* Advogado de sindicatos, Conselheiro Seccional da OAB e membro do PCdoB-Piauí.

Bibliografia

Além das obras citadas de Marx, Engels e Lênin, foram pesquisadas as seguintes:

TUMANOV, V. O pensamento jurídico burguês contemporâneo. Caminho, Lisboa, 1984.

GRIGORIAN, L. Fundamentos del Derecho Estatal Soviético. Progresso, Moscou, 1979.

STUCKA, P. I. Direito e Luta de Classes. Acadêmica, São Paulo, 1988.

LOSOVSCKY, D. Marx e os Sindicatos. Anita Garibaldi, São Paulo, 1989.

BOBBIO, N. Dicionário de Política. Editora da UnB, Brasília, 1992.

GIUNGNI, Gino. Direito Sindical. LTR, São Paulo, 1991.

MANZZONI, Giuliano. Relações Coletivas de Trabalho. RT, São Paulo, 1972.

SHIEBER, B. M. Iniciação ao Direito Trabalhista Norte-Americano. LTR, São Paulo, 1988.

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Conflitos Coletivos de Trabalho. Saraiva, São Paulo, 1978.

DELUCA, C. M. Convenção Coletiva do Trabalho. LTR, São Paulo, 1991.

GENRO, T. Contribuição à Crítica do Direito Coletivo do Trabalho. LTR, São Paulo, 1988.

EDIÇÃO 32, FEV/MAR/ABR, 1994, PÁGINAS 50, 51, 52, 53, 54