ESTADO

Os constitucionalistas liberais definem Estado como sociedade juridicamente organizada ou como a organização jurídica da sociedade. A definição não é satisfatória porque menciona apenas um aspecto daquilo que define, e a definição, para ser correta, como ensina Aristóteles, deve compreender, ou incluir todo o definido. A organização, ou estrutura jurídica é uma forma, não um conteúdo, de tal sorte que a definição em apreço refere-se somente ao aspecto formal e deixa de mencionar os demais aspectos dessa realidade ou da noção que a ela corresponde.

A realidade, como também ensina Aristóteles, é sempre forma e conteúdo, ou matéria, quer dizer, forma materializada e matéria informada. A forma sem matéria é uma abstração e a matéria sem forma é outra abstração. E essa é a razão pela qual a lógica dialética, lógica da realidade, é ao mesmo tempo a lógica da forma e do conteúdo, ou da matéria, e não apenas a da forma. Tal é a diferença entre a lógica formal, abstrata ou da identidade e a lógica dialética, material, concreta e da contradição. Separadas da matéria, ou do conteúdo, as formas “puras” são abstraídas do tempo e do espaço, permanecendo imóveis e imutáveis, sempre idênticas a elas mesmas. Ora, o que se trata de apreender, pelo pensamento, não é o próprio pensamento, em suas formas “puras”, mas a realidade, que, sendo sempre processo, envolve necessariamente contradição.

Isto porque a contradição é a mola de qualquer processo, seja ele qual for. A realidade, seja natural, seja histórica, não é una e imóvel, como pretendiam os eleatas, mas, ao contrário, múltipla e móvel, como compreendeu Heráclito. O pensamento que pretenda apreender a realidade não poderá, portanto, limitar-se à apreensão da forma, mas deverá apreender a totalidade do ser, do objeto pensado, tanto em sua forma quanto em seu conteúdo. Observemos, a propósito, que a dialética não é propriamente um método, mas a estrutura da própria realidade, movediça, múltipla e contraditória por definição. Em que consiste o movimento, o deslocamento de um corpo no espaço? Consiste em estar deixando de estar, quer dizer, não estando, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. O movimento local, portanto, já implica a contradição, sem a qual não há movimento. Por que nos movimentamos, ou movemos? Para estar onde não estamos, ter o que não temos e ser o que não somos. E a contradição também está no tempo. O que é o tempo? “Se não me perguntam, sei. Se me perguntam, não sei”, dizia Santo Agostinho. O passado não é mais, o futuro ainda não é e o presente o que é? O momento incapturável da duração, ao longo do qual o futuro se converte continuamente em passado. O tempo é na medida em que deixa de ser, em que o futuro se converte em seu contrário, quer dizer, no passado. Porque se o tempo se imobilizasse no presente, deixaria de ser tempo e se converteria em eternidade.

“A realidade é sempre histórica e para compreender a sociedade é preciso historicizá-la”.

Ora, o que chamamos de realidade, natureza e história, está sempre no espaço e no tempo, e sendo sempre processo implica sempre a contradição. A natureza não é hoje o que era há milênios, porque há uma história natural, história das transformações sofridas pela natureza ao longo do tempo. E há, como é óbvio, uma história dos homens, ou da humanidade, história das mudanças das sociedades humanas no decorrer do tempo. A realidade, ou a condição humana, é, pois, sempre histórica, situada e datada, e para compreender o homem, a sociedade humana (pois o homem sempre nos é dado em sociedade), é indispensável situar a realidade humana no tempo e no espaço, quer dizer, historicizá-la. Impossível compreender Platão e Aristóteles, por exemplo, fazendo abstração dessa totalidade histórica que chamamos de cultura grega. Impossível compreender Santo Tomás de Aquino fazendo abstração dessa totalidade histórica que chamamos de Idade Média. E, generalizando, impossível compreender qualquer obra humana, filosofia, ciência, arte, técnica, quaisquer instituições políticas, usos e costumes fazendo abstração do tempo e do espaço, quer dizer, do momento histórico em que tais obras foram criadas. Essa é, a nosso ver, a grande, se não a principal, conquista do pensamento moderno, da filosofia moderna, a tomada de consciência de que não há uma “natureza humana”, pré-fabricada na eternidade, porque o Homem é a história do Homem.

“O Estado é fruto de uma contradição entre os interesses antagônicos de duas classes”.

Nem sempre existiu o que chamamos de Estado. A respeito do assunto, é fundamental o livro de Engels sobre A origem da família, da propriedade e do Estado. Nesse livro, Engels nos mostra que o Estado é uma realidade histórica contemporânea da propriedade privada, ou da apropriação privada dos meios de produção e, em consequência, da divisão da sociedade em classes. Nas sociedades primitivas, em que não havia apropriação privada dos meios de produção, da terra, dos animais e dos utensílios, não havendo, portanto, divisão da sociedade em proprietários e não-proprietários, senhores e servos, não havia Estado porque não havia a necessidade de Estado, que não surge como fruto do acaso, dos azares da história, mas de uma exigência da estrutura social.

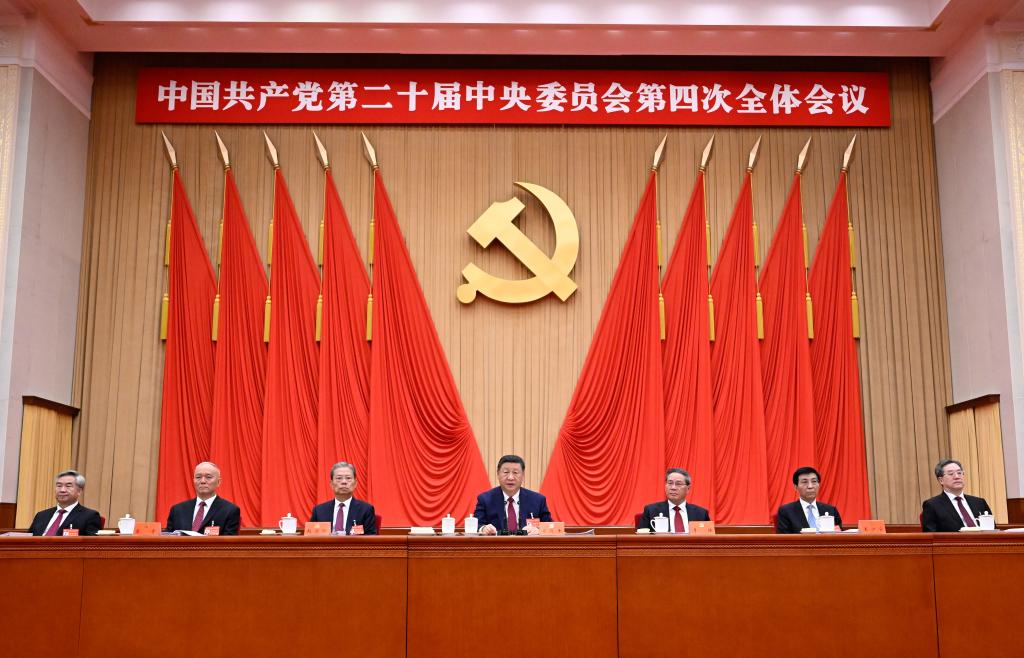

A partir do momento em que a sociedade se divide em proprietários e não-proprietários, ricos e pobres, senhores e servos, o Estado se torna indispensável. O Estado, historicamente considerado – e não há outra maneira correta de considerá-lo –, é portanto fruto de uma contradição entre os interesses antagônicos das duas classes em que a sociedade se dividiu. É um engano supor que a divisão da sociedade em classes e a luta de classes como principal motor da história tenham sido uma descoberta de Marx e Engels. No século IV a.C., Platão alude às duas cidades, a dos ricos e a dos pobres, que viviam em luta constante, ora latente, ora ostensiva – como ocorreu com a revolução dos escravos, liderados por Espartacus, no ano 71 a.C., ou com a dos camponeses, liderados por Thomas Munzer, no tempo de Lutero. Os interesses são antagônicos porque a riqueza dos ricos pressupõe a pobreza dos pobres e vice-versa: a pobreza dos pobres pressupõe a riqueza dos ricos. É evidente que, se todos fossem ricos, ninguém seria rico e, se todos fossem pobres, ninguém seria pobre. Quer dizer, a riqueza, para ser o que é, implica o seu contrário, a pobreza que, por sua vez, implica o seu contrário, a riqueza.

Fruto de uma contradição, o Estado sempre procurou mascarar e ocultar essa contradição, sendo concebido e definido, pelo pensamento liberal, como uma entidade superior às classes e aos seus interesses. Ora, historicamente, não é a sociedade que pressupõe o Estado, mas, ao contrário, o Estado que pressupõe a sociedade. E não qualquer sociedade, mas, como acabamos de observar, a sociedade dividida em classes. Não houvesse irredutível antagonismo entre as classes sociais, o Estado seria desnecessário, como instrumento que preserva os interesses das classes dominantes.

Dir-se-ia que o conteúdo do Direito, que deve ser racional, transcende os interesses de classe, sendo também, por definição, universal. Ocorre que, historicamente, a lei sempre consagrou, homologou privilégios, leis privadas, porque quem faz as leis, as edita, promulga e faz cumprir é a classe dominante que, por isso mesmo, é dominante. O povo, a massa, o maior número não interfere na elaboração e na promulgação das leis, que não são feitas para atender aos seus interesses, mas aos interesses do menor número, dos proprietários, dos ricos, dos senhores. E essa é a razão pela qual há sempre uma ideologia dominante, a ideologia da classe dominante, que procura apresentar como se fossem universais, de toda a sociedade, os interesses particulares de classe. Pois, o que é a ideologia senão a justificação, a tentativa de racionalização dos interesses da classe dominante? Não basta, à classe dominante, deter o poder econômico, social, político, militar e policial; precisa também deter o poder espiritual, digamos assim, forjando a ideologia que justifica, ou procura justificar, seus privilégios de classe.

“A democracia meramente formal e jurídica não suprimiu as desigualdades sociais”.

A definição de Estado como organização jurídica da sociedade menciona, como vimos, apenas o seu aspecto formal, abstraindo, ou ocultando, deliberadamente, seu conteúdo econômico e social. O Estado é, sem dúvida, a sociedade juridicamente organizada, mas o que importa saber é qual o conteúdo dessa estrutura, qual a classe social que, efetivamente, exerce os poderes do Estado, quer dizer, o legislativo, o executivo e o judiciário. O Estado democrático, ou a democracia, é geralmente definido como o governo do povo, pelo povo e para o povo. Definição que não corresponde, de modo algum, à realidade das democracias historicamente existentes. A democracia que se instaurou na Europa e em vários países do mundo, após a Revolução Francesa, não foi qualquer democracia, mas uma democracia determinada, burguesa e capitalista. Ora, essa democracia, meramente formal e jurídica, que proclama a igualdade de todos perante a lei, não suprimiu as desigualdades econômicas e sociais, substituindo a divisão da sociedade entre os nobres e plebeus pela divisão entre burgueses e proletários. A democracia burguesa capitalista é, pois, uma falsa democracia, na qual a igualdade perante a lei coexiste com as mais flagrantes desigualdades econômicas e sociais. Falsa democracia também era a grega, que até hoje nos serve de inspiração e de modelo. Na cidade de Péricles, havia cem mil cidadãos e trezentos mil escravos; todo cidadão era livre, mas nem todos eram cidadãos.

“A democracia está longe de ser, como pretendem alguns equivocados, um “valor universal”.

Já se falou em democracia como “valor universal”. Ora, que significa universal? A palavra é, em si mesma, dialética, significa a unidade vertida na alteridade, o mesmo no outro. Não nos parece que a democracia seja um valor universal porque não encontramos essa universalidade, quer como fato, quer como idéia, ou ideal, nem no espaço, nem no tempo. No Oriente jamais houve democracia, mas sociedade rigidamente estruturada em classes e em castas, como até hoje ocorre na Índia, por exemplo. Em Roma, na República e no Império, não havia democracia, mas divisão entre patrícios e plebeus, proprietários e não proprietários, ricos e pobres, senhores e servos, ou escravos. Durante toda a Idade Média, um milênio de história, também não houve democracia, mas principados, baronados, condados, repúblicas, e não se falou na palavra Estado. A democracia, como já observamos, instaura-se na Europa e em vários países do mundo após a Revolução Francesa, que aboliu o Antigo Regime e os restos do feudalismo medieval. Ora, a Revolução Francesa corresponde à conquista de poder político pela burguesia capitalista, detentora do poder econômico. Napoleão dizia que suas quarenta vitórias seriam esquecidas por uma derrota, Waterloo, mas ficaria o Código Civil, em cuja elaboração interferiu pessoalmente. Ora, o que é o Código Civil napoleônico senão a codificação, a institucionalização, em termos jurídicos, dos interesses da nova calasse social em ascensão, a burguesia capitalista? E apesar de todas as emendas que tem sofrido – aditivas, modificativas ou supressivas, como se diz no jargão parlamentar –, por que permanece em vigor o Código senão pelo fato de que permanece no poder a classe capitalista burguesa, cujos interesses esse Código institucionalizou? A democracia está longe de ser, como pretendem alguns equivocados, um “valor universal”, continua a ser um valor ideal ainda não realizado.

O Estado não é apenas, repetimos, a organização jurídica da sociedade. Nem tampouco, “a realidade da idéia moral”, como pretendia Hegel. Os juristas burgueses são remunerados para ensinar que o Estado é a sociedade juridicamente organizada e para elaborar doutrinas e construções teóricas que, embora divirjam umas das outras, coincidem em ocultar os fundamentos econômicos e sociais do Estado, bem como a natureza de aparelho opressor a serviço dos interesses da classe dominante. Hans Kelsen nos diz, por exemplo, que “o específico desse objeto espiritual que chamamos de Estado consiste em um sistema de normas”. E Hermann Heller, embora discorde de Kelsen, sustenta que “a teoria do Estado deve ser o conhecimento autônomo do Estado e de suas leis específicas” e mostra-nos o Estado como um “fenômeno substantivo”.

“O pressuposto do direito burguês é a propriedade privada nos meios de produção”.

Do ponto de vista em que nos situamos, o Estado não tem experiência própria, não é uma entidade autônoma, um “fenômeno substantivo” ou, muito menos, um “objeto espiritual, mas, ao contrário, uma superestrutura que reflete a infra-estrutura econômica e social em que se fundamenta e da qual é a expressão em termos institucionais. O pressuposto fundamental do direito burguês não é o direito em abstrato, por hipótese absoluto e intemporal, pois tal direito não existe, mas o direito de propriedade e, em particular, da propriedade privada dos meios de produção. Todo o mecanismo dos poderes, harmônicos e independentes entre si, a complicada engrenagem da máquina burocrática e os dispositivos armados, militares e policiais não exprimem e não representam senão os interesses das classes dominantes que, por serem dominantes, controlam o aparelho do Estado. O Estado é, portanto, uma estrutura jurídica, administrativa, política e burocrática, militar e policial, que pressupõe, ou implica, uma infra-estrutura econômica e social.

Coube a Marx e a Engels revelar, ou desvelar, o que até então estava oculto ou velado, esses interesses de classe, essa infra-estrutura econômica e social que a superestrutura do Estado consagra e homologa. Devemos aos fundadores do socialismo científico, do materialismo histórico e dialético, a verdadeira definição de Estado, como aparelho que assegura a opressão e a exploração de uma classe por outra. Se os interesses das duas classes fundamentais da sociedade, a burguesia e o proletariado, são antagônicos e irredutíveis, a “paz social” só pode ser mantida pela força das armas. O aparelho coercitivo, essencial na Estrutura do Estado, não tem outra razão de ser senão a defesa, a manutenção do status quo, a dominação e a exploração de uma classe por outra.

Embora seja um direito assegurado pela Constituição, a greve ou as greves são frequentemente consideradas ilegais e, em consequência, reprimidas com violência pela polícia e mesmo pelas forças armadas. Ora, que é a greve senão manifestação de luta de classes? Paralisação do trabalhador durante a qual a classe trabalhadora, ou assalariada, tenta obter dos patrões o que não conseguiu por meio de acordo entre as partes? Observe-se que os ricos não fazem greve. No Estado, não são eles ou os seus representantes e testas-de-ferro que fixam o preço das mercadorias e o valor dos salários que, no capitalismo, são também mercadorias?

Não existe, portanto, Estado como instância superior e transcendente aos interesses de classe. O Estado, assim compreendido, é uma ficção, um dos ingredientes, se não o principal, da ideologia burguesa de dominação. Não apenas como idéia, ou noção, mas como realidade histórica, o Estado sempre foi e continua sendo o instrumento de opressão e de exploração de uma classe por outra.

Como diz Lênin em seu livro fundamental, intitulado O Estado e a Revolução, “o Estado é o produto e a manifestação do fato de que as contradições de classe são inconciliáveis. O Estado surge onde e no momento em que, objetivamente, as contradições de classe não podem ser conciliadas. E, inversamente, a existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis”. E, diz ainda Lênin: “a libertação da classe oprimida é impossível sem a supressão do aparelho de poder do Estado criado pelas classes dominantes” e “somente a revolução pode suprimir o Estado burguês”.

ÉTICA

De origem grega, a palavra ética vem de ethos, que quer dizer costume ou costumes. Todavia, mesmo entre os gregos, a palavra passou a ter significações diferentes, deixando de aludir aos usos e costumes e passando a designar a ciência do dever ser humano. Antes porém de definir, ou tentar definir, o que entendemos pelo termo ética, devemos indicar seu postulado fundamental ou, em linguagem kantiana, sua principal condição de possibilidade. Porque o pressuposto de ética é a antropologia filosófica, ou seja, o conhecimento filosófico da condição humana. A propósito de assunto conexo já tivemos oportunidade de observar que o homem propriamente dito, como ser humano, começa onde o animal acaba, mas nem por isso deixa de ser também um animal, embora racional.

Essa definição clássica do ser humano deve ser bem entendida. Quando assim definimos o homem, indicando a racionalidade como o traço específico que o distingue no gênero animal, não queremos dizer que o homem seja sempre racional e sempre se comporte racionalmente, de acordo com a razão. Quase sempre é o contrário que acontece. Queremos apenas dizer que, dotado de razão, o homem pode comportar-se racionalmente e que tal comportamento não é necessário, mas depende de sua liberdade.

Que é o homem? Um ser harmonioso, coerente, equilibrado ou, ao inverso, um ser contraditório, incoerente, desequilibrado? Nenhum de nós fabricou a própria natureza. Quando tomamos consciência de nós mesmos, o que pode ocorrer mais cedo ou mais tarde, ou até mesmo não ocorrer, retificamos que temos um “temperamento”, determinada estrutura fisiológica e psicológica e graus diversos de sensibilidade, inteligência e vontade. Podemos inclusive, não estar satisfeitos com o temperamento com que nascemos, com a alma e o corpo que nos foram dados – e que não podemos substituir por outros. Mas o que importa salientar, a propósito da ética, é que o homem não é apenas razão porque, se fosse razão pura, ou pura razão, comporta-se-ia sempre racionalmente e a história da humanidade não seria o que tem sido. História de violência, crimes, guerras etc. Ora, dizer que o Homem não é apenas razão corresponde a dizer que sua “natureza” inclui elementos não racionais, ou irracionais, embora, em tese, redutíveis à razão. No sentido platônico, a irracionalidade é a região “colérica” do ser humano, o que nele subsiste de animalidade, que nos animais é pura porque não são livres, mas determinados, e por isso se encontram não acima, mas aquém da ética. Ora, o homem é um animal ético porque é um ser dotado de razão, capaz de submeter sua animalidade aos imperativos da razão, que é sua diferença específica. Como se comportam os animais, uns em relação aos outros? No estado de natureza, a vida dos animais é a luta de todos contra todos, os mais fortes devorando os mais fracos. No entanto, a violência animal não nos surpreende nem escandaliza porque os animais não sabem o que fazem, não têm “consciência de si”, como diz Hegel, mas apenas “sentimento de si”.

Toda sua conduta está rigorosamente predeterminada em seus instintos, que asseguram sua conservação e a da espécie, do grupo e da família de que fazem parte.

“O homem não nasce pronto. Para humanizar-se depende de educação, cultura”.

O homem tem instintos animais, o de conservação e o de reprodução, mas, porque é “consciência de si”, quer dizer, liberdade, não pode entregar a direção de sua conduta aos instintos, que nele são cegos. No ser humano, a luz não está nos instintos, mas na razão. Consistindo nessa contradição, o Homem está sempre diante da alternativa de satisfazer os instintos, à revelia ou contra a razão, ou de contrariar, conter o instinto, permitindo que sua conduta se submeta à regra da razão. A “tentação”, que tão frequentemente atormentou os santos e mesmo os filósofos, em sua luta pela pureza, o que é senão a presença, a pressão do instinto, da irracionalidade, em choque com a racionalidade? Ninguém melhor que São Paulo expressou essa contradição: “Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero”.

Tal é o pressuposto fundamental, ou a principal condição humana, a disjunção ou a cisão, entre aquilo que o homem é e aquilo que deve ser. Ao contrário dos animais, que nascem prontos e sempre são o que devem ser, o Homem, ao nascer, é mera possibilidade de humanização e depende, para humanizar-se, da educação e da cultura. Não é, desde logo, e uma vez por todas, o que deve ser. E seu ser não coincide espontaneamente com seu dever ser, e essa coincidência, que jamais é total e definitiva, depende de sua liberdade. Consciência de si significa consciência reflexa, que reflete sobre si mesma: o ser humano se desdobra em sujeito e objeto, no ser que houve e se vê e, por isso é capaz de realizar o “exame de consciência”, no qual pode aprovar ou condenar a própria conduta. Que sentido teria o arrependimento, o remorso, a confissão de culpa, se não fôssemos seres divididos, em constante contradição, em constante conflito não só com os outros, mas com nós mesmos? Perplexo com as contradições do Homem, disse Pascal: “Se ele se eleva, eu o rebaixo; se ele se rebaixa, eu o elevo, até que compreenda que é um ser incompreensível”.

O que é, então, ética? O código daquilo que o Homem deve ser para tornar-se plenamente o que é. Um código que implica, ou contém, ideais, valores e normas a que o Homem deve submeter-se a fim de comportar-se como um ser racional e livre. A ética é, portanto, da ordem do dever ser e não do ser. Já se disse, com razão, que o homem é biografia e não biologia, processo e projeto, condenado que se acha a projetar constantemente o que pretende ser em função do que é. Em outras palavras, para tornar-se o que deve ser, não pode viver de qualquer maneira, mas de maneira determinada pela ética de acordo com a qual procura comportar-se. A ética é, pois, esse esforço, essa tensão, entre o ser e o dever ser, na tentativa, constantemente reiterada, de promover a coincidência entre dois planos: o da realidade empírica, e o da regra, ou norma ética. Seja qual for seu conteúdo, do ponto de vista formal a ética sempre consiste nesse esforço, nessa tentativa de fazer coincidir o ser com o dever ser.

Como todas as coisas humanas, a ética é também uma realidade histórica. E a História nos mostra que não há apenas uma mas várias éticas, com diferentes fundamentos. Há a ética, ou melhor, as éticas de fundamento racional, filosófico e religioso e outras que poderíamos chamar de consuetudinárias, porque se confundem com os usos e costumes. Examinemos, em primeiro lugar, algumas éticas de fundamento racional ou filosófico, como as de Platão e Aristóteles.

“A ética é o caminho que o homem deve seguir para vir-a-ser o que deve ser”.

A ética platônica está implícita na antropologia de Platão, em sua concepção do Homem. O Homem é feito de alma, incriada e imortal, e de corpo, perecível e mortal. Ora, a alma é o que há de superior no Homem, o que nele há de divino; se a alma está presa ao corpo, a exigência (ou imperativo fundamental da ética) só poderá ser sua libertação, por ser esta a realização no Homem do que ele tem de melhor. Portanto, a ordem envolve uma hierarquia e exige que as partes inferiores da alma, a concupiscência e o coração, ou a coragem, se submetam à razão. Tal exigência não é arbitrária, pois a ética não consiste em um conjunto de regras a serem impostas, como uma camisa-de-força, à “natureza” humana. A ética é o caminho que o Homem deve seguir, como já dissemos, para vir-a-ser, ou tornar-se, o que deve ser, realizando aquilo que nele é propriamente humano. Não podemos deixar de querer o bem, em cuja contemplação consistem a sabedoria e a felicidade, o Homem só poderá alcançá-lo vivendo de acordo com a razão, a verdade e a justiça. Às três partes da alma – a racional, a irascível e a concupiscível – correspondem três virtudes: a temperança, a moderação e a fortaleza, ou a coragem e a prudência, ou sabedoria. A justiça entre as partes da alma consistirá em estabelecer uma hierarquia, que subordine as inferiores às superiores.

No “Livro I” da Ética a Nicômaco, obra principal de Aristóteles a respeito do assunto, o filósofo nos diz: “o bem é aquilo a que todas as coisas tendem”, observando que nossas atividades e nossas obras tendem sempre para um fim, o bem, havendo uma hierarquia entre os fins, o fim último sendo o soberano bem. O bem do indivíduo, o bem propriamente humano, identifica-se com o fim da política, da cidade (pólis, em grego), que é a felicidade. Mas em que consiste a felicidade? Nos prazeres, nas honrarias, nas riquezas? “Perfeito, no sentido absoluto”, diz Aristóteles, “e o que é desejável em si mesmo (por si mesmo) e jamais em vista de outra coisa. É o que ocorre, com a felicidade, objeto perfeito, bastando-se a si própria, fim e razão de ser de nossos atos, de tudo o que fazemos. Sendo um bem, consiste em uma atividade da alma de acordo com a virtude”. Então, o que é a virtude? “Por virtude humana”, diz o filósofo, “entendemos não a excelência do corpo, mas de alma”. E a alma inclui a parte racional, propriamente dita, e a que obedece, ou deve obedecer, à razão, a irracional.

“Para Aristóteles a virtude é um meio termo entre dois extremos, como a coragem e o medo”.

As virtudes são, portanto, intelectuais, como sabedoria e prudência, e morais, como a liberdade e a moderação. “É praticando ações justas que nos tornamos justos, ações moderadas que nos tornamos moderados, ações corajosas que nos tornamos corajosos”. A virtude é, pois, um fruto, um resultado de atos virtuosos, e uma vez adquirida torna mais fácil a execução dos atos que lhe deram origem. Não sendo um estado ou uma faculdade, a virtude é uma disposição. “A virtude” , diz Aristóteles, “é a disposição pela qual o Homem se torna bom e pela qual sua própria obra se torna boa”. Disposição para agir, comportar-se, “de modo deliberado, consistindo em uma mediania (meio termo) relativamente a nós, racionalmente determinada, tal com determinaria o Homem prudente”. A virtude é, pois, segundo Aristóteles, “um meio termo entre dois extremos”. A coragem por exemplo, é o meio termo entre a pusilanimidade (covardia) e a temeridade; a liberdade, um meio termo entre a avareza e a prodigalidade; e a reserva entre a timidez e a imprudência. Há, portanto, três disposições, duas em relação aos extremos e uma em relação ao meio termo; dois vícios, por excesso ou por carência, e uma virtude apenas, meio termo certo entre dois vícios, um por excesso diz que é “todo um trabalho (uma trabalheira) ser virtuoso”. Assim sendo, dada a dificuldade em alcançar e manter a mediania, “devemos nos impelir na direção contrária, pois é nos afastando das faltas que cometemos que chegaremos à posição mediana, como fazem aqueles que endireitam uma madeira empenada”. Para ser feliz não é necessário ter fortuna nem bens materiais, “basta ter a quantidade de meios estritamente necessários à ação virtuosa”. Não basta, porém, saber o que é a virtude, sendo indispensável adquiri-la e pô-la em prática. Consistindo na educação da vontade, a virtude exige que nos entreguemos à “justa solicitude” da autoridade pública, pois é pelas leis que podemos nos tornar bons.

Como diz Kant, as éticas religiosas, ao contrário das filosóficas, são todas “heterônomas”, isto é, fundamentam-se não no próprio Homem, em sua razão e em sua vontade, mas em instâncias exteriores e superiores, transcendentes ao Homem. Em que consiste a ética do cristianismo? Em obedecer à vontade de Deus, à lei de Deus, expressa nos Dez Mandamentos. As palavras do Cristo são muito significativas: “Eu sou o caminho, a verdade, e a vida”. Ora, a ética é sempre um caminho que o homem deve percorrer para alcançar um fim que está além da própria ética. Nas éticas religiosas, como acabamos de observar, esse caminho não está preestabelecido na estrutura da condição humana, mas resulta de uma vontade superior, que a ela se impõe como a vontade dos soberanos em relação aos súditos. Como essa vontade não pode ser conhecida pela luz natural da razão, só pode ser objeto de revelação divina. A ética do cristianismo não depende, pois, da razão mas da fé, da crença em Deus, na divindade do Cristo e na justiça de seus mandamentos. Não é, portanto, uma ética autônoma que repouse na razão e na vontade do Homem, mas uma ética heterônoma, que repousa na razão e na vontade de Deus. Ludwig Feuerbach, em seu importantíssimo livro A essência do cristianismo, denunciou a alienação religiosa, mostrando que a teologia é uma antropologia que se ignora ao falar de Deus atribuindo-lhe virtudes como a sabedoria, a justiça, a misericórdia etc. O Homem atribui a Deus, elevando-se ao infinito, qualidades ou virtudes do próprio homem. Pois não foi Deus que criou o Homem, mas o Homem que criou Deus, à sua imagem e semelhança, atribuindo-lhe, como acabamos de dizer, suas qualidades elevadas à última potência.

“Os costumes variam no tempo e no espaço. O que é ético para um povo pode não ser para outro”.

Além das éticas filosóficas e religiosas, mencionamos as que poderíamos chamar de consuetudinárias, porque se confundem com os usos e costumes. Não é segredo para ninguém que os usos e costumes variam no tempo e no espaço – o ético em um país pode ser imoral em outro e vice-versa. Os costumes variam também de acordo com as religiões que lhes servem de fundamento. A monogamia, por exemplo, é um costume ocidental derivado da moral cristã, e a poligamia, um costume oriental derivado da religião muçulmana. Além disso, no mesmo país, na vigência, ao menos aparente, da mesma religião, como acontece entre nós, os costumes também mudam ao longo do tempo, e tais mudanças acompanham as transformações que se operam na infra-estrutura econômica e social do país. Assim, por exemplo, a virgindade da mulher era uma exigência para o casamento, exigência que desapareceu em nossos dias, pois as mulheres tornaram-se sexualmente tão livres quanto os homens. E na raiz dessa independência sexual está a independência econômica, conquistada pela mulher na moderna sociedade urbana industrial. As mulheres passaram a trabalhar, provendo a própria subsistência e contribuindo para a da família. O casamento deixou de ser um sacramento para tornar-se um mero contrato civil, que pode ser rescindido a qualquer momento, por vontade, aliás, unilateral, de qualquer das partes – sem que o interessado na separação seja obrigado a cumprir o aviso prévio de trinta dias. No que se refere ao que chamaríamos de pudor, a transformação é radical.

Não só nas praias e piscinas, mas nas ruas e praças públicas, mesmo as mulheres que se consideram ou são consideradas cristãs deambulam quase nuas em trajes edênicos, o que era inadmissível, impensável, há três ou quatro décadas, quando elas só exibiam os glúteos no chamado “teatro rebolado”. Torna-se moral aquilo que a maioria faz, aquilo que se tornou hábito, ou costume, da maior parte das pessoas, seja compatível com a ética religiosa que essas pessoas pretendem seguir, seja incompatível, como o desnudamento em público.

“Política passou a significar poder. Desde a estrutura até sua expansão”.

Finalmente, mencionamos a ética da qual os filósofos tradicionais não se ocuparam: a ética revolucionária. Toda a filosofia tradicional é conservadora, e conservadora também tem sido a Igreja Católica, sempre aliada aos poderosos, às classes dominantes. A Teologia da Libertação é, sem dúvida, a corrente progressista da Igreja, desaprovada por isso pelo Vaticano e pelo órgão incumbido de zelar pela ortodoxia da fé. O conservadorismo da maior das éticas filosóficas traduz seu coeficiente ideológico. Aristóteles justifica a escravidão, a pretexto de que os Homens são “por pura natureza” diferentes, pois uns nascem senhores e outros escravos. Hegel defende o direito divino dos reis em Filosofia do Direito, em flagrante contradição com o que diz no mesmo texto, quando afirma que os homens não se acham por natureza destinados a ocupar esses ou aqueles cargos. Só não há contradições, nem apologia no status quo, nas obras de pensadores revolucionários como Marx, Engels, Lênin, Gramsci, Lukes, e tantos outros.

O dever do revolucionário, a norma principal de sua ética, portanto, é contribuir para que a revolução se faça, pois sua razão de ser, o fim de tudo o que diz e faz, é a destruição da sociedade presente, fundada na injustiça, na opressão e na espoliação de uma classe por outra, e a construção de uma sociedade fundada na justiça, na qual o bem-estar, o conforto e a felicidade deixem de ser o privilégio de poucos, tornando-se a condição de todos os que trabalham e vivem de seu trabalho.

POLÍTICA

De origem grega, a palavra política refere-se a pólis, que significa cidade. De origem grega, aliás, são quase todos os termos do nosso léxico político, como monarquia, aristocracia, democracia, tirania, oligarquia, plutocracia, demagogia, anarquia etc. Além do sentido etimológico, a palavra política passou a significar tudo o que se refere a poder; a luta pela conquista, pela manutenção, consolidação e expansão do poder, as instituições por meio das quais o poder é exercido; e ainda a reflexão sobre a origem, a estrutura e a razão de ser do poder. Há, sem dúvida, diferentes poderes, como o poder espiritual, da Igreja ou das igrejas, o poder econômico e o poder militar das armas. Todavia, quando empregamos a palavra sem adjetivos, subentendemos que se trata de poder político. Dizemos que os militares, estes ou aquele grupo ou partido tomaram o poder, querendo dizer, implicitamente, que se trata de poder político.

O poder, sem adjetivos, é pois o poder político, a capacidade de governar, de decidir em última instância, de determinar, inclusive coercitivamente, a conduta dos governados. Não conhecemos sociedade alguma que não seja regida por leis e não tenha um governo, este ou aquele, pouco importa. Verificamos, anteriormente, que o advento do Estado é contemporâneo da propriedade privada e da divisão da sociedade em classes – como nem sempre houve apropriação privada dos meios de produção, nem sempre houve divisão da sociedade em classes e, portanto, necessidade de Estado. Na Grécia, em Roma, durante toda a Idade Média e também o Renascimento, não se usou a palavra Estado, que pertence à modernidade.

O que acabamos de dizer a respeito da palavra política também poderia ser dito a respeito da história. Há uma história da religião, da filosofia, da ciência, da técnica, do trabalho, dos usos e costumes etc. Todavia, quando usamos a palavra sem adjetivos, subentendemos que se trata de história política. Dizemos, por exemplo, história do Brasil, história da França, da Inglaterra etc. querendo dizer que se trata da história política desses países.

“Para Platão a justiça virá no dia em que reis forem filósofos ou filósofos forem reis”.

História, sem adjetivo, tem por objeto a totalidade dos mundos criados pelo Homem ao longo do tempo, assim como a política tem por objeto a sociedade humana considerada em sua totalidade. Já em Platão, na República, encontramos uma crítica do que mais tarde viria a chamar-se tecnocracia, governo dos técnicos, ou especialistas. Contestando esse contra-senso, Platão nos diz, em vários trechos de sua obra, que só haverá justiça na cidade no dia em que reis forem filósofos ou filósofos forem reis. Ora, o filósofo é precisamente o contrário do técnico, uma vez que a filosofia pode ser definida como a consciência crítica da totalidade. E o que se pode e deve exigir do político é que tenha consciência crítica da sociedade considerada em sua totalidade.

A política, como dissemos, é antes de mais nada a luta pelo poder. Não só dos servos contra os senhores, mas dos senhores, uns com os outros. Por parte dos servos, dos oprimidos, a luta implica a exigência do “reconhecimento”, pois os escravos na Antiguidade e os servos de gleba na Idade Média não foram reconhecidos pelos senhores como seres humanos, mas como utensílios de trabalho. A luta pelo poder tem sido sempre, ou quase sempre, violenta porque os senhores não abrem-mão, pacificamente, das suas propriedades, de seus privilégios, de sua condição de senhores. Ora, a violência é o que caracteriza o comportamento dos animais, e a racionalidade e a obediência ao direito é o que deve caracterizar o comportamento dos Homens. As formas de luta pelo poder correspondem, portanto, aos diferentes estágios da racionalidade alcançados pelo ser humano ao longo da história.

A violência na luta pelo poder assume diferentes formas, como assassínios de dirigentes, insurreições populares, golpes de Estado, guerras e revoluções. César é assassinado por Brutus no Senado romano, o arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo e o presidente John Kennedy no Texas, além de todos os outros. Já fizemos referências a insurreições populares, como a revolta dos escravos liderados por Espartacus e a dos camponeses, por Thomas Munzer, e lembremos também da Comuna de Paris. O golpe de Estado é outra forma violenta de tomada de poder. Lembremos a Marcha sobre Roma, em 1922, quando Mussolini assumiu o governo, e os inumeráveis golpes de Estado na América Latina, inclusive em nosso país, quando os militares tomaram o poder, em 1964.

As guerras são formas extremas de luta pelo poder, já se tornaram objeto de uma nova ciência, a polemologia, palavra derivada grego pólemos, que significa conflito. Devemos distinguir as guerras internas, como as dos de Peloponeso, das externas, como as Médicas, dos gregos com os persas. As guerras internas, como as do Peloponeso, entre Esparta e Atenas, podem destruir e arruinar uma nação, como de fato ocorreu na Grécia, ao passo que as externas contribuem para consolidar a unidade, despertando a consciência nacional contra o inimigo comum. A guerra significa a persistência da barbárie nas relações internacionais, é o duelo entre as nações. O duelo que foi abolido pelas nações modernas, juridicamente organizadas. A história da guerra reflete o progresso da ciência e da técnica: é importante a esse respeito, o texto de Engels sobre “a violência da história”. A invenção das armas de fogo, consequente à descoberta da pólvora, tornou anacrônicas as fortificações das cidades e dos castelos medievais. Em nosso tempo, a fabricação das bombas atômicas, ainda mais poderosas, tornaram anacrônicas todas as outras armas convencionais. E não nos esqueçamos de que as bombas atômicas não permaneceram como relíquias nos arsenais norte-americanos porque foram jogadas em Hiroxima e Nagasáqui.

A revolução não consiste na substituição, no poder, de grupos civis ou militares. Se assim fosse, o golpe militar de 1964 teria sido uma revolução e qualquer golpe de Estado seria sempre revolução. Definida tecnicamente, revolução consiste na transformação das estruturas econômicas e sociais. Portanto, quando essas transformações não ocorrem não há revolução. A violência não é um ingrediente essencial da revolução, porque pode haver violência sem revolução, como ocorreu em nosso país após o golpe militar de 1964. As revoluções se fazem com violência porque as classes dominantes não abrem-mão, suasoriamente, de suas propriedades, de seus privilégios, enfim, de sua condição. Para apeá-las do poder não há outro recurso senão a violência, que já foi considerada a parteira da história.

“Na democracia burguesa, o processo eleitoral é corrompido pelo poder econômico”.

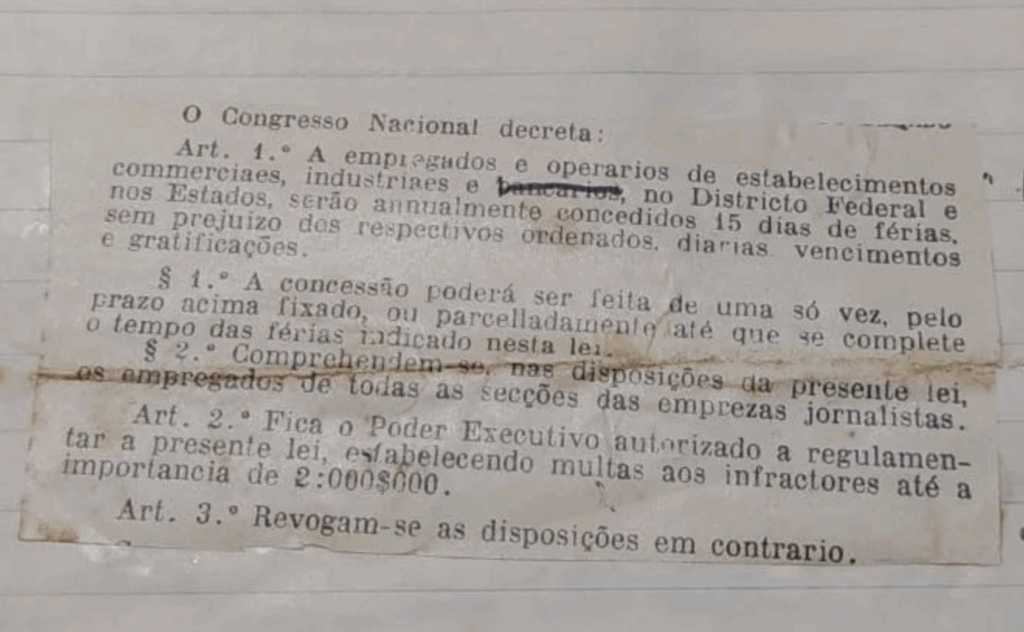

Há também formas pacíficas de luta pelo poder, como greves, eleições e plebiscitos. Já fizemos referência à greve: interrupção, ou paralisação do trabalho, por meio da qual a classe assalariada procura compelir o patronato a atender às suas reivindicações no que se refere a salários, condições de trabalho, assistência social etc. Há muito tempo a greve é um dispositivo constitucional, embora até hoje não tenha sido regulamentada por lei complementar. Embora pacífica, a greve é uma manifestação de luta de classes e, por isso, é frequentemente considerada ilegal e reprimida com violência.

As eleições são o processo pacífico, normal, de luta pelo poder nas modernas democracias burguesas e capitalistas. O povo, o colégio eleitoral, é periodicamente convocado a escolher, entre candidatos que não escolheu, os que considera melhores e mais aptos ao exercício das funções legislativas e executivas. É a democracia indireta, na qual o povo, por hipótese, não governa por si mesmo, mas por meio de seus representantes. Ocorre que, da democracia burguesa, o processo eleitoral é corrompido pelo dinheiro e as chances de um candidato eleger-se são proporcionais à propaganda que for capaz de promover. O candidato torna-se uma mercadoria, que agências especializadas se incumbem de vender ao eleitorado. O impropriamente chamado corpo-a-corpo não tem mais sentido algum, uma vez que o candidato não pode apertar a mão e abraçar os milhares de eleitores de cujo voto precisa para eleger-se. Os fatores decisivos são os grandes meios de comunicação de massa: o rádio e, principalmente, a televisão. Ora, os minutos, os segundos, no rádio e na televisão, são caríssimos, de tal sorte que um candidato pobre, por melhor que seja, não tem chance de eleger-se. Aliás, a rigor o povo não elege os candidatos, mas ratifica escolhas prévias das quais não participa. Como já dissemos, sua liberdade reduz-se a escolher entre candidatos que não escolheu.

“Do ventre materno, o personagem nascia rei, embora pudesse ser louco ou débil mental”.

O plebiscito é uma terceira forma de luta pacífica pelo poder. Em que consiste? Na convicção do eleitorado de decidir sobre um assunto determinado. Lembremos duas experiências recentes. A do plebiscito que, no governo João Goulart, restabeleceu o presidencialismo e, a última, em que o eleitorado teve de decidir entre monarquia e república. Nas democracias burguesas, os plebiscitos comportam as mesmas críticas que as eleições, especialmente em um país como o nosso, em que a maioria do eleitorado é desinformada e alienada. A democracia pressupõe informação e esclarecimento, pois não tem sentido que o voto do cidadão informado e consciente, que sabe por que vota e em quem vota, seja neutralizado pelo voto do cidadão desinformado e inconsciente.

Consideremos, agora, as instituições políticas. Até a Revolução Francesa, que destruiu o Antigo Regime, o poder era pessoal e identificava-se com a pessoa do titular. Luis XIV não dizia: “L'Etat c'est moi”? Além de identificar-se com o titular, por direito divino, o poder era de sua propriedade e vitalício. Do ventre materno, sem nada ter dito, ou feito, o personagem nascia rei, embora pudesse ser débil mental, louco ou enfermo. Poder de fato e não de direito, porque o direito divino dos reis é uma irracionalidade, uma impostura. O poder pessoal caracterizava-se, assim, pela instabilidade e descontinuidade, e a única maneira de substituir o titular do poder era assassiná-lo. Nada mais tenebroso do que a crônica das monarquias européias: filhos matando os pais, pais matando os filhos, irmãos matando-se uns aos outros na implacável luta pelo poder.

A Revolução institucionalizou o poder. Os iluministas, ou enciclopedistas, prepararam a Revolução nas consciências, criticando o antigo regime, denunciando o direito divino dos reis, o poder pessoal e os injustos privilégios da aristocracia. O poder foi laicizado, sendo transferido da nobreza hereditária para o povo, que passou a exercê-lo por intermédio de seus representantes. A institucionalização do poder está, pois, na confluência da negação do poder hereditário com o desenvolvimento comercial, industrial e tecnológico, quer dizer, nas exigências da racionalização. Os ideólogos da Revolução tornaram-se também, e não por coincidência, os teóricos da institucionalização do poder.

Novos princípios foram criados: a soberania popular tornou-se inalienável, sendo alienável apenas seu exercício; a instituição fundamental da democracia passou a ser o sistema eleitoral e a Constituição, a Magna Carta que iria definir e regular a estrutura e o funcionamento dos poderes legislativo, executivo e judiciário, de acordo com a divisão de Montesquieu; o poder dividiu-se em três poderes que, por hipótese, embora fossem independentes, deveriam funcionar harmoniosamente, de tal sorte que controlassem e equilibrassem uns aos outros; a instância suprema, à qual todos deveriam

submeter-se, inclusive os governantes, deixou de ser a vontade do monarca e passou a ser a lei, que era, ou deveria ser, como pretendia Rousseau, expressão da vontade geral.

Há, finalmente, os poderes parapolíticos: os sindicatos de classe, as associações profissionais, os clubes políticos, as sociedades secretas, os grupos de pressão, a imprensa, o rádio e a televisão – que os franceses chamam de quarto poder – e a opinião pública. Os sindicatos são os principais instrumentos de luta da classe trabalhadora, pois contribuem não só para a defesa de seus interesses, mas também para a conscientização da classe, que nas greves, por exemplo, exerce sua força, seu poder. As associações profissionais podem também interferir no processo político, o que tem se verificado, entre outros exemplos, com a Associação Brasileira de Imprensa. As sociedades secretas, como a Maçonaria, sempre interferiram, ou tentaram interferir, na política, não sendo segredo para ninguém que o imperador Pedro II era maçon e que a maçonaria desempenhou importante papel na questão religiosa no tempo de D. Vital. Os grupos de pressão são constantemente mencionados pela imprensa quando, nas casas legislativas, procuram influir na votação de matérias de seu interesse.

Sobre a imprensa, o rádio e a televisão, cabe observar, como já dissemos, que constituem o quarto poder. Poder, aliás, permanente, embora o rádio e a televisão sejam concessões do poder público. Aludiríamos, em último lugar, à opinião pública, poder difuso, subproduto da imprensa, do rádio e da televisão, que a formam ou deformam – pois são os meios de comunicação de massa que denunciam os escândalos que levam à renúncia de um presidente da república ou ao impedimento do exercício de seu mandato, como aconteceu com Nixon nos Estados Unidos e com Fernando Collor no Brasil.

* Professor de filosofia, fundador e ex-diretor do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ex-deputado estadual constituinte e ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro. Este artigo é a edição da intervenção do autor no seminário Rumos da Modernidade, realizado no Rio de Janeiro em 1994.

EDIÇÃO 34, AGO/SET/OUT, 1994, PÁGINAS 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67