A minha experiência na área da dívida externa é relativamente longa. Quando era mais jovem, gostava muito da frase de La Rochefoucauld: “a experiência é uma lanterna que se carrega ao ombro; só ilumina o caminho percorrido”. Agora, que tenho mais de 40 anos, a frase já não me agrada tanto. Não sei se por efeito subjetivo da idade, ou porque estou percebendo que os processos históricos são muito mais repetitivos do que se imagina. No culto da novidade, das mudanças, não percebemos o quanto certas situações básicas se repetem. Mudam as formas, as aparências, mas o padrão geral se repete bastante. E no campo da dívida externa isso me parece muito claro.

Como pesquisador de economia, que trabalha com questões internacionais há quase vinte anos, acompanhei o final de um ciclo de expansão de endividamento externo na América Latina, que foi o dos anos 1970, e o colapso desse ciclo, a longa crise da dívida externa dos anos 1980. Na década de 1990, tivemos um novo ciclo de endividamento externo e, a julgar pelos acontecimentos recentes, a reversão desse ciclo e um período de retração da oferta de capitais externos a partir de 1997-98.

Nos anos 1990 o governo vendeu a idéia de que estava produzindo grande inovação em matéria de política econômica e inserção internacional. Na verdade, estava repetindo erros antigos e surrados, cometidos em vários ciclos anteriores de endividamento externo

É evidente que há diferenças significativas entre o processo de endividamento dos anos 1970 e dos anos 1990. Por exemplo, nos anos 1970 predominavam os empréstimos bancários. Atualmente é maior a variedade de credores e de fontes de capital. Aumentou muito o peso relativo dos bônus, dos investimentos de portfólio e dos investimentos diretos. Mas, é impressionante, também, como o mundo dá voltas, e os problemas reaparecem.

A dinâmica dos mercados financeiros internacionais

Quando eu trabalhava aqui na FGV, no início dos anos 1980, Pedro Malan era pesquisador do IPEA no Rio de Janeiro. Trabalhamos juntos nessa questão da dívida externa. Na época, Malan era um dos líderes intelectuais da crítica ao processo de endividamento externo brasileiro dos anos 1970 e início dos anos 1980, administrado por Delfim Netto e outros. Passaram-se 15 anos, Delfim Netto é um dos principais críticos da política econômica e Pedro Malan, agora ministro da Fazenda, um dos patrocinadores da nova fase de endividamento externo. As pessoas mudaram de lugar, mas é possível mostrar que os problemas são até certo ponto semelhantes.

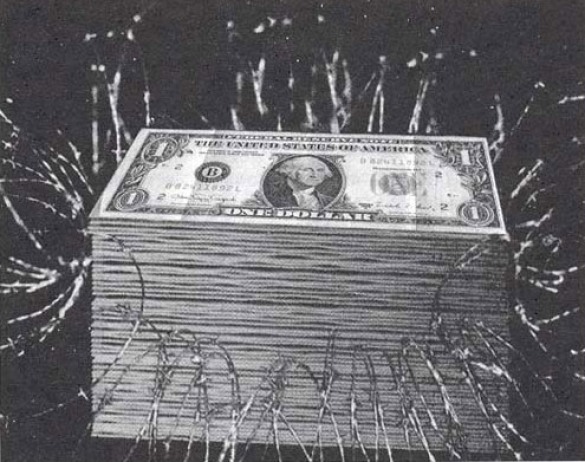

Parte da semelhança decorre da dinâmica dos mercados financeiros, em particular da dinâmica dos mercados financeiros internacionais, que domina em grande medida o comportamento das cotas externas e da política econômica de países periféricos. É uma dinâmica conhecida, marcada pela alternância de fases de expansão e contração da disponibilidade de fundos. Os ciclos têm início com uma fase de buid up, de descoberta de novas oportunidades de investimento e especulação. O otimismo se acumula. Começam a prevalecer inclinações, modas, manias. Compra-se porque os preços estão subindo. As novas compras reforçam as altas de preços e novos participantes entram no mercado, num movimento que chega não raro à euforia. Euforia que pode dizer respeito às coisas mais variadas: ações, tulipas, papéis de mercados emergentes.

Essa euforia costuma trazer em si mesma as sementes de uma reversão, de um colapso dos mercados, que também tem caráter cumulativo. Algum choque provoca uma mudança de expectativas e os preços passam a ser vistos como altos demais. Começam as vendas e os preços caem. Em seguida vende-se porque os preços estão caindo, e os preços caem mais ainda com as novas vendas, e vai por aí, até que ocorre o crash.

É curioso como os governos reagem a esses movimentos. Na fase ascendente do ciclo financeiro internacional sobram elogios para os mercados. Os mercados são considerados eficientes, ágeis, maravilhosos. Quem não se lembra, por exemplo, do que diziam as nossas sumidades econômicas e financeiras aqui no Brasil, nos anos 1970, sobre a eficiência deslumbrante com que os bancos privados internacionais faziam a reciclagem dos petrodólares? Da mesma forma, não faltaram sumidades para decantar as maravilhas da “globalização” financeira nos anos 1990 e as oportunidades extraordinária que abria para países como o Brasil e outros “mercados emergentes”, tidos como fronteiras de expansão dos mercados internacionais de capital.

Quando ocorre a reversão do ciclo financeiro, os governantes começam a se queixar da irracionalidade dos mercados, do pânico, dos fatores emocionais que desestabilizam países que estavam indo tão bem. Não fazem questão de lembrar que na fase anterior o movimento de manada era idêntico na sua essência, só que com o sinal trocado, com a direção trocada. Como produzia efeitos agradáveis, era visto como racional.

Não há dúvida de que há elementos de pânico e irracionalidade nessas situações de crise financeira. Mas é evidente, também, que há mais do que isso. Em geral, a vulnerabilidade às flutuações financeiras internacionais é produto de políticas adotadas em âmbito nacional, de políticas orientadas e influenciadas por coligações de interesses financeiros internos e externos. Esses interesses induzem governantes imediatistas e míopes a se engajarem em políticas de absorção exagerada de capitais externos. No curto prazo, essa políticas produzem efeitos favoráveis e podem até ser benéficas para a população como um todo, mas depois o preço que se paga é muito alto. Muito alto porque os requisitos mínimos para que a absorção de capitais externos possa ser de fato benéfica para o desenvolvimento do país, no longo prazo, não costumam ser respeitados.

Para nós, países da periferia subdesenvolvida, que temos problemas crônicos de vários tipos, até mesmo de reputação e credibilidade, as reversões cíclicas dos mercados internacionais de capital têm efeito particularmente dolorosos, como mostra abundantemente a nossa história. Não só a história recente, esta que eu pude acompanhar diretamente desde o final da década de 1970. É uma história muito mais antiga, que remonta pelo menos aos anos 20 do século XIX.

Mas a memória da opinião pública e dos governantes é curta. Nos anos 90, conseguiram vender a boa parte da população a idéia de que se estava produzindo grande inovação em matéria de política econômica e inserção internacional. Na verdade, o governo brasileiro estava repetindo erros antigos e surrados, cometidos em vários ciclos anteriores de endividamento externo. E que nos custaram caríssimo.

Não era preciso voltar muito longe no tempo. Bastava recordar a crise da dívida dos anos 1980, que paralisou o desenvolvimento do país por uma década. No meu caso, a lembrança era especialmente viva. Não apenas por causa do trabalho como pesquisador, mas também porque participei do governo brasileiro de 1985 a 1987, em plena crise da dívida externa. E, nesse período, não tivemos a felicidade, como tiveram os nosso antecessores dos anos 1970, de lidar com o departamento de empréstimo dos bancos. Lidávamos com o departamento de cobrança.

O Brasil está se endividando em ritmo acelerado e não está controlando adequadamente a estrutura temporal das obrigações que está assumindo. O endividamento externo foi acompanhado de um declínio da taxa de poupança interna

Na época, o Brasil inteiro acompanhou o drama da dívida. A experiência era tão recente, que nada justifica o que aconteceu nos anos 1990. Deveríamos saber muito bem o que representa uma crise de endividamento externo para um país, o que isso pode significar em termos de recessão, de desemprego, de inflação, em termos de desequilíbrios fiscais e financeiros, de erosão da autonomia nacional. O Brasil chegou ao ponto de suspender unilateralmente pagamentos de juros da dívida externa. Decretou uma moratória em 1987, depois de passar anos sendo cerceado nas suas possibilidades de desenvolvimento e submetido a esquemas altamente danosos de ajustamento e de renegociação da dívida.

É importante recuperar a memória desses processos, porque estamos diante do risco, neste final de século XX, de entrar, mais uma vez, em uma fase de dificuldades financeiras e cambiais, que podem desembocar numa crise econômica prolongada.

Requisitos para a absorção de capitais externos

Vou recapitular brevemente alguns dos requisitos gerais que um país deve observar para absorver com proveito capitais do exterior. A nossa experiência nesse terreno tem sido tão tumultuada, que corremos o risco de perder de vista um ponto elementar: é possível, em tese, que países de nível de desenvolvimento relativamente mais baixo, como é o caso dos latino-americanos, tirem proveito da inserção nos mercados internacionais de capital.

Para que isso possa ser feito com segurança, e com benefícios para a coletividade, é preciso, em primeiro lugar, que se controle o ritmo da absorção de capitais externos e de crescimento das obrigações com o exterior. Em outras palavras, o déficit do balanço de pagamentos em conta corrente não pode ser muito alto. Caso contrário, o passivo externo líquido do país cresce num ritmo perigoso.

Esse é o primeiro requisito. O segundo é o controle da estrutura temporal das obrigações internacionais acumuladas pelo país. É fundamental que os passivos de curto prazo ou voláteis (dívidas de curto prazo, aplicações em bolsas de valores e outros investimentos de portfólio) não representem uma proporção muito alta do total. Cabe, também, evitar a concentração de vencimentos das dívidas de médio e longo prazos. É o que se chamava, nos anos 1970, de administração do perfil da dívida externa.

Terceiro requisito: os recursos carreados do exterior devem financiar a formação de capital e não o consumo. A menos que os recursos tenham caráter de doação, algo que raramente acontece em larga escala, e nunca para países como o Brasil, a absorção de capitais estrangeiros implica gerar um fluxo de pagamentos futuros sob a forma de juros, lucros, dividendos e outros serviços fatores. O pagamento desses compromissos futuros requer, evidentemente, a ampliação da capacidade produtiva do país.

Quarto, é preciso que os investimentos sejam de boa qualidade, produzam rentabilidade superior à taxa de juro contratada e contribuam para o desenvolvimento da economia. Quinto, é necessário que a ampliação da capacidade produtiva ocorra, em grande medida, nos setores exportadores ou capazes de substituir importações, uma vez que a acumulação de obrigações em moeda estrangeira pressupões, no longo prazo, a capacidade de gerar excedentes na balança comercial e nas contas de serviços não fatores.

Quando há sobrevalorização significativa e duradoura da taxa de câmbio, esse quinto ponto pode ser decisivo. A sobrevalorização cambial contribui, por um lado, para gerar desequilíbrios exagerados no balanço do pagamento em conta corrente e conduz, portanto, a um crescimento excessivo das obrigações internacionais do país. Por outro lado, ao deprimir a rentabilidade dos setores produtores de tradables, isto é, daqueles que exportam e concorrem com importações, a sobrevalorização desestimula justamente aqueles investimentos que seriam capazes de gerar as divisas necessárias para saldar os compromissos internacionais acumulados. Com a sobrevalorização, os investimentos tendem a se concentrar demais em setores que não produzem divisas, nos setores produtores de nontradables, isto é, de bens e serviços não comercializáveis internacionalmente. Mesmo que a taxa de investimento agregada esteja crescendo, surge uma inconsistência dinâmica que pode terminar em crise de endividamento.

Finalmente, o Banco Central e os demais órgãos responsáveis pela regulação do sistema financeiro devem evitar que as empresas do país, especialmente as instituições financeiras, acumulem um descasamento perigoso entre suas obrigações e seus ativos em moeda estrangeira. A razão é óbvia: se há um desequilíbrio excessivo nessa área, a eventual necessidade de uma desvalorização cambial mais acentuada pode provocar grave instabilidade financeira com repercussões macroeconômicas, como aconteceu, por exemplo, em alguns países do Leste da Ásia em 1997-98.

Como se vê, não são poucos os requisitos que devem ser respeitados para recorrer a capitais externos com segurança e proveito. A lista de condições acima apresentada, embora não exaustiva, dá uma idéia de como é difícil viabilizar um processo ordenado de endividamento. Na América Latina, raramente os governos têm demonstrado suficiente rigor na absorção de capitais estrangeiros. O mais comum é que vários desses requisitos sejam desrespeitados. E quando o desrespeito é grande, acaba acontecendo um colapso cambial e uma interrupção dolorosa do desenvolvimento econômico. É o que costuma ocorrer quando um país engajado em um processo de endividamento mal planejado sofre choques externos de natureza comercial ou financeira.

O endividamento externo do Brasil nos anos 1990

À luz dessa enumeração de requisitos, como poderíamos avaliar a experiência de endividamento externo do Brasil nos anos 1990, especialmente depois do Plano Real? Eu diria que muito mal. O Brasil incorreu em vários erros clássicos no novo ciclo de endividamento. Não é por outra razão que a economia brasileira se mostrou tão vulnerável aos choques financeiros decorrentes das crises no Leste da Ásia e na Rússia.

Primeiro, não houve controle adequado do crescimento do déficit em transações correntes. Até 1994, inexistiam déficits importantes nas transações correntes. Com o Plano Real, apareceram desequilíbrios expressivos, que nunca foram realmente enfrentados. Entre 1995 e 1998, o déficit acumulado em conta corrente deve superar os US$ 100 bilhões. Isso significa que teremos um aumento dessa ordem de magnitude no passivo externo líquido do país.

A dimensão do problema não fica inteiramente clara nos números referentes à dívida externa. Aqui há uma diferença significativa, já mencionada, entre o ciclo de absorção de capitais externos dos anos 1970 e o dos anos 1990. Na década de 1970, o grosso do capital que entrava no Brasil correspondia a empréstimos e financiamentos. Eram concedidos sobretudo por bancos privados internacionais e lançados como dívida externa nas estatísticas oficiais.

Nos anos 1990, uma parte muito maior do déficit em conta corrente tem sido coberta por investimentos diretos e investimentos de portfólio, que não aparecem no estoque da dívida. Afirma-se, às vezes, que a dívida externa do Brasil não é um problema grave, porque não tem crescido tanto. Trata-se de uma falácia elementar. O que interessa não é propriamente a dívida externa stricto sensu, mas a dimensão do passivo externo líquido, definido como a diferença entre o passivo externo bruto do país (dívida externa mais estoque de investimentos estrangeiros) e os seus ativos externos (reservas internacionais depositadas no Banco Central, haveres externos dos bancos comerciais, investimentos no exterior e créditos contra outros países).

Tabela (p. 28)

Os dados sobre a dívida externa e reservas são de acesso mais fácil, mas também é possível obter números sobre os demais componentes do passivo e do ativo externos. As estatísticas mais recentes do Banco Central referem-se a março de 1998. É verdade que, em tempos de turbulência, dados oficiais adquirem uma certa propensão a se distanciar da realidade. Em todo caso, mesmo esses dados revelam uma situação precária.

O passivo externo bruto do Brasil, considerando dívidas de longo prazo, dívidas de curto prazo, investimentos diretos e investimentos de portfólio, alcançava US$ 347 bilhões (ver Tabela). Note-se que a dívida stricto sensu respondia por menos de 2/3 do total, incluindo US$ 174 bilhões de dívidas de médio e longo prazos, com prazo de contratação original superior a um ano e US$ 38 bilhões de dívidas de curto prazo. O estoque de investimento direto era de US$ 74 bilhões e o estoque de investimento de portfólio, incluindo aplicações em bolsa e em fundos de renda fixa, era de US$ 61 bilhões.

Do lado ativo, tínhamos um total de US$ 91 bilhões em março de 1998, incluindo US$ 68 bilhões de reservas no Banco Central, US$ 6 bilhões de investimentos no exterior, US$ 7 bilhões de crédito ao exterior e US$ 10 bilhões de haveres de bancos comerciais. O passivo externo líquido do Brasil chegava, portanto, a US$ 256 bilhões (ver Tabela).

O quadro mostra, também, que o crescimento do passivo externo líquido foi muito rápido nos últimos anos. No início do Plano Real, em dezembro de 1994, o passivo líquido era de US$ 150 bilhões. Houve, portanto, um aumento de 71% em pouco mais de três anos. Em comparação com as exportações, o crescimento também foi expressivo. Entre dezembro de 1994 e março de 1998, o passivo externo líquido passou de 3,4 a 4,7 vezes o valor das exportações.

Outro problema é a composição do passivo. Em março de 1998, alguns meses antes do choque provocado pela moratória da Rússia, a soma da dívida de curto prazo com o investimento de portfólio chegava a nada menos que US$ 99 bilhões. O estoque de capital estrangeiro volátil ou de curto prazo correspondia, assim, a 145% das reservas no Banco Central.

Note-se que essa comparação não leva em conta o fato de que uma parte importante da dívida externa de médio e longo prazos vence no curto prazo. Segundo o cronograma de vencimentos publicado pelo Banco Central as amortizações da dívida de médio e longo prazos previstas para 1998 serão da ordem de US$ 30 bilhões.

Vejam o risco que estávamos correndo. O equilíbrio cambial do Brasil dependia, em primeiro lugar, da possibilidade de continuar financiando um déficit em conta corrente inflado por compromissos crescentes relacionados a juros, lucros e dividendos. Era necessário, em segundo lugar, refinanciar as amortizações da dívida de médio e longo prazos. E, em terceiro lugar, garantir a rolagem da dívida de curto prazo e a permanência no país dos investimentos de portfólio.

Infelizmente, não basta comparar as reservas com o déficit do balanço de pagamentos em conta corrente e os compromissos de curto prazo em moeda estrangeira. Quando há conversibilidade da moeda nacional, ainda que parcial, é preciso também comparar a massa monetária interna, isto é, os ativos financeiros internos passíveis de rápida transformação em moeda, com o estoque de reservas do Banco Central. Esse estoque interno de liquidez é o montante de recursos em moeda nacional que pode se mover contra as reservas do Banco Central.

No Brasil, a base monetária ampliada, isto é, o estoque de passivos federais de curto prazo, equivalia a

US$ 273 bilhões em março de 1998. Trata-se, evidentemente, de obrigações em reais, convertidos em dólar à taxa de câmbio da época. Essa base ampliada inclui a base monetária restrita, os depósitos compulsórios em espécie e os títulos do Tesouro Nacional e do Banco Central.

Pois bem. Nessa data, a base ampliada correspondia a quatro vezes o valor das reservas internacionais no Banco Central. É verdade que a base ampliada constitui, em grande parte, o capital de giro da economia e não está toda disponível para um ataque contra as reservas. Também é verdade que ainda existem obstáculos à remessa de recursos de capital para o exterior. Mas bastaria que 25% dessa base ampliada se transformassem em demanda por moeda estrangeira para que as reservas do Banco Central desaparecessem.

Por aí se vê como era falaciosa aquela conversa de que reservas de US$ 70 bilhões constituíam motivo de grande tranqüilidade. Reservas dessa magnitude ajudam a suportar uma pressão cambial expressiva, mas não são suficientes para proporcionar uma garantia total, como estamos comprovando desde o choque provocado pela moratória russa.

Se não for revertida essa trajetória vai gerar problemas. Estamos acumulando passivos com o resto do mundo, o que nos obriga a remeter um montante crescente de juros, lucros, dividendos. Mas a capacidade de produção cresce a taxas modestas, dado que o grosso dos recursos absorvidos vem financiando a ampliação do consumo

Há um outro agravante: as estatísticas tradicionais sobre o perfil do endividamento de médio e longo prazos podem ser enganosas. Em países nos quais houve liberalização da conta de capitais, como é o caso do Brasil e, sobretudo, da Argentina, pode haver pré-pagamento de dívidas externas por decisão dos devedores finais. Empresas e bancos que têm títulos emitidos no exterior podem remeter recursos para fora com o intuito de recomprar as próprias dívidas em condições favoráveis, quando há grande ampliação dos deságios praticados nos mercados secundários. Foi o que aconteceu no caso brasileiro dos últimos meses. Assim, as amortizações acabam ficando acima do que estava previsto no cronograma de vencimentos da dívida externa de médio e longo prazos. O mesmo acontece quando os credores acionam as cláusulas de pré-pagamento previstas em muitos contratos financeiros nos anos recentes. Quando permite que esse tipo de cláusula se generalize, o Banco Central perde a possibilidade de controlar a distribuição temporal dos vencimentos e aumenta desnecessariamente a vulnerabilidade externa do país.

Em suma, o Brasil está se endividando em ritmo acelerado. E não está controlando adequadamente a estrutura temporal das obrigações que está assumindo. Desrespeitou, portanto, os dois primeiros requisitos acima mencionados.

No que se refere aos demais requisitos, o desempenho recente também não é favorável. Os recursos reais absorvidos do exterior estão sendo destinados primordialmente à ampliação do consumo público e privado. Entre 1990-94 e 1995-97, a formação bruta de capital fixo aumentou, mas não muito: de 19,4% para 19,7% do PIB, em média, segundo dados do IBGE. O que cresceu mais foi o consumo, que passou de 78,4% do PIB em 1990-94 para 80,7% do PIB em 1995-97. O consumo das famílias aumentou nesse período de 60,4% para 61,8% do PIB e o consumo da administração pública, de 18% para 19%do PIB. Em outras palavras, o endividamento externo foi acompanhado de um declínio da taxa de poupança interna.

Se não for revertida, essa trajetória vai gerar problemas. Estamos acumulando passivos com o resto do mundo, o que nos obriga a remeter um montante crescente de juros, lucros, dividendos. Mas a capacidade de produção cresce a taxas modestas, dado que o grosso dos recursos absorvidos vem financiando a ampliação do consumo.

Não há dados precisos sobre a qualidade dos investimentos recentes, nem sobre a sua distribuição entre tradables e nontradables. Mas há indicações parciais de que houve uma certa concentração de investimentos em nontradables. É o que se deveria esperar, dada a grande e persistente sobrevalorização cambial que tivemos desde o segundo semestre de 1994. Investimentos expressivos nos setores de tradables só parecem ter ocorrido em indústrias beneficiadas por esquemas especiais de proteção, como as montadoras de automóveis.

Também há poucos dados sobre os passivos em moeda estrangeira dos bancos e das empresas brasileiras. Como se sabe, as pequenas e médias empresas têm acesso muito limitado a empréstimos em moedas estrangeiras, e ficam sujeitas às intempéries do crédito em reais. Quem acumulou dívidas externas nos anos recentes foram principalmente as empresas maiores e as instituições financeiras. Não sei até que ponto o Banco Central está monitorando esse endividamento. A julgar pelo seu desempenho recente em matéria de supervisão bancária, pelas falhas que vieram à tona nos casos do Banco Nacional e de outros grandes bancos, é bem possível que esse monitoramento não seja adequado.

A existência de importantes passivos externos no setor privado nacional, não “hedgeados” ou só parcialmente “hedgeados”, cria um risco apreciável de instabilidade financeira, na hipótese de uma ruptura do regime cambial. O risco é tanto maior quanto maior for o valor das dívidas externas de curto prazo de intermediários financeiros e empresas produtoras de nontradables. Essa é uma das razões que contribuem para que o governo tanto relute em alterar o regime cambial e utilizar a taxa de câmbio mais agressivamente para ajustar o balanço de pagamentos em conta corrente.

Alguns dilemas da política cambial

Um comentário final sobre a política cambial. Já se comparou a sobrevalorização da taxa de câmbio a uma goteira no telhado. Quando está chovendo, incomoda muito, mas não se pode subir para consertar, poque é perigoso; quando pára de chover, não precisa mais consertar, porque não incomoda. No momento, não é aconselhável subir no telhado para tentar consertar essa goteira, dada a turbulência internacional desencadeada pela Rússia. Mas quando o tempo melhorar, se melhorar, será preciso pensar seriamente em tomar providências.

Mesmo em um período de calmaria internacional, haveria riscos na decisão de desvalorizar de forma mais acentuada. Seriam menores, evidentemente, mas haveria riscos ponderáveis, dados os problemas que o governo brasileiro deixou que se acumulassem desde 1994. Nessas condições, uma desvalorização limitada pode ser desestabilizadora e resultar em uma desvalorização descontrolada.

Mas, ao contrário do que às vezes se afirma há experiências bem-sucedidas de desvalorização ou depreciação controlada, e não só em economias desenvolvidas. Há exemplos disso no passado recente: a República Tcheca, em 1997, poucos meses antes do início da crise na Tailândia; a China, em 1994; e Taiwan, agora em 1997-98, para citar apenas alguns episódios.

Diga-se de passagem que Taiwan é um caso muito interessante. Se fossem verdadeiras certas teses sobre a irracionalidade dos mercados financeiros e o enorme poder de contágio entre os chamados mercados emergentes, não seria Taiwan um candidato naturalíssimo a sofrer uma pressão brutal e a estar hoje atravessando grave crise? Afinal, além de “mercado emergente”, Taiwan sempre foi um dos “tigres asiáticos” e está geograficamente muito próximo do epicentro do terremoto financeiro internacional. No entanto, por ter adotado nos últimos anos uma política econômica muito mais prudente do que a dos seus vizinhos, Taiwan sofreu até agora relativamente pouco com a crise que eclodiu no Leste da Ásia em meados de 1997. Menos do que o Brasil, que está do outro lado do planeta! Nos doze meses que se seguiram ao início da crise na Tailândia, o dólar de Taiwan acusou depreciação de 24% em relação ao dólar dos EUA. No mesmo período, a taxa anual de inflação dos preços ao consumidor foi inferior a 1% e o PIB cresceu quase 5%.

O impacto da desvalorização depende muito do governo em que ocorre e da situação do país. Se o país acumulou muitas distorções – por exemplo: endividamento descasado no seu sistema financeiro e empresarial ou forte dependência em relação a fluxos de capital voláteis ou de curto prazo –, os riscos de uma desvalorização podem ser elevados. Investidores de portfólio ou aplicadores de curto prazo podem reagir punitivamente a uma perda de capital imposta por uma mudança na política cambial, sobretudo se a desvalorização se caracterizar como uma quebra de compromissos, como foi o caso da desvalorização mexicana em dezembro de 1994. E se a desvalorização for uma medida isolada, como foi a mexicana de 1994, as chances de um desenlace tumultuado também aumentam.

Mas se a decisão de mudar a política cambial estiver inserida em um esforço de ajustamento mais amplo, que inclua disciplina fiscal, medidas de comércio exterior que contribuam para acelerar a diminuição do desequilíbrio externo, controle monetário e, quando possível, disposição de usar a taxa de juros de forma agressiva, uma desvalorização controlada torna-se perfeitamente factível. Se isso for impossível, então o Brasil está no pior dos mundos. Arca com o ônus de um regime cambial flexível, sem ter a possibilidade de usar essa flexibilidade de forma mais efetiva.

Pode-se concluir que não é nada pequeno o legado de problemas deixado pelo endividamento externo dos anos recentes. A minha avaliação é, certamente, polêmica. Haverá outros pontos de vista sobre essas questões, e não só no governo. Mas, parece evidente que, embora existam elementos de pânico e de irracionalidade nas reações recentes dos investidores e credores externos do Brasil, há também elementos objetivos na situação brasileira que justificam a preocupação, não só dos mercados financeiros, mas sobretudo dos cidadãos brasileiros. Afinal, quem vai pagar o grosso dessa conta não são os mercados internacionais, mas, provavelmente, a sociedade brasileira, especialmente os setores mais pobres. E a menos que ainda seja possível chegar a uma solução ordenada para os problemas criados por esse processo de endividamento, a conta será bastante pesada.

* Economista e professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. Foi secretário especial de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento em 1985-86 e assessor para Assuntos da Dívida Externa do ministro da Fazenda em 1986-87. De 1979 a 1985, foi pesquisador do Centro de Estudos Monetários e de Economia Internacional do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Chefiou esse mesmo Centro entre 1986 e 1989.

** Palestra proferida em 10 de setembro de 1998. Degravação e pré-edição revistas pelo expositor. “Gostaria inicialmente de agradecer à Fundação Konrad Adenauer e à Fundação Getúlio Vargas pelo convite para falar aqui sobre a questão da dívida externa. Antes de entrar no tema, quero dizer que, para mim, voltar à Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, onde trabalhei durante dez anos, e voltar para falar sobre a dívida externa, é uma espécie de viagem nostálgica, porque durante o período que atuei aqui, como pesquisador, dediquei grande parte do tempo a essa questão. Quem me trouxe para cá foi, aliás, Julian Chacel, aqui presente, com quem tive a honra e a satisfação de trabalhar durante esses anos todos” (PNBJr.).

Bibliografia

BATISTA JR., Paulo Nogueira. “O Brasil depois do Plano Real”, in WINFRIED, Jung (org.). A projeção do Brasil face ao século XXI, Anais do IV Simpósio Brasil-Alemanha, Fundação Konrad-Adenauer-Stifung, Série Debates, n. 16, 1998.

BATISTA JR., Paulo Nogueira. Da Crise Internacional à Moratória Brasileira, São Paulo, Paz e Terra, 1988.

FRENCH-DAVIS, Ricardo & GRIFFITH-JONES, Stephany (org.) Os Fluxos Financeiros na América Latina: Um desafio ao progresso, São Paulo, Paz e Terra, 1997.

GALBRAITH, John Kenneth. A Short History of Financial Euphoria: Financial Genius is Before the Fall, Whittle Direct Books, 1990.

GALBRAITH, John Kenneth. Money: Whence it Came, Where it Went. Boston, Houghton Mifflin Company, 1975.

KINDLEBERGER, Charles P. Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises. New York, Basic Books, 1978.

KRUGMAN, Paul. “Dutch Tulips and Emerging Markets”, Foreign Affairs, July/ August 1995.

MALAN, Pedro, “A Questão Externa”, In: João Manuel Cardoso de Mello & Luiz Gonzaga Belluzzo (org.), FMI x Brasil: A Armadilha da Recessão, São Paulo, Fórum Gazeta Mercantil, 1983.

EDIÇÃO 53, MAI/JUN/JUL, 1999, PÁGINAS 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31