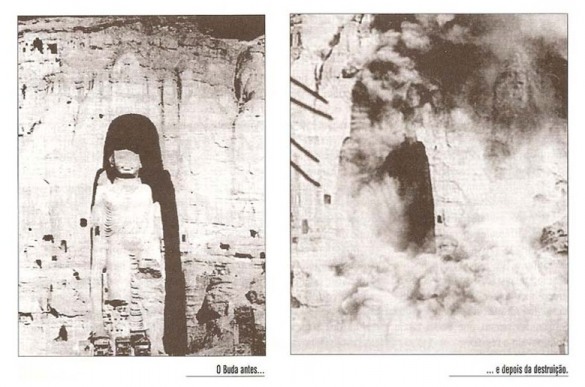

A destruição dos Budas Gigantes de Bayman, no Afeganistão, pelos Talibans, chamou durante alguns dias a atenção das grandes cadeias internacionais de televisão por ser um ato de barbárie cultural de uma irracionalidade incomum.

Dois aspectos do crime passaram, entretanto, despercebidos.

Os fundamentalistas do governo de Kabul invocam motivos de ordem religiosa para justificar a dinamitação dos Budas. Não dizem que a proibição de representar a figura humana em obras de arte foi desrespeitada em terras do Islão desde o Califado Omíada. Quando o primeiro exército árabe atravessou a Cordilheira do Hindu Kuch rumo à Índia e avançou para o Oriente ao encontro dos chineses (a quem derrotou na batalha de Talas), ignorou a existência dos Budas de Bamyan. Foi idêntica a atitude das sucessivas dinastias muçulmanas que dominaram a região, desde os Samanidas aos turcos Gahznividas.

No século XIII, o mongol Gengis Khan, responsável pelos maiores genocídios da Idade Media, ordenou que todos os seres vivos (incluindo cães e gatos) fossem destruídos no Vale de Bamyan. Mas os Budas foram poupados.

Uma atmosfera de respeito envolveu as duas estátuas desde a época da sua construção, iniciada quando o Império Romano do Ocidente principiava a desagregar-se. As pequenas mutilações no rosto, que sofreram ao longo de 15 séculos, haviam desaparecido após as obras de restauro empreendidas por uma missão de arqueólogos da Índia, nos anos 60.

A admiração inspirada pelos Budas Gigantes é indissociável de uma realidade quase esquecida. As estátuas de Bamyan são obras primas do período tardio da chamada Arte de Gandhara. Essa Escola nasceu no atual Afeganistão e no norte da índia (hoje Paquistão) e atingiu o apogeu nos dois primeiros séculos da Nossa Era quando essas regiões estavam integradas ao Império Kuchano, que desempenhou na época o papel de intermediário no comércio entre a Roma dos Antoninos e a China dos Han.

O que explica o fascínio que a Arte de Gandhara inspirou em sucessivas gerações?

O povo Kuchano, vindo em lentas migrações da atual Sibéria mas de origem indo-européia, criou uma civilização brilhantíssima, embora de breve duração, que teve, entre outros, o mérito de realizar na escultura e na pintura uma fusão – que parecia impossível – da arte greco-bactriana e da arte budista da Índia.

O choque emocional e estético que me atingiu ao contemplar os Budas de Bamyan é daqueles que justificam o uso da palavra irrepetível. Pelo cenário, pelas dimensões, pela cor, pelo estilo, são criações únicas do gênio humano, não imitadas sequer. Escavadas na rocha vermelha de uma escarpa abrupta, aquelas enormes estátuas (a grande tinha 55 metros, a menor 38) atraíram durante 15 séculos peregrinos de muitos credos religiosos e gente distante da idéia de deus. O vale, apertado entre píncaros coroados por neves eternas, envolve o visitante numa atmosfera de irrealidade. Frente aos Budas a fronteira entre o mágico e o real desaparece.

Tudo, ali, a principiar pelo povo hazara, descendente dos antigos Mongóis da conquista, nos projeta a um cenário que parece coisa de ficção.

As duas estátuas não esmagavam; comoviam o forasteiro.

Buda era contrario à idéia de divindade. Não se assumiu nem como profeta nem como representante de um deus que lhe não aparecia como necessidade. Não era representado sob figura humana.

Por que, então, de repente, muitos séculos após a sua morte, milhares de Budas começaram a ser esculpidos no início da Nossa Era, em bronze, mármore, ou madeira, sobretudo nos territórios do atual Afeganistão e na Índia?

A questão não permite uma resposta breve e abrangente. Abordei-a num livro. O que se me afigura útil sublinhar num artigo desambicioso como este é a excepcionalidade dos Budas de Bamyan como obras expressivas da Escola de Gandhara.

A influência da refinada arte que surgira nas cidades-estado do Reino Greco-Bactriano, fronteira oriental da aventura helenística nos limites da civilização chinesa, imprimiu aos Budas de Bamyan características muito diferenciadas dos que apareceriam depois na China, no Tibete e no Ceilão.

São filhos do sincretismo greco-budista.

Os Budas gandharianos constituem uma maravilhosa adaptação da arte grega a uma concepção religiosa do mundo antagônica ao paganismo dionisíaco dos helenos.

Nos traços dos Budas o rigor da Grécia coexiste com a espiritualidade hindu. Omitiram, as agências noticiosas, que na base das estátuas, os arquitetos que as construíram abriram templos. Na complexa rede de grutas e caves integradas nos dois conjuntos monumentais pinturas belíssimas decoravam nichos escavados na rocha. O contraste com a arte de Gandhara é transparente. Foram posteriores essas pinturas. Expressavam atitudes diferentes perante a vida numa mescla cativante do encontro de culturas, de mundividências, de cosmogonias tão distantes como a greco-bactriana, a kuchana, a budista, a dos Guptas da Índia e a dos Sassânidas persas que então ainda dominavam a região.

Recordo que o fundo das pinturas no nicho do Pequeno Buda era azul e o do Grande vermelho. Toda a iconografia naqueles cenários desafiadores da imaginação era também sincrética, nomeadamente o panteão das divindades. De comum, o Deus Sol que fundia três simbolismos: o do grego Hélios, o do persa Mitra e o do indiano Surya.

Nos santuários, nas galerias e nas pequenas celas monásticas da base, a multiplicidade de Budas e Bodishatvas colocava o visitante frente à desordem religiosa que acompanhava as transformações revolucionárias do budismo da época.

Hsuan-tsang, um dos peregrinos chineses letrados que passaram por Bamyan no século VII, afirmou ter encontrado ali mais de mil sacerdotes distribuídos por numerosos mosteiros, o que demonstra a forte implantação que o budismo então alcançara na região.

Imaginar o que seria a vida em Bamyan naqueles tempos apareceu-me como um desafio, tais as contradições entre a atmosfera de religiosidade dos mosteiros e o hedonismo que se manifestava nos motivos pictóricos e na justaposição de estilos arquitetônicos. Eram arcos trilobados, colunas encimadas por capitéis coríntios, divindades hindus desconhecidas.

Num dos afrescos do conjunto de galerias do Pequeno Buda podia ainda ver-se uma cena alusiva ao

paraíso. Intrigava os historiadores e os críticos de arte. E por quê? O quadro projetava o visitante a um mundo de prazeres mais próximo do Renascimento italiano que do ascetismo budista.

Nessa pintura Buda e os Bodishatvas que o rodeavam não exibiam posturas rígidas; surgiam como figuras leves e graciosas. Em vez das túnicas monásticas vestiam roupas esvoaçantes. De um cenário de colunas e capitéis emergiam bailarinas e tocadoras de címbalos. Noutro plano, duas jovens nuas tocavam harpa e um estranho instrumento. Pelo estilo, o quadro lembrava obras da arte gupta, indiana. Mas as mulheres tinham rostos ovais, a pele branca e feições ocidentais, com o tipo dos antigos arianos, similar ao que se encontra nos baixos relevos kuchanos e nas pinturas dos oásis do Tarim, no Sinkiang chinês, outrora habitado por povos de olhos azuis e cabelos claros.

Como reagiriam os devotos budistas do século VII à atmosfera de sensualidade que envolvia ali a própria figura de Buda?

Provavelmente nunca obteremos uma resposta.

Essa prodigiosa lição de história, plasmada nos afrescos de Bamyan e presente na pedra vermelha dos Budas Gigantes, é hoje apenas memória.

Os fanáticos integristas da seita-Estado Taliban não se desculpam, aliás, por terem arrasado monumentos únicos que eram patrimônio da humanidade. Estão orgulhosos pela sua proeza de modernos vândalos.

A mesma horda bárbara que arrancou da sede da ONU em Kabul, onde estava asilado, o ex-presidente Muhamad Najibullah, um revolucionário comunista, para o pendurar num poste depois de abatido com requintes de selvageria – essa seita de inimigos da cultura e da condição humana foi guindada ao poder no Afeganistão com a ajuda e o dinheiro dos Estados Unidos. Não posso esquecer essa lição de história.

Recordar os Budas de Bamyan, incrustados na falésia vermelha, reforça em mim o respeito pela maravilhosa criatividade do homem que permitiu a diferenciação e a fusão das culturas como alavanca do progresso ao longo do processo civilizatório.

E reforça simultaneamente a certeza de que a barbárie dos fundamentalistas de Kabul – que odeiam a cultura, pulverizaram os Budas de Bamyan e decepam os seios de mulheres sem véu – não se teria implantado como tragédia histórica no Afeganistão martirizado sem a cumplicidade de um sistema de poder gerado numa sociedade civilizada, mas que pelos seus objetivos e dinâmica, configura, ele também, cada vez mais, uma agressão a princípios e valores eternos.

EDIÇÃO 61, Mai/Jun/Jul, 2001, PÁGINAS 26, 27, 28