A luta pelo desenvolvimento autônomo e soberano para o Brasil nasceu juntamente com a independência do país, embora, a rigor, ela já existisse durante o período colonial, sendo um dos fatores da luta contra a dominação de Portugal.

Na conjuntura da independência, no início do século XIX, os expoentes do debate foram, do lado retrógrado, José da Silva Lisboa, o visconde de Cairu, e, de outro, o “Patriarca da Independência”, José Bonifácio, que, nomeado ministro do Reino e dos Estrangeiros por D. Pedro no início de 1822, foi o primeiro chefe do governo brasileiro. Enquanto Lisboa defendia a preeminência dos interesses agroexportadores e a integração subordinada em uma economia mundial onde os ingleses tinham a hegemonia, José Bonifácio defendia o fim da escravidão, a divisão das terras do latifúndio, o apoio às fábricas nacionais e à produção de alimentos pela agricultura, a instrução do povo e a afirmação nacional, soberana, perante todas as potências estrangeiras.

Quando os interesses das elites dominantes juntaram-se aos dos ingleses – expressos nos tratados comerciais de 1810, que garantiam acesso privilegiado das mercadorias britânicas ao mercado brasileiro – José Bonifácio foi afastado do governo, abrindo caminho para que, após a Independência, a arcaica estrutura social colonial, escravista e latifundiária, fosse mantida.

Durante todo o Império a política econômica liberal e antiindustrialista foi hegemônica, embora marcada por um pequeno interregno na década de 1840. Os tratados comerciais que favoreciam os ingleses vigoraram até 1844, quando foram substituídos por uma política alfandegária que atendia aos interesses fiscais e criava algumas condições de proteção à indústria. Foi sob a proteção da tarifa Alves Branco, de 1844, que ocorreu o primeiro surto de industrialização do país, época em que Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, que já era um grande empresário, construiu o estaleiro de Porto de Areia, um dos maiores do mundo, cuja história é emblemática de contradições que ainda hoje não estão resolvidas.

Quando a República brasileira nasceu, em 15 de novembro de 1889, ela abriu um período de disputas intensas entre setores urbanos (classe média e parte da burguesia) radicalizados, e a coalizão de latifundiários, grandes comerciantes que controlavam o comércio externo e os representantes dos bancos e empresas estrangeiras (na época, principalmente ingleses) de exportação e importação, que dominavam a economia e a política brasileira desde os tempos do império. O choque cresceu durante os dois primeiros governos republicanos, dirigido pelos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, quando as iniciativas do novo regime ameaçavam os interesses colonialistas ao apontar para a construção de uma nação autônoma.

O apoio que os industrialistas haviam conseguido durante o governo de Floriano Peixoto foi abandonado, e a volta atrás promovida por Prudente de Moraes e Campos Sales, seu sucessor, provocou fortes reações. Os antepassados dos atuais neoliberais, que eram então chamados de livre-cambistas, passaram a dominar o governo e implantaram uma política econômica semelhante ao receituário que as elites pregam hoje. Rodrigues Alves, grande fazendeiro de café e ministro da Fazenda de Prudente de Moraes, dizia que a indústria prejudicava a agricultura ao atrair “a mão-de-obra e os capitais necessários à lavoura". A elite latifundiária e o capital comercial que controlava o comércio externo do país mantiveram a economia subordinada a esse princípio, mesmo depois do fim do Império.

Revolução de 1930

As mudanças ocorridas depois de 1930 significaram um aprofundamento no desenvolvimento capitalista brasileiro. O Estado assumiu um papel decisivo na promoção do desenvolvimento, e as políticas econômica, cambial, industrial e agrícola voltavam-se agora ao atendimento dos interesses desse desenvolvimento. Mas a ruptura com o passado não foi completa, pois as velhas oligarquias agromercantis foram derrotadas, mas não eliminadas.

Depois de 1930 e, principalmente, sob o Estado Novo de 1937, Getúlio Vargas rompeu claramente com os princípios liberais; o velho modelo agro-exportador foi posto em segundo plano e as relações entre a indústria e o governo se tornaram cordiais. Vargas adotou medidas de forte impacto econômico e social, promovendo a intervenção do Estado para estimular o desenvolvimento industrial.

No Estado Novo foram criados organismos técnicos de assessoria nos quais o governo e empresários discutiam e formulavam as estratégias econômicas. Os industriais participaram de forma intensa deles, liderados por aquele que, na época, se destacou como seu maior líder: o paulista Roberto Simonsen, que propunha a “taxação dos produtos estrangeiros que tivessem similar nacional e a liberação de matérias primas e equipamentos necessários à expansão das indústrias locais”, diz a historiadora Eli Diniz. Com a II Guerra Mundial, a produção nacional cresceu e se diversificou, sob a coordenação da Comissão de Mobilização Econômica. Um de seus marcos principais foi a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda.

Embora temporariamente em segundo plano, os defensores do velho modelo livre cambista, agroexportador (hoje chamado neoliberal) não deixaram de existir. Os interesses antiindustrialistas ainda tinham força e, em 1943, o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda debateu a garantia do mercado interno e de preços para as indústrias brasileiras, que recebeu parecer desfavorável do conselheiro Eugênio Gudin, paladino dos agraristas conservadores, livre-cambistas e antiindustrialistas, sob o argumento de que ela era “lesiva aos interesses dos consumidores”. Em 1944, o debate entre os defensores da industrialização (como Roberto Simonsen) e seus adversários (como Eugênio Gudin), no Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, mostrou que o conflito entre os dois modelos poderia eclodir assim que houvesse condições. Naquele ano, em uma reunião daquele organismo, o ministro Alexandre Marcondes Filho defendeu a “evolução do país (…) de um Estado agrícola, de tipo semicolonial, para uma nação que tende a assentar a sua estrutura econômica sobre a indústria”. Tese rejeitada por Eugênio Gudin, que preconizava “uma política de austeridade econômica, considerando o crescimento dos meios de pagamento, a alta dos preços e a inflação os principais problemas a serem enfrentados por uma reformulação da política monetária”.

Ele queria a adoção dos princípios estabelecidos em Bretton Woods (onde foi criado o Fundo Monetário Internacional): liberdade de entrada e saída no país para o capital estrangeiro, igualdade de tratamento entre o capital estrangeiro e o nacional, abolição de qualquer restrição à remessa de lucros. Gudin advogava, diz Eli Diniz, “um tipo de industrialização subordinada aos interesses do setor externo da economia. De acordo com seu ponto de vista, a tarefa que se impunha ao governo, naquele momento, era o revigoramento do setor agroexportador e a preservação de sua preponderância na economia do país”. O governo, segundo Diniz, precisava diminuir o volume de obras e investimentos e restringir o crédito. A disputa entre dois modelos cresceu desde o final do Estado Novo, em 1945, demarcando os campos que se enfrentariam no cenário político brasileiro nas décadas seguintes: o nacional-desenvolvimentista, liderado por Getúlio Vargas, e o campo pró-americano e conservador (hoje chamado de neoliberal) liderado pela União Democrática Nacional e pelos antepassados políticos do PFL e do PSDB. A deposição de Vargas, em 1945, e a eleição do marechal Eurico Gaspar Dutra representaram um golpe na busca de um desenvolvimento autônomo. O governo Dutra foi, em todos os sentidos, uma antecipação do atual programa neoliberal. As importações foram praticamente liberadas, o apoio oficial ao desenvolvimento industrial foi nulo e o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos deram o tom das políticas interna e externa. As reservas que o Brasil havia acumulado duramente durante a II Grande Guerra – superiores a 600 milhões de dólares –, foram gastas de forma irresponsável, com a importação de bens de consumo, como geladeiras, automóveis e outras mercadorias consumidas pela população de alta renda.

Década de 1950

O campo nacional-desenvolvimentista, que parecia derrotado sob o governo Dutra, reafirmou-se em 1950, com a eleição de Vargas para um segundo mandato presidencial. “A minha atuação obstinada” – ele havia assegurado durante a campanha eleitoral – “foi transformar em nação industrial uma nação paralisada pela monocultura extensiva e pela exploração primária das matérias-primas". Vargas atraiu para seu governo os setores nacionalistas do Exército, interessados em uma política econômica que desse autonomia à defesa nacional e que, portanto, apoiavam seu nacional-desenvolvimentismo. No governo, Vargas adotou várias medidas democratizantes e de defesa da economia nacional, como o fim da exigência de atestados ideológicos em eleições sindicais e a lei antitruste (que havia sido abolida pelos golpistas de 1945).

Vargas voltou à Presidência com a idéia de retomar o impulso perdido em 1945, mas em condições internas e externas mais difíceis. As reservas externas haviam sido consumidas; a reação interna fora fortalecida sob Dutra, que manietou os sindicatos, perseguiu os comunistas e impediu, diligentemente, o reaparecimento de qualquer forma de organização popular. Externamente, o imperialismo, refeito do impacto da guerra, se fortalecia e a guerra fria estava no auge.

Seu governo enfrentou forte oposição que explorava inclusive as limitações do nacional-desenvolvimentismo ao tentar conciliar o programa nacionalista com participação do capital estrangeiro.

Foi naqueles anos que a disputa entre os modelos de desenvolvimento para o país assumiu sua feição moderna, e o choque entre o imperialismo e o nacional-desenvolvimentismo se aprofundou. Embora moderado, o nacionalismo de Vargas assustava as elites e o capital estrangeiro, que tentaram, num primeiro movimento, impedir sua posse. A “oposição conservadora”, diz Maria Victória M. Benevides, “liderada pela UDN, alimentava suas criticas à política econômica do governo pela aversão às propostas de política social e salarial anunciadas por Getúlio (…) e ao avanço do nacionalismo, em termos de intervenção estatal e controle do capital estrangeiro. Estava em jogo, portanto, a defesa de um modelo ‘neoliberal’, no qual predominavam definições conservadoras sobre a questão operária e privatistas sobre a questão da fórmula para o desenvolvimento”.

Mesmo assim, o governo Vargas criou alguns organismos que, no futuro, teriam enorme influência na industrialização do país. Além de lançar as bases para o planejamento da economia, ele fundou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), em 1952; criou a primeira comissão governamental para fomentar a indústria automobilística (em 1952); criou a Petrobras (em 1953) etc.

O clímax da reação conservadora contra Vargas foi a crise de agosto de 1954, que terminou com o suicídio do presidente, na madrugada de 24 de agosto. Mas o governo dos golpistas – dirigido por João Café Filho e com expoentes do entreguismo, como Eugenio Gudin, Otávio Gouveia de Bulhões e Otávio Marcondes Ferraz, aliados ao capital estrangeiro e do grande capital financeiro brasileiro –, não teve forças para impor integralmente seu programa conservador e neoliberal. Não conseguiu fazer sua reforma cambial nem acabar com o monopólio estatal do petróleo ou cancelar a eleição presidencial marcada para 3 de outubro de 1955. Mas revogou as restrições às remessas de lucros ao exterior pelas multinacionais. O nacionalismo ambíguo e moderado de Vargas foi abandonado e, no ministério da Fazenda, Eugênio Gudin dirigiu a economia brasileira no rumo da integração subordinada na economia mundial e do favorecimento do capital estrangeiro. Para o jornal norte-americano The New York Times, era “o homem certo, no lugar certo, no tempo certo”. Gudin criou a malsinada Instrução 113, da Sumoc (o Banco Central de então) que, segundo Caio Prado Jr., “dava aos investidores estrangeiros o direito de trazerem seus equipamentos sem nenhuma despesa cambial, enquanto os industriais nacionais eram obrigados a adquirir previamente, com pagamento à vista, as licenças de importação exigidas para trazerem do exterior os equipamentos de que necessitassem”.

Como o impulso pela industrialização era inelutável, os conservadores dos quais Gudin era porta-voz preferiam que fosse feita através do capital estrangeiro. Esse o espírito da Instrução 113: a industrialização com capital estrangeiro não levaria à alteração profunda nas relações sociais, não ameaçava a arcaica estrutura social e era uma opção de financiamento do desenvolvimento que não desviaria capitais da agricultura. A instrução 113 foi assim o certificado de nascimento do modelo associado-dependente, fortemente impulsionado pelo Plano de Metas de Juscelino Kubitschek e aprofundado pelos governos militares após 1964.

O governo Café Filho durou poucos meses e foi substituído pelo do presidente eleito em 1955, Juscelino Kubitschek. Fora do governo, Gudin continuou sua pregação antiindustrialista; em 1956 (e esta é apenas uma de suas inúmeras manifestações semelhantes) dizia que “o erro do nosso processo de desenvolvimento tem justamente consistido em promover a industrialização”.

Recebendo a Instrução 113 como herança, Juscelino imprimiu outro rumo à industrialização, cuja ênfase agora era a atração de capitais estrangeiros, principalmente para a indústria automobilística.

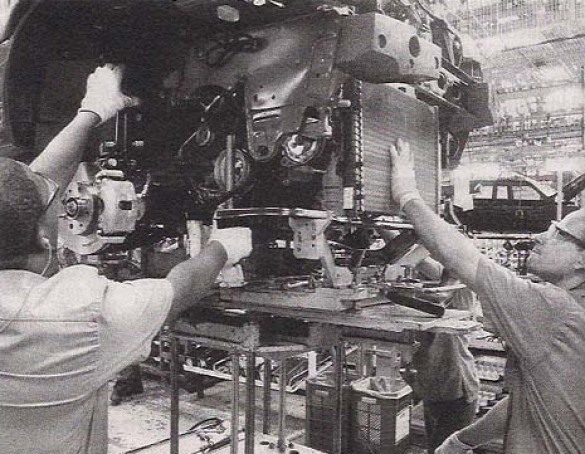

Assim, mais do que uma nova etapa na industrialização, o governo Juscelino Kubitschek representou uma reorientação de seu desenvolvimento. Algumas das mais poderosas multinacionais instalaram-se ou aprofundaram suas atividades no Brasil, beneficiadas pela Instrução 113. Entre elas, a Ford, a General Motors, a Volkswagen, a Krupp, a Mannesman etc que, rapidamente, se transformaram no pólo dinâmico da economia, estimulando todas as demais atividades produtivas. Estavam lançadas assim as bases do enorme desenvolvimento das décadas seguintes, baseado nas empresas estatais, empresas privadas nacionais e empresas estrangeiras.

Ao contrário do modelo anterior, cujo foco era a indústria de base, a ênfase agora era o setor de bens de consumo duráveis (como eletrodomésticos, automóveis etc). Era um projeto de desenvolvimento aceitável para as classes dominantes, principalmente as elites agrárias e o capital financeiro, solidamente representados no Congresso Nacional e que tinha a vantagem, para elas, de manter o movimento operário sob controle. O latifúndio continuava intocado, o capital financeiro aprofundava a ligação com o imperialismo, os industriais conseguiram bons negócios com as multinacionais instaladas no país, e os trabalhadores pareciam satisfeitos com as possibilidades de novos empregos abertos pelas novas indústrias. Esse modelo importou os fabricantes para substituir a importação dos produtos. Para a classe dominante brasileira foi um verdadeiro achado; a modernização conservadora unificou seus vários setores, deu-lhes um arremedo de projeto nacional, ligou-os aos interesses do imperialismo e, ao mesmo tempo, promoveu a modernização sem alterar a arcaica estrutura social.

A marcha triunfante do modelo associado dependente enfrentou ainda no governo de João Goulart (1961/4) uma breve e frágil tentativa de restauração do nacional-desenvolvimentismo, marcada por uma pauta extensa de reformas vistas como necessárias para a modernização do país. Entre elas, destacava-se a reforma agrária, num conjunto que incluía a renegociação da dívida externa, o controle da remessa de lucros das empresas estrangeiras e a regulamentação do ingresso do capital estrangeiro no país, as reformas urbana, administrativa, bancária, da previdência social, da educação, a regulamentação do direito de greve, a nacionalização das concessionárias de serviços públicos etc.

Ditadura militar

Mas Jango foi deposto pelo golpe militar de 1964, e a tentativa nacional-desenvolvimentista jamais chegou a ser implementada, tendo sido derrotada pelas armas.

Os militares de 1964 aprofundaram o modelo que herdaram de Juscelino Kubitscheck; eles eram por sua vez os herdeiros e continuadores dos golpistas de 1954 que levaram Getúlio ao suicídio e chegaram ao poder com a disposição de, desta vez, não deixá-lo escapar, como havia acontecido dez anos antes. Eles tentaram, no governo do primeiro general presidente, Castelo Branco, implantar a política econômica que não puderam aplicar sob o de Café Filho. Adotaram o Plano de Ação Econômica Governamental, gerido pela dupla Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos, herdeiros de Eugênio Gudin e das tradições liberais e livre-cambistas. Seu fundamento era: corte dos gastos públicos, aumento de impostos, restrição ao crédito e arrocho salarial. Adotaram também a Instrução 289, de 1965, que facilitava às empresas estrangeiras obter crédito no exterior e repassar os dólares obtidos ao governo brasileiro, trocando-os por cruzeiros. Na data do vencimento, o governo devolvia ao exterior a mesma quantidade de dólares e recebia da firma emprestadora a mesma quantidade de cruzeiros, significando um verdadeiro subsídio dado pelo governo às multinacionais. O PAEG facilitou, ainda, a compra de empresas brasileiras por multinacionais, levando à desnacionalização e à desorganização da economia nacional.

O governo militar tentou uma discreta reorientação em 1971, com o I PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) que, sem hostilizar as multinacionais, propunha-se a colocar o empresário brasileiro em situação de igualdade com as empresas estrangeiras em iniciativas onde a convivência de brasileiros e estrangeiros fosse possível, reservava alguns setores estratégicos da economia aos empresários brasileiros e procurava encaminhar as multinacionais para a criação e expansão das indústrias de base. Em 1974, o II PND, no começo do governo Geisel, reiterou a promessa de fortalecer a indústria nacional, ressaltando a necessidade de um equilíbrio entre as empresas estatais, as empresas nacionais e as empresas estrangeiras e propondo-se a reverter o modelo de desenvolvimento baseado na produção de bens de consumo duráveis (como automóveis e eletrodomésticos) para um desenvolvimento baseado no setor de bens de capital e insumos duráveis. Isto é, propunha-se a corrigir a debilidade fundamental do desenvolvimento industrial brasileiro, dando-lhe autonomia e maturidade, pois tornaria nossa economia independente da necessidade de importar máquinas e equipamentos para sua atualização tecnológica.

Naquele ano, porém, o “milagre econômico” de 1968 a 1973 já dava sinais de esgotamento. A crise econômica mundial, que estouraria nos anos 1980, germinava lentamente. Assim, aquele esforço de lançar a economia numa nova fase de desenvolvimento traduziu-se no pesadelo da dívida externa crescente. Vinculada a juros internacionais flutuantes, que começaram a crescer sem controle desde a chamada “crise do petróleo” de 1973-74, a dívida externa brasileira pulou rapidamente para o patamar de 100 bilhões de dólares. A crise eclodiu com força nos anos 1980, atingindo frontalmente a indústria brasileira.

Décadas de 1980 e 1990

O modelo de desenvolvimento que entrou em crise no final da ditadura militar – crise que se arrastou ao longo de toda a década de 1980, levando o Brasil à encruzilhada histórica apontada por João Amazonas em 1988 – foi o modelo associado dependente, baseado na instrução 113 de Eugênio Gudin, que se tornou realidade sob Juscelino Kubitscheck e foi aprofundado durante a ditadura militar.

Por isso Fernando Henrique Cardoso errou quando, ao despedir-se do Senado, em dezembro de 1994, às vésperas de tomar posse como presidente da República, garantiu que uma de suas missões seria colocar um ponto final à Era Vargas e a “seu modelo de desenvolvimento autárquico e ao seu Estado intervencionista”. Ele se referia erradamente ao nacional-desenvolvimentismo que, da mesma maneira como a flexão feita por Gudin e adotada por Kubitscheck e pelos militares, baseia-se na intervenção do Estado para fomentar o desenvolvimento. Com uma diferença: ao depender do financiamento externo e do capital estrangeiro, o modelo associado dependente foi fator de endividamento do Estado e de agravamento da dependência nacional, ao contrário do que previa a versão original, formulada desde a década de 1930 e que buscava a independência do país, o fortalecimento de sua economia e o bem-estar de seu povo.

A crise dos anos 1980 foi condicionada pela conjuntura mundial marcada pela inversão do fluxo de capitais determinada pelo aumento da taxa de juros nos EUA; até então, eram os países emergentes que permitiam as aplicações mais lucrativas do capital; depois do salto nas taxas de juros determinado pelo FED, o Banco Central norte-americano em 1979, os países em desenvolvimento perderam o poder de atração dos capitais que, agora, buscavam as melhores remunerações oferecidas pelos títulos do governo dos EUA. A conseqüência para países como México, Brasil e outras nações em desenvolvimento foi o esgotamento do financiamento externo, impedindo a rolagem da dívida e levando esses países à bancarrota. Paralelamente, no final daquela década, a crise do socialismo na Europa pareceu indicar a vitória final do capitalismo, a falência dos projetos coletivos e socialistas e a inviabilização do Estado como indutor do desenvolvimento. Não há vida, desenvolvimento ou riqueza fora do mercado: este tem sido o mantra entoado desde então.

Foi nessa conjuntura de derrota estratégica que, no Brasil, a eleição de Fernando Collor de Mello para a Presidência da República indicou a ultrapassagem, pela direita, da encruzilhada histórica que se erigiu ao final da ditadura militar. Foi o início da implantação do programa neoliberal, com sua aversão ao protagonismo do Estado como indutor do desenvolvimento. O chamado “Consenso de Washington” resumiu aquela saída conservadora para a crise, impondo a receita do FMI e do Banco Mundial para estabilizar e ajustar as economias dos países periféricos e adaptá-los à nova realidade do capitalismo mundial. A expressão foi criada 1990 pelo economista anglo-americano John Williamson, em um seminário promovido pelo governo norte-americano e designa uma estratégia de ajustamento econômico que prevê três passos a serem dados nessa ordem: 1) estabilização da economia (combate à inflação); 2) realização das reformas estruturais (privatizações, desregulamentação de mercados, liberalização financeira e comercial); e 3) retomada dos investimentos estrangeiros para alavancar o desenvolvimento.

O projeto neoliberal representa o futuro subordinado que o imperialismo e seus aliados internos, isto é, o grande capital brasileiro e multinacional, defendem para o Brasil. Seus eixos principais são a estabilização da moeda; privatizações; desregulamentação de mercados; liberalização financeira e comercial; desenvolvimento baseado nos investimentos estrangeiros. Projeto que, desde seus primeiros passos, enfrentou forte resistência dos interesses populares e empresariais que contrariou, dificuldades ilustradas pelo fim da aventura presidencial de Fernando Collor de Mello, o homem que colocou esse projeto à frente do governo. Sob Fernando Henrique Cardoso, as classes dominantes tradicionais as classes dominantes emergentes enriquecidas pelas privatizações e por grandes operações no mercado financeiro, o grande capital brasileiro e estrangeiro e seus aliados internos, costuram a grande aliança de proprietários que vai da FIESP aos coronéis “renovados” do Nordeste, e sua bandeira é a modernização conservadora e a atualização da velha inserção subordinada do Brasil no jogo das potências imperialistas.

Com a eleição de Lula, em 2002, o mesmo velho e renitente problema se recoloca: o problema da construção de um novo rumo de desenvolvimento, autônomo e soberano. A questão que está no centro do debate político dos últimos anos é o papel do Estado no desenvolvimento. Os programas de modernização conservadora apregoados pelas elites, e o projeto neoliberal é o principal deles, são marcados por uma lógica de classe transparente. Para a classe dominante, trata-se de manter o Estado e o governo subordinados ao grande capital, servindo a seus interesses. Para os setores populares, a força do governo deve ser usada para induzir o crescimento econômico, voltar a produção da indústria e da agricultura ao atendimento das necessidades de nosso povo. Estes são, fundamentalmente, os dois programas que se recolocam outra vez em uma sucessão presidencial em nosso país.

José Carlos Ruy é jornalista e editor de Princípios.

Bibliografia

AZEVEDO, Carlos e Zago Jr, Guerino. Do tear ao computador – as lutas pela industrialização do Brasil. São Paulo, Política Editora, 1989.

BANDEIRA, Moniz. O Governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil, 1961-1964. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1977.

BELLO, José Maria. História da República, 1889/1954. São Paulo, Cia Editora Nacional, 1976.

BENEVIDES, Maria Victória M. A UDN e o udenismo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1981.

BESOUCHET, Lídia. Mauá e seu tempo. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1978.

BORGES, Maria Angélica. Eugênio Gudin – capitalismo e neoliberalismo, São Paulo, EDUC, 1996.

CALDEIRA, Jorge. Mauá, empresário do Império. São Paulo, Cia das Letras, 1995.

CARONE, Edgard. A República Liberal – I: Instituições e classes sociais (1945-1964). São Paulo, Difel, 1985.

DEVEZA, Guilherme, “Política tributária no período imperial”. In Sérgio Buarque de Holanda e Pedro Moacyr Campos. História Geral da Civilização Brasileira, T. II. O Brasil Monárquico. 4o vol, São Paulo, Difel, 1971.

DINIZ, Eli. Empresário, Estado e Capitalismo no Brasil: 1930/1945. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978.

LIMA, Heitor Ferreira. História do Pensamento Econômico no Brasil. São Paulo, Cia Editora Nacional, 1976.

LUZ, Nícia Vilela. A luta pela Industrialização do Brasil. São Paulo, Alfa-Ômega, 1975.

MARANHÃO, Ricardo. O governo Juscelino Kubitschek. São Paulo, Brasiliense, 1984.

MARQUÊS do Lavradio (vice-rei do Brasil de 1769 a 1779). Relatório apresentado ao vice-rei Luís de Vasconcelos e Sousa, seu sucessor. In Visconde de Carnaxide, O Brasil na administração pombalina. São Paulo, Cia Editora Nacional, 1979.

PRADO Jr, Caio. História econômica do Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1971.

RUY, José Carlos. “A modernização conservadora de 64 e o projeto neoliberal”. In Princípios, no 33, maio/junho/julho de 1994.

SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Projetos para o Brasil (organização: Miriam Dolhnikoff). São Paulo, Cia das Letras, 1998.

SOUSA, Octávio Tarquínio de. História dos fundadores do Império do Brasil, vol. I, A vida de José Bonifácio. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora, 1960.

SOUSA, Irineu Evangelista de, Visconde de Mauá. Exposição aos credores de Mauá & Cia e ao Público (primeira edição: 1878). In Barão de Mauá – empresário e político. Roberto Bianchi e Ronaldo Bianchi (orgs), Bianchi Editores, São Paulo, 1987 (edição fac-similar).

EDIÇÃO 80, AGO/SET, 2005, PÁGINAS 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25