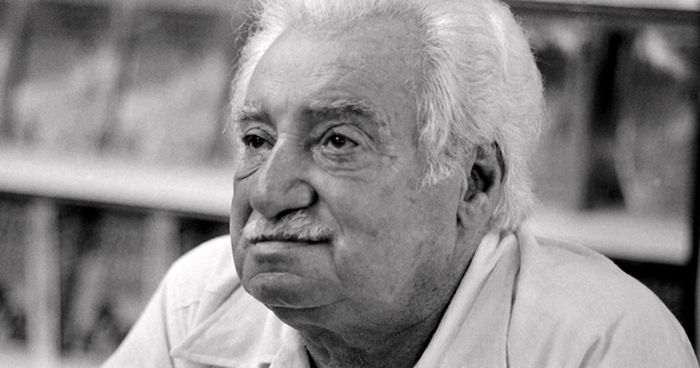

Por Graciliano Ramos

Há uma literatura antipática e insincera que só usa expressões corretas, só se ocupa de coisas agradáveis, não se molha em dias de inverno e por isso ignora que há pessoas que não podem comprar capas de borracha. Quando a chuva aparece, essa literatura fica em casa, bem aquecida, com as portas fechadas. E se é obrigada a sair, embrulha-se, enrola o pescoço e levanta os olhos, para não ver a lama nos sapatos. Acha que tudo está direito, que o Brasil é um mundo e que somos felizes. Está claro que ela não sabe em que consiste essa felicidade, mas contenta-se com afirmações e ufana-se do seu país. Foi ela que, em horas de amargura, receitou o sorriso como excelente remédio para a crise. Meteu a caneta nas mãos de poetas da Academia e compôs hinos patrióticos; brigou com os estrangeiros que disseram cobras e lagartos desta região abençoada; inspirou a estadistas discursos cheios de inflamações, e antigamente redigiu odes bastante ordinárias: tentou, na Revolução de 30, pagar a dívida externa com donativos de alfinetes para gravatas, botões, broches e moedas de prata. Essa literatura é exercida por cidadãos gordos, banqueiros, acionistas, comerciantes, proprietários, indivíduos que não acham que os outros tenham motivo para estar descontentes.

– Vai tudo muito bem – exclamam, como papagaio do naufrágio.

Ora, não é verdade que tudo vá assim tão bem. Umas coisas vão admiravelmente, porque há literatos com ordenados razoáveis; outras vão mal, porque os vagabundos que dormem nos bancos dos passeios não são literatos nem capitalistas. Nos algodoais e nos canaviais no Nordeste, nas plantações de cacau e de café, nas cidadezinhas decadentes do interior, nas fábricas, nas casas de cômodos, nos prostíbulos, há milhões de criaturas que andam aperreadas.

Os Srs. Jorge de Lima e Henrique Pongetti pensam de outra forma: o primeiro gosta de lama do sururu e da maleita; o segundo afirma que um agricultor se deita na rede, joga um punhado de sementes por cima da varanda e tem safra. Mas o Sr. Jorge de Lima nunca apanhou sururu e conhece remédio para a maleita, que é médico. E o Sr. Pongetti, se arrastasse a enxada no eito, de sol a sol, saberia que aquilo pesa e a terra é dura. Dizer que nossa gente não tem vontade de trabalhar é brincadeira. Apesar dos vermes, da sífilis, da cachaça, da seca e de outros males, ela trabalha desesperadamente e vive, comendo da banca podre, está claro.

É natural que a literatura nova que por aí andam construindo se ocupe com ela. Sempre vale mais que descrever os lares felizes, que não existem, ou contar histórias sem pé na nem cabeça, coisas bonitas, arrumadas em conformidade com as regras, como há tempo, quando um sujeito, sem nunca sair do Rio de Janeiro, imitava a algaravia de Lisboa e procurava assunto para obra de ficção do Egito e da Índia.

Os escritores atuais foram estudar o subúrbio, a fábrica, o engenho, a prisão da roça, o colégio do professor cambembe. Para isso resignaram-se a abandonar o asfalto e o café, viram de perto muita porcaria, tiveram a coragem de falar errado, como toda gente, sem dicionário, sem gramática, sem manual de retórica. Ouviram gritos, pragas, palavrões e meteram tudo nos livros que escreveram. Podiam ter mudado os gritos em suspiros, as pragas em orações. Podiam, mas acharam melhor pôr os pontos nos ii.

O Sr. Jorge Amado é um desses escritores inimigos da convenção e da metáfora, desabusados, observadores atentos. Conheceu, há alguns anos, um casarão de três andares na Ladeira do Pelourinho, Bahia, e resolveu apresentar-nos os hóspedes que lá encontrou – vagabundos, ladrões, meretrizes, operários, crianças viciadas, agitadores, seres que se injuriam em diversas línguas: árabes, judeus, italianos, espanhóis, pretos, retirantes do Ceará, etc. Até bichos. Essa fauna heterogênea não se mostra por atacado na obra do romancista baiano: forma uma cadeia que principia no violinista que percorreu a França, a Alemanha, outros países, e acaba no rato que dorme junto à esteira de um mendigo.

O que liga os anéis da cadeia não é o trabalho, como o título do livro. Suor, poderia fazer-nos supor: é a miséria, a miséria completa, nojenta, esmolambada, sem nenhuma espécie de amparo. Todos habitantes do prédio vivem na indigência ou aproximam-se dela. Sente-se, de fato, no livro o cheiro de suor, pois logo no começo surgem à porta alguns trabalhadores do cais do porto. Esses trabalhadores, porém, à exceção do preto Henrique, mexem-se pouco. Sentimos bem é um fedor de muitas coisas misturadas: lama, pus, cachaça, urina, roupa suja, sêmen – uma grande imundície apanhada com minudências excessivas.

O autor examinou de lápis na mão a casa de cômodos e muniu-se de anotações, tantas que reproduziu, com todos os erros, uma carta em que se agencia dinheiro para igreja, uma notícia de jornal, um recibo e um desses escritos extravagantes que as pessoas supersticiosas copiam, com receio de que lhes chegue desastre, e remetem a dez indivíduos das suas relações. Esse amor à verdade, às vezes prejudicial a um romancista, pois pode fazer-nos crer que lhe falta imaginação, dá a certas páginas de Suor um ar de reportagem.

A impressão esmorece logo: algumas linhas adiante vemos a cena admirável em que os personagens saem do papel, movem-se naturalmente, falam, sobretudo falam. O Sr. Jorge Amado arranjou diálogos excelentes. “Sim. Eu sou professor. E no meu cargo…” O caráter de um tipo esboçado em oito palavras.

O livro do Sr. Jorge Amado não é propriamente um romance, pelo menos romance como os que estamos habituados a ler. É uma série de pequenos quadros tendentes a mostrar o ódio que os ricos inspiram aos moradores da hospedaria. Essas criaturas passam rapidamente, mas vinte delas ficam gravadas na memória do leitor. Discutem, fuxicam, brigam, fazem confidências e dão “rendez-vous” no corrimão perigoso da escada. As expressões que atiram à classe média são ferozes. Uma prostituta fala de um coronel: “Sujo. Que monturo de homem.”

Tudo natural quando os pobres se manifestam em palavrões de gíria, quase sempre uma linguagem obscena em excesso, nada literária, está visto, mas que tem curso na Ladeira do Pelourinho e até em lugares de boa reputação. O autor falha, porém, nos pontos em que a revolta da sua gente deixa de ser instintiva e adota as fórmulas inculcadas pelos agitadores. As figuras de Álvaro Lima, do anarquista espanhol, do comunista judeu, não têm relevo, apesar de serem as mais trabalhadas. Quando elas aparecem, o livro torna-se quase campanudo, por causa das explicações, das definições, que dão aos três personagens um ar pedagógico e contrafeito. O preto Henrique, as moças do terceiro andar, o mendigo, os fregueses da bodega do Fernández, as meretrizes, exprimem-se ingenuamente. Chega um desses homens, traduz a fala em linguagem política, de cartaz – e sentimos um pouco mais ou menos o que experimentamos quando vemos letras explicativas por baixo de desenhos traçados a carvão nas paredes. Não nos parece que o autor, revolucionário, precisasse fazer mais que exibir a miséria e o descontentamento dos hóspedes do casarão. A obra não seria menos boa por isso.

O Sr. Jorge Amado tem dito várias vezes que o romance moderno vai suprimir o personagem, matar o indivíduo. O que interessa é o grupo – uma classe inteira, um colégio, uma fábrica, um engenho de açúcar. Se isso fosse verdade, os romancistas ficariam em grande atrapalhação. Toda análise introspectiva desapareceria. A obra ganharia em superfície, perderia em profundidade.

Ora, em Suor há personagens, personagens pouco numerosos. Não percebemos ali o movimento das massas. Na casa do Pelourinho vivem seiscentos moradores, mas apenas travamos relações com alguns deles. Dão-se a conhecer em palestras animadas e os casos íntimos tomam grande importância. Às vezes as pessoas aparecem isoladas, uma tocando violino e chorando glórias perdidas, outra pensando em uma aldeia da Polônia. O sapateiro espanhol apresenta-se conversando com um gato, o homem dos braços cortados é amigo de uma cobra, o mendigo Cabaça entende-se com um rato. Sinal de misantropia. Em uma passagem, garotos, soldados, estudantes, martirizam Ricardo Bitencourt Viana, ótimo sujeito, que auxilia as viúvas e oferece bonecas às crianças. Depois de gritos, protestos, ameaças inúteis com o guarda-chuva quebrado, o homem fecha-se no quarto e vai arrumar ninharias na mala, só, feliz, esquecido da cambada que o atormentava. O autor sente necessidade de meter em casa os seus personagens: não se dão bem na rua. O que mais ressalta no livro são os caracteres individuais. Certas figuras estão admiravelmente lançadas, mas, quando entram na multidão, tornam-se inexpressivas. O que sentimos é a vida de cada um; desgraças miúdas, vícios, doenças, manias.

O Sr. Jorge Amado embirra com os heróis. Acha, por isso, que, em Suor o personagem principal é o prédio. História. Não é muito difícil emprestar qualidade humanas a um gato, a uma cobra, a um rato. Já houve quem humanizasse até formigas. Com o imóvel a coisa é diferente. Dizer que ele “vive da vida dos que nele habitam” é jogo de palavras. Em Suor há personagens de carne e osso muito mais importante que os outros: é Jorge Amado, que morou na Ladeira do Pelourinho, 68 e lá conheceu Maria Cabassu e todos aqueles seres estragados que lhe forneceram material para um excelente romance.

17 fevereiro de 1935.

Linhas Tortas – Graciliano Ramos

Editora Record, 8ª ed. 1980