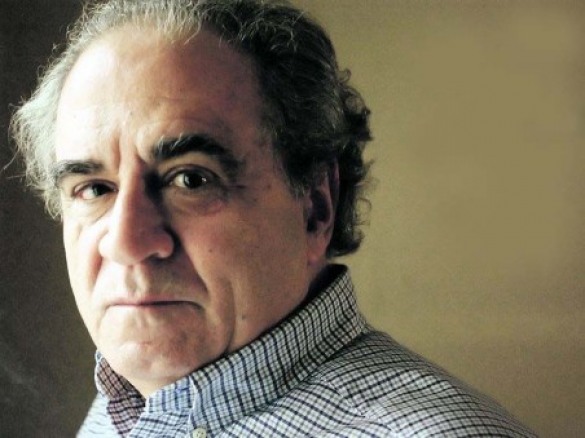

Em 2011 o Brasil perdeu um grande amigo, e a ciência política latino-americana, um dos seus mais originais pensadores: Guillermo Alberto O’Donnell. Trata-se de um humanista que sempre esteve à frente de seu tempo, abrindo sendas, revelando novos caminhos, antecipando fatos e contribuindo não só para a compreensão de nosso processo histórico, como também fornecendo instrumentos de intervenção. Nele, como em muitos poucos de seus contemporâneos, a teoria era a práxis da filosofia, porque a análise do mundo é apenas o primeiro passo para sua mudança.

O’Donnell, portenho suave, amigo dedicado, professor atento, faleceu no final do ano passado, de volta à sua Argentina e à sua Buenos Aires, para repousar definitivamente no campo da Ricoleta. Seu cérebro – logo ele! – parou no dia 29 de novembro, consumido por um câncer devastador. Deixa-nos uma obra vasta e profunda e discípulos e seguidores mundo afora, particularmente na América Latina e nos EUA, onde estudou, lecionou e pesquisou por largos anos.

Não é possível pensar o processo político latino-americano recente, as características de nossos Estados, o papel dos movimentos sociais e das oligarquias, os tradicionais pactos de classe que asseguram o atraso mesmo quando intentam modernizar o Estado, sem fazer consulta e referência aos seus textos. Não é possível pensar em democracia real, aquela democracia que vai além das liberdades formais para assegurar a participação igualitária da cidadania, sem citar suas reflexões.

O convívio de O’Donnell com o Brasil foi sempre muito estreito, havendo ele inclusive trabalhado por alguns anos como professor visitante do Iuperj (Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro), onde o conheci, como seu aluno na disciplina que ditava sobre autoritarismo na America Latina. É, aliás, dessa época, seu estudo seminal sobre o estado burocrático autoritário com o qual grafou as ditaduras militares, de triste memória, que naquele então infestavam nosso continente. Já ali O’Donnell nos advertia para as características da nossa ordem político-econômica, cujas raízes eram mais profundas que a ordem militar, e, vendo antes de nós o desmoronamento das ditaduras, nos convocava a pensar o pós-autoritarismo.

Cientista, jamais abdicou da paixão pela democracia e jamais sopesou sua indignação diante da tragédia social que o autoritarismo construía, com seus homens fardados, mas igualmente com uma estrutura burocrática que asfixiava o Estado, suprimindo a democracia e aprisionando a cidadania, sem vez, sem voz, sem voto, sem hora, sem esperança.

Sua análise crítica – e penso haver indicado sua originalidade – superava, marxianamente, os limites do diagnóstico para indicar caminhos alternativos, prever e antecipar soluções para as fases seguintes do processo histórico. Porque apostou sempre no processo histórico, apostou sempre na mudança e na capacidade de intervenção humana.

Jamais considerou como ponto de chegada do processo democrático a queda/derrubada das inumeráveis ditaduras que infestavam a América do Sul, principalmente quando muitas dessas transições se haviam operado como verdadeiras transações entre as cúpulas militares e as elites financeiras e políticas.

De que nossa história é exemplo paradigmático.

Vencidas as ditaduras, era chegado o momento de discutir a democracia que precisávamos construir. O’Donnell advertia para os riscos que ameaçavam o sistema representativo recém recuperado e para os limites da democracia em si, democracia que, entre nós, mesmo nos seus melhores momentos, sempre soube distinguir, para melhor geri-los em função dos interesses da classe dominante, os direitos dos donos do poder e a ausência de direitos dos ‘outros’, pois no lado de baixo do Equador o iluminismo era uma jóia privativa dos habitantes da casa-grande.

Antes que todos falássemos na crise da democracia representativa – um moloch suicida porque se autoconsome – O’Donnell já apontava para os riscos de sua destruição. Como se estivesse falando do Brasil de hoje, denunciava o crescente isolamento dos atores políticos afastando o cidadão da cena política, porque o homem comum sente que nada do que ocorre na política lhe diz respeito, nada tem a ver com seus sonhos, suas esperanças e suas necessidades. A chamada ‘classe’ política age como o cão neurotizado que procura morder a própria cauda: fechada em si, sem capacidade de olhar para além de seu círculo de giz caucasiano, sem avançar sobre os limites de sua própria sobrevivência, e ver a sociedade, contemplar a nação e lidar com seus problemas. Diante da crise, repete a avestruz da anedota e se encurrala na visão do curto prazo, com foco nas coisas miúdas, sem capacidade de inventar, criar, construir, inovar.

O’Donnell nos adverte para aqueles processos de destruição silenciosa da democracia, sem golpes de Estado, sem terremotos, sem sobressaltos, sem que as pessoas sequer se dêem conta das transformações que as estão afetando, pois trata-se de um processo intestino: o trabalho do caruncho do autoritarismo é imperceptível aos ouvidos e aos olhos dos desatentos e quando o edifício democrático mais aparenta resistência é quando rui por terra.

No Brasil de hoje, quando são amplas as franquias democráticas e são visíveis nossos primeiros passos no sentido de uma ainda longínqua democracia social, mais avança o poder do capital financeiro sobre a política, da qual se afastam, ou são afastados, esvaziados, os movimentos sociais, a começar pelo movimento sindical, sem poder ou vontade de pressão, e os partidos se descaracterizam ao renunciarem aos projetos políticos ideológicos de origem. Quando direita e esquerda se confundem e a oposição de esquerda se faz pela direita, a política está em seu leito de morte, e quando ela desaparece a única alternativa registrada pela História é o autoritarismo, em quaisquer de suas formas. Nesse Brasil de hoje, construído com tanta dificuldade após 21 anos de ditadura, desapareceu o debate político, e a radicalização da democracia rumo ao socialismo transformou-se num arcaísmo. Impera o pensamento único veiculado por uma imprensa monopolizada ideologicamente, a Universidade não é mais um centro de debates ou de formulação, e o movimento estudantil despojou-se da contestação. A esquerda renuncia mesmo às reformas e os revolucionários de ontem se empenham na sustentação do statu quo, enquanto a social-democracia, em crise, procura, pensando em assim salvar-se do fim anunciado, tomar o lugar de uma direita envergonhada, a carpir sua hipocrisia moralista nos beirais das delegacias de polícia.

Passados 48 anos do golpe de 1º de abril de 1964, é tempo de se adotar duas providências fundamentais e indispensáveis para a consolidação do processo democrático, a saber, o acesso às informações sempre negadas (e cuja ocultação é uma das razões às restrições à Comissão da Verdade), e a necessária renovação do pensamento das Forças Armadas, sobre seu papel na ditadura que patrocinou, e no país democrático que lhe cumpre sustentar.

Mas o encontro do niilismo pequeno-burguês com a esquerda cansada diz que a hora e a vez é o dia de hoje. A insistência na conciliação diante do passado congela a discussão do futuro. Impede, por exemplo, que se pense em transformações estruturais, profundas, aquelas que alteram a correlação de forças e lançam as bases do futuro. O mundo construído pela hegemonia do pensamento de direita nos tempos da vitória eleitoral da esquerda (e um de seus sinais é a desmoralização da política) não admite sonhos e na sua ausência o amanhã pode ser a volta ao passado.

___________

Fonte: CartaCapital