Os relatos mais contundentes vieram de colegas de militância e combate, ou de parentes que não se cansam de cobrar o governo pelo destino de seus familiares. Mas participaram também militantes jovens do PCdoB, parlamentares e dirigentes do partido, assim como membros da Fundação Maurício Grabois.

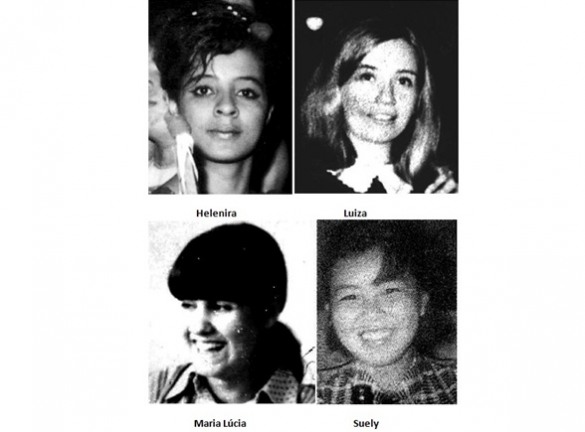

Mulheres comuns em suas preocupações com a família e na desconfiança com que foram recebidas entre os homens combatentes que enfrentavam a ditadura militar brasileira. Mulheres extraordinárias em seus ideais utópicos e vontade ferrenha de derrotar o regime militar,abnegando-se, superando o ambiente masculino dos combates na floresta e mostrando seu valor como guerrilheiras. Eram assim a bela e envolvente Helenira, a afetuosa Maria Lúcia, a pequena e decidida Suely ou a interiorana Luíza. Mulheres que, se vivas, certamente ocupariam papel de liderança na nossa sociedade, pelas qualidades que revelaram na sua luta.

Assim eram Helenira Rezende de Souza Nazareth, Luiza Augusta Garlippe, Maria Lucia Petit da Silva e Sueli Yomiko Kanayama. As informações são poucas e frequentemente negadas pelos agentes de seu desaparecimento, mas aqueles que as conheceram são incansáveis em insistir na sua memória. O PcdoB, seus dirigentes e militantes também contribuem para exigir e registrar essa parte da história.

O deputado estadual Adriano Diogo (PT), coordenador da comissão, enfatizou esse protagonismo das famílias, ao lembrar que a Comissão da Verdade nacional, que precedeu as comissões estaduais, só foi possível após movimento dos familiares de mortos e desaparecidos políticos junto à Corte Interamericana de Direitos Políticos da Organização dos Estados Americanos (OEA). “O Estado brasileiro não queria instalar a Comissão da Verdade, mas, devido a sua condenação junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, teve de fazê-lo.”

Luta vitoriosa

O deputado Alcides Amazonas e o ex-deputado Jamil Murad, ambos do PCdoB, compareceram, assim como as militantes da União da Juventude Socialista, que deram o tom combativo à audiência, com palavras de ordem que resgatavam o papel das guerrilheiras no processo de consolidação da democracia dos dias atuais. “A presença de gerações futuras é um sinal de que a luta dos nossos companheiros do Araguaia seguirá adiante. A presença delas é o reconhecimento da história do nosso país”, disse o vereador Orlando Silva, em referência às militantes da União da Juventude Socialista.

Para Jamil Murad, as mulheres do Araguaia não são apenas heroínas do PCdoB, mas do povo brasileiro. “Elas eram jovens inteligentes que doaram a sua vida em busca da democracia. Não adiantou eliminar a vida delas e a vida dos outros guerrilheiros, porque nós obtivemos a vitória”, disse Jamil, presidente do PCdoB municipal, lembrando que o maior símbolo dessa vitória é a presidenta guerrilheira que comanda o país, Dilma Rousseff, presa e torturada naquele período.

Segundo Jamil, esses exemplos demonstram que o povo brasileiro jamais vai se dobrar à tirania, à opressão e à ditadura e sempre vai buscar o caminho da solidariedade e em busca de uma sociedade melhor. “As conquistas históricas fazem parte da luta do Araguaia e de outros embates que o povo brasileiro travou”, falou.

A deputada Leci Brandão que na época da ditadura compunha letras de músicas com palavras de ordem a favor do povo pobre, das mulheres e dos negros, lembra que suas músicas chegaram a ser censuradas. “Dá para entender porque eu resolvi me filiar ao PCdoB, porque eu sempre participei como cidadã dos palanques de esquerda, em campanhas como a das Diretas, nas lutas das mulheres e dos negros”.

O deputado Alcides Amazonas reforçou a homenagem e a importância do processo de investigação. “Resgatar a nossa história é aprofundar as lutas pelas mudanças que estão ocorrendo no Brasil”, reafirmou. Para ele, as transformações não estarão completas se esse capítulo sombrio da ditadura militar não estiver escrito com todas as palavras necessárias.

Crueldade machista

Maria Amélia de Almeida Teles, a Amelinha, relatou o protagonismo exercido pelas mulheres seja em protestos e manifestações, na organização da luta contra a ditadura ou ainda na luta armada. Amelinha também foi presa pela repressão e contou com as palavras da lembrança nítida de sua experiência as violências atrozes que a que as mulheres eram submetidas naquele regime político.

Amelinha relatou barbaridades cometidas pelo aparelho de estado contra as mulheres e contra seus filhos, muitos deles nascidos clandestinamente nas prisões. “Essas mulheres viram suas crianças ameaçadas, expostas às sessões de tortura, ou mesmo torturadas. Elas sofreram abortos dolorosos”, relatou Amelinha, revelando o sadismo que nenhuma política de segurança nacional será capaz de justificar.

O suicídio recente de Carlos Alexandre Azevedo, conhecido por ter sido torturado com um ano e oito meses de idade, ainda no colo da mãe, em 1974, confirma o absurdo narrado por Amelinha. Um relato a que a plateia da audiência só consegue reagir prendendo a respiração e silenciando demoradamente, tentando apreender algo que não se consegue conceber nem nos piores pesadelos. Foi difícil atentar para os relatos posteriores, diante da sensação de estar ouvindo e vendo tudo em câmera lenta, enquanto os relatos eram feitos.

Sobreviver ao silêncio

Crimeia Alice Schmidt de Almeida é sobrevivente dos combates em que suas camaradas foram assassinadas. O combate começou em 12/4/1972, com três campanhas, mas ela fazia parte do destacamento A. “Nessa época, os militares não conseguiram chegar ao destacamento A nem ao B, só ao C. Eles sequestraram as pessoas, pois nenhum caso foi comunicado em juízo, nenhum guerrilheiro foi processado. Mesmo nós, os sobreviventes, quando soltos, ficamos em liberdade vigiada”. As primeiras guerrilheiras assassinadas eram do destacamento C.

“Fui presa, grávida de 7 meses, e meu companheiro André Grabois permanece desaparecido. Na segunda campanha, meu destacamento perdeu Helenira e fiquei sabendo de sua morte quando eu estava presa”, relata Crimeia. Ela menciona as entrevistas de militares como o coronel Sebastião Curió Rodrigues de Moura, que menciona a execução de 41 guerrilheiros. Camponeses disseram que nos anos de 1975 e 1976 houve uma operação limpeza, o que dificulta a busca por ossadas. “Isso realmente existiu, porque nós encontramos uma dessas sepulturas que tinha restos de ossos, mas não tinha ossos longos. Não tinha fêmur, não tinha crânio, e tinha projéteis de arma militar”, completou.

Como forma de facilitar a busca pelos restos mortais, Criméia pediu à comissão nacional a formalização de um pedido para que arquivos das Forças Armadas sejam abertos. Segundo ela, documentos da Agência Central (ACE) do Serviço Nacional de Informações (SNI), encontrados nas buscas feitas no GTA, trazem uma relação de pessoas que participaram da Guerrilha do Araguaia. Esses papéis, segundo ela, servem de esperança para que se descubra o verdadeiro paradeiro dos guerrilheiros mortos pela ditadura.

Segundo ela, a Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos teve acesso a parte de documentos da Agência Central (ACE) do Serviço Nacional de Informações (SNI). Ela solicita à Comissão da Verdade que localize esses documentos pois eles podem esclarecer mais detalhes sobre os desaparecidos do Araguaia.

Amélia Teles afirmou que “a ditadura fez de tudo para apagar o episódio do Araguaia”. Na opinião dela, é preciso inserir esse movimento de resistência na história do Brasil. “Houve uma adesão enorme de camponeses e o próprio Curió ressalta isso, porque ele disse que teve muito trabalho para debelar a guerrilha. Fala-se num contingente de 20 mil militares armados envolvidos na busca de militantes.

“Quando eles pegaram Maria Lúcia Petit, ela carregava apenas um revólver 38 com 6 balas e uma escova de dentes com cabo quebrado. E eles a chamam de terrorista”, destacou Amélia, lembrando que muitos guerrilheiros foram obrigados a cavar suas próprias covas para serem enterrados.

Outra lembrança sinistra desse período é a menção que Amélia faz à reportagem da Folha de S. Paulo, que registrou sete crianças nascidas naquele período, filhos de guerrilheiros e adotadas por pessoas da região. “Essas crianças não sabem sua história real. O Estado brasileiro lhes deve essa explicação”, disse. Tragédia semelhante ocorreu na Argentina, onde filhos de desaparecidos foram adotados por militares, e hoje, estão atrás de sua história original.

Beleza e força

Helenira, a Preta, estaca no destacamento C, o primeiro a ser atacado pelas Forças Armadas na região do Bico do Papagaio, às margens do rio Araguaia, quando morreu combatendo a ditadura. Quem lembra da militância de Helenira Resende de Souza Nazareth, desde o Centro Acadêmico de Letras (CAEL) da USP, ou da vice-presidência da União Nacional dos Estudantes (UNE), foi Criméia.

Criméia participou da Guerrilha do Araguaia e, em 1972, foi torturada, mesmo grávida de sete meses. Ela participou das recentes buscas do Grupo de Trabalho Araguaia (GTA) para localizar restos mortais de desaparecidos da guerrilha, nas cidades de Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA).

Ela lembrou o impacto que a guerrilheira desaparecida causava na militância de esquerda da universidade, ao ponto de ser escolhida para representar as lutas do Centro Acadêmico com sua figura pública. “A primeira impressão que tive da Helenira foi: meu Deus, que mulher mais bonita! E a segunda foi a seguinte: que mulher inteligente!”. Crimeia lembrou dos traços da personalidade da combatente. “Ela era muito decidida, brincalhona, bonita e exigente. Ela tinha muita consciência da discriminação que sofria por ser mulher e negra. Ela tinha muito orgulho disso”, relembrou. Helenira que chegou a usar o codinome Fátima, era conhecida na universidade como “Preta”.

Protagonista e firme, Helenira formou gerações de militantes na universidade. Antes de partir para o Araguaia, encontrou a irmã Helenalda Resende no dia do seu casamento. “Ela estava escondida perto da porta e foi lá me ver, me deu um abraço e foi embora”, recordou-se Helenalda, que até hoje luta para que os documentos que retratam a morte da irmã tornem-se públicos, assim como onde está a sua ossada.

Helenalda falou sobre a busca da família por notícias da irmã. “Minhas irmãs Helenice e Heleneide chegaram a ir para o DOI-Codi prestar depoimentos e procuramos amigos para tirá-las de lá. Helenice não gostava de falar do assunto e Heleneide me acompanhava ao Comitê Brasileiro pela Anistia. Estive em Xambioá, passei pelo local onde uma pessoa disse ter visto Helenira ser enterrada. Mas essa testemunha não compareceu ao local no dia das buscas.”

Everaldo Gonçalvez, outro colega de universidade ressaltou as qualidades da guerrilheira como “uma pessoa sempre muito vibrante e de decisão quando falava”. Everaldo afirmou que Helenira comandava o cursinho do grêmio da filosofia que servia de apoio financeiro ao movimento. Ele perdeu contato por um tempo com Helenira, mas depois foram juntos para a guerrilha rural. “Em 1967, duas companhias estrangeiras despertaram interesse pelo ferro descoberto na região do Araguaia. Fui como geólogo. Havia um acampamento na beira do Rio, com curso de alfabetização para os moradores da região.”

Claudia de Arruda Campos também reafirmou as qualidades de Helenira, “uma mulher muito bonita, inteligente, interessante”. Helenira era veterana no curso de Letras e mentora política de seu grupo. Levou todos para a luta política, segundo ela. Conheceu também Suely, a pequena nikei. “Ela entrou no movimento pelas minhas mãos”, disse Claudia, lembrando que estiveram juntas em todas as manifestações de 1968. “Não soube que Suely estava na guerrilha. Porém, em janeiro de 1973, quando eu estava no Chile, soube da morte da Helenira.”

Tragédia familiar

Maria Lúcia Petit da Silva, ou Maria como era chamada na ação de combate à repressão, era ainda uma menina quando ingressou na militância política. A sua porta de entrada foi o movimento secundarista paulista que conheceu quando estudava no Instituto de Educação Fernão Dias, que fica no bairro de Pinheiros. Depois de se formar, cursou magistério e passou a dar aulas para crianças em uma escola da zona norte da capital. Paciente e serena, ela se “entusiasmava com a sua experiência com as crianças”.

Um traço marcante dos comunistas, principalmente daqueles jovens é a confiança no ser humano. Talvez, seja por isso que Maria não desconfiou de João Coioió, camponês infiltrado que armou a emboscada para a sua morte.

A matriarca da família Petit teve mais dois filhos mortos pela ditadura, Jaime e Lúcio Petit. “Ela morreu sem saber o paradeiro da filha e chegou a presumir que os filhos estavam exilados e, justamente, por isso, não podiam entrar em contato com os parentes”, informou Laura Petit, irmã de Maria Lúcia.

Laura disse que a história de sua irmã foi bem relatada na leitura dos memoriais e a justiça seria o ponto final para seus familiares, ao conhecer os responsáveis pelos crimes, decorridos 40 anos. “A ossada foi encontrada e identificada 24 anos após a morte de minha irmã. Ela não é mais considerada desaparecida, ela é vítima de execução sumária”, disse Laura. Ela diz ainda, ressentida, que já existe livro publicado pelos responsáveis, que ainda não foram chamados para depor, pois alegam que são garantidos pela Constituição. “Alguns debocham perante a Justiça: Querem achar os ossos? Venha procurar no meu bolso”, lamenta a irmã.

Laura pediu à comissão que localize documentos em poder da família do general Antonio Bandeira. “A filha dele está viva e talvez saiba do baú que ele guardava. Também deveriam procurar por documentos que podem estar em posse do filho do general Hugo de Abreu”, destacou Laura.

Laura ressaltou que os acusados dos crimes durante o regime militar são notoriamente conhecidos e aparecem até mesmo em livros. “Tudo é conhecido, tudo é sabido. A gente fica aguardando que se estabeleça a verdade. Chega de mentira, chega de ocultação”, declarou.

Ela cobrou das autoridades um empenho maior na localização dos restos mortais das pessoas desaparecidas. “A busca dos desaparecidos tem sido um ônus para os parentes. A Lei 9.140/1995, [que reconhece como mortos os desaparecidos da ditadura], diz que a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos só vai investigar e buscar desde que surjam novas provas. Então, isso cabe às famílias. Parece ironia, porque os parentes são os que menos têm essas provas. Quem desapareceu [com os corpos] foi o Estado brasileiro”, disse.

A dor na voz de Laura é paupável ao resumir o efeito da tragédia da ditadura militar sobre sua família. “Minha família foi triplamente penalizada, de 5 irmãos, 3 foram vítimas. Minha mãe morreu com a vontade de enterrar os filhos. Não abandonaremos a luta.”

A enfermeira camponesa

Luiza veio do interior do estado de São Paulo para estudar enfermagem na Universidade de São Paulo. Chegou a ser enfermeira-chefe e ajudou a construir a Associação dos Funcionários do Hospital das Clínicas (HC).

Seu irmão Saulo Garlippe, que também era do PCdoB naquela época, a viu pela última vez em um encontro marcado, em 1971, em frente ao Cine Jóia, no centro da cidade. A maior preocupação de Luiza antes de ir para a guerrilha era com a sua família, segundo ele.

“Ela me falou que estava indo fazer um trabalho militante no Araguaia, mas me pediu para eu cuidar da nossa família”. A militante pediu para o irmão inventar uma mentira sobre a sua ausência para não preocupar e expor a sua família. “Recebi uma carta um ano depois, na qual ela contou que estava vivendo como camponesa. O partido pediu para queimar a carta, por segurança.”

Saulo lembrou que Curió deu uma entrevista para a revista Playboy, na qual ele afirma categoricamente que assassinou Luiza e Dina, outra guerrilheira.

O exército japonês

A estudiosa Suely Yumiko Kanayama passou com louvor entre os vinte primeiros colocados no vestibular da USP para cursar língua portuguesa e germânica.

A pequenina Suely foi a última a chegar, em fins de 1971, na região do Araguaia, e desapareceu em setembro de 1974, aos 26 anos. A sua estatura e físico chegou a preocupar os militantes que já estavam lá. “Ela era mesmo muito pequenininha, era a tradicional figura de uma nikei”, disse Cláudia Arruda que foi a “recrutadora” da estudante de letras. Segundo Cláudia, Suely era muito carinhosa e amiga. “Eu ficava brincando de pegar o pezinho dela e a gente ria dessa brincadeira”.

Conhecida como “Chica”, a militante do destacamento B da Guerrilha é lembrada como uma mulher decidida. Cláudia citou uma frase que ouviu a respeito de Suely: “Ela era como um samurai, que nos orgulhou com a sua firmeza e ultrapassou todos os seus limites para defender aquilo que ela acreditava”, rememorou a colega.

Suely tornou-se amiga de Rioko Kaiano e, juntas, ingressaram na Ação Popular (AP). Mais tarde, outra nikei, Nair Kobashi, as convidou para militarem no PCdoB. Passaram, então, a serem chamadas de o “exército japonês”.

De acordo com reportagem publicada no Diário Nippac, de 28/7/1979, “Yumiko, a Nissei Guerrilheira”, Suely foi morta com rajadas de metralhadoras disparadas por diversos militares, deixando seu corpo irreconhecível. Foi enterrada em Xambioá (TO) e seus restos mortais foram, posteriormente, exumados por estranhos.

Além desses dados, pouco se sabe de sua vida, uma vez que até mesmo seus familiares recusam-se a lembrar e falar dela. Tudo o que se referia a Suely Yumiko parece ter sido apagado, nem mesmo seus documentos na faculdade se pode encontrar, somente pedidos de matrículas e o nº do RG, mas o espaço para a fotografia está em branco.

Consta em relatório escrito pelo dirigente do PCdoB, Ângelo Arroyo, que escapou do cerco militar à região da Guerrilha do Araguaia, em 1974, que Suely havia saído do local, junto com José Maurílio Patrício, antes do dia 25/12/73, para buscar Cilon da Cunha Brum e José Lima Piauhy Dourado. Deveriam retornar no dia 28/12 ao local onde houve o tiroteio, no dia 25/12.

Sobre a ocultação do cadáver de Suely, o coronel da Aeronáutica Pedro Cabral afirmou em entrevista à revista Veja, em 13/10/1993, que Suely havia sido morta no final de 1974. Seu corpo estava enterrado num local chamado Bacaba, onde, sob a coordenação do Centro de Informações do Exército (CIE) foram construídas celas e se interrogavam os prisioneiros. Durante a operação limpeza, sua cova foi aberta e o corpo de Suely desenterrado. Intacto, sem roupa, a pele muito branca não apresentava nenhum sinal de decomposição, apenas marcas de bala. “O corpo de Suely foi colocado num saco plástico e levado até meu helicóptero que o transportou para um ponto ao sul da Serra das Andorinhas, a 100 km de distância. Ali fizeram uma pilha de cadáveres também desenterrados de suas covas originais. Cobertos com pneus velhos e gasolina, foram incendiados.”

O relatório do Ministério da Aeronáutica entregue ao ministro da Justiça Maurício Corrêa, em 1993, afirma sobre Suely, “cercada pelas forças de segurança, foi morta ao recusar sua rendição”.