“Ninguém aprende samba no colégio” (Noel Rosa)

O tema desta exposição é um binômio, por meio do qual são postos em relação a condição juvenil e o conceito de cultura popular. Buscaremos, ao longo das linhas que seguem, a interface, a relação entre essas duas noções, tendo como fio condutor a ideia de que certas categorias dos estudos culturais (1) – e, em particular, as noções de cultura popular e seu par dialético, a cultura erudita – podem ajudar a explicitar a essência daquilo a que chamamos “condição juvenil”.

Não se trata aqui, portanto, de debater a relação entre os jovens e a cultura popular brasileira, nem a relevância de políticas públicas de cultura com recorte juvenil, e nem muito menos de constatar platitudes como a importância do envolvimento dos jovens nos rituais folclóricos, como forma de assegurar a sobrevivência das tradições nacionais e populares. Embora tudo isso possa ser, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, deduzido da presente exposição, o que nos interessa aqui é a relação entre a juventude e a cultura popular em geral. Trata-se, portanto, de um trabalho “meramente” teórico, com preocupações muito mais filosóficas que propriamente descritivas.

Em outras palavras, buscaremos, com base em uma análise das dinâmicas simbólicas – na forma como estas se expressam nas modernas sociedades marcadas por rígida divisão do trabalho e do conhecimento –, elucidar as condições que fazem da juventude uma singularidade social, um modo de ser específico, com vivência e visão de mundo idiossincráticas em face de outros segmentos, e que tem na rebeldia um de seus mais polêmicos e propalados atributos.

“Cultura”

De início, acreditamos ser importante uma rápida digressão acerca do que devemos entender por “cultura”. Definimos esse termo como a dimensão sígnica do real, ou, dito de outro modo, como a dimensão da realidade social relativa aos funcionamentos simbólicos.

De início, acreditamos ser importante uma rápida digressão acerca do que devemos entender por “cultura”. Definimos esse termo como a dimensão sígnica do real, ou, dito de outro modo, como a dimensão da realidade social relativa aos funcionamentos simbólicos.

O conceito acima exposto guarda forte semelhança com o que foi empregado por Peter Burke. Na visão desse importante historiador britânico, cultura é um “sistema de significados, atitudes e valores compartilhados, e as formas simbólicas (apresentações, artefatos) nas quais eles se expressam ou se incorporam” (2).

Conforme lembra Terry Eagleton em seu trabalho sugestivamente denominado A ideia de cultura, essa palavra deriva etimologicamente dos termos usados para designar “lavoura” e “cultivo agrícola”. Remete portanto, em seus primórdios, à noção de trabalho. Dessa forma, uma palavra que antes significava uma atividade material passou a designar, com o passar do tempo, uma espécie de “entidade espiritual”.

“A palavra, assim, mapeia em seu desdobramento semântico a mudança histórica da própria humanidade da existência rural para a urbana, da criação de porcos a Picasso, do lavrar o solo à divisão do átomo (…) Talvez por detrás do prazer que se espera que tenhamos diante de pessoas ‘cultas’ se esconda uma memória coletiva de seca e fome.” (3)

O mesmo autor assinala ainda com grande lucidez que

“Se a palavra ‘cultura’ guarda em si os resquícios de uma transição histórica de grande importância, ela também codifica várias questões filosóficas fundamentais. Neste único termo entram indistintamente em foco questões de liberdade e determinismo, o fazer e o sofrer, mudança e identidade, o dado e o criado.” (4)

Trata-se, com efeito, de uma importante constatação. O termo “cultura” possui de fato a prodigiosa capacidade de reunir em si diversos pares de noções opostas, como se fosse uma forma – consagrada pelo uso comum – de apreender processos impregnados de contradições. É o que buscaremos esmiuçar no tópico a seguir, no qual abordaremos o significado filosófico do termo “cultura popular” e de seu correlato, o conceito de “cultura erudita”.

O conceito de cultura popular

Foi o grande teórico russo Mikhail Bakhtin um dos primeiros pensadores a abordar pela ótica da filosofia marxista a ideia de “cultura popular”. Para Bakhtin, essa noção pode ser definida em uma única palavra: Liberdade – uma ideia altamente abstrata, que todo mundo é capaz de intuir mas quase ninguém sabe definir. Nessa perspectiva, a cultura popular nada mais seria que a Liberdade consubstanciada, a Liberdade que revela seu caráter real ao manifestar-se, por meios simbólicos, no “aqui e agora”.

Foi o grande teórico russo Mikhail Bakhtin um dos primeiros pensadores a abordar pela ótica da filosofia marxista a ideia de “cultura popular”. Para Bakhtin, essa noção pode ser definida em uma única palavra: Liberdade – uma ideia altamente abstrata, que todo mundo é capaz de intuir mas quase ninguém sabe definir. Nessa perspectiva, a cultura popular nada mais seria que a Liberdade consubstanciada, a Liberdade que revela seu caráter real ao manifestar-se, por meios simbólicos, no “aqui e agora”.

Tomando por base a suposição do genial semiologista russo, é possível postular que as categorias “popular” e “erudito” representam, no terreno da cultura, a dualidade filosófica liberdade / necessidade. Dito de outro modo, essas categorias revelam a forma como se coloca, no terreno simbólico, o debate sobre a relação entre o livre e o determinado.

Como e por que traçar um nexo de identidade entre a cultura popular e a ideia de Liberdade? Para responder a essa questão, comecemos citando o próprio Bakhtin, para quem a cultura popular é o “não oficial”, o imperfeito, o instável. É a vida em diacronia, não em sincronia. É aquilo que vai contra os formalismos estreitos, contra o cartesianismo, contra “toda operação e decisão circunscritas ao domínio do pensamento e à concepção de mundo” (5).

Essa mesma linha de pensamento é trilhada pelo folclorista brasileiro Câmara Cascudo. Citando Marcel Mauss, ele define a cultura popular como “tudo aquilo que não é oficial” (6). Nessa visão, enquanto a cultura erudita é transmitida através do ensino oficial e sistemático – comportando-se o aprendiz passivamente – no saber tradicional, popular, “o estudante reage e colabora porque essa ciência clandestina e semiproibida é uma excitação ao seu raciocínio, apelando diretamente para um sentido ativo e pronto de utilização imediata e realística” (7). Segundo Câmara Cascudo, a par da cultura erudita a cultura popular desenvolve-se “vadia, airada, cheia de estórias estapafúrdias, graves, trágicas e cômicas, apresentando valores sob outros ângulos…” (8).

Vista dessa perspectiva, a cultura popular é um modo de ser do Homem, algo que não está nas coisas, mas no modo como o ser humano se relaciona com elas. É, assim, menos uma questão de peças ou obras populares que de hábitos culturais populares ou modos populares de apropriação de peças / conjuntos culturais. Daí ser inútil perguntar se tal ou qual coisa é ou não “popular”; melhor será sempre perguntar em que medida tal gesto ou realização contém o princípio cômico típico da alegria popular.

Uma outra maneira de definir a cultura popular, embora conservando o mesmo sentido das definições acima, é proposta pelo historiador britânico Peter Burke. Referindo-se à Europa da Idade Moderna, ele afirma que

“Na maioria dos lugares existia uma estratificação cultural e social. Havia uma minoria que sabia ler e escrever, e uma maioria analfabeta, e parte dessa minoria letrada sabia latim, a língua dos cultos. Essa estratificação cultural faz com que seja mais adequado um modelo mais complexo, que foi apresentado nos anos 1930 pelo antropólogo social Robert Redfield. Em certas sociedades, sugeriu ele, existiam duas tradições culturais, a ‘grande tradição’ da minoria culta e a ‘pequena tradição’ dos demais.” (9)

A “grande tradição” a que se refere Burke, citando Redfield, era oriunda das escolas e templos, enquanto que a pequena operava “sozinha” e provinha da vida dos iletrados. Essas duas tradições só fizeram se afastar no decorrer dos séculos. Para Burke, tanto Redfield quanto Herder – outro importante teórico da cultura popular – inauguram a chamada “definição residual” do popular: uma cultura ou tradição dos incultos, dos iletrados, da não elite; quase poderíamos dizer: uma não cultura!

Por mera relação de oposição podemos concluir que, se a cultura popular é a vida como possibilidade indeterminada, isto é, como pura potencialidade livre de determinações estreitas, a cultura erudita vincula-se intensamente ao estabelecido, ao estável, ao perfeito, possuindo forte papel normatizador do corpo social. Se a cultura popular é a vida como poderia ser, a cultura erudita é a vida como ela fatalmente é – ou pelo menos como deveria ser.

Manifestações da cultura popular

A cultura popular é diversa nas suas formas de manifestação, que são infinitas. Mas não há – pelo menos no nível teórico – várias culturas populares. A cultura popular, em essência, é uma só – ela é una na sua diversidade, íntegra na sua heterogeneidade disforme e multifacetada.

A cultura popular é diversa nas suas formas de manifestação, que são infinitas. Mas não há – pelo menos no nível teórico – várias culturas populares. A cultura popular, em essência, é uma só – ela é una na sua diversidade, íntegra na sua heterogeneidade disforme e multifacetada.

Mas como se manifesta, onde podemos encontrá-la? Para Bakhtin, a cultura popular é “o mundo infinito das formas e manifestações do riso”. Esse riso, porém, não é o individual, mas o riso coletivo, no sentido de festividade (10). Esse riso opõe-se “à cultura oficial, ao tom sério, religioso” (11). Pode ser encontrado nas manifestações populares, nas “festas públicas carnavalescas, nos ritos e cultos cômicos especiais, nos bufões e tolos, nos anões, gigantes e monstros, nos palhaços de diversos estilos e categorias, na literatura paródica, vasta e multiforme etc” (12). Para Bakhtin, todas essas manifestações “possuem uma unidade de estilo e constituem partes e parcelas da cultura cômica popular, principalmente da cultura carnavalesca, una e indivisível” (13).

Segundo Bakhtin, os ritos e espetáculos cômicos da cultura popular têm no carnaval sua forma mais acabada. O carnaval é não religioso, não litúrgico e não dogmático. Também não tem caráter místico, mágico ou divinatório, sendo, ao contrário disso, inteiramente profano, concreto e sensível. Possui elementos de jogo, é animado por imagens, enigmas e brincadeiras e constitui-se em um “teatro sem palco”, onde todos representam. O carnaval “situa-se nas fronteiras entre arte e vida”, “é a vida apresentada com os elementos característicos da representação” (14). Não há como escapar dele, pois suas fronteiras não são espaciais, mas simbólicas. Durante o período carnavalesco “só se pode viver de acordo com suas leis, isto é, as leis da liberdade” (15). Se no mundo cotidiano o oficialismo paira como uma sombra constante, no carnaval a liberdade irrompe e toma conta, subjugando a todos, tornando a todos como que “prisioneiros” da liberdade.

O carnaval é universal. Trata-se de “um estado peculiar do mundo: o seu renascimento e a sua renovação, dos quais participa cada indivíduo” (16). Dito de outra forma, ele nada mais é que a “fuga provisória dos moldes da vida ordinária (oficial)”; é a vida representando “uma forma livre de sua realização”, “seu renascimento e renovação sobre melhores princípios”. No carnaval, “a forma efetiva da vida é ao mesmo tempo sua forma ideal ressuscitada” (17).

O avesso do carnaval seriam as festas e cerimônias oficiais, que só consagram a estabilidade, a perenidade das regras que regem o mundo, com suas hierarquias, privilégios, normas e tabus. Ao contrário da festa oficial – verdadeira “consagração da desigualdade” –, a festa popular representa a celebração humanista da igualdade, isto é, da ideia de que o ser humano pode viver entre seus semelhantes de forma verdadeiramente livre, sem barreiras de qualquer tipo.

Divisão social do trabalho: a essência da cultura popular

A polarização cultura popular – cultura erudita representa para os Estudos Culturais uma dualidade central, de largo poder explanatório. O chamado “modelo binário” ou de “dupla camada”, composto por essas duas categorias, presta-se à compreensão analítica da determinação mais abarcante e profunda de todo e qualquer processo cultural: o efeito exercido sobre as dinâmicas simbólicas pela existência concreta da divisão social do trabalho e do conhecimento.

Antônio Cândido descreve de forma arguta esse processo, que dá origem à oposição conceitual popular / erudito. Para esse autor,

“À medida (…) que as sociedades se diferenciam e crescem em volume demográfico, artista e público se distinguem nitidamente. Só então se pode falar em público diferenciado, no sentido moderno – embora haja sempre, em qualquer sociedade, o fenômeno básico de um segmento do grupo que participa da vida artística como elemento receptivo (…) Mas, enquanto numa sociedade menos diferenciada os receptores se encontram via de regra em contacto com o criador, tal não se dá as mais das vezes em nosso tempo, quando o público não constitui um grupo, mas um conjunto informe, isto é, sem estrutura, de onde podem ou não se desprender agrupamentos configurados.” (18)

Em outras palavras, a divisão do trabalho – que primordialmente ocorre como divisão entre trabalho manual e intelectual – acaba por acarretar uma cisão, equivalente, mas de outra natureza, no plano dos valores e dos significados. Essa perspectiva é partilhada por Peter Burke, para quem

“(…) Se todas as pessoas numa determinada sociedade partilhassem da mesma cultura, não haveria a mínima necessidade de se usar a expressão ‘cultura popular’. Essa é, ou foi, a situação em muitas sociedades tribais, tais como foram descritas pelos antropólogos sociais. Essas descrições podem ser simplificadamente resumidas da seguinte maneira: uma sociedade tribal é pequena, isolada e autossuficiente. Entalhadores, cantores, contadores de estórias e o seu público formam um grupo que está face a face, partilhando de valores básicos e dos mitos e símbolos que expressam esses valores. O artífice ou o cantor caça, pesca ou cultiva o solo como outros membros da comunidade, e estes entalham ou cantam como ele, ainda que não o façam tão bem ou com a mesma frequência. A participação das demais pessoas na apresentação artística é importante. Elas respondem a charadas e cantam em coros. Mesmo o entalhe pode ser uma atividade semicoletiva (19)

Com efeito, nas sociedades menos complexas, onde não há estratificação social, também não pode existir a oposição entre popular e erudito. Essa dualidade só passa a existir no momento em que a divisão do trabalho se desenvolve a ponto de tornar possível uma classe especializada de intelectuais. A consequência desse processo é o nascimento das chamadas artes (20) “de ofício” (profissão) – ou simplesmente “oficiais”. A cultura “oficial” aparece inicialmente nas guildas (associações profissionais de mutualidade entre membros de corporações) do final da Idade Média. “Esses grupos eram sociedades secretas com ritos de iniciação e mitos a respeito de seus fundadores, formando uma ‘cultura fechada’ ao lado da cultura popular” (21).

Com efeito, nas sociedades menos complexas, onde não há estratificação social, também não pode existir a oposição entre popular e erudito. Essa dualidade só passa a existir no momento em que a divisão do trabalho se desenvolve a ponto de tornar possível uma classe especializada de intelectuais. A consequência desse processo é o nascimento das chamadas artes (20) “de ofício” (profissão) – ou simplesmente “oficiais”. A cultura “oficial” aparece inicialmente nas guildas (associações profissionais de mutualidade entre membros de corporações) do final da Idade Média. “Esses grupos eram sociedades secretas com ritos de iniciação e mitos a respeito de seus fundadores, formando uma ‘cultura fechada’ ao lado da cultura popular” (21).

Na obra de Bakhtin, a oposição entre cultura oficial e não oficial – entre a cultura dos “artistas” e a dos “não artistas” – cria uma “dualidade do mundo”, cuja essência reside, em última instância, na separação entre intelectuais e trabalhadores manuais. O “oficialismo” da cultura erudita funciona como uma aura que protege o emprego da classe de intelectuais, funcionando como uma barreira invisível aos não letrados, aos não iniciados.

O problema é que a cultura jamais será um assunto meramente “profissional”, restrito apenas a “oficiais”. Ela sempre foi e sempre será assunto de todos, à medida que todo e qualquer indivíduo participa inexoravelmente da dimensão simbólica do real. A mera existência de uma “cultura de ofício” não é fato suficiente para que tudo aquilo que sobra – a cultura “não oficial” – seja varrido para debaixo do tapete da história. Essa cultura “sobrante” acaba ficando sempre “por aí” – “vadia e airada”, nas palavras de Câmara Cascudo –, como que a pedir a palavra para dizer que cultura é dimensão essencial da vida e assunto de todos, e não apenas de uma classe de letrados.

É bem verdade que a dualidade entre o sério erudito e o cômico popular já existia nas sociedades primitivas, onde não havia uma rígida divisão do trabalho e onde, portanto, não existiam classes sociais. Mas lá, como nota Bakhtin, tanto o sério quanto o cômico eram sagrados, oficiais. Já nas sociedades onde há divisão do trabalho e classes sociais é impossível atribuir direitos iguais a ambos os aspectos. O sério evolui cada vez mais em separado do cômico, ficando inclusive garantidos tempos e espaços distintos para ambos. As formas cômicas são empurradas para fora daquilo que é oficial e tornam-se “as formas fundamentais de expressão da sensação popular do mundo, da cultura popular” (22).

Paradoxalmente, apesar de “varridas” para fora da vida ordinária, as formas cômicas jamais fizeram senão ganhar força. Ao longo dos séculos o cômico e o ridículo se fortaleceram como uma das principais e mais fortes formas de expressão, frequentemente ligadas ao escárnio, ao questionamento, à crítica.

Cultura popular como resistência: Gramsci

.jpg) Conforme atestam os registros historiográficos, ao longo dos tempos os valores e práticas populares sempre foram vítimas de ataques, vilipêndios e tentativas de controle político por parte dos algozes do povo. Referindo-se à cultura popular do período oitocentista como “objeto de ataque”, Peter Burke afirma de seus detratores (muitos deles ligados à Santa Inquisição) que “(…) tendiam a opor-se à cultura ‘profana’ ou mundana indiscriminadamente. Contudo, (…) frequentemente escolhiam ideias e práticas que atribuíam ao ‘povo’” (23).

Conforme atestam os registros historiográficos, ao longo dos tempos os valores e práticas populares sempre foram vítimas de ataques, vilipêndios e tentativas de controle político por parte dos algozes do povo. Referindo-se à cultura popular do período oitocentista como “objeto de ataque”, Peter Burke afirma de seus detratores (muitos deles ligados à Santa Inquisição) que “(…) tendiam a opor-se à cultura ‘profana’ ou mundana indiscriminadamente. Contudo, (…) frequentemente escolhiam ideias e práticas que atribuíam ao ‘povo’” (23).

Essa realidade é prova viva das perseguições de que foi vítima a cultura popular – o que não ocorria por acaso. Para Bakhtin, o popular é o espaço concreto da utopia. É tudo aquilo que relativiza o estabelecido, apontando sempre possibilidades novas. Nessa perspectiva, a cultura popular está em todo lugar onde há “consciência alegre da relatividade das verdades e autoridades no poder” (24).

Seguindo a trilha aberta mais ou menos concomitantemente por Bakhtin, Antônio Gramsci aprofundou essa visão, levando-a às suas consequências legítimas. Para ele a cultura popular é a cultura das classes subalternas, composta por um conjunto informal de práticas, valores e significados existentes a par das formações simbólicas propagadas de forma sistemática, podendo adquirir em certos momentos um sentido de resistência. Tal concepção realça uma dimensão “política” da cultura popular, vinculada à luta pela hegemonia ideológica.

Porém, mesmo ostentando uma visão essencialmente positiva da cultura popular, Gramsci jamais a concebeu como algo monolítico. Para ele, “o povo não é uma unidade culturalmente homogênea, mas está culturalmente estratificado de maneira complexa” (25). Na visão do grande pensador italiano, a primeira dessas estratificações – à qual se seguem muitas outras – é a que se dá entre o povo do campo (camponeses) e o povo das cidades (artesãos).

Gramsci, portanto, concebe a questão da cultura popular em termos de estruturas ideológicas da sociedade. No dizer de Ecléa Bosi,

“Ao lado da chamada cultura erudita, transmitida na escola e sancionada pelas instituições, existe a cultura criada pelo povo, que articula uma concepção do mundo e da vida em contraposição aos esquemas oficiais. Há nesta última, é verdade, estratos fossilizados, conservadores, e até mesmo retrógrados, que refletem condições de vida passadas, mas também há formas progressistas, que contradizem a moral dos estratos dirigentes (…). Note-se o sentido dialético dessa abordagem que levanta, em face do mesmo objeto, o seu duplo caráter, passadista e inovador.” (26)

Podemos afirmar, portanto, que a cultura popular não contém apenas elementos positivos ou progressistas. Ela também se presta à guarda de valores ou ideias antiquadas, bem como de práticas decadentes ou mesmo degeneradas.

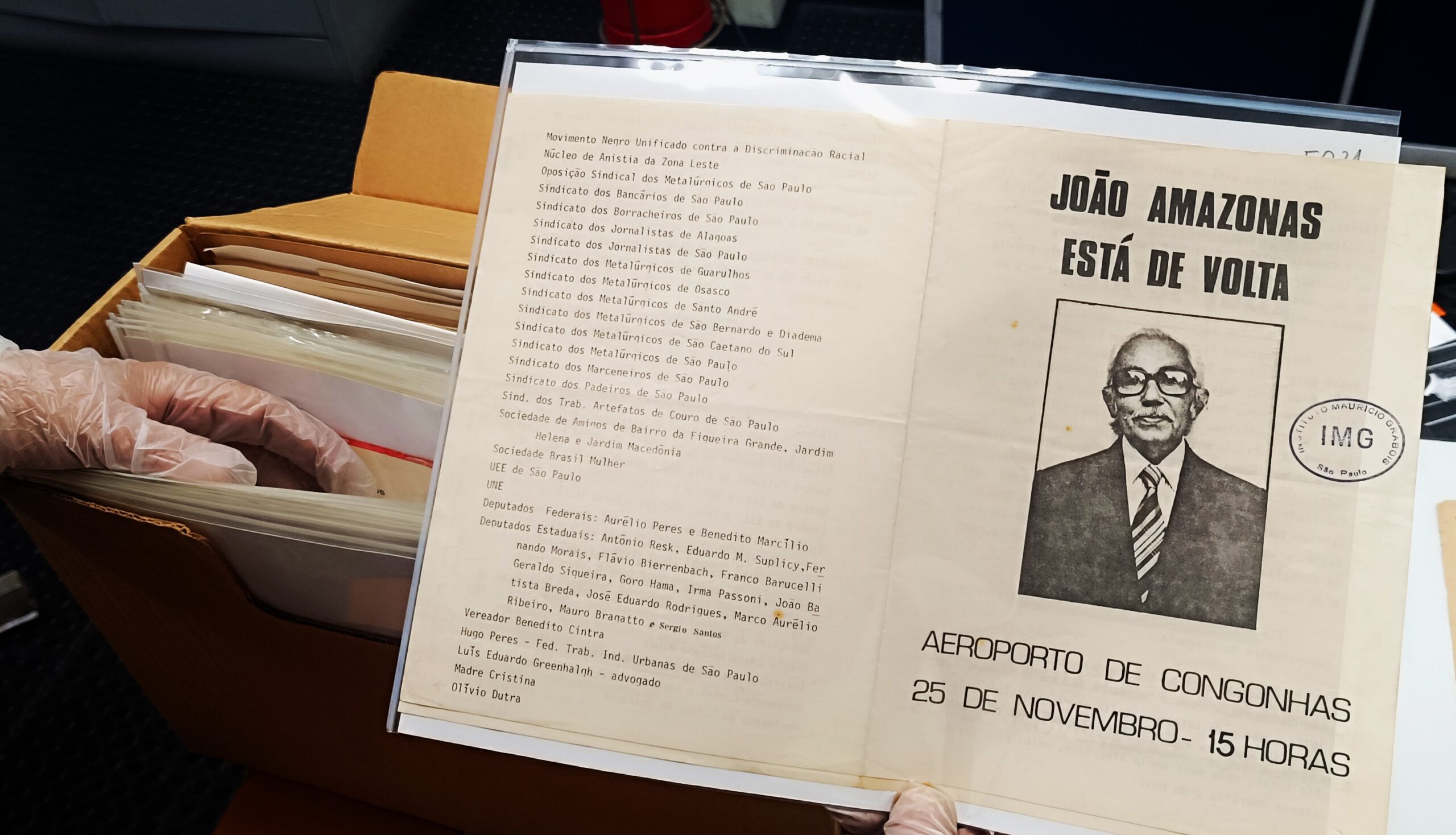

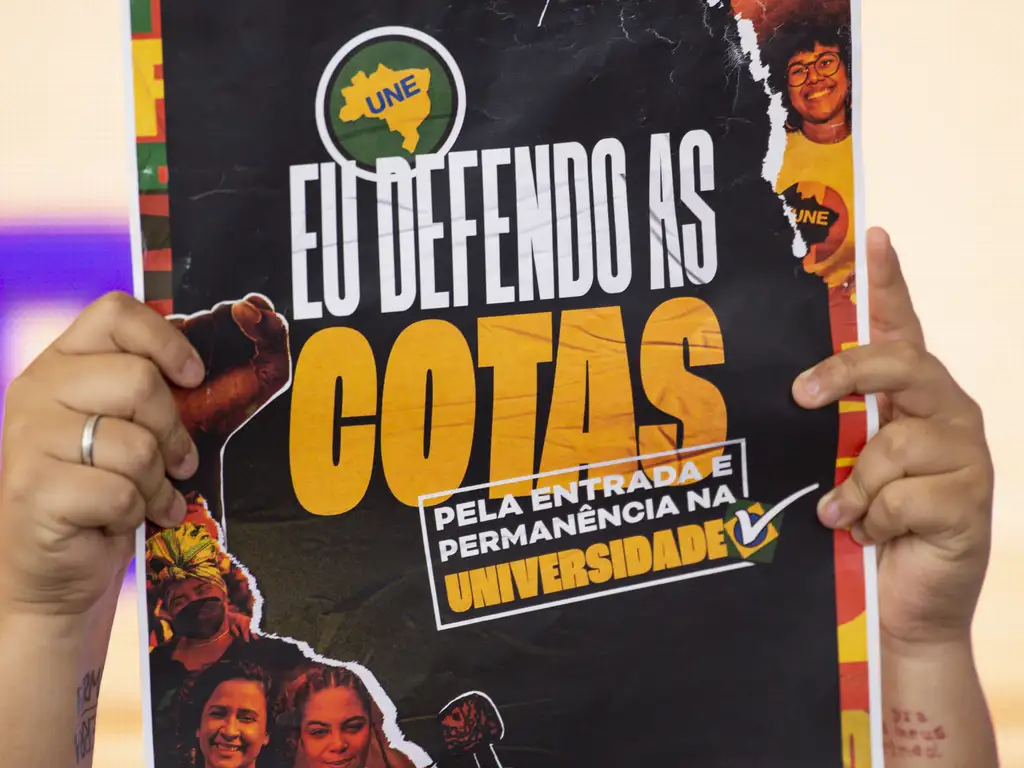

Mas isso não é suficiente para obnubilar o sentido de resistência da cultura popular. Não são poucos os casos de símbolos ligados ao modo de vida do povo (ou de segmentos dele) que, fartamente agitados, tornaram-se ícones das lutas populares, sendo isso mais visível nos movimentos organizados em torno de questões culturais e ideológicas, como os movimentos feminista e antirracista. Ambos congregam importantes segmentos do povo. Não por acaso, como ressalta Peter Burke, “a cultura das mulheres está para a cultura popular assim como a cultura popular está para o conjunto da cultura” (27).

Cultura popular e segmentos sociais

Embora seja encarada comumente como nada além de uma forma de penetrar no estudo do cotidiano, a noção de cultura popular – e seu par correspondente, o conceito de “alta” cultura ou “cultura erudita” – pode revelar-se um recurso explanatório bem mais amplo, capaz de lançar luzes mesmo sobre os fatores de cunho sociocultural que concorrem para a conformação da enorme variedade identitária típica das modernas sociedades de massas – variedade na qual se inclui a própria “identidade” (ou condição) juvenil.

Conforme afirma Peter Burke, assumir a existência do “povo” – um bloco social genérico, composto por uma massa indistinta de pessoas – não implica necessariamente desconhecer os inúmeros segmentos que compõem esse conjunto. Em face da cultura popular, grupamentos sociais como a juventude – com seus valores, ideias e hábitos compartilhados – conformam o que esse autor chama de “subculturas”. Uma “subcultura” é um conjunto de rituais e crenças parcialmente autônomas, “diferentes, mas não separadas por completo da cultura popular. A subcultura é um sistema de significados partilhados, mas as pessoas que participam dela também partilham os significados da cultura geral” (28).

Muitas “subculturas” possuem grande potencialidade para transformar-se em “contraculturas”. Isso acontece quando elas não apenas se diferenciam da cultura comum à sua volta, mas renegam e subvertem seus valores. Exemplos não faltam. É o que ocorria com certas seitas cristãs dos anos 1500 a 1800 – anabatistas, huguenotes, algumas vertentes radicais do franciscanismo – e também, embora com outro sentido e outras motivações (que ajudam na distinção entre rebeldia comportamental e rebeldia política), com vagabundos, ladrões, milicianos e uma série de outros grupos de “desajustados”. Não deixa de ser curioso que, desde os anos 1960, o termo “contracultura” tenha sido utilizado para referir certos movimentos juvenis bastante heterogêneos entre si, porém em geral unificados pela ideia de uma crítica pessimista ao sistema capitalista-consumista vigente.

Não é de hoje, contudo, que se associam os jovens aos estereótipos de rebeldia e transgressão. Historicamente a juventude tem sido tratada como sinônimo de desordens, balbúrdias e picardias. Já no final da Idade Média, no interior das guildas, eram fortes as diferenciações de situação social entre mestres-de-ofício, oficiais artesãos e aprendizes – uma espécie de “juventude estudantil” nascente. Quanto aos aprendizes afirma Burke que

“Existem provas de que às vezes atuavam como um grupo autoconsciente, até mesmo como um grupo formalmente organizado. Em Londres, dizia-se que eram mais propensos a ir a teatros e provocar tumultos – ao grito de ‘cacetes’ (clubs) – do que os artesãos adultos. Alguns dos livretos populares ingleses pareciam se destinar aos aprendizes; pelo menos, satisfaziam às fantasias naturais desse grupo [Portanto] parece conveniente falar não só da ‘cultura do artesão’, mas também da ‘cultura do aprendiz’, uma forma inicial da cultura do jovem.” (29)

Ao chegar neste ponto de nossa exposição, acreditamos poder retomar a questão motivadora deste trabalho. O que postulamos é que certas categorias da teoria cultural – em particular as noções de “popular” e “erudito” – podem contribuir para elucidar o perfil irrequieto da juventude. É o que buscaremos elucidar a seguir, lançando mão de teorizações sobre a condição juvenil desenvolvidas por Ernesto Guevara. O “Che” traça, a nosso ver, uma explicação materialista e não reducionista da rebeldia juvenil, pondo de lado as ilusões metafísicas e inatistas sobre o assunto.

Che Guevara e a condição juvenil

Conforme assinala a socióloga Maria Elena Ferrer, Guevara expõe em seus escritos “um conjunto de ideias medulares para a Sociologia da Juventude (…) Ele atribui a esse grupo um lugar relevante, considerando-o como ‘o elo que aponta para o porvir’” (30). De sua obra “excluem-se enfoques parciais ou desconhecedores dos interesses e necessidades do segmento juvenil, problemas que aparecem em boa medida dentro do pensamento sobre juventude gerado quase sempre pelos adultos” (31). Isso talvez ocorra por serem as ideias de Che, na verdade, as de um jovem, que tinha apenas 39 anos quando foi assassinado na Bolívia, em 1967; um jovem amadurecido no fervor da atividade revolucionária, não apenas em Cuba, mas em várias outras partes da América Latina e do mundo.

Conforme assinala a socióloga Maria Elena Ferrer, Guevara expõe em seus escritos “um conjunto de ideias medulares para a Sociologia da Juventude (…) Ele atribui a esse grupo um lugar relevante, considerando-o como ‘o elo que aponta para o porvir’” (30). De sua obra “excluem-se enfoques parciais ou desconhecedores dos interesses e necessidades do segmento juvenil, problemas que aparecem em boa medida dentro do pensamento sobre juventude gerado quase sempre pelos adultos” (31). Isso talvez ocorra por serem as ideias de Che, na verdade, as de um jovem, que tinha apenas 39 anos quando foi assassinado na Bolívia, em 1967; um jovem amadurecido no fervor da atividade revolucionária, não apenas em Cuba, mas em várias outras partes da América Latina e do mundo.

Ao indagar-se sobre os melhores caminhos para abordar a problemática da condição juvenil, Guevara deparou-se com a necessidade de enfrentar a questão do estatuto da análise classista nos estudos sociais sobre a juventude. Como equacionar a noção de uma “condição juvenil” com a consciência de uma sociedade marcada pela divisão em classes? Não seria a ideia de “juventude” uma abstração vazia, dadas as imensas diferenças existentes entre um filho da classe operária e um filho da aristocracia? E, para além disso, seria lícito ver no jovem, indistintamente, uma essência de inconformismo e rebeldia? Tal qualificação valeria igualmente para jovens operários e burgueses?

Tais questões, segundo narra Maria Elena Ferrer, motivaram o “Che” a revisar a literatura sobre o tema. Ao assim proceder, ele pôde vislumbrar na tradição sociológica a existência do que poderíamos chamar – ainda que de forma esquemática e simplificada – de dois posicionamentos básicos sobre o assunto, ambos considerados “pouco construtivos” (32).

O primeiro deles, segundo a mesma autora, “nega as diferenças classistas em sua acepção marxista e assegura um papel importante às diferenças de geração como fonte do movimento social, pelo que sujeita este aos limites da ordem estabelecida” (33). Trata-se, como podemos constatar, de uma posição que naturaliza as diferenças de geração, ademais de tudo tornadas absolutas em detrimento das diferenças de classe.

Já a segunda perspectiva, grosso modo, faz o contrário, negando ou minimizando as diferenças geracionais como forma de realçar o componente classista. Essa posição associa-se

“À sociologia dos países ex-socialistas da Europa do Leste, a qual, em muitos casos, absolutizou as diferenças classistas e apenas reconheceu outras (incluídas as geracionais), limitando a reflexão acerca do grupo juvenil, questão que influi diretamente sobre o nível mais concreto, onde ao considerar as diferenças internas da juventude se sobrevalorizam as diferenças de classe enquanto se subestimavam outras fontes importantes de diferenciação não classistas, como os grupos de idade, de gênero, a situação territorial etc.” (34)

Como marxista que é, fica claro que Guevara tomou na devida conta a composição socioclassista ao considerar não só o problema da juventude, mas qualquer que fosse o fenômeno social que tinha em mira: “Com respeito à juventude, pode-se inferir que, ao considerar as heterogeneidades que atravessam o grupo naquela circunstância, [Che Guevara] tivera em conta o peso fundamental das diferenças classistas no interior do mesmo.” (35)

No entanto, como afirma a mesma autora, o pensamento de Guevara não se coadunava com as “posições mecanicistas” responsáveis pela absolutização da procedência socioclassista como o único fator capaz de definir os destinos de um sujeito. Che chegava a qualificar tais posições de “oportunistas” e asseverava:

“Não devemos olhar com fatalismo o futuro, e dividir o homem em filhos da classe operária ou camponesa e contra-revolucionários, porque é simplista e porque não é certo, e porque não há nada que eduque mais a um homem honrado que o viver dentro de uma revolução.” (36)

Guevara reconhece portanto que, na etapa da vida correspondente à juventude,

“Podem chegar a ser mais importantes que a extração social individual o frescor de ideais e a cultura, que no momento em que se encerra a adolescência podem colocar-se a serviço dos mais puros ideais, pois a inserção social do jovem é todavia recente e eles não atuaram suficientemente sobre os mecanismos sociais que, nos regimes de opressão, vão modificando essa estrutura mental própria da idade juvenil [grifo nosso].” (37)

Essa compreensão acerca das relações entre condição juvenil e determinações socioclassistas advém de uma peculiar percepção da relação entre condições objetivas e condições subjetivas, a qual destaca o caráter ativo da consciência e o papel do sujeito na história. Aqui, Guevara, tanto quanto Gramsci, sublinha a necessidade da participação organizada e o caráter ativo dos sujeitos histórico-sociais, concepção que terminou por afastar a ambos (como ocorreu também com Bakhtin) da ortodoxia então prevalecente no campo socialista.

Juventude e cultura popular

Conforme deixa transparecer de seu pensamento, Guevara concebe a juventude como a etapa da vida onde se intensificam os processos de integração e adequação. É a fase onde se aceleram, portanto, os processos de ajustamento, de amoldamento, de “erudização”. Esses processos de adaptação nem sempre são pacíficos, pelo contrário.

A oposição ao pretensamente permanente, ao estabelecido, seria nessa perspectiva o contraefeito, a reação à intensificação desses processos de acomodação. É evidente que tal reação nem sempre resulta em uma saída progressista. Não é sempre que a rebeldia juvenil ganha caráter consciente, ou se torna revolucionária. Os casos em contrário – como punks, skinheads e outros grupos apologistas do preconceito e da violência gratuita – são bastante numerosos, o que só mostra a força do sistema em canalizar a rebeldia juvenil para o caminho estéril da revolta cega e da rebeldia “sem causa”, meramente “comportamental”.

Isso, porém, não nos deve cegar para o fato de que, se há uma fase da vida mais propícia que outras para o riso e a liberdade, essa fase certamente é a juventude. É ela a época de relativizar aquilo que é colocado como perene e inexorável; é ela a fase de questionar tudo aquilo que representa o “estabelecido”. Não à toa, ao mesmo tempo em que guarda consigo as expectativas de continuidade dos valores e das instituições sociais, a juventude representa também um recurso de mudança, largamente acionado pelas sociedades quando lhes convém (38). Por isso esse segmento pode ser concebido, em larga medida, como uma das molas-mestras do novo, da criatividade e da imaginação popular.

Com efeito, embora os termos “juventude / jovem” guardem consigo um conjunto de significados distintivos, os quais conformam a ideia do “ser jovem”, a rebeldia juvenil será sempre um veículo fundamental para a afirmação da mentalidade popular. A cultura jovem, ou as culturas jovens (também alcunhadas de “tribos” – termo de forte sentido cultural), guardam intenso câmbio com a cultura popular, constituindo-se, para além disso, em campo privilegiado da afirmação de seus valores e práticas.

Se aceitamos essa perspectiva, uma outra reflexão acaba também se impondo: é possível que a rebeldia juvenil não passe – assim como a cultura popular – de mais um indício da divisão social do trabalho, fonte última das segmentações sociais que, ao hierarquizarem as diferenças, transformam diversidade em desigualdade, dando origem aos mais condenáveis privilégios. Por isso jamais devemos esquecer que, se celebrar a diversidade é importante, mais ainda é ter claro que a verdadeira diferença só poderá florescer quando, paradoxalmente, desaparecerem as barreiras de qualquer tipo que segregam o ser humano, sejam elas sociais, econômicas, políticas, geográficas ou culturais.

Nossa luta é por uma sociedade sem divisões de qualquer tipo, a começar da mais antiga delas: a clássica separação entre trabalhadores manuais e intelectuais. Lutamos portanto, por estranho que pareça, pela extinção da própria cultura popular. Isso porque, afinal de contas, somente em uma sociedade não dilacerada pela divisão do trabalho poderá deixar de fazer sentido a distinção entre cultura popular e cultura erudita. Em um mundo onde todos tenham iguais possibilidades de acesso aos bens culturais, tanto como produtores quanto como receptores, esses bens serão sempre, ao mesmo tempo, populares e eruditos. Mas, pensando bem, nesse caso a própria distinção entre popular e erudito deixará, ela mesma, de fazer qualquer sentido.

Nessa perspectiva, é preciso lutar contra tudo aquilo que segrega a juventude da experiência, os adultos das crianças, os homens das mulheres, os brancos e amarelos dos negros, pardos e vermelhos, a cultura popular da cultura erudita, o cômico do sério, o trabalho remunerado do lazer, a utopia do estabelecido, a liberdade da necessidade. Em uma só palavra, é preciso lutar constantemente contra tudo aquilo que separa a vida real da vida ideal.

____________________________

Fábio Palácio de Azevedo é jornalista, mestre em Comunicação e Semiótica (PUC-SP) e doutorando em Ciências da Comunicação (ECA/USP). Ex-presidente do Centro de Estudos e Memória da Juventude (CEMJ), é atualmente diretor da Fundação Maurício Grabois. Esta exposição foi apresentada originalmente no Seminário Juventude, Cultura e Políticas Públicas, promovido pelo CEMJ em São Paulo (julho de 2004). Mais tarde foi publicada na revista Juventude.br nº 6 (dezembro de 2008). Republica-se aqui com ligeiras alterações.

Notas

(1) “Aquilo que hoje em dia frequentemente se chama de ‘estudos culturais’ constitui um ramo da sociologia geral. Ramo, porém, mais no sentido de um modo característico de entrada em questões sociológicas gerais do que no sentido de área reservada ou especializada”. WILLIAMS, Raymond. Cultura. 2º ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 14.

(2) BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 21.

(3) EAGLETON, Terry. A ideia de cultura. São Paulo: editora UNESP, 2005. p. 10.

(4) Ibid. Ibidem, p. 11.

(5) BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento – o contexto de François Rabelais. 4º ed. São Paulo: Hucitec; Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1999. p. 2.

(6) CASCUDO, Luís da Câmara. Literatura Oral no Brasil. 3 ed. São Paulo: EDUSP, 1984. p. 25.

(7) Ibid. Ibidem. p. 32.

(8) Ibid. Ibidem. p. 32.

(9) BURKE, Peter. Op. Cit. p. 51.

(10) Bakhtin provavelmente resgatou essa concepção da Poética, principal obra de Aristóteles sobre o assunto.

(11) BAKHTIN, Mikhail. Op. Cit. p. 3.

(12) Ibid. Ibidem. p.s 3-4.

(13) Ibid. Ibidem. p. 4.

(14) Ibid. Ibidem. p. 6.

(15) Ibid. Ibidem. p. 6.

(16) Ibid. Ibidem. p. 7.

(17) Ibid. Ibidem. p. 7.

(18) APUD BOSI, Ecléa. Cultura de massa e cultura popular: Leituras de operárias. 8º edição. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 67.

(19) BURKE, Peter. Op. Cit. p. 50.

(20) A palavra “arte” é usada aqui em sua acepção original (e mais ampla), como sinônimo de “técnica”.

(21) BURKE, Peter. Op. Cit. p. 66.

(22) BAKHTIN, Mikhail. Op. Cit. p. 5.

(23) BURKE, Peter. Op. Cit. p. 18.

(24) Ibid. Ibidem.

(25) APUD BURKE, Peter. Op. Cit. p. 56.

(26) BOSI, Ecléa. Op. Cit. p. 64.

(27) BURKE, Peter. Op. Cit. p. 76.

(28) Ibid. Ibidem. p. 69.

(29) Ibid. Ibidem. p.s 67-68.

(30) FERRER, Maria Elena. Che Guevara – Una mirada diferente hacia la juventud. Ciudad de la Habana: Ediciones Abril, 1996. p. 9.

(31) Ibid. Ibidem. p. 8.

(32) Ibid. Ibidem. p. 21.

(33) Ibid. Ibidem.

(34) Ibid. Ibidem.

(35) Ibid. Ibidem. p. 22.

(36) APUD FERRER, Maria Elena. Op. Cit. p.s 22-23.

(37) FERRER, Maria Elena. Op. Cit. p. 23.

(38) Não seria isso o que vem acontecendo nos recentes protestos contra o aumento das passagens de ônibus, quando uma bandeira aparentemente restrita a grupos de jovens urbanos vai aos poucos se revelando uma causa de toda a sociedade?

Bibliografia consultada:

BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento – o contexto de François Rabelais. 4º ed. São Paulo: Hucitec; Brasília: Editora da Universidade de

Brasília, 1999. p.s 1-50.

BOSI, Ecléa. Cultura de massa e cultura popular: Leituras de operárias. 8º edição. Petrópolis: Vozes, 1986. 192 p.

BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. São Paulo: Companhia das Letras,

1989. p.s 1-112.

CANCLINI, Nestor García. A Socialização da Arte. São Paulo: Cultrix, 1982. p.s 48-84.

CASCUDO, Luís da Câmara. Literatura Oral no Brasil. 3 ed. São Paulo: EDUSP, 1984.

p.s 15-37.

EAGLETON, Terry. Depois da teoria – Um olhar sobre os estudos culturais e o pós-

modernismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p.s 7-65.

________________. A ideia de Cultura. São Paulo: editora UNESP, 2005. p.s 7-15.

FERRER, Maria Elena. Che Guevara – Una mirada diferente hacia la juventud. Ciudad de la Habana: Ediciones Abril, 1996. 62 p.

GRAMSCI, Antonio. Quaderni del Carcere. Volume terzo – Quaderni 12-29. Edizione

critica dell’Istituto Gramsci – A cura di Valentino Gerratana. 2ª edizione. Torino: Giulio Einaudi editore, 1977. pp. 1507-2362.

GRUPPI, Luciano. O conceito de hegemonia em Gramsci. 3 ed. Rio de Janeiro: Graal,

1991. 143 p.

LÊNIN, V.I. As tarefas das Uniões de Juventude. IN: __________. Obras Escolhidas. Lisboa: Avante!, 1981.

SODRÉ, Nelson Werneck. Quem é o povo no Brasil? Rio de Janeiro: Civilização

Brasileira, 1963. 64 p.

STAM, Robert. Bakhtin – da teoria literária à cultura de massa. São Paulo: Ática, 1992.

102 p.

WILLIAMS, Raymond. Cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 239 p.