Muitos economistas liberais viram uma nova aurora para o keynesianismo no desastre financeiro de 2008. Quase seis anos depois, já é claro que as muito aguardadas prescrições keynesianas foram e são completamente ignoradas. Por quê? Resposta do economista keynesiano: por culpa da “ideologia neoliberal”, que [no governo dos EUA] eles rastreiam até o governo do presidente Reagan.

Nesse artigo, ao contrário, argumento que (a) a transição da economia keynesiana para a economia neoliberal tem raízes muito mais profundas que a pura ideologia; que a transição começou muito antes de Reagan ser eleito presidente; que a confiança que os keynesianos têm em os governos serem capazes de re-regular e reviver a economia mediante polícias de gestão de demanda repousa sobre uma percepção-desejo de que o estado possa controlar o capitalismo; mas que (b), ao contrário dessas percepções-desejos, políticas públicas são mais que questões de escolha administrativa ou técnica; e que, mais importante que isso, são políticas de classe.

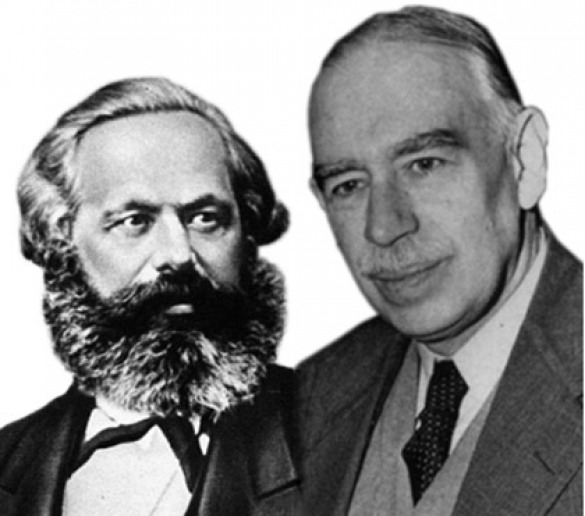

O estudo também argumenta que a teoria marxiana do desemprego, baseada na teoria de Marx, do exército de reserva de mão de obra, oferece explicação muito mais robusta para os prolongados altos níveis de desemprego, que o que dizem os keynesianos, que atribuem a praga do desemprego “às más políticas do neoliberalismo”. Assim também, a teoria marxiana da persistência de salários sempre próximos à linha da miséria dá conta, com muito mais consistência, de como ou de por quê esses salários de miséria, e a predominância em geral da miséria, podem acompanhar e de fato acompanham altos níveis de lucros e de riqueza concentrada, muito mais do que os keynesianos percebem, quando pregam altos níveis de empregos e de salários como condições necessárias para um ciclo econômico de expansão.[1]

Mais profundo que “ideologia neoliberal”

O questionamento e o abandono gradual das estratégias keynesianas de gestão da demanda aconteceram não simplesmente por causa de proclividades puramente ideológicas de Republicanos “de direita” ou de preferências pessoais de Ronald Reagan, como muitos economistas liberais e radicais argumentam, mas por causa de mudanças estruturais reais nas condições econômicas ou de mercado, no plano nacional e internacionalmente.

As políticas do ‘New Deal’/Social-Democratas foram implantadas depois da Grande Depressão, enquanto trabalhadores e outros movimentos de base recém-acordados em termos políticos, e as condições econômicas favoráveis do momento, tornaram efetivas aquelas políticas. Uma daquelas condições favoráveis era a necessidade de investir e reconstruir economias devastadas do pós-guerra por todo o mundo, a demanda quase ilimitada por manufaturas norte-americanas, tanto em casa como no exterior, e a nenhuma concorrência contra o capital e o trabalho norte-americanos.

Essas condições propícias, assim como a pressão de baixo, permitiu aos trabalhadores norte-americanos demandarem salários e benefícios respeitáveis, ao mesmo tempo em que gozaram de taxas mais altas de emprego. Os altos salários e a forte demanda então serviu como delicioso estímulo que precipitou o longo ciclo expansional do período do imediato pós-guerra, na modalidade de um ciclo virtuoso.

Mas no final dos anos 1960s e começo dos 1970s, contudo, ambos, o capital e o trabalho norte-americanos já não eram dominantes nos mercados globais. Mais que isso, durante o longo ciclo da expansão no imediato pós-guerra as manufaturas norte-americanas haviam investido tanto em capital fixo, ou construção de capacidade [orig. capacity building], que ao final dos anos 1960s suas taxas de lucro já começavam a declinar, quando quantidades enormes dos chamados “custos irrecuperáveis” [orig. “sunk costs”; lit. “custos naufragados”], principalmente sob a forma de fábricas e equipamentos, tornaram-se altos demais.[2]

Mais que qualquer outra coisa, foram essas importantes mudanças nas reais condições de produção, e o concomitante realinhamento dos mercados globais, que ocasionaram ocasionais reservas contra e, afinal, o abandono da economia keynesiana. Ao contrário do que muito repetem os liberais e partidários do keynesianismo, não foram as ideias ou os esquemas de Ronald Reagan que levaram aos planos para desmantelar as reformas do New Deal; em vez disso, foi a globalização, primeiro do capital e, depois, do trabalho, que tornaram as economias de tipo keynesiano pouco atraentes para a lucratividade capitalista, e geraram a economia de Ronald Reagan e a austeridade neoliberal.[3]

Deve-se enfatizar que as políticas keynesianas de estabilização não foram abandonadas por razões puramente ideológicas; i.e., por que, como insistem muitos críticos do neoliberalismo, espalhou-se a partir de Chicago um animus de laisser-faire, que teria infectado políticos de todos os partidos e os teria persuadido das grandes vantagens e benefícios dos livres mercados (…). Sistema keynesianos de regulação financeira (controle de capitais e taxas de juro gerenciadas) não conseguiriam sustar os crescentes pools de créditos internacionais não regulados, os euromercados, que vieram para dominar a finança internacional.[4]

Quando as regulações financeiras, controles de capital e um novo sistema monetário internacional foram estabelecidos na Conferência de Bretton Woods logo depois da 2ª Guerra Mundial, os mercados financeiros ou de crédito, internacionais, eram efetivamente inexistentes. O dólar norte-americano (e em menor extensão o ouro) foi, de longe, amplamente, o único meio internacional de comércio e de crédito. Nessas circunstâncias, o crédito internacional aconteceu amplamente entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e os bancos centrais dos países emprestadores/tomadores – daí a possibilidade, a viabilidade, de aplicarem-se os controles.

Esse quadro dos mercados internacionais de crédito/financeiros, contudo, mudou gradualmente; e ao final dos anos 1960 e início dos 1970s, aqueles mercados já alcançavam centenas de bilhões de dólares, permitindo portanto transações internacionais de crédito por fora do canal FMI-bancos centrais. Os dois maiores fatores que contribuíram significativamente para a drástica inflação dos mercados financeiros internacionais foram (a) o crédito internacional gerado por computador; e (b) a imensa proliferação de eurodólares, i.e., dólares norte-americanos depositados em bancos do outro lado do Atlântico. A finança/crédito global completamente ‘solta’ havia crescido tanto durante as últimas várias décadas que tornara quaisquer controles ou regulações domésticas ou nacionais já virtualmente inefetivos:

Críticos da finança internacional fizeram várias propostas para estabilizar o sistema e torná-lo mais propício para os objetivos do desenvolvimento econômico e social. A sugestão mais comum foi um retorno aos controles transfronteiriços de capital que existiam nos anos 1940s e 1950s. Esses controles, em muitos casos, não foram eliminados até os anos 1990s. Mas depósitos bancários internacionais e ativos financeiros mantidos no exterior são hoje tão grandes, que seria difícil implantar tais controles. De fato, a principal razão para livrar-se de tais regulações foi, exatamente, que não havia como aplicá-las.[5]

É óbvio, pois, que o enfraquecimento ou o depauperamento dos controles ou das salvaguardas regulatórias foi provocado não tanto por tendências puramente ideológicas de algum eleitos ou estrategistas políticos, mas, mais, pelos desenvolvimentos reais nos mercados financeiros internacionais.

Começou muito antes de Reagan

O argumento de que o abandono de políticas keynesianas em favor de políticas neoliberais começou com a chegada de Ronald Reagan à Casa Branca nos anos 1980 é factualmente falso. Provas incontornáveis mostram que o prazo de validade das receitas keynesianas haviam expirado pelo menos uma dúzia de anos antes. As políticas keynesianas de expansão econômica mediante gerenciamento da demanda haviam perdido o gás (vale dizer: haviam chegado ao seu limite sistêmico) ao final dos anos 1960s e início dos 1970s; não aconteceram de repente, do nada, no momento em que Reagan assumiu o timão.

Como o professor Alan Nasser do Colégio Evergreen State anota, argumentos de que “políticas de igualdade econômica representam redução em termos de eficiência” já se faziam ouvir, produzidos por conselheiros econômicos de governos Democratas muito antes de a “Reaganomics” dar solenidade àqueles argumentos. Arthur Okun e Charles Schultze, ambos, serviram como presidente do Grupo de Aconselhamento Econômico de presidente Democráticos. Em seu Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, Okun (1975) já dizia que “o objetivo intervencionista de maior igualdade teve custos em ineficiência, que muito feriram a economia privada”. Schultze (1977) também dizia que “políticas de governo que impactam os mercados em nome da justiça e da igualdade são necessariamente ineficientes” – e essas políticas “geram desvantagens para o mesmo povo que os políticos pensaram estar protegendo, e desestabilizam a economia privada no processo”.[6]

Jerome Kalur diz também que “esforços de Mesas Redondas de Câmaras do Comércio e Associações de Empresários para conseguir controlar o sistema governamental de tomadas de decisões regulatórias começaram pelo menos nove anos antes” de Ronald Reagan ser eleito, “quando o advogado de corporações Lewis Powell apresentou à Câmara de Comércio seu hoje bem-conhecido “Ataque contra o sistema da livre empresa nos EUA”.[7] Em concerto com a ofensiva ‘advocatícia’ de Powel contra o trabalho e padrões regulatórios, o big business movimentou-se firmemente para “impedir a organização sindical” e para “eliminar quaisquer controles regulatórios mediante fluxos gigantes de propaganda produzida por think-tanks do tipo do The American Enterprise Institute (1972), The Heritage Foundation (1973) e o Cato Institute (1977).”[8] Kalur escreve, ainda mais:

Quando Powell entregou seu memorando à Câmara, o business norte-americano já tinha registradas 175 empresas de lobby a seu serviço. Em 1982, o número de ‘torcedores-de-braços’ pagos por empresas já subira para 2.500. O número desses ‘assessores’ mantidos por empresas já chegara a 400 no início dos anos 1970s, e a 1.200, em 1980. Em resumo, o big business já estava provocando um declínio no número de empregados sindicalizados; já influenciava fortemente legisladores e agências federais; e controlava o quadro muito antes de começar o governo Reagan. Com Powell nomeado afinal para a Suprema Corte, o business norte-americano já marchava, em 1978, na direção da sua meta de acabar com toda e qualquer restrição às contribuições para campanhas eleitorais através de veículos clandestinos.[9]

Se a virada teórica da economia do New Deal-keynesiana dentro da cabeça dos luminares do Partido Democrata aconteceu antes do governo Carter, a implementação daquelas teorias começou já sob governo do presidente Carter. E Reagan pegou a cópia da agenda gradual de neoliberalismo dos Democratas e a fez correr mais depressa; substituiu a retórica do capitalismo-com-face-humana, pela retórica imperiosa, arrogante, do mais feroz individualismo, com a cobiça, a ganância e o autointeresse como principais virtudes a serem promovidas. Tampouco o presidente Clinton cuidou de aliviar as políticas econômicas dos anos Reagan. E Obama, como se sabe, não hesitou em fazer a mesma coisa.

O papel do estado

A ideia keynesiana de que o governo poder fazer a sintonia econômica fina mediante políticas fiscais e monetárias, para manter crescimento contínuo, baseia-se na ideia de que o capitalismo pode ser controlado ou manipulado pelo estado e gerido por economistas profissionais de departamentos governamentais com vistas a preservar o interesse de todos. A efetividade do modelo keynesiano portanto depende, em vasta medida, de uma esperança, ou de uma ilusão; porque, na realidade, a relação de poder entre o estado e o mercado/capitalismo é, quase sempre, exatamente o contrário disso. Ao contrário da percepção keynesiana, fazer política econômica é mais do que simplesmente questão administrativa ou de tomadas de decisões técnicas; muito mais importante que isso, fazer política econômica é questão profundamente sociopolítica, organicamente entrelaçada com a natureza de classe do governo e do aparelho de produzir políticas.

A ilusão keynesiana foi alimentada, ou mascarada, por dois grandes mitos

O primeiro mito brota da percepção que atribui a implementação do New Deal e das reformas Social-Democratas que se seguiram à Grande Depressão e à 2ª Guerra Mundial, ao gênio de Keynes. Provas mostra contudo que a implementação daquelas reformas e, portanto, a ascensão de Keynes ao ‘estrelato’ foram, mais, produto de ferozes lutas de classes e das fortíssimas pressões dos movimentos de base, que ‘recompensa’ pelo ‘brilho’ dos neurônios de especialistas como Keynes. De fato, fora dos estreitos círculos acadêmicos, Keynes não era absolutamente conhecido nos EUA, quando as principais reformas do New Deal foram postas em prática.

O segundo mito brota da visão que atribuiu a longa expansão econômica do período 1948-68 nos EUA à eficácia ou ao sucesso das políticas keynesianas de gestão da demanda. Embora seja com certeza certo que as políticas de governo expansionistas do tempo tiveram grande papel nos fantásticos desenvolvimentos econômicos daquele período, outras condições ou fatores favoráveis também contribuíram para o sucesso daquela expansão. Dentre essas, a necessidade de investir e reconstruir as economias devastadas do pós-guerra em todo o mundo; a necessidade de suprir a vasta demanda global dos consumidores; por bens de capital; e a falta de concorrentes para os produtos e capitais norte-americanos nos mercados globais – em resumo, o fato de que havia espaço gigantesco para crescimento e expansão no período imediatamente depois da guerra.

Acolhendo esses mitos e ilusões, os economistas keynesianos anteviram para eles mesmos a moldura de ouro ideal, na quebradeira e no período que se seguiu à Grande Recessão: uma oportunidade para uma nova alvorada de economia keynesiana. Quase seis anos depois, é muito claro que as prescrições de políticas keynesianas estão caindo em ouvidos surdos.

Ignoradas e deixadas de lado, as esperanças e ilusões keynesiana converteram-se em amargura, desapontamento e ira. Por exemplo, servindo-se de sua coluna no New York Times [que O Estado de S.Paulo reproduz caninamente, porque esse pensamento liberal à Keynes de Paul Krugman é o máximo que a UDN admite nas suas páginas de jornalismo econômico (e qualquer outro) imprestável (NTs)], o professor Paul Krugman frequentemente ataca o governo Obama por ignorar políticas keynesianas de expansão econômica e geração de empregos:

A verdade é que criar empregos em economia em depressão é coisa que o governo pode e deve fazer (…) Pensem bem: onde estão os grandes projetos de obras públicas? Onde estão os exércitos de trabalhadores do estado? Há hoje de fato meio milhão de empregados do governo a menos, do que quando o Sr. Obama assumiu a Casa Branca.[10]

No coração da frustração ou do desapontamento dos economistas keynesianos está a percepção não realista de que políticas econômicas seriam produtos intelectuais, e que construir políticas seria, antes de tudo, questão de expertise técnica e de preferência pessoal. O que esses economistas não veem é que construir políticas econômicas não é simples questão de escolha, quer dizer, de política “boa” versus política “má”. Muito mais importante: construir políticas é fazer política de classes.

Não basta ter coração ou alma compassiva; também é preciso não perder de vista o modo como se faz política pública sob o capitalismo. Não basta espancar repetidamente Ronald Reagan como o rei mau, e elogiar FDR como rei bom. A tarefa realmente importante é explicar por que a classe dominante expulsou o rei bom, nos EUA, e pôs no trono o rei mau.

Como diz o professor Peter Gowan da London Metropolitan University, “keynesianos fazem uma discussão essencialmente falsa a favor da re-regulação, quando absolutamente não veem que o Estado e Wall Street são uma e a mesma entidade.”[11]

Crescimento e emprego: Keynes versus Marx

Não foi só o modo como economistas liberais veem os desenvolvimentos reais, que levaram ao abandono do keynesianismo e ao aparecimentos dos vícios neoliberais; também o modo como explicam os problemas correntes de desemprego e de estagnação econômica. Ao persistentemente culpar o “capitalismo neoliberal” – em vez de culpar o próprio e total capitalismo – pelas altas taxas de desemprego, os propositores de economias keynesianas tendem a perder de vista as causas estruturais ou sistêmicas do desemprego: a tendência secular e/ou sistêmica da produção capitalista para constantemente substituir o trabalho humano por máquinas, e, assim, criar massa considerável de desempregados, um “exército de reserva de mão de obra”, nas palavras de Karl Marx.

As leis fundamentais da oferta e demanda de mão de obra no capitalismo são pesadamente influenciadas, ensina Marx, pela capacidade do mercado para produzir regularmente um exército de reserva do mão de obra, um “superávit populacional”. Esse exército de reserva de mão de obra é portanto tão importante para a produção capitalista quanto o exército ativo (realmente já empregado) de mão de obra. Assim como um ajuste regular e na hora devida, do nível do corpo de água de uma represa usada para irrigação é crucial para o aproveitamento estável da água, assim também o tamanho “adequado” de um corpo de desempregados é criticamente importante para a rentabilidade da produção capitalista:

O exército industrial de reserva, durante os períodos de estagnação e prosperidade média, derruba todo o exército de trabalho ativo; durante os períodos de superprodução e paroxismo, mantém em xeque suas pretensões. Populações em relativo superávit são, pois, o pivô sobre o qual opera a lei de oferta e demanda de trabalho. Assim se limita o campo de ação dessa lei, dentro dos limites absolutamente convenientes para a atividade de exploração e para a dominação pelo capital.[12]

Na era da globalização da produção e do emprego, o exército de reserva de mão de obra foi drasticamente expandido para fora das fronteiras nacionais. Segundo pesquisa recente da Organização Mundial do Trabalho (OMT), entre 1980 e 2007 a força de trabalho global cresceu cerca de 63%. O relatório também mostra que, dada a urbanização em todo o planeta e/ou a saída dos camponeses dos campos, a razão entre exército ativo de exército de reserva de trabalho é hoje de menos que 50%, quer dizer, mais da metade da mão de obra global está hoje desempregada.[13]

Esse vasto e rapidamente acessível bolsão de desempregados, além da facilidade relativa para mudar a produção para qualquer ponto do mundo – e não alguma “intenção malévola de Republicanos direitistas ou de neoliberais safados” – é que obrigaram a classe trabalhadora, principalmente nos países capitalistas centrais, a baixar a cabeça: e a submeter-se aos brutais esquemas de austeridade nos salários e cortes de benefícios, às demissões, ao esvaziamento dos sindicatos, aos empregos de meio período, ao trabalho precário e a tudo mais que se vê.

Isso também explica por que repetidas convocações, feitas pelos keynesianos, para que se embarque em pacotes de estímulo de tipo keynesiano, para ajudar a pôr fim à recessão e aliviar o desemprego, continuam a soar como propostas ocas. Sob as novas condições de produção, que deixaram o nível nacional e ganharam níveis globais, e na ausência de fortes pressões políticas que os trabalhadores e movimentos de base em geral possam exercer, simplesmente não há refills para as receitas do Dr. Keynes – as quais foram pensadas para condições socioeconômicas radicalmente diferentes das que há hoje, e para circunstâncias nacionais, não globais.

Teoricamente, a estratégia keynesiana de um “ciclo virtuoso” de altas taxas de crescimento e emprego é ao mesmo tempo simples e racional: gastos governamentais massivos em períodos de sério revés econômico fazem aumentar empregos e salários, injetam poder de compra na economia, o que, por sua vez, empurra os produtores a produzir e contratar, o que, por sua vez, faz subir emprego, salários, demanda, oferta… ad infinitum. Mas, por mais que a estratégia soe relativamente simples e satisfatoriamente racional, ela está cheia de falhas.

Para começar, ela implicitamente assume que empregadores e fazedores de políticas governamentais estejam genuinamente interessados em gerar pleno emprego, mas, apenas, ‘não sabem’ como alcançar essa boa meta comum. Mas produção de pleno emprego pode não ser necessariamente o nível ideal ou nível de máximos lucros, da produção capitalista; significa que pode não ser o objetivo real dos empresários, empregadores e ou políticos encarregados de conceber políticas públicas.

Como já anotamos aqui, um bolsão considerável de desempregados é essencial para manter a lucratividade capitalista, tanto quanto o número de empregados a serem realmente postos a trabalhar. Em sua ânsia para manter o custo do trabalho o mais baixo possível, mantendo a classe trabalhadora o mais dócil possível, o capitalismo tende sempre a preferir altas taxas de desemprego e salários baixos, a baixas taxas de desemprego e salários altos.

Isso também explica por que, por exemplo, o mercado de ações sempre tende a subir, quando há relatos de desemprego crescente, e vice-versa. Também explica por que, colhendo vantagens do longo (e ainda em andamento) ciclo de recessão, os empresários/políticos criadores de políticas públicas nos países capitalistas centrais, embarcaram em programa de austeridade sem precedentes, com cortes de gastos e redução do setor público, movimentos cujo objetivo é enfraquecer o trabalho e baixar os salários (“reduzir o custo do trabalho”).

Em segundo lugar, o argumento keynesiano, de que um “ciclo virtuoso” de alto emprego, altos salários e alto crescimento seria facilmente alcançável, não fossem as “más” políticas do neoliberalismo ou a oposição dos empresários empregadores, baseia-se no pressuposto de que empregadores/produtores estariam ‘deixando de lado’ os seus próprios interesses. Se prestassem atenção aos benefícios proverbiais dos “salários fordistas” sobre as vendas, prossegue o argumento keynesiano, eles conseguiriam ajudar-se simultaneamente a eles próprios e aos trabalhadores… e teríamos crescimento econômico e prosperidade para todos.

A visão do conhecido professor liberal (e ex-secretário do Trabalho no governo Clinton) Robert Reich sobre esse tema é típica do que dizem e pensam os keynesianos:

Durante a maior parte do século passado, a barganha básica no coração da economia norte-americana foi que empregadores pagassem o suficiente aos seus empregados, de modo a que empregados pudessem comprar o que os empregadores estivessem vendendo (…) Essa barganha básica criou um ciclo virtuoso de alto padrão de vida, mais empregos e melhores salários (…) A barganha básica acabou-se (…) Os lucros das empresas estão no alto, em vasta medida porque o salário está no muito baixo e as empresas não estão contratando. Mas esse é jogo de perde-perde para as empresas, no longo prazo. Sem número suficiente de consumidores norte-americanos, seus dias de lucros estão contados. Afinal, há um limite para o máximo de lucros que podem obter cortando na folha de pagamento dos norte-americanos.[14]

Há duas grandes falhas nesse argumento. O primeiro problema é que o argumento assume (implicitamente) que os produtores norte-americanos dependem dos trabalhadores que vivam nos EUA, não só como mão de obra mas também como consumidores – como aconteceria numa economia fechada. Na realidade porém, os empresários norte-americanos estão-se tornando cada dia menos e menos dependentes seja da mão-de-obra doméstica seja para vendas, dado que vão expandindo sempre a produção e as vendas para mercados externos: “Nas duas pontas, na oferta [de empregos] e na demanda, o trabalhador/consumidor norte-americano já é visto como cada dia mais inessencial”.[15]

O segundo problema com o argumento é que salários e benefícios são categorias micro (ou de nível empresarial) decididas por empregados individuais e/ou gerentes de corporações, não por algum tipo de planejador macro (ou estatal/nacional) de demanda agregada (numa economia centralmente planejada). Produtores individuais (pequenos ou grandes) veem salários e benefícios primeiro, e sobretudo, como altos custos de produção que sempre têm de ser minimizados o mais possível; e só em segundo lugar (quando acontece!) é que os veem como parte da demanda nacional agregada que pode (por vias complexas e não garantidas) contribuir para a venda de seus produtos.

Marx caracterizou a capacidade e a disposição do capitalismo para criar grandes bolsões de desempregados (para criar uma classe trabalhadora cada vez maior e mais pobre), como capacidade e disposição para “miserificar” [é a “miserificação”, orig. ing. “immiseration”] e para submeter a força de trabalho – um mecanismo inserido no capitalismo, essencial para a “lei geral” da acumulação capitalista:

“Decorre daí portanto que na proporção em que o capital acumula, a parte do trabalhador, seu pagamento, alto ou baixo, vai piorando. Essa, afinal, é a lei que equilibra o superávit de população, ou o exército industrial de reserva, conforme a extensão e a energia da acumulação, a lei que solda o trabalhador ao capital, mais firmemente do que as correntes de Vulcano prenderam Prometeu àquela montanha. Ela estabelece a acumulação da miséria, correspondente à acumulação do capital. Acumulação de riqueza num polo; e, portanto, ao mesmo tempo, acumulação de miséria, agonia do trabalho sem fim, escravidão, ignorância, brutalidade, degradação mental, no polo oposto, quer dizer, no lado oposto da classe que produz seu próprio produto na forma de capital.[16]

Conclusão

A teoria marxiana do desemprego, baseada na teoria do exército industrial de mão de obra de reserva, oferece explicação muito mais potente para os altos e prolongados níveis de desemprego, que a ideia keynesiana que atribui a praga do desemprego a políticas “malévolas” ou “mal orientadas” do neoliberalismo. Assim também, a teoria marxiana da subsistência dos salários de miséria oferece explicação muito mais cogente de como ou por que esses níveis de salários de miséria, além de uma predominância generalizada ou nacional da miséria, podem sempre andar de mãos dadas com altos níveis de lucros de empresas e do mercado de ações, do que as ideias keynesianas; para essas, altos níveis salariais seriam condição necessária para ciclo econômico de expansão.

Talvez mais importante que isso, a visão marxiana de que programas duradouros, significativos de redes de segurança social só podem ser criados e mantidos se houver dedicada e grande pressão das massas – e só em escala global coordenada -, garante solução mais lógica e mais promissora ao problema dos sofrimentos econômicos que sempre pesam sobre a maioria da população mundial. Muito mais lógica e mais promissora que os pacotes ‘limpos’, puramente acadêmicos e essencialmente despolitizados dos estímulos keynesianos em nível nacional.

Não importa por quanto tempo ou com quanto entusiasmo os keynesianos de bom coração supliquem por empregos e por outras reformas de tipo New Deal, as suas súplicas para implantação desses programas serão sistematicamente ignoradas por governos que são eleitos e controlados por poderosos interesses do dinheiro.

A falha fundamental nas prescrições keynesianas de demanda administrada é que não passa de um conjunto de propostas populistas que atropelam a política de classes, quer dizer, que ignoram as condições necessárias para pôr em execução aquelas propostas.

Só com mobilizações de massas de trabalhadores (e outros movimentos de base) e com luta, em vez de só suplicar, por fatia justa do que, de fato, é produto do trabalho da maioria que trabalha, essa maioria poderá alcançar segurança econômica e dignidade humana. *****

* Ismael Hossein-Zadeh é Professor Emérito de Economia (Drake University). É autor de Beyond Mainstream Explanations of the Financial Crisis (Routledge 2014), The Political Economy of U.S. Militarism (Palgrave- Macmillan 2007) e Soviet Non-capitalist Development: The Case of Nasser’s Egypt (Praeger Publishers 1989). É um dos autores-contribuidores que publicaram Hopeless: Barack Obama and the Politics of Illusion (AK Press 2012).

[1] Esse artigo é versão muito reduzida do Cap. 2 de meu livro Beyond Mainstream Explanations of the Financial Crisis: Parasitic Finance Capital (Routledge 2014).

[2] Anwar Shaikh, “The Falling Rate of Profit and the Economic Crisis in the US,” in The Imperiled Economy, Book I, New York, NY: Union for Radical Political Economy (1987).

[3] Harry Shutt, The Trouble with Capitalism: An Enquiry into the Causes of Global Economic Failure, London: Zed Books (1998).

[4] Jan Toporowski, Why the World Economy Needs a Financial Crash and Other Critical Essays on Finance and Financial Economics, London: Anthem Press, 2010, p. 18.

[5] Jan Toporowski, Why the World Economy Needs a Financial Crash and Other Critical Essays on Finance and Financial Economics, London: Anthem Press, 2010, p 25.

[6] Citado em Alan Nasser, New Deal Liberalism Writes Its Obituary.

[7] Jerome S Kalur, Review of Andrew Kliman’s The Failure of Capitalist Production.

[8] Ibid.

[9] Ibid.

[10] Paul Krugman, No, We Can’t? Or Won’t?.

[11] Peter Gowan, “The Crisis in the Heartland,” in M. Konings (ed.) The Great Credit Crash, London and New York: Verso, 2010.

[12] Karl Marx, Capital, vol. 1, New York: International Publishers, 1967, p 639.

[13] International Labor Organization (ILO), The Global Employment Challenge, Geneva, 2008; as cited in John Bellamy Foster, Robert W McChesney and R Jamil Jonna, The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism.

[14] Robert Reich, Restore the Basic Bargain.

[15] Alan Nasser, The Political Economy of Redistribution: Outsourcing Jobs, Offshoring Markets.

[16] Karl Marx, Capital, vol. 1, New York: International Publishers, 1967, p 645.

_______

Fonte: Asia Times Online

http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/GECON-01-290814.html

Tradução: Vila Vudu