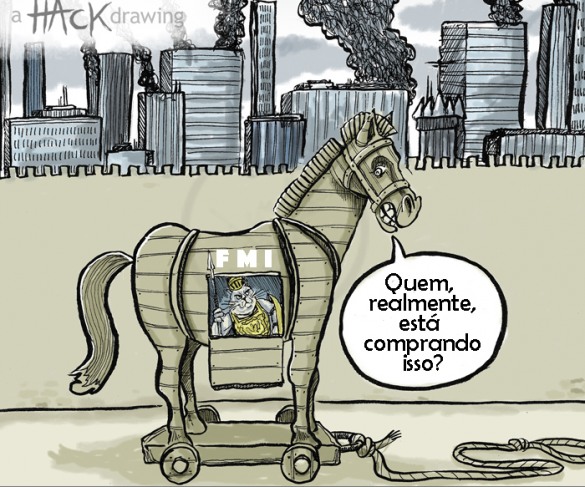

Na noite em que foi anunciado o acordo no Eurogrupo, Paul Krugman apresentou-nos uma adivinha, lembrando Marlon Brando: o que resulta do cruzamento entre um padrinho da Mafia e um bando de ministros das finanças? A resposta dele é esta: alguém que nos faz uma proposta que não conseguimos compreender. Contra a nebulosa das ameaças, tentemos então compreender.

Do acordo, o governo grego conseguiu seis vantagens. A primeira, sobretudo dos dias anteriores, é um enorme impacto de simpatia entre a opinião pública europeia. A Alemanha nunca tinha sido desafiada e note, caro leitor ou leitora, o significado da conferência de imprensa de Varoufakis frente a Schauble para um trabalhador português (ou alemão): foi uma alegria numa época de tristezas. A segunda foi evitar a armadilha de Samaras, que tinha acordado com a troika novas medidas de austeridade para o fim de fevereiro (redução de pensões e aumento do IVA). A terceira foi voltar a poder usar a dívida pública como colateral para os empréstimos aos bancos nacionais. A quarta foi a pequena margem de manobra para o uso do saldo primário de 2015, permitindo readmitir funcionários públicos que tinham sido despedidos. A quinta é o reconhecimento de um processo de negociação da dívida, embora ainda indefinido. Finalmente, o ganho que é o reconhecimento do fim da troika, embora seja sobretudo simbólico – mas a política também se faz de símbolos.

Ao mesmo tempo, o acordo representa quatro grandes concessões. A Grécia aceitou a supervisão decisória sobre todas as suas medidas, num modelo pior do que o que fora proposto na segunda feira passada (e retirado por imposição de Merkel). Não há financiamento ponte, que seria incondicional, porque o financiamento virá em abril consoante a revisão dos resultados do acordo. E, hoje, será apresentada uma lista de medidas à aprovação europeia, pressão total desde a primeira semana. Em segundo lugar, o acordo vale por quatro e não por seis meses. O que é muito importante: mal o programa termine, a Grécia terá mais de 6 mil milhões a pagar ao BCE, logo ao BCE. Terceiro, Tsipras não pode mobilizar para a economia os fundos disponíveis para os bancos, como precisava. Quarto, o governo aceitou repor o saldo primário de 2016 em 4,5%, o que significaria novas medidas de austeridade.

Numa palavra, tudo se resolve nos próximos meses. Ganhar tempo, que tantas vezes é fundamental, é sempre não decidir tudo: pode servir para preparar uma resolução e vencer, como pode ser uma forma de adiar ou até de esperar.

Ora, o tempo é importante para a Europa. A União também ganhou margem de manobra, aliás: a pressão diminuiu e isso é negativo para Tsipras. Para mais, o governo grego não tem nem terá qualquer aliado entre os outros governos: o centro está alinhado com Merkel, porque esse é o efeito de uniformização política produzido pelas regras europeias, que só reconhecem os mercados financeiros. Dos partidos socialistas não “vêm reforços”, só vem austeridade. Mas, entretanto, o quadro institucional está a mudar radicalmente, porque o governo alemão, o tirano silencioso, passou a conduzir as negociações e as decisões. Numa palavra, sentou-se no trono. Dijsselbloem, em nome de Merkel e sem vergonha nem hesitação, retirou na segunda feira uma proposta de acordo negociada por Juncker e o presidente da Comissão Europeia desvaneceu-se. O fechamento institucional da Europa acelerou-se com esta crise e não tem remédio.

Para a Grécia, ganhar tempo pode ser útil. Mas o tempo tem um preço: em junho, no fim do acordo, ou a Grécia estabelece um novo programa de austeridade ou pedirá financiamento nos mercados, se não tiver uma alternativa de redução substancial e imediata do serviço da dívida. Ou seja, a sua restrição externa é imperativa. Até então, terá pouca capacidade de criar investimento e emprego e, portanto, a sua restrição interna mantém-se.

Dir-se-á que David pode enfrentar Golias, mas tem de ter uma pedra na funda. O governo grego negociou sem Plano B e o adversário percebeu que Varoufakis não admitia nem preparava a alternativa, que é a saída do euro. Merkel teve por isso a possibilidade de ser ela a escolher entre impor as condições do acordo, com algumas cedências, ou forçar a saída da Grécia: durante a semana, pareceu preferir a segunda opção, inclinou-se depois para o acordo que será trabalhado durante esta semana com novas imposições e humilhações.

Haverá assim quatro meses de chantagens. E de negociações políticas: como a dívida pública grega é detida predominantemente por instituições e não por fundos privados, ao contrário do que se passou com as anteriores grandes reestruturações de dívida pública, toda a questão é política e entre Estados. Mas são negociações em que não há saída sem a resolução dos problemas de fundo. Em junho, quando se fechar a janela de oportunidade, ou fica um mau acordo e a continuação da austeridade, ou se abre a porta de saída.

Muito pode ser feito entretanto. Uma resolução bancária sistémica, como aqui sugeri, permitiria proteger o balanço dos bancos e a sua liquidez, abater a sua dívida, prepará-los para se protegerem de ataques pelo BCE e orientar o crédito para políticas de curto prazo de criação de emprego e de aumento da procura.

Em todo o caso, um prazo é um tempo que terminará. Em junho, haverá novas rondas de negociações depois deste quatro meses de dificuldades e, porventura, o povo grego será chamado a pronunciar-se sobre o que vem. Porque em última análise, é sempre a democracia que está a ser julgada: podemos decidir? Somos donos de nós próprios?

Dizia Varoufakis, lembrando o Livro XII da Odisseia, que, como Ulisses, prefere amarrar-se ao mastro quando passar pela ilha das sereias, para manter compromissos sólidos sem se desviar. A Grécia – e nós com ela – bem precisamos de um mastro forte e de velas abertas. Mas não são sedutoras sereias que temos que passar, são monstros bem mais ferozes. São hoje os nossos donos.

Francisco Louçã

Professor universitário. Ativista do Bloco de Esquerda.

Artigo publicado em blogues.publico.pt em 23 de fevereiro de 2015