Não é exagero dizer que o golpe de 2016, que encerrou a experiência democrática iniciada no Brasil a partir de 1985, pegou todo mundo de surpresa. Muitos podiam reclamar dos limites da democracia brasileira, ainda insuficientemente inclusiva, com um eleitorado imaturo, atravessada por práticas patrimonialistas, sujeita a formas de manipulação da vontade coletiva – as críticas eram variadas, dependendo de onde partiam. Mas era consensual a ideia de que suas regras básicas tinham chegado para ficar, em particular o fato de que o poder político deveria ser conquistado pelo voto. Pesava também a constatação de que as forças armadas, ainda que não exatamente convertidas ao credo democrático (como demonstra sua incapacidade de fazer a autocrítica da ditadura), pareciam pouco inclinadas a uma intervenção política mais ostensiva. Com os quartéis apaziguados, estava afastada a possibilidade de golpe, entendido classicamente como golpe militar, que seria a principal ameaça à continuidade do processo democrático.

Por isso, o triunfo do golpe de novo tipo que levou Temer Golpista à presidência surpreendeu os observadores da realidade política brasileira e, em particular, aqueles da tribo à qual pertenço: os cientistas políticos. Na verdade, o sentimento de surpresa, de incapacidade de encaixar os eventos num enquadramento explicativo que faça sentido, vem de antes. Começa em junho de 2013, quando as ruas das cidades brasileiras foram tomadas por manifestações que ninguém esperava, com uma adesão que ninguém esperava, que se desdobraram de maneiras que ninguém esperava. Uma leitura dos estudos que têm sido publicados sobre as “jornadas de junho” mostra que um traço comum a muitos deles é o reconhecimento expresso de seu caráter tateante e de sua impotência explanatória.

Isso ocorre porque a ciência política é vítima da crença em sua própria narrativa dominante. É uma narrativa em que o conflito social é inteiramente englobado pelas instituições. A parte do conflito que não se expressa por via institucional é tratada como residual e como demonstração de um amadurecimento ainda insuficiente do nosso sistema político – com o ainda indicando o subtexto teleológico presente nessas formulações. É uma narrativa que se estabelece como dominante a partir da nossa “transitologia”, isto é, o corpo de estudos que descreve e analisa o processo de transição política da ditadura militar para a democracia. Com as honrosas exceções de praxe, a transitologia é marcada por três características:

A narrativa sobre o fim da ditadura privilegia as negociações e transformações dentro das instituições do próprio regime militar, ao ponto de quase invisibilizar o que ocorria do lado de fora.

O progresso da redemocratização é medido exclusivamente pela construção da nova institucionalidade, que adere ao figurino democrático-liberal vigente nos países avançados do Ocidente.

Um forte componente teleológico: essa institucionalidade liberal-democrática é o ponto de chegada fixo e definido desde sempre para a transição.

Nós chegamos, de fato, a uma crença quase absoluta na capacidade autopoiética das instituições políticas, da qual, a meu ver, o exemplo mais perfeito é o uso do conceito de “presidencialismo de coalizão”, que se tornou a chave explicativa dominante para a compreensão do funcionamento de nosso sistema político. Não nego a utilidade do conceito – e ele ganhou tal proeminência exatamente por sua capacidade de iluminar aspectos da realidade. Mas ele vai ser muitas vezes mobilizado para transmitir a ideia de que o sistema político brasileiro pós-redemocratização, a despeito de seus defeitos evidentes, é capaz de sempre alcançar um equilíbrio. E esse equilíbrio é explicado exclusivamente por acertos entre partidos, legislativo e executivo.

Esse mesmo entendimento é acionado para avaliar a trajetória do Partido dos Trabalhadores, que, aos poucos, se tornou um partido exclusivamente eleitoral e se distanciou dos movimentos populares que lhe deram origem – ou, melhor, deixou de se ver como porta-voz desses movimentos e instrumentalizou-os a partir da lógica eleitoral que passou a ser dominante. Em vez de um tipo de empobrecimento do projeto original do partido, essa démarche é lida como um processo natural de “amadurecimento”.

Aplaude-se, enfim, o fato de que as opções colocadas à disposição dos eleitores se tornam menos extremas, mais parecidas entre si. O centrismo crescente da disputa política, que segue a lógica da competição eleitoral, não é avaliado como uma redução do cardápio de alternativas colocado à disposição dos eleitores, mas como um passo na direção da desdramatização da política. Caminharíamos, enfim, para a democracia morna idealizada por tantos, em que a vitória de uns ou de outros deixa de ser uma questão de “vida ou morte” e passa a ser um aspecto menor do funcionamento permanente de instituições estáveis. De maneira um pouco mais profunda, firma-se a ideia de que estaríamos produzindo um consenso no Brasil, capaz de abarcar todas as forças políticas relevantes. Este consenso incluiria a democracia eleitoral, com o figurino completo de direitos liberais, Estado de direito e separação de poderes; a economia capitalista; as políticas de inclusão social e o combate à pobreza extrema. Nestas águas nos moveríamos, até onde a vista era capaz de alcançar, numa espécie de pacto social-democrata adaptado para uma sociedade com expectativas igualitárias sumamente baixas.

Chegando ao poder em 2003, Lula inicia sua “mágica” de conciliação de interesses. Não vou discutir aqui o lulismo, até porque existem outros muito mais competentes do que eu para fazer isso. Só quero destacar que o lulismo promoveu uma inclusão social acelerada e real, ainda que tímida. Não existe maximalismo que autorize negar o impacto da ampliação da oferta de emprego, do aumento real do salário mínimo e de projetos como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Luz para Todos. Mas isso foi feito sem mexer minimamente com o funcionamento do sistema político enquanto tal. Uma leitura corrente é que seu impacto “político” principal estaria no realinhamento das bases eleitorais do PT (logo, por consequência, também de seus adversários) – e essas novas bases permaneceriam na postura de passividade, expressando-se apenas pelo voto, que é a parte que lhes cabe nesse latifúndio.

Alguém pode dizer que a descrição que estou fazendo da atuação dos governos petistas é limitada ou mesmo injusta. De fato, às margens do sistema político cujo funcionamento permaneceu intocado, aí sim, eles incrementaram mecanismos de participação social, com a miríade de conferências, de conselhos etc., que brotaram dos braços do Estado ao longo dos anos de Lula e Dilma no poder. Mais uma vez, não se trata de minimizar a importância destas experiências, que podem ser entendidas como uma forma de ampliar a institucionalidade política e abrir espaços de interlocução com organizações da sociedade civil que, de outra maneira, dificilmente teriam condições de se fazer ouvir. Mas estes novos espaços continuam em posição subalterna diante da política “de gente grande”, que é a negociação entre o executivo e o legislativo (e, claro, as pressões diretas do capital). Fazendo um símile talvez um pouco ousado, é como se fosse uma adaptação da estratégia leninista do duplo poder, com a peculiaridade de que, nessa adaptação, o novo poder abre mão de qualquer expectativa de desafiar o poder anterior.

Esse era o quadro: os governos do PT promoviam a inclusão social que podiam, sem afrontar os interesses dominantes, contando com angariar a simpatia (logo, o apoio eleitoral) dos beneficiados. Controlando o poder executivo federal, usavam os instrumentos de que dispunham para garantir o apoio necessário no legislativo. Precisavam lidar com a má vontade de parte das elites tradicionais, que se sentiam incomodadas por ver os neófitos ocupando posições que julgavam suas por direito divino, e em particular com a má vontade da mídia. Mas nada que desestabilizasse o jogo que estava sendo jogado. Mesmo o cerco da mídia: seus limites foram testados na crise do mensalão, durante o primeiro mandato de Lula, e ficou demonstrado que a intenção principal era gerar um desgaste que se depois manifestasse nas urnas.

Assim, junho de 2013 aparece como um raio em céu azul. E isso tanto por quem leu o momento como um risco à nossa consolidação democrática quanto por quem, à esquerda, viu ali o ponto de partida para uma revolução popular da qual já se desesperançava. Há muito ainda que se estudar para entender essas manifestações, que acredito terem sido um ponto de viragem crucial na política brasileira recente. Desejo destacar apenas alguns poucos aspectos:

O foco inicial no transporte público, que depois se expandiu para outros serviços públicos, como educação e saúde, demonstrou os limites das políticas implementadas pelos governos petistas, cuja leitura da inclusão social privilegiava o acesso ao consumo.

Os protestos tomaram uma dimensão que superaram em muito a capacidade de liderança de seus organizadores, permitindo a diluição de sua pauta, algo que é sempre lembrado. Mas chamo a atenção para o fato de que, com isso, foi aberta uma oportunidade para a expressão do ressentimento das classes médias com a ascenção dos mais pobres, ressentimento que é recorrente na história política brasileira. Ele tem por base interesses tanto materiais, uma vez que essas classes médias se beneficiam com a oferta de uma mão de obra que trabalha a preço vil (nos empregos domésticos e serviços pessoais), quanto simbólicos, de manutenção das hierarquias sociais. E se expressa na narrativa de decadência moral, centrada na corrupção, voltada para medidas punitivas e hoje focada no PT – narrativa que sustentaria em seguida o apoio destes mesmos setores ao golpe. Foi reafirmado o poder dos meios de comunicação de massa, que foram capazes de ressignificar os protestos, de separar o joio da “violência radical” do trigo da “cidadania ativa”, de legitimar a repressão policial quando ela ocorreu e, enfim, de promover a adesão de muitos grupos alheios à sua deflagração inicial. Embora as redes sociais tenham sido ferramentas importantes na construção das mobilizações, o peso predominante da mídia tradicional na construção dos sentidos foi indiscutível.

Nada disso cabia nos modelos que interpretavam a realidade política brasileira. Nem mesmo naqueles que informavam os agentes políticos tradicionais. Seja no governo, seja na oposição, eles reagiram aos protestos dentro da lógica da política convencional, numa demonstração patética de sua incapacidade de dialogar com aquilo que as ruas estavam (de uma maneira caótica, contraditória, desordenada, incerta) dizendo. Tratava-se de minimizar danos, com promessas vagas e sempre de uma maneira que recolocava os cidadãos comuns numa posição de passividade e reatividade, no caso de Dilma e do PT. Ou de faturar eleitoralmente, no caso da oposição à direita, expressão na qual incluo tanto o PSDB quanto Marina Silva. Nesse caso, o protesto seria o indício de uma insatisfação com o governo petista, cuja expressão final deveria ocorrer nas urnas de 2014.

À esquerda do governo, a perplexidade não era menor e, à parte algumas fórmulas retóricas de expressão de entusiasmo pelo novo “protagonismo das massas”, pouco foi elaborado, pelo menos pouco que pudesse servir para orientar uma estratégia política. Creio que, ao menos em parte, isso se deve à absoluta centralidade que o PT mantém nesse campo (a esquerda), tão grande que mesmo aqueles que se descolaram de seu projeto político se mantêm como quem basicamente apresenta reações às posições do petismo.

A despeito da eventual saudação pública às “ruas”, todos – inclusive os cientistas políticos – se sentiram aliviados ao pensar que aquilo passou. Com as eleições de 2014, a política voltava ao “normal”. Os protestos de junho do ano anterior eram imagens a ser eventualmente utilizadas na propaganda da televisão ou a demonstração de um certo espírito reinante, vago o suficiente para ser evocado, com diferentes sentidos, por diferentes candidatos.

Mas a política não voltou ao “normal”. A normalidade implicava o modelo de que era a eleição que definia quem havia vencido a disputa política naquele momento. Em seguida, o detentor do Poder Executivo usava os recursos que controlava para acomodar os interesses presentes no Poder Legislativo. O núcleo duro dos derrotados fazia a oposição mais estridente possível, tentando desgastar o governo para ampliar suas chances na eleição seguinte. Era assim que devia ser.

Só que, desta vez, não deu certo.

Por quê? Talvez o PSDB e os interesses que o circundam tenham ficado alvoroçados com a quarta derrota consecutiva, desencantados com o modelo de alternância no poder pela via do voto – e aí não resistiram à tentação gerada pela confluência de forças anti-Dilma nas ruas, no aparelho repressivo de Estado e na mídia. Podemos acrescenter aí pitadas da política anedótica, como a vingança de Eduardo Cunha ou a mosca azul picando Temer Golpista.

Mas mesmo que fiquemos nisso, já está claro que a disputa política não se limita à sua expressão dentro das instituições. Estamos percebendo, em primeiro lugar, que a democracia eleitoral não é “the only game in town”, a única opção de ação política, como quer nosso receituário.

Isso nos leva a três constatações, que apresento aqui como conclusões:

(1) Para entender a dinâmica do conflito político é necessário levar em conta as forças sociais e os interesses que não se expressam nos canais institucionalizados. Alguns não têm força suficiente para serem ouvidos por meio deles. Outros têm força demais para aceitar serem contidos por eles.

Não é possível ignorar o peso da frustração de amplos setores populares, para os quais o modelo lulista se mostrava insuficiente, o que foi expresso em junho de 2013. E temos aí, também, a presença de novos movimentos de mulheres, de periferias, da população negra, de lésbicas, gays e travestis, cuja interface com a política institucional é muitíssimo débil. São movimentos que utilizam as novas tecnologias da informação, mas que estão longe de ser meramente “virtuais”, que contam com uma espécie de “capilaridade desorganizada”, para não dizer caótica, e uma energia que, pelo menos do ponto de vista da avaliação política mais tradicional, gera muita ação e pouco resultado. Entender o que são esses movimentos, entender como eles podem se articular numa ação transformadora, é a meu ver um desafio central para a esquerda brasileira.

Do outro lado está, em primeiro lugar, o capital. Sua relação com o poder político nunca é contida inteiramente pelas regras da institucionalidade vigente. Não custa lembrar que a corrupção não é um mero “desvio”: é um dos meios, entre muitos outros (lobby, financiamento de campanha, desinvestimento real ou ameaça de desinvestimento etc.), pelos quais o capital faz valer seus interesses. O agravamento das tensões políticas revelou que, para nossas classes dominantes, os pequenos avanços dos governos do PT já pareceram excessivos. Talvez devamos voltar à teoria da dependência, na versão de Ruy Mauro Marini: no capitalismo periférico, é imposto um padrão de superexploração, em que a força de trabalho deve ser vendida abaixo do valor da sua reposição. Não vou entrar nessa polêmica, mas é evidente que é nessa direção que o governo Temer aponta: ampliação do desemprego e da vulnerabilidade social, recuo no valor de compra dos salários, redução das garantias legais ao trabalho, retração do gasto social fazendo com que os trabalhadores devolvam crescente parte da riqueza ao capital na compra de serviços que antes o Estado financiava via tributação. Se esse programa não vai ser aprovado nas urnas, e parece que não vai mesmo, é preciso ter outros meios que contribuam para implementá-lo.

Em suma: se queremos entender a política e o funcionamento das instituições para além da marola do noticiário, é preciso levar em conta, centralmente, a relação do Estado com as classes dominantes. Os modelos de interpretação em vigor na ciência política aderem à ficção de uma institucionalidade jurídico-política liberada do conflito de classe, mas crises como a que estamos vivendo revelam os limites dessa abordagem.

(2) Em segundo lugar, e até como derivação do primeiro ponto, é importante levar em conta o controle da informação.

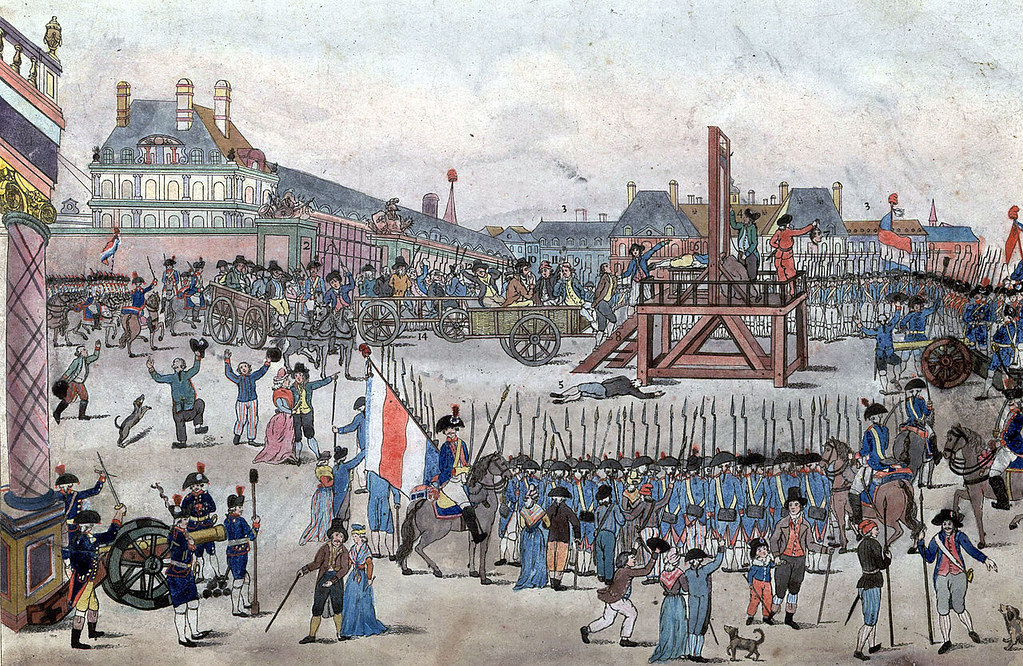

As narrativas da história política do Brasil tendem a ignorar a mídia ou, no máximo, conceder a ela um papel absolutamente secundário. No entanto, da Revolução de 1930 ao golpe de 2016, passando (entre outros momentos) pela crise de 1954 e pelo golpe de 1964, o papel dos meios de comunicação esteve muito longe de ser negligenciável. E os modelos da ciência política também os negligenciam – em contraste com a preocupação obsessiva que os próprios agentes políticos têm com sua própria visibilidade pública.

Mesmo o subcampo dos estudos sobre mídia e política precisa se renovar para entender o momento atual. Quando ele ganhou fôlego no Brasil, a partir das eleições presidenciais de 1989, os jornais e sobretudo as emissoras de televisão eram vistos como imbatíveis fazedores de reis. A vitória de Lula em 2002 ainda podia ser acomodada nessa crença, uma vez que naquela eleição os grandes veículos, capitaneados pela Rede Globo, fizeram seu experimento de “imparcialidade” ostensiva e extraíram do PT provas de que estava suficientemente domesticado para chegar ao poder. Em 2006, 2010 e 2014, porém, o grosso da mídia se colocou sem disfarces contra os candidatos petistas – e perdeu. Essas derrotas provaram os limites de sua influência e foram, devo confessar, um balde de água fria nas pesquisas da área. De repente, nosso objeto não dispunha mais dos superpoderes que atribuíamos a ele. Mas poder limitado não quer dizer inexistente. Em 2013 e em 2015-2016, outras formas do impacto político da mídia ficaram patentes.

A despeito da importância que as novas tecnologias de informação e comunicação têm, na formação de redes e na disseminação de enquadramentos alternativos da realidade, seu papel ainda é, em grande medida, de reação à agenda e à leitura do mundo social que a mídia tradicional põe em marcha. Isso tem implicações tanto do ponto de vista da análise quanto da ação política: o controle da informação por um punhado de grupos privados permanece sendo um dos principais gargalos para a democracia no Brasil. Se conseguirmos restaurar os procedimentos democráticos mínimos e quisermos avançar um pouco a partir deles, essa é uma questão que não pode ser ignorada.

(3) A terceira conclusão, por fim, é algo que tenho dito muitas vezes nesses últimos tempos: as instituições são simultaneamente resultados da disputa política, arenas da disputa política e partícipes da luta política. Não podemos ver o mundo da política como se elas fossem as balizas fixas da disputa de projetos e interesses, alheias a essa disputa. Nosso sistema de freios e controles não preveniu o golpe; pelo contrário, foi acionado de maneira a alavancá-lo. E mostrou a que interesses é capaz de servir, uma vez que é acionado. De fato, temos uma institucionalidade que é desigualmente porosa, isto é, sensível a alguns interesses, quase impermeável a outros. Não levar isso em conta é abolir do nosso horizonte algo absolutamente central para entender a política como disputa de interesses, vinculada aos grupos sociais que buscam reforçar ou contestar os mecanismos de dominação que atravessam a sociedade.

A reflexão sobre o golpe de 2016 impõe a adoção de uma moldura teórica capaz de abranger o conflito social de maneira mais ampla, para além de sua expressão nas instituições vigentes.

Luis Felipe Miguel é professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, onde coordena o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades – Demodê, que mantém o Blog do Demodê, onde escreve regularmente. Autor, entre outros, de Democracia e representação: territórias em disputa (Editora Unesp, 2014), e, junto com Flávia Biroli, de Feminismo e política: uma introdução (Boitempo, 2014).