O futuro não é mais o que costumava ser

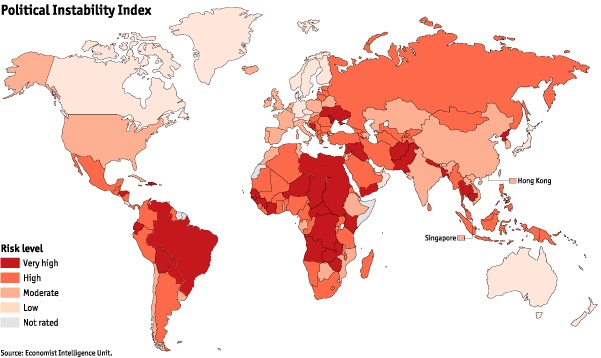

A última década e meia se caracterizou por uma onda de polarização social e política, que atingiu praticamente todas as regiões do globo. Nesse período, assistimos a movimentos separatistas no Reino Unido, na Bolívia, no Sudão, na Itália, na Espanha e na Ucrânia; guerras civis na Ucrânia, Síria, Iraque e Iêmen; golpes de Estado contra governantes eleitos em Honduras (2009), no Egito (2013), no Paraguai (2013), na Tailândia (2014) e no Brasil (2016), além de uma tentativa fracassada na Turquia (2016); levantes populares na Tunísia e no Egito (2011); repressão violenta contra movimentos pró-democracia na Rússia, em 2010, e no Irã, em 2009. E a lista poderia se alongar. Na maioria dos casos, esses cenários refletem polarizações “identitárias” envolvendo oposições e hierarquias associadas a categorias como nação, raça, etnia, cor, sexo, religião e classe social. Assim, temos situações em que se chocam o “povo” (“we, the people”, os 99%, os pobres, os “sem-diploma”, o cidadão comum, os desempregados, os trabalhadores, os camponeses, os indígenas) contra as elites (os partidos mainstream, a grande mídia, os banqueiros e advogados de Wall Street, os burocratas de Bruxelas, as corporações transnacionais, os oligarcas, os bilionários e os políticos), bem como conflitos entre cidadãos e imigrantes, nacionais e estrangeiros, cristãos e muçulmanos, “sulistas” e “nortistas”, brancos e não brancos.

Este artigo discute, de maneira muito esquemática, alguns desses cenários de polarização, buscando ressaltar o entrelaçamento entre fatores estruturais (“globais”), comuns aos vários países, e fatores de ordem identitária (“socioculturais”), de natureza local. Os efeitos dos fenômenos estruturais, que variam de acordo com a história e a posição relativa de cada nação no que chamamos de economia global, e as diferentes mesclas identitárias, que conferem a dramaticidade específica de cada história, devem nos ajudar a compreender melhor “os sentidos” envolvidos para os agentes desses conflitos e, eventualmente, especular sobre suas emanações futuras. Ademais, esperamos com isto estimular uma perspectiva comparativa para o debate sobre a atual crise brasileira, até aqui muito concentrado no cenário doméstico.

A título exploratório, nossa hipótese é a de que os cenários de polarização não resultam de uma crise da democracia representativa, mas sim do progressivo esvaziamento das funções e prioridades desenvolvimentistas dos Estados nacionais, que na nova qualidade de administradores de medidas definidas em fóruns supranacionais (OMC, União Europeia etc.) simplesmente já não podem responder às demandas de seus cidadãos e cidadãs. Isso não significa necessariamente que os Estados tenham perdido poder ou relevância, mas pode significar que seu componente nacional, sobre o qual todos os sistemas representativos modernos se construíram, tenha se esgarçado. Explicando, somos cidadãos e cidadãs por pertencermos a uma nação, e não por nascer e viver em um território governado por um Estado específico (que o digam curdos, palestinos, tibetanos, rohingya, ianomâmis e tantos outros povos perseguidos no próprio território em que nasceram e em que suas famílias vivem há gerações). De muitas maneiras, a nação é pré-requisito para a democracia moderna.1

Iniciamos nosso tour passando rapidamente pelos EUA e Europa e seguimos pelo Oriente Médio, América Latina e finalmente Brasil.

EUA e Europa: onde os desejos se tornaram recordações

Em que pesem as diferenças entre os vários contextos nacionais, a demanda por renacionalização da nação e da economia nacional é o traço comum aos EUA e Europa. Além disso, representa uma notável aproximação entre os extremos à esquerda e à direita (a despeito das suas diferenças nos temas identitários). A agenda da renacionalização se expressa nas promessas de coibir a liberdade das corporações transnacionais e dos bancos, romper tratados e uniões comerciais, proteger o mercado de trabalho interno, conter a imigração, trazer os empregos de volta com políticas protecionistas etc. No caso dos países europeus, a retórica da renacionalização se estende para os sistemas monetário e fiscal, bem como para o controle de fronteiras, todos hoje sob a tutela da União Europeia. Simplificando, trata-se de nostalgia por um tempo em que o capitalismo era “nacional” (pelo menos em certos aspectos e para certas nações), em que parcerias entre capital e trabalho eram funcionais para o crescimento e a estabilidade econômica, em que os bons empregos e salários eram reservados aos trabalhadores nacionais e em que os povos de aparência e hábitos “estranhos” viviam e trabalhavam em colônias no além-mar. A defesa do protecionismo e a rejeição aos grandes tratados comerciais (União Europeia e Nafta) são, ademais, traços comuns à retórica dos polos ideológicos à direita e à esquerda: Donald Trump e Bernie Sanders, nos EUA; Nigel Farage e Jeremy Corbyn, no Reino Unido; Marine Le Pen e de Jean-Luc Mélenchon, na França.

De certa forma, a questão dos empregos (renda e direitos sociais) encapsula tanto os elementos estruturais da globalização (deslocamento em massa de atividades produtivas para países em desenvolvimento, fortalecimento sem precedentes das grandes corporações) quanto os de ordem sociocultural (os empregos que a economia globalizada gera em maior quantidade nos países ricos, pelo seu caráter precário e mal remunerado, são ocupados por minorias e por imigrantes). Renacionalizar o mercado de trabalho implica estabelecer quem é e, sobretudo, quem não é parte da nação. Uma vez evocada, a questão sobre a nacionalidade inevitavelmente traz à tona as clivagens identitárias nas quais ela se apoia, consciente ou inconscientemente. Evidência disso é que a nova onda nacionalista no hemisfério norte se volta não apenas contra estrangeiros, mas também contra as minorias nacionais, cuja nacionalidade é posta em xeque: afrodescendentes e latinos, nos EUA, descendentes de argelinos na França, de caribenhos e de indianos no Reino Unido, de turcos na Alemanha. À direita, o problema se traduz diretamente em xenofobia; à esquerda na perda de entusiasmo pelo multiculturalismo, diante de um eleitorado cada vez mais assustado com a pressão migratória e as ameaças de terrorismo.

Na Europa, até mais do que nos EUA, a definição sobre “quem é” e, sobretudo, sobre “quem não é” membro da nação é aspecto crucial da questão. O último ciclo do colonialismo europeu subjugou todo o continente africano, o Oriente Médio e vastas partes da Ásia. Em muitos casos, as ex-metrópoles e suas grandes empresas nunca deixaram de fato de manter controle sobre suas ex-colônias, através de tiranos prepostos e de controle sobre as fontes de riqueza. Esse passado, bastante recente, confunde e amalgama as noções de nacionalidade, religiosidade, classe, raça, cor da pele e etnia, conectando diretamente os conflitos nas áreas mais ricas e mais pobres do planeta, como se verá a seguir.

Mundo em desenvolvimento: Onde os desejos são sempre cancelados

No chamado mundo em desenvolvimento, onde habita cerca de 80% da humanidade, os efeitos estruturais da globalização são, naturalmente, distintos ao dos países ricos. Vale lembrar que o “nacional-desenvolvimentismo” — liberal ou comunista — foi a ideologia que embalou os projetos de construção nacional via industrialização, em estados recém-criados2 e que não dispunham dos mesmos artifícios que permitiram aos europeus “imaginar comunidades” nacionais (“homogeneidade racial” e linguística, a cultura greco-romana, o cristianismo).A ausência de um passado mítico unificador foi substituída pela promessa de um futuro próspero para todos. O fato, porém, é que foram pouquíssimos os países do Terceiro Mundo que conseguiram se industrializar substancialmente, e mesmo estes, com escassas exceções, o fizeram ampliando e não reduzindo as enormes desigualdades econômicas, políticas e culturais que já os caracterizavam antes da independência. Em suma, se o período de altas taxas de crescimento não foi capaz de produzir coesão nacional nesses Estados, as transformações que se seguiram tampouco contribuíram para este fim. A partir dos anos 1980, com a crise da dívida e os programas de ajuste estrutural do FMI, a prioridade dos governos deixou de ser o crescimento econômico e passou a ser a estabilidade econômica (raramente atingida) para o pagamento de compromissos financeiros. As taxas de crescimento declinaram, o desemprego e a pobreza se ampliaram.

Em meio a todas essas mudanças, praticamente toda a América Latina e um sem-número de países africanos e asiáticos atravessavam a “terceira onda”3 da democratização, deixando para trás os regimes autoritários tão típicos do período nacional-desenvolvimentista e instaurando regimes formalmente constitucionais e democráticos. Essa combinação de crise econômica e abertura política foi decisiva para o quadro de polarização que assistimos hoje nessas regiões.4

A região em que os conflitos emergiram mais espetacularmente, nesta última década, foi o Oriente Médio, levando muitos a crer que uma quarta onda democratizante estava a caminho. O prenúncio da Primavera Árabe de certa forma aconteceu em um país não árabe da região, o Irã, em 2009, após a derrota do candidato liberal para o incumbente linha-dura na disputa presidencial, que foi contestada nas ruas, sobretudo pela população urbana de “classe média”, numa onda de protestos reprimida de forma violenta pelo governo. Já ali a importância das redes sociais virtuais foi bastante sublinhada pela imprensa para ressaltar o caráter “moderno” dos personagens envolvidos (jovens universitários, profissionais liberais, classes médias).5 Menos de dois anos depois, na Tunísia e no Egito estouraram verdadeiros levantes populares, que depois se espalham por Iêmen, Líbia e Síria, nestes casos evoluindo para guerras civis, nas quais estão envolvidos todos os grandes poderes internacionais. Na vanguarda desses levantes, novamente, estariam os setores mais “cosmopolitas”, jovens universitários e classes médias liberais, portadores dos valores universais ocidentais.

Nos dois países, governos autoritários, sustentados ao longo de décadas pelas grandes potências, vieram abaixo. Em ambos as democracias recém-instaladas pelas revoluções populares levaram ao poder partidos políticos ligados às suas respectivas Irmandades Muçulmanas. Na Tunísia, o Ennahda chegou ao poder, em 2011, liderando uma coalizão da qual já faziam parte dois partidos seculares, participou da elaboração da constituição de 2014, sendo depois reduzido nas urnas a força secundária da nova coalizão de governo. Oficialmente o Ennahda abandonou o rótulo de islamista e procurou assumir uma forma análoga à de seus pares democrata-cristãos europeus.6 Mas até aqui, a Tunísia é o único caso de sucesso democratizante entre os países que foram engolfados pela Primavera Árabe.

No Egito, em 2012, a chegada ao poder, via eleições, da Irmandade Muçulmana, com Mohamed Morsi, rapidamente dividiu os revolucionários de 2011 em dois polos, os setores médios urbanos e seculares versus os apoiadores do novo governo, majoritariamente (ainda que não exclusivamente) os habitantes pobres das periferias da capital e das grandes cidades, bem como de comunidades rurais. Apenas um ano depois de sua eleição, Morsi foi deposto pelos militares e condenado à morte (com mais outros cem correligionários), em julgamentos considerados “farsas” pela Anistia Internacional.7 A sentença de morte de Morsi foi revertida para muitas décadas na prisão, mas a Irmandade Muçulmana foi novamente banida. A volta do antigo regime foi exigida e aplaudida nas ruas pelos mesmos setores modernos e liberais de classe média urbana que, apenas um ano antes, haviam marchado pelo fim do regime de Mubarak, exigindo democracia. Foi a partir desse momento que o Estado Islâmico iniciou atividades no Sinai, contando com a frustração da maioria muçulmana da população, que se viu novamente excluída da política e oprimida por elites, em última instância sustentadas pelo Ocidente. Em resumo, o surgimento do Islão político e sua radicalização contemporânea só podem ser compreendidos tendo como pano de fundo mais de um século de intervenções e de controle imperialista sobre a região,8 como as que se desenrolam atualmente no Iraque, na Síria e no Iêmen. Não é por outra razão que a retórica jihadista envolve intensa rejeição ao Ocidente — trata-se do reverso da moeda colonial.

Os países latino-americanos sofreram agudamente com a crise da dívida e percorreram o labirinto de reformas preconizadas pelo Consenso de Washington. Os resultados são conhecidos: queda nas taxas de crescimento, crises financeiras, aumento do desemprego e da desigualdade.9 Segue-se a “onda rosa”, referência às vitórias eleitorais de partidos e lideranças políticas apoiadas principalmente pelos setores populares.10 Para Levitsky e Roberts, o que caracteriza essa onda como de esquerda é o fato de seus protagonistas terem como “objetivo programático central a redução das desigualdades econômicas e sociais”.11 É importante observar, contudo, que por si só os objetivos distributivos, a defesa do Estado social e mesmo a crítica ao neoliberalismo, guardadas as diferenças de vocabulário, encontram-se também nas plataformas conservadoras das Irmandades Muçulmanas e da direita europeia. Tendo em vista o contexto internacional, em nossa opinião, o que faz da onda latino-americana uma onda de “esquerda” é que seu apelo principal não é o nacionalismo (que unifica as diferentes classes sociais contra os estrangeiros) nem uma identidade religiosa específica, mas sim o seu caráter difuso de classe associado aos marcadores raciais, que, no contexto latino-americano, obliteram a retórica puramente nacionalista (não que ela não exista, apenas que não tem o mesmo poder de mobilização social que tem em outros contextos). A nosso ver, o que é característico da polarização latino-americana é a oposição entre elites que se veem como portadoras de pedigree europeu (leia-se, racialmente brancas) — e cujos interesses econômicos se alinham aos de capitais estrangeiros — e populações compostas de descendentes de indígenas e de africanos de diversas origens e de todas as misturas possíveis, oposição esta que reflete a longa história estamental dessas nações e o preconceito racial arraigado nessas elites.

No livro de título autoexplicativo, Democracy in Retreat: The Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline of Representative Government, Joshua Kurlantzick analisa, de modo perspicaz, a emergência recente, em diversos países em desenvolvimento, do que ele qualifica de mild authoritarian regimes:12 “O fato de que a classe média não constitui maioria da população nesses países tem importância notável, já que significa que a democratização frequentemente empodera os pobres mais que a classe média”.13 Nesses contextos a classe média tende a se identificar com as elites em seu pavor e preconceito em relação ao “povo”. Tanto mais se esse povo for visto como “racialmente” inferior pelas elites, como é o caso em praticamente toda a América Latina.

Com efeito, a prolongada hegemonia eleitoral de líderes como Chávez, Morales e Lula apoiou-se crescentemente no voto dos mais pobres e menos instruídos, que vêm a corresponder largamente àqueles setores da população discriminados também com base em características fenotípicas e/ou em função da origem regional. Não casualmente o trio de líderes que acabamos de nominar têm, cada qual, a marca de classe e de “raça” dos setores populares mais intensa- mente discriminados: Chávez um mestiço de baixa patente, Morales um indígena cocalero e Lula um operário nordestino. Ao chegar ao poder, como outsiders provenientes da periferia do sistema político, e conquistar longa (para os padrões regionais) permanência no poder, por meio da expansão do gasto social e do crescimento econômico, os três condenaram os setores oligárquicos desses países à posição de coadjuvantes da política, lugar que eles não conheciam nem estavam dispostos a aceitar por muito tempo.

Chávez, como se sabe, foi vítima do primeiro golpe (neste caso, civil-militar), em 2002, apoiado quase que abertamente pelos EUA, contrariados com a renacionalização do petróleo venezuelano.14 Comandando amplos programas sociais e cultivando uma retórica frenética de enfrentamento com as elites e o imperialismo, Chávez venceu todas as eleições que disputou.

Em Honduras, em 2009, e no Paraguai, em 2013, 15 presidentes democraticamente eleitos e apoiados majoritariamente por indígenas e camponeses pobres foram removidos do poder por grandes latifundiários, com apoio das classes médias urbanas, através de golpes de Estado construídos dentro do parlamento, do poder judiciário e das forças armadas e, posteriormente, sacramentados pelo apoio norte-americano.

Na Bolívia, onde dois terços da população se identifica como indígena (90% são ou aimaras ou quéchuas), a chegada de Morales ao poder foi uma longa caminhada, que começou com o ativismo sindical cocalero, em Cochabamba, mobilizado contra a política de erradicação da planta, financiada pelos EUA. Em 2000, após o governo privatizar a companhia de águas daquele departamento, gerando grandes aumentos de tarifas, estouram protestos populares dos quais participam trabalhadores rurais, operários, cocaleros e ambientalistas. Em 2002, Morales perde a eleição presidencial por diferença mínima para Sánchez de Lozada, que ao aplicar mais um plano ortodoxo de ajuste terminou provocando ondas de protestos que levariam à sua deposição, em 2003, bem como a de seu vice e sucessor, Carlos Mesa, em 200516 A luta dessas comunidades indígenas, de pequenos agricultores, de artesãos urbanos e de trabalhadoras domésticas tem ao mesmo tempo dimensão de classe (campesinato e trabalhadores urbanos informais), étnica e regional (“terras altas” versus “terras baixas”). Em 2005, Morales torna-se presidente em uma eleição em que contou com razoável apoio de setores médios urbanos, também fortemente afetados pela crise. Sua ênfase na questão indígena, na reforma agrária e em programas sociais financiados com recursos da nacionalização do gás, rapidamente afastou de si esses setores médios. No caminho para a reeleição, em 2009, sintomaticamente, Morales teve que enfrentar plebiscitos separatistas organizados pelos partidos conservadores nas áreas mais ricas do país.17

O que a maioria das histórias latino-americanas tem em comum é a crescente polarização entre pobres (índios, negros, mestiços, camponeses, pequenos lavradores, favelados, operários) e as classes médias e elites endinheiradas e brancas das grandes metrópoles. Em síntese, o racismo das elites brancas latino-americanas (mesmo que travestido de etnicismo regionalista, como no Brasil polarizado entre “nortistas” e “sulistas”) foi um poderoso obstáculo à formação de Estados efetivamente nacionais, e sua submissão ao dinheiro e às armas norte-americanas tornaram-se seu meio de ganho e seu seguro de vida contra seus próprios compatriotas. Por isso mesmo seu modo de dominação é incompatível mesmo com sistemas democráticos aguados como os que temos no continente. Relembrando Kurlantzick, nos países muito desiguais a democracia fortalece os pobres, e não as classes médias.

Assim, acreditamos que a atual crise brasileira é sintoma não do esgotamento do sistema político, mas sim do desmantelamento do Estado desenvolvimentista, que por algumas décadas foi capaz de amarrar as prioridades do Estado e os interesses das elites econômicas. Como dissemos, o desenvolvimentismo no Terceiro Mundo foi essencialmente um exercício de construção nacional por meio da industrialização. A maioria das experiências se deu sob formas autoritárias de organização política e geraram sociedades extremamente desiguais e rigidamente estratificadas. As elites econômicas concentraram a renda, as classes médias formaram estratos privilegiados pelo monopólio de profissões de nível superior, acesso aos recursos do Estado e alguma voz política e elites civis e militares da burocracia pública amealharam poderes e haveres nobiliárquicos para comandar a direção dos investimentos e redistribuir parcelas relevantes dos frutos do crescimento. Assim foi durante o chamado Milagre Econômico brasileiro, quando os militares deram escala e coesão ao tripé desenvolvimentista Estado-multinacionais-empresa nacional.18 Reduzida a coadjuvante de empresas estatais onipresentes e multinacionais gigantescas, a chamada burguesia nacional terminou desembarcando do regime militar, que apoiara inicialmente, já empunhando a bandeira da desestatização e da liberalização econômica.19 A moral dessa história é de que a burguesia só é nacional quando os grupos em controle do Estado assim o induzem.

O período neoliberal (Collor e FHC) desmontou apenas parcialmente o aparato estatal de comando econômico, deixando grandes grupos empresariais sob controle direto do Estado, caso da Petrobras, ou sob sua influência indireta, como nas privatizadas Vale e Embraer. Sobreviveram também os maiores bancos públicos (BB, CEF, BNDES). A Constituição de 1988 esboçou um estado de bem-estar bastante ampliado, ao qual os governos neoliberais responderam com inovações institucionais e políticas sociais limitadas, mas que foram o ponto de partida para os governos do PT implementarem em larga escala políticas de distribuição de renda mínima e benefícios para os mais pobres, ao mesmo tempo em que impulsionaram os salários no mercado formal de trabalho.

Os governos Lula e Dilma consagraram-se, assim, à tentativa de retificar o passado, revivescendo e reciclando políticas desenvolvimentistas, buscando conferir-lhes um caráter nacional (isto é, incluindo grupos sociais e regiões antes marginalizadas) e ampliando o espectro de políticas sociais. Isso foi feito, porém, sob a macroeconomia globalista, comprometida com atração de capitais externos, por meio de câmbio e taxas de juros, na prática, antidesenvolvimentistas.20 Por alguns anos felizes a quadratura do círculo parecia ter sido descoberta: a renda dos mais pobres cresceu e com ela o consumo e as importações. O boom das commodities ajudou a fechar as contas, até com muitas sobras. Mas a contradição entre a prioridade de crescer e a prioridade de manter a estabilidade permaneceu latente desde o primeiro governo Lula, até que a segunda se impôs sobre a primeira, caoticamente, já nos governos Dilma Rousseff.

Os efeitos positivos do crescimento do emprego e da renda e das políticas de inclusão social foram suficientes para construir uma hegemonia eleitoral que levou ao desespero os grupos políticos mais conservadores. Como mostra André Singer, a aproximação com o eleitorado mais pobre, menos escolarizado, mais interiorano e mais nordestino foi acompanhado de rejeição e hostilidade crescentes por parte das classes médias.21

Como sempre as lideranças civis não são capazes sozinhas de desferir golpes de Estado. A associação com a burocracia de Estado, onde se encontra o poder logístico das instituições, é sempre indispensável, até porque as lideranças civis perseguem interesses muitas vezes conflitantes entre si. A ninguém ocorreria que o golpe de 1964 poderia ter sido levado adiante e muito menos gerado governos estáveis e funcionais não fosse a liderança assumida pelas forças armadas, dotadas de hierarquia e coesão institucional, bem como dos meios de repressão violenta aos opositores. Na “virada de mesa” que derrubou Dilma Rousseff, esse papel coube às corporações do judiciário e às forças de segurança interna. Se for preciso estabelecer uma data, o golpe de 2016 tem início em 2005, com o chamado escândalo do Mensalão: emanou do próprio STF a estratégia de “flexibilizar” a Constituição e as leis, com aplicação de regras de exceção para grupos políticos especiais. Ali começam as prisões e condenações a longas penas sem provas materiais (como aconteceu com José Dirceu, para quem um estatuto legal inteiramente novo no Brasil, o chamado “domínio do fato”, foi criado sob medida), a anulação da presunção de inocência, o cerceamento ao direito de defesa, as invasões de privacidade, os vazamentos seletivos. Ali também se firmou a parceria entre o poder judiciário e os meios de comunicação, para fabricar a crise institucional e insuflar a opinião pública contra o governo.

Ao contrário das forças armadas, no entanto, as corporações do judiciário e as forças de segurança, agora o sabemos, não têm qualquer coesão ou disciplina internas. Parecem agir de forma ainda mais fragmentária e provinciana do que as próprias elites regionais de onde provêm. Os agentes dessas corporações — que, não custa lembrar, estão entre as mais privilegiadas da República — desempenharam papel capital no gradual solapamento da democracia e no golpe parlamentar que derrubou Dilma Rousseff. Mas, não obstante todo esse poder, esses grupos não são capazes de estabelecer um novo governo nem mesmo de manter alguma aparência de ordem.

Coesão tampouco existe entre os vários partidos e facções políticas, empresários e grupos de civis que se engajaram no golpe, o que se reflete no cotidiano caótico do governo que assumiu em maio de 2016. Até aqui a agenda dessa ampla aliança tem sido quase que inteiramente negativa, retirando estímulos à indústria e à construção civil, reduzindo direitos dos assalariados, congelando gastos com saúde e educação, aumentando o tempo de contribuição para os futuros aposentados, anulando demarcações de terras indígenas, entre outras. Salvaram-se da austeridade os príncipes do serviço público — a alta burocracia do judiciário e das forças armadas — e da crise econômica os bancos e agentes financeiros. Mas essas reformas, naturalmente, não tornaram nem tornarão populares os seus executores, o que é um problema para eles e para a sobrevivência da democracia.

Pelo lado do judiciário os protagonistas desse drama, sem o saber, terminaram criando uma armadilha para seus próprios sócios políticos. A convicção dos responsáveis pelas operações de que encontrariam farto material para incriminar Lula devia ser tamanha que aparentemente não se prepararam para o cenário adverso. Depois de mais de dois anos de investigações repletas de toda sorte de arbitrariedades e regras de exceção às leis, os casos levantados contra Lula são tão inconsistentes que, agora, ou os juízes o condenam de forma que só não parecerá arbitrária aos diretamente interessados ou não o condenam e lhe conferem um atestado de honestidade que nenhum outro político jamais teve. De quebra, os depoimentos de grandes empresários que deveriam atestar as culpas de Lula terminaram inviabilizando eleitoralmente praticamente todos os caciques dos próprios partidos que organizaram a virada de mesa e para isso apoiaram as investigações.

O fato é que a completa desconexão entre as agendas (públicas e não públicas) dos partidos que assumiram o poder e qualquer coisa que se possa identificar como de interesse nacional os condena a temer as urnas. Com isso, na hipótese de uma eleição direta, os atuais ocupantes do poder no Brasil teriam que confiar mais uma vez, como em 1989, em um aventureiro, ainda que Lula seja excluído da disputa. Não custa lembrar que a morte de Getúlio Vargas não tornou a UDN mais popular.

Balanço parcial

A imagem que aproxima as várias histórias abordadas neste artigo não é a de Estados enfraquecidos, e sim a da incitação, proveniente ou de corporações instaladas no coração dos próprios Estados (judiciário, forças armadas, serviços de inteligência), da pressão eleitoral dos cidadãos ou de ambas, para que esses Estados se tornem mais fortes, mais autoritários.

No que diz respeito aos EUA e a Europa Ocidental, é muito difícil prever até que ponto esses países terão sucesso em renacionalizar suas economias, isto é, trazer empresas e empregos industriais em grande escala de volta para casa. O senso comum sugere que a tarefa seja das mais difíceis. A despeito disso, por mais que a onda conservadora cresça, as instituições nesses países em geral são sólidas, e parcelas significativas de seus eleitorados parecem ter convicções democráticas arraigadas o suficiente para tornar regressões autoritárias do tipo que se encontra no resto do mundo um cenário menos provável. De alguma forma, porém, o desejo de nação precisa ser atendido. As primeiras vítimas do autoritarismo, nesses casos, são os estrangeiros. Contudo, a prioridade da “segurança nacional” exige sistemas cada vez mais invasivos de controle que atingem toda a sociedade. Afinal, não é possível espionar terroristas sem espionar todo mundo.

Na América Latina, os governos conservadores tradicionalmente se aproximam dos EUA em troca de reconhecimento e ajuda. Assim têm agido os novos governos do Brasil e da Argentina (este eleito). Mas nada garante que o atual governo americano demonstre a esperada gratidão. Pelo menos é o que dá a entender o tratamento dispensado ao México, o mais importante entre seus aliados na região e a anunciada decisão de abandonar as negociações para o acordo do Pacífico, onde estão Peru, Colômbia, Chile e Costa Rica.

Finalmente, no Brasil os prejuízos econômicos e institucionais já causados pela crise política criada para depor Dilma Rousseff são profundos e em muitas áreas provavelmente irreversíveis. Independentemente dos resultados, a realização de eleições não restaurará o status quo anterior e tem menos chances ainda de estabelecer algum novo tipo de status quo, que substitua o anterior. Como quer que se desenrole a história, este não terá sido um hiato, mas uma séria inflexão em seu curso.

Alvaro A. Comin é professor do Departamento de Sociologia da USP.

Referências Bibliográficas

Bresser-Pereira, Luiz Carlos. “Brazil’s 36 Years-old Quasi-stagnation and the Interest Rate-exchange Rate Trap”. In: Amann, Edmund; Azzoni, Carlos; Baer, Werner (Orgs.).Oxford Handbook on the Brazilian Economy. Oxford: Oxford University Press, 2017.

Comin, Alvaro A. “Elites econômicas e neoliberalismo”. Plural, v. 22, n. 2, dez. 2015, pp. 5-17.

Darrag,Amr.“TheWest’sBetrayalofEgyptWillReapaBitterHarvest”.TheGuardian,19jun.2015.Disponívelem: https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jun/19/west-egypt-mohamed-morsi-sisi-regime. Acessoem28fev.2017.

Evans, Peter B. Dependent Development: The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil. Princeton: Princeton University Press, 1979.

Ghannouchi, Rached. “From Political Islam to Muslim Democracy: The Ennahda Party and the Future of Tunisia”. Foreign Affairs, set/out, 2016.

Hobsbawm, Eric J. Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Hylton, Forrest; Thomson, Sinclair. “The Chequered Rainbow”. New Left Review, n. 35, set./out. 2005.

Huntington, Samuel P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press, 1993.?Johnson, Chalmers. Blowback, the Costs and Consequences of American Empire. Nova York: Henry Holt, 2000.

Kamalipour, Yahya R. Media, Power, and Politics in the Digital Age: The 2009 Presidential Election Uprising in Iran. Plymouth: Rowman & Littlefield, 2010.?

Kurlantzick, Joshua. Democracy in Retreat: The Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline of Representative Government. New Haven: Yale University Press, 2013.?

Levitsky, Steven; Roberts, Kenneth M. (Orgs.). The Resurgence of the Latin American Left. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2011.?

López, Magdalena. “Democracia en Paraguay: la interrupción del ‘proceso de cambio’ con la destitución de Fernando Lugo Méndez (2012)”. Cuadernos del Cendes, v. 31, n. 85, jan./abr. 2014, pp. 95-119.

?López Maya, Margarita. “Venezuela: Hugo Chávez and the Populist Left”. In: Levitsky, Steven; Roberts, Kenneth M. (Orgs.). The Resurgence of the Latin American Left. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2011. pp. 213-238.?

Recalde, Liliana Rocío Duarte. “Paraguay: interrupción al proceso de consolidación de la democracia”. Revista de Ciencia Política, v. 33, n. 1, 2013, pp. 303-324.

?Singer, André. Os sentidos do lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

Vargas del Carpio Ribert, Oscar. “Voto, ocupación y clase media: el apoyo a Evo Morales”. Revista Ciência e Cultura, n. 26, jun. 2011.?

Wallerstein, Immanuel. “The Concept of National Development, 1917-1989: Elegy and Requiem”. American Behavioral Scientist, v. 35, n. 4/5, mar./jun. 1992, pp. 517-529.?

Wylde, Christopher. Latin America After Neoliberalism. Nova York: Palgrave Macmillan, 2015.

Notas

[1] Hobsbawm, 1992.

[2] Wallerstein, 1992.

[3] Huntington, 1993.

[4] Tratando exclusivamente da América Latina, Levitsky e Roberts (2011) defendem que foi essa associação que criou as condições para a onda de governos de esquerda no continente.

[5] Kamalipour, 2010.

[6] Ghannouchi, 2016.

[7] Darrag, 2015.

[8] Johnson, 2000. ?

[9] Wylde, 2015. ?

[10] Um amplo inventário desse ?movimento continental pode ser encontrado na coletânea compilada por Levitsky e Roberts (2011).

[11] Levitsky; Roberts, 2011, p.5,tradução nossa.

[12] Entre eles Tailândia, Rússia, Ucrânia, Polônia e Turquia.

[13] Kurlantzick, 2013, p. 84, tradução nossa.

[14] López Maya, 2011.

[15] Recalde, 2013; López, 2014.

[16] Hylton; Thomson, 2005.

[17] Vargas del Carpio Ribert, 2011.

[18] Evans, 1979.

[19] Para uma versão mais alongada da discussão sobre o Estado desenvolvimentista, ver Comin (2015).

[20] Bresser-Pereira,2017.

[21] Singer, 2012.

Este artigo faz parte de um especial que se propõe a apresentar visões de pensadores brasileiros sobre as várias crises que atingiram o Brasil, suas origens e perspectivas. Seus artigos, cedidos exclusiva e antecipadamente ao NexoJornal.com.br, permitem projetar como a história vai olhar para este momento do país. O conteúdo é fruto de uma parceria com a revista “Novos Estudos” (disponível online), do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), criado em 1969 e sediado em São Paulo, este um dos mais importantes think tanks do Brasil. Todos os artigos foram escritos pelos pesquisadores a convite da revista e podem ser lidos na íntegra no site da publicação.