A tradição não pode impedir a liberdade de acontecer e, acontecendo desobedientemente, conquistamos o direito de ser além do gênero, ser além da melanina, ser além da intimidade contramajoritária, ser tudo o que calhar de sorrir sem culpa, bebendo ou fumando outras experiências de consciência.

Todo indivíduo, nesse sentido, afirma o espetáculo da espécie na contribuição de originalidade que encerra o inconformismo dos possíveis – todo indivíduo encerra em si a exuberância do inédito. A moralidade progressista, teimosamente jovem, comemora sua religiosidade meio embriagada de sábado à noite nas esquinas de bares e afetos, especialmente os afetos indecorosos e insubmissos que afirmam a existência do progresso na guerrilha do presente.

Essa ideologia legislada em risada e provocação é mais do que um programa político: ela é uma subjetividade, ela é um estar no mundo, ela é um devir agora – é uma alergia de tradição que rejeita tudo aquilo que se faz apenas porque sempre se fez, numa inércia de antiguidade. A gargalhada iconoclasta contra essa hegemonia de multidão representa, de longe, a maior contribuição político-progressista, o não que, ao invés de negar, afirma: o uníssono não é critério de verdade, justiça e correção; a repetição uniformizada não pode calar a nudez de uma nova vontade, de uma nova plenitude; a tradição não risca a fronteira bem comportada de onde eu devo agir, de onde eu posso respirar.

Em 2018, o progressismo político perdeu as eleições – perdeu inescrupulosamente, perdeu com requintes de crueldade. Naquela armadilha histórica de avessos ideológicos, naquela encruzilhada perfeita de fracassos concomitantes, naquela República de frangalhos sobrevivendo de PMDB, perdemos para o autoritarismo de capacete e farda, perdemos para a violência verbal que menospreza toda humanidade que não é espelho de maioria, perdemos para a imensidão de soja agroexportando a fazenda Amazônia. Em 2018, a Democracia perdeu democraticamente, perdeu para o autoboicote.

Não vou esquecer a sucessão de sentimentos que a escalada bolsonarista provocou nos territórios progressistas. Enquanto sua candidatura ainda era um subterrâneo de fanáticos sem qualquer gravidade eleitoral, fomos todos nos proteger no inacreditável: era completamente impossível que Bolsonaro, aquela insignificância barulhenta do baixo clero, se aproximasse do Planalto – na verdade, era impossível que ele sequer tropeçasse nos dois dígitos estatísticos do Datafolha. O cientista político de terno e gravata da Globo News me tranquilizava diariamente: a massa eleitoral de centro escreve as surpresas da História nos limites da previsibilidade institucional, e o extremismo, exatamente porque extremismo, produz sua própria irrelevância. Ufa.

Aquela candidatura de mau gosto pertencia ao Brasil superado, e refletia a indignação de setores da sociedade com o avanço do tempo. Se for pra avançar, que seja para trás: fora gaysismo! Fora aborto! Fora Bolsa Família! Fora vacina! Fora Galileu! O Brasil redemocratizado, pensávamos nós na nossa cúpula de ingenuidade, jamais aceitaria retirar o ponto final de civilidade que encerrou 1964 numa certeza retrospectiva de erro.

Cada nova pesquisa eleitoral, no entanto, desarmava um pouco mais essa nossa arrogância bem intencionada: 9% do eleitorado é o teto bolsonarista; opa, 13% do eleitorado é o teto; 15, 16, 17%, meu Deus do céu; quando o teto virou 20%, o calafrio do impensável começou a transbordar sua realidade, e o teto virou piso naquele Brasil de ponta cabeça. Já estávamos começando a sentir saudades de detestar o extremista de direita Fernando Henrique Cardoso, xingá-lo em francês pra ele se ofender lá de Paris.

A musculatura eleitoral da insignificância Jair Bolsonaro encontrou atrofia histórica nos ismos de rancor: o antipetismo, o neopentecostalismo, e o lavajatismo se uniram para construir juntos um brasil com b minúsculo, um país sem corrupção e sem país. E diante dessa enxurrada de extrema direita que deixava o Planeta Terra cada dia mais plano, o sentimento progressista abandonou a certeza reconfortante do inacreditável, e foi habitar o medo, o medo boquiaberto e inconformado que testemunha a História se assassinar em erro. Como sofremos naquele outubro pré-desastre.

É importante que a gente preserve a memória dessa gradual mudança no cenário político brasileiro, preserve o choque de assistir o impensável naturalizar-se em inevitável. Em 2017, 2016, 2015, declarar-se um apoiador de Jair Bolsonaro era o mesmo que assinar uma confissão de indignidade preconceituosa, era aplaudir aquela sucessão desumana de ofensas que o então deputado vomitava em cima da civilidade mais elementar, sua estratégia política para aparecer no debate público.

Em 2018, porém, a vontade generalizada de renovação política encontrou nas três décadas de mandato parlamentar de Bolsonaro o outsider perfeito para sequestrar o mainstream. A parte hidrófoba do seu eleitorado de estimação idolatrava o mito, ria das humilhações que ele dirigia às fragilidades sociais, era transparentemente pró-boçalidade no seu clubinho anti-outro.

A outra parte pegou carona no verdeamarelismo político que liderava os humores do tempo, e enxergou no deputado a representação eleitoral possível para sua próprio frustração ideológica, seja contra o PT, contra a corrupção, a favor de um liberalismo econômico difuso, e por aí vai.

Para o triângulo Vila Madalena – Praça Roosevelt – FFLCH (as antíteses bolsonaristas por excelência: a boemia, a arte, e a intelectualidade), só havia no horizonte de desespero aquela retórica cruel sem qualquer anticorpo democrático: cada nova camiseta de Bolsonaro que surgia caminhando amarela na rua separava um casal recém orgulhoso da própria diversidade; cada arminha encenada na rede social anunciava o sonho de sociedade mutuamente silenciosa carregando seu gatilho prepotente na cintura; cada “Deus Acima de Tudo” orava uma bondade infinitamente cristã que terminava rapidamente na estreiteza da vizinhança ideológica. Naquele outubro polarizado entre os erros do passado (PT) e os erros do futuro (Bolsonaro), a frustração exigiu que o futuro realizasse sua nostalgia de privilégio – a igualdade é insuportável para quem herdou a felicidade da injustiça.

No primeiro turno, decidi não votar em um nome. Votei, ao invés disso, em uma estatística, votei datafolhamente no terceiro lugar. Talvez (uma utopia de talvez) desarmássemos a iminente contagem regressiva para o regresso, desarmássemos o ódio mútuo que aquele outubro converteu em democracia. No segundo turno, votei com um livro na mão: “As Origens do Totalitarismo”, da Hanna Arendt. Não era um título de esperança, era um título de fatalismo, era uma resignada lágrima ideológica.

Foram semanas de hegemonia política, de militância on-line, discussões, convencimento, estranhamento, terror. No dia da votação, o país decidiu subtrair 54 anos do próprio presente, e romper com o século XXI.

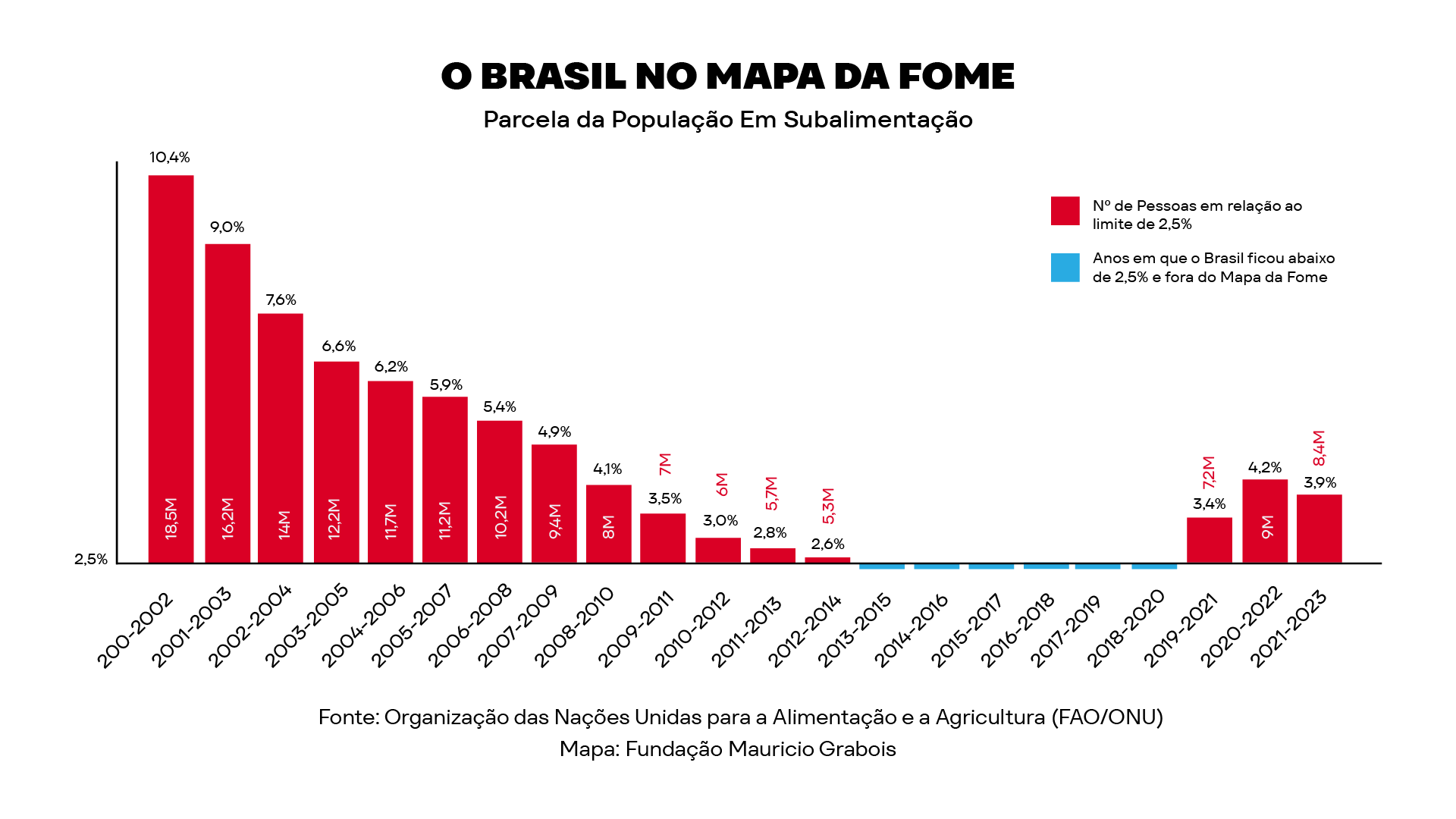

E por incrível que pareça, o dia seguinte à vitória eleitoral de Bolsonaro amanheceu. Fui para a FFLCH respirar nossa melancolia coletiva, sentir o peso daquela insensatez com quem já o carregava ali – os que votaram em Bolsonaro carregariam um pouco mais adiante. Para todos nós, a sociedade havia alterado profundamente sua feição: vivíamos, naquele calor de frustração, em um país com 57 milhões de odiadores, democraticamente legitimados para o pior. Isso não é verdade, evidentemente, mas era a nossa verdade ressentida, nossa verdade amedrontada, nossa verdade exausta de militância: depois da Constituição de 1988, depois da estabilidade monetária contra a hiperinflação, depois do colchão de segurança alimentar contra a extrema miséria, depois da universalização do ensino básico, a eleição de Jair Bolsonaro representava o primeiro grande fracasso da redemocratização.

Estávamos todos reunidos na faculdade naquele inevitável dia seguinte, quando começou a correr nos grupos de mensagem virtual, no boca a boca indignado, a imagem do evento “Marcha do Chola Mais” – os apoiadores de Jair Bolsonaro fariam, ali na USP, uma manifestação pública de apoio ao presidente eleito. Legitimamente, claro: o erro tem o direito de festejar sua ilusão pré-datada de remorso. Começariam o ato na Poli-USP, e terminariam na FFLCH – terminariam provocadoramente, terminariam no habitat do progressismo selvagem. Eles marcaram a festa do nosso luto, ali na nossa frente.

Pois a hora do almoço nem tinha aglomerado todo mundo no bandejão, e já formáramos comissões de defesa e comunicação de crise, estratégias de ocupação e contenção da avenida da faculdade, barreiras com performances artístico-ideológicas e saraus de poesia, fizemos reuniões com os CAs da FAU, da FE, da ECA pra somar indignação estudantil, destacamos cordões humanos de proteção do prédio, tudo para vencer o primeiro desafio da nossa derrota – a véspera acabara de eleger aquela barricada com 4 anos de oposição, e estávamos cicatrizando o Dia 1 na memória.

A diretoria da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas soltou uma nota pública recomendando o arrefecimento dos ânimos. A Escola Politécnica fez o mesmo. O ar estava pesando iminência: éramos, ao mesmo tempo, o lamento que se quer combate, e a prudência que se quer razão.

Hoje, penso que a nossa centena de estudantes teria vencido a batalha campal do desagravo…vencido sem sair da sala de aula: a Marcha do Chola Mais lotou 5 pessoas na Poli-USP – cinco pessoas! Um dos quais, inclusive, usava uma peruca roxo-brilhante de empatia imediata. Recebi, quase constrangido, uma fotografia de 5 semi-sorrisos numa vitoria sem celebração, uma manifestação repleta de vazios.

A discrepância entre a Marcha do Chola Mais que só aconteceu no ridículo de curtidas virtuais, e o comício nazista de Nuremberg que imaginávamos iminente, dá a dimensão do nosso terror, o medo difuso que antecipava a sociedade da nossa inexistência. Nosso medo, no entanto, cometeu um erro pueril: a sociedade não emerge seu autoritarismo enfurecido do dia para a noite. A vitória eleitoral do retrocesso sinaliza uma indignação de pendor antidemocrático, mas a raiz da opressão cresce silenciosa e lentamente no subterrâneo das boas intenções morais, numa gradual autorização da barbárie. Toda crueldade que se fez História sorriu uma bondade sem espaço para o outro, na sua hegemonia de altruísmo sem alteridade. A História acontece em silêncio e cotidiano, enquanto o barulho distrai a resistência.

Jair Bolsonaro é um completo idiota, ele é o idiota sentado no trono da própria insignificância. Nos primeiros meses de mandato, o progressismo riu daquela caricatura de governo, daquela piada política diariamente confirmada numa língua presa de besteiras. Vivemos, naquela lua de mel celibatária, toda a satisfação de um merecido “eu avisei”. Pois a piada com 57 milhões de equívocos perdeu a graça: é precisamente a idiotice bolsonarista que ameaça nosso fiapo institucional. A idiotice não constrói autoritarismo; a idiotice, na verdade, não constrói nada. O que ela faz é destruir instituições, destruir as bases democráticas de uma sociedade razoável. Não sabendo lidar com a civilidade, a idiotice produz a familiaridade de sua própria barbárie, e sobrevive uma mentira de salvação patriótica impondo o silêncio da ponderação. Aponte o idiota para encontrar o populista; aponte o populista para encontrar o fracasso.

Esse é, precisamente, o nosso desafio geracional: preservar as conquistas da redemocratização daqueles que querem marretar sua própria idiotice nas ruínas de um país. E pra isso, precisamos conversar, dialogar, bater papo, rir, tomar cerveja juntos, nos aproximar, ler, ler muito. Devemos sair da nossa bolha e compartilhar outras humanidades, compartilhar o aperto de mãos de civilidade que discorda tranquilamente entre si, discorda para o bem do país, discorda como proposição. A idiotice bolsonarista empurrou a desumanidade para o limite do inadmissível, e a inteligência democrática precisa caminhar para um consenso sem unanimidade, o consenso da maturidade institucional.

Olhe aqui a assembleia deste parágrafo: Miriam Leitão; Carlos Andreazza; Reinaldo Azevedo; Demétrio Magnoli; Marco Antonio Villa; Vera Magalhães; Kim Kataguiri; Rachel Sheherazade; Lobão; Luiz Felipe Pondé; Marcos Lisboa. Todos eles mais ou menos identificados com a nova direita brasileira, e todos eles denunciando os abusos autoritários do governo Bolsonaro. A razoabilidade vai traçando linhas no chão; aos poucos, quase sem perceber, estamos todos dentro do mesmo contorno, pronunciando uma nota conjunta de indignação, ainda que com timbres ideológicos distintos.

Consensos não são fáceis, mas consensos mínimos são urgentes – é da fragmentação política que construímos uma síntese de possíveis. A perícia do ódio devasta aproximações para realizar-se como salvação: o outro é o inimigo, o outro é o erro, deteste para o seu próprio bem! O ódio é uma tecnologia política, uma tática eleitoral, uma estratégia bem sucedida de poder – o ódio sorri de ambição. A democracia não vai ser assassinada com uma bala de prata autoritária, ela vai ser corrompida aos poucos, em cada nova manchete, em cada nova mentira, cada novo inimigo de ocasião. Neste momento, toda soma é necessária, toda denúncia é oportuna, todo democrata pronuncia a minha voz. Consensos mínimos, consensos civilizacionais, são a melhor antítese para a tecnologia do ódio.

*Fonte: Justificando

**Felipe Eduardo Lázaro Braga é graduado em Ciências Sociais, graduando em Filosofia, e mestre em Sociologia. Escreve sobre arte contemporânea, e trabalha com pesquisa de mercado e opinião.