Um dos grandes romances brasileiros, Jubiabá, de Jorge Amado, publicado em 1935, tem como tema a consciência que o negro Antônio Balduíno conquista, ao longo da história, de que o racismo é um problema de classe, uma questão que assenta sobre a “estrutura” de classes da sociedade.

Nas palavras do autor:

“Em Jubiabá, o problema da raça é colocado de uma forma muito violenta, a tal ponto que, no fim do livro, Balduíno compreende que o problema de raça é antes de mais nada um problema de classe. O problema de raça não é a causa, mas sim a consequência do problema de classe: o problema do pobre e do rico, do escravo e do amo. Eu realmente fico feliz por Jubiabá mostrar isto, e não o caminho estreito e fechado da separação de raças, da negação da nossa realidade, e da própria experiência humanista, que é a mistura de raças” (cf. Alice Raillard, Conversando com Jorge Amado, trad. Annie Dymetman, Record, 1990, p. 101).

E, sobre um romance escrito 25 anos depois de Jubiabá:

“Tenda dos Milagres é Jubiabá revisitado, mas a conotação é diferente. Trata da questão da formação da nacionalidade brasileira, da luta contra os preconceitos, principalmente o racial, contra a pseudociência, a pseudo-erudição ‘europeizante’, contra as teorias daquele francês que foi embaixador no Brasil” (cf. op. cit., p. 105).

Jorge Amado refere-se, aqui, a Joseph Arthur de Gobineau, nobre francês, amigo de D. Pedro II, que foi representante diplomático no Rio de Janeiro e autor de um livro repugnantemente racista, Essai sur l’inégalité des races humaines (1853).

Jubiabá é tão marcante em sua obra – trata-se da introdução do povo brasileiro na literatura nacional, que, após duas tentativas incipientes (Cacau e Suor), Jorge Amado consegue neste livro – que ele volta ao assunto:

“… o Negro Balduíno (…) parte de uma consciência racial para desembocar numa consciência de classe, para uma visão mais ampla do fundo do problema que o tornava um oprimido, um marginalizado na vida brasileira; conscientização que prossegue nos dois romances seguintes, e que decorrem de Jubiabá: Mar Morto e Capitães da Areia, que representam igualmente um outro… progresso em minha obra romanesca” (cf. op. cit., p. 155).

E, na página seguinte:

“Eu diria que neste romance [Jubiabá], como nos dois outros que vieram em seguida [Mar Morto e Capitães da Areia], é colocada uma série de problemas sociais e políticos importantes da realidade brasileira. Mas, fundamentalmente, há dois outros que me parecem mais significativos. O primeiro de todos é a questão da luta contra o preconceito racial e a afirmação da condição mestiça de nossa nacionalidade” (cf. op. cit., p. 156).

2

A questão parece bem colocada – e recorremos a um romancista porque sua sensibilidade é muito superior a de vários sociólogos e acadêmicos.

Mas poderíamos citar Caio Prado Júnior:

“A mestiçagem, que é o signo sob o qual se forma a nação brasileira, e que constitui sem dúvida o seu traço característico mais profundo e notável…” (Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo (Colônia), 6ª edição, Brasiliense, 1961, p. 93).

“É este aliás o caráter mais saliente da formação étnica do Brasil: a mestiçagem profunda das três raças que entram na sua composição” (idem, p. 102).

Esse caráter mestiço da população brasileira condiciona toda a nossa história. O povo brasileiro, como já disseram inúmeros pensadores, é miscigenado.

Infelizmente, o que deveria ser, para nós, uma honra, nos últimos anos esteve sob ataque. Alguns dos atacantes, em geral repetindo coisas ouvidas em inglês, encararam a miscigenação como resultado do estupro branco – ou dos senhores de escravos – sobre negras e indígenas.

Seríamos um povo amaldiçoado e condenado ao opróbrio, se nossa própria constituição fosse um produto do estupro.

Evidentemente, isso é impossível. Não há como os brancos e senhores de escravos, em número tão pequeno, produzirem tantos mestiços através do estupro. Como disse um gaiato, nem se ficassem o dia inteiro na cama e não fizessem nada mais na vida, isso seria possível…

Mas existe outra maneira, também com origem fora do Brasil, de negar a miscigenação: é considerar que a população de nosso país é multirracial.

Assim, existiriam aqui várias raças – e não mestiçagem ou miscigenação.

Entretanto, isso nega a nossa história, a formação de um povo único, de uma nação única e a própria realidade da mestiçagem, que pode ser comprovada nas características de nossa população.

São muito raros, dentro do Brasil, os segmentos – indígenas ou negros – que não são mestiços. Quanto aos brancos, já dizia Guerreiro Ramos (e, aliás, Luiz Gama), que não há branco sem uma boa porção de sangue preto – o que, claro, é uma forma de falar.

3

No entanto, apesar disso, nenhum autor – pelo menos, nenhum autor respeitável – pretendeu que não houvesse racismo no Brasil.

Aliás, nem precisamos de autores para afirmar a existência do racismo. Trata-se de um fato evidente por si mesmo.

A questão é, certamente, qual o caráter do racismo no Brasil.

Nesse sentido, a polêmica sobre o chamado “racismo estrutural” tem o lado positivo de levantar essa questão.

Mas isso não quer dizer que essa polêmica esteja bem colocada. Por agora, faremos apenas algumas breves anotações – todas elas tendo como referência o modo como a questão é colocada no livro mais conhecido sobre o assunto. Naturalmente, como alguns argumentaram, podem existir outras formas de colocação do conceito, mas aqui nos ateremos à corrente principal.

No prefácio do livro Racismo Estrutural, de Silvio Luiz de Almeida, diz Djamila Ribeiro: “Silvio Almeida, neste livro, parte do princípio de que o racismo é sempre estrutural, ou seja, integra a organização econômica e política da sociedade de forma inescapável”.

Se o racismo é sempre estrutural, qual a utilidade – ou, mesmo, a razão de existência – do conceito de “racismo estrutural”?

E, mais: é fácil entender que o racismo seja parte da superestrutura político-ideológica (e até jurídica) da sociedade. Mas como é possível que ele integre a organização econômica (as relações de produção e forças produtivas) nos modos de produção posteriores ao escravismo?

Pois, como escreveu Eric Williams, “a escravidão não nasceu do racismo: ao contrário, o racismo foi uma consequência da escravidão” (cf. Eric Williams, Capitalismo e Escravidão, trad. Carlos Nayfeld, CEA, 1975, p. 12).

Portanto, o racismo é posterior ao escravismo – e não um componente “inescapável” dele, ou, menos ainda, de qualquer outro modo de produção.

A escravidão é, evidentemente, uma estrutura, isto é, como todo modo de produção, uma infraestrutura econômica a qual corresponde uma superestrutura política, ideológica, jurídica.

Portanto, pode-se dizer que o racismo da escravidão, o racismo que “legitima” o escravismo, é estrutural, pois, como elemento superestrutural, corresponde plenamente à infraestrutura da escravidão.

Mas o que está dito na citação do prefácio de Djamila Ribeiro é que todo racismo é estrutural – não apenas aquele do escravismo.

Poderíamos pensar que trata-se da conhecida falta de rigor da autora, pouco ciosa em relação a critérios científicos, isto é, marxistas. Porém, logo em seguida, é o próprio Silvio Almeida quem escreve:

“… não se pretende aqui apresentar um tipo específico de racismo, no caso, o estrutural. A tese central é a de que o racismo é sempre estrutural, ou seja, de que ele é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Em suma, o que queremos explicitar é que o racismo é a manifestação normal de uma sociedade, e não um fenômeno patológico ou que expressa algum tipo de anormalidade” (grifos nossos).

Como é possível entender esse trecho?

O racismo faz parte do modo de produção da sociedade – e, portanto, do funcionamento normal de uma sociedade (qualquer sociedade?). Logo, supõe-se, a luta antirracista, nessa determinada sociedade, está permeada pelo fracasso, enquanto existir essa sociedade – e o seu modo de produção. Seria necessário mudar a sociedade, a partir do modo de produção – considerando a hipótese de que exista outra sociedade e outro modo de produção do qual o racismo não faça parte, não seja “estrutural”.

Um pouco adiante, o autor tenta fugir desse beco sem saída, mas, antes, citaremos mais uma definição de “racismo estrutural”:

“… o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo ‘normal’ com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural.”

Dizer que o racismo estrutural “é uma decorrência da própria estrutura social”, corresponde àquilo que se chama tautologia, ou, talvez, truísmo. É óbvio que o “racismo estrutural” só pode decorrer da estrutura social. Caso contrário, não seria “estrutural”.

Mas, com isso, ficamos no mesmo lugar. Não avançamos em absolutamente nada.

Quanto ao resto, já foi abordado brevemente acima – apenas, sublinhamos, essa consideração de “normalidade”, em relação ao racismo, parece espargir um funesto odor de conformismo.

Entretanto, Silvio Almeida, um homem inteligente, percebe o problema:

“… além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas” (grifo nosso).

Sim, mas se o fim do racismo implica no fim da sociedade na qual ele é “normal”, como lutar – e executar – essas “mudanças profundas” dentro da atual sociedade?

Ou será por isso que somente é imperativo “refletir”?

Reparemos que o autor não vincula tais mudanças à revolução nacional ou a um salto de qualidade na constituição da nacionalidade brasileira, da qual os negros e mestiços são o componente fundamental.

Do ponto de vista da luta política, e da luta ideológica, tudo isso leva o autor a uma incoerência – da qual parece inconsciente:

“… entender que o racismo é estrutural, e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo, nos torna ainda mais responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas [como isso é possível?]. Consciente de que o racismo é parte da estrutura social e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e/ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com o repúdio moral do racismo: depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas [posturas e práticas antirracistas que não são denúncias?]” (trechos entre colchetes e negritos nossos).

4

A escravidão, como modo de produção, é estrutural. O capitalismo, outro modo de produção, também. Mas se o racismo é indispensável – portanto, também estrutural – à primeira (estamos nos referindo sobretudo à escravidão negra, africana, mas não somente), não é indispensável ao segundo. Que o capitalismo, no Brasil e em outros países, se aproveite da ideologia racista da escravidão para mais explorar os trabalhadores, não faz do racismo um elemento estrutural do capitalismo, mas um odioso lixo ideológico que é necessário, no processo de revolução nacional, combater e superar.

O problema é que o autor que estamos examinando não está atento à questão dentro da qual o racismo existe como obstáculo: a nacionalidade brasileira.

Por exemplo, escreve ele:

“… a relação estrutural entre racismo e capitalismo demonstra uma incrível sutileza, visto que nacionalismo e racismo são práticas ideológicas que traduzem a comunidade e o universalismo necessários ao processo de subsunção real do trabalho ao capital, adaptando tradições, dissolvendo ou institucionalizando costumes, dando sentido e expandindo alteridades, a partir das especificidades de cada formação social na integração à organização capitalista da produção” (grifo nosso).

Do ponto de vista do capitalismo, portanto, o autor considera que nacionalismo é par do racismo, como se não existisse diferença entre o capitalismo monopolista dos países centrais – isto é, o imperialismo chauvinista – e o capitalismo nacional dos países que lutam por se libertar do jugo imperialista, ao qual corresponde uma ideologia nacionalista (nas famosas palavras de Álvaro Veira Pinto: “sem ideologia do desenvolvimento não há desenvolvimento nacional”, in Ideologia e Desenvolvimento Nacional, ISEB, Rio, 1960, conferência transcrita em HP 05/05/2015, Álvaro Vieira Pinto: ideologia e desenvolvimento nacional).

Quanto à luta de classes, eles são opostos. Inclusive no que se refere ao racismo, inseparável do imperialismo, ao mesmo tempo que é um obstáculo para a unidade nacional dos países dependentes – unidade nacional que se forma, precisamente, na luta contra a subordinação ao imperialismo.

O que é vantagem para o imperialismo é desvantagem para os países dependentes – e vice-versa. O racismo é um exemplo frisante dessa gangorra na relação entre países opressores e países oprimidos.

Mas o autor não parece reconhecer essa diferença, ressaltada por Lenin, entre países opressores, exploradores versus países oprimidos, explorados, dependentes, no sistema imperialista.

Se reconhece essa distinção, faz um esforço razoável para ignorá-la. Por exemplo:

“… não é o racismo estranho à formação social de qualquer Estado capitalista, mas um fator estrutural, que organiza as relações políticas e econômicas. (…) é possível dizer que países como Brasil, África do Sul e Estados Unidos não são o que são apesar do racismo, mas são o que são graças ao racismo”.

A África do Sul é o que é devido à luta contra o racismo – a memória de Nelson Mandela que o diga. Mas o autor prefere atribuir a nacionalidade sul-africana ao apartheid, pois este, como as leis Jim Crow nos EUA, realmente é uma modalidade (Deus!) de racismo estrutural.

E, no meio disso, colocou o Brasil, para rotular o racismo daqui, também, como “estrutural”.

5

Entretanto, a escravidão no Brasil acabou em 1888, portanto, há 135 anos, abolida pelo, até então, maior movimento popular da nossa História – e pela frente mais ampla do país. Um movimento tão forte que acabou por derrubar, logo em seguida, também a superestrutura da escravidão, isto é, o Segundo Império, pouco mais de um ano depois.

Que semelhança temos com os EUA e a África do Sul?

Naturalmente, o conceito de “racismo estrutural” serve para estabelecer essas supostas semelhanças, desde que passemos por cima da realidade concreta.

Mas aqui chegamos a um ponto crucial, inclusive do ponto de vista teórico.

A escravidão, em decadência desde meados do século XIX, era o modo de produção da sociedade e do Estado imperial. Abolida a escravidão, foi, evidentemente, a estrutura escravista que desapareceu.

Admitir a persistência, após a Abolição, de um racismo de caráter “estrutural” no Brasil, significa, teoricamente, negar que a escravidão tenha desaparecido. Ou, o que é a mesma coisa, afirmar que a situação dos negros é essencialmente a mesma da época da escravidão.

De certa forma, essa afirmação – ou negação – aparece frequentemente em declarações que consideram a Abolição uma “farsa”, ou, até, uma obra dos ingleses na qual os brasileiros, sobretudo os escravos e negros, tiveram pouca ou nenhuma participação.

Podemos, então, equacionar a questão da seguinte maneira: a polêmica em torno do chamado “racismo estrutural” é, no fundo, uma polêmica sobre o caráter da Abolição – e, projetada no futuro, uma polêmica sobre o caráter nacional da Revolução Brasileira.

Certamente, do modo pelo qual consideremos a Abolição, dependerá, também, como concebemos a revolução nacional no Brasil.

Porque a Abolição foi um dos mais decisivos episódios da revolução nacional – talvez o mais decisivo – embora não tenha sido o seu fim. Mas foi aquele marco que nos permitiu constituir um só povo, uma só nação, ainda que com todas as dificuldades que ainda enfrentamos para este objetivo, entre os quais, talvez o principal seja o racismo.

A Abolição permitiu, portanto, a própria luta pela revolução nacional brasileira, impossível com um povo e uma nação ainda impedidos de se unificar. Logo, foi um ponto (mas não qualquer ponto) na formação da nacionalidade. Se abstrairmos esse ponto, ou se o negamos como “farsa”, pouco nos restará no caminho de completar a revolução nacional – e pontos posteriores à Abolição, como a República e a Revolução de 30, tornam-se incompreensíveis. Seria uma ruptura na própria linha da História do Brasil.

Somos obrigados, agora, a brevemente sumariar o percurso que desembocou nesse ponto.

6

Primeiro, desde, pelo menos, o século XVII, negro, no Brasil, não era sinônimo de escravo (muito menos os seres humanos a quem eram pespegadas as palavras que descrevem os mestiços, como mulato).

Segundo, os negros e mestiços livres tiveram uma importante participação em nossa História, desde a resistência contra os holandeses (e, no caso dos indígenas, desde a resistência contra os franceses), até o movimento abolicionista e republicano – e depois.

Terceiro, há duas vertentes antiescravagistas, desde cedo, no Brasil: uma cuja principal expressão são os quilombos, portanto, fora da sociedade colonial; e outra que se movimenta por dentro da sociedade que os colonizadores instalaram em sua tentativa de transplantação.

Quarto, a vertente que mencionamos em segundo lugar reúne brancos e negros (ou mestiços).

Quinto, os negros, mesmo na sociedade escravagista do Império, têm participação decisiva na vida política (por exemplo, o senador Montezuma, visconde de Jequitinhonha), cultural (por exemplo, Machado de Assis), jurídica (Luiz Gama), jornalística (José do Patrocínio) e militar (entre outros, Cândido da Fonseca Galvão, conhecido como Dom Obá II D’África, condecorado por bravura na Guerra do Paraguai).

Nada, aqui, é atenuante – ou atenuou – o racismo. Este é um dos pontos em que Muniz Sodré tem razão: o racismo acentua-se quando a igualdade progride, quando o racista quase reconhece no outro a si mesmo, não quando as diferenças agudizam-se (v. Muniz Sodré, O Fascismo da Cor: uma radiografia do racismo nacional, Vozes, 2023).

Essas características da nossa trajetória são específicas do Brasil e não podem ser ignoradas ou substituídas por características próprias de outros países.

7

De onde se conclui que a história de nossa formação nacional tem um significado próprio, diferente daquele dos EUA ou da África do Sul.

Joaquim Nabuco escreveu: “a raça negra nos deu um povo” (v. Joaquim Nabuco, O Abolicionismo, Abraham Kingdon & Ca., Londres, 1883, p. 21).

Esta é, numa frase, toda a originalidade da formação de nossa nacionalidade. A escravidão implicou em inenarráveis sofrimentos. Mas também implicou na construção de um país, de uma nação, de um povo:

“… o que existe até hoje sobre o vasto território que se chama Brasil foi levantado ou cultivado por aquela raça; ela construiu o nosso país. Há trezentos anos que o africano tem sido o principal instrumento da ocupação e da manutenção do nosso território pelo europeu, e que os seus descendentes se misturam com o nosso povo. Onde ele não chegou ainda, o país apresenta o aspecto com que surpreendeu os seus primeiros descobridores. Tudo o que significa luta do homem com a natureza, conquista do solo para a habitação e cultura, estradas e edifícios, canaviais e cafezais, a casa do senhor e a senzala dos escravos, igrejas e escolas, alfândegas e correios, telégrafos e caminhos de ferro, academias e hospitais, tudo, absolutamente tudo que existe no país, como resultado trabalho manual, como emprego de capital, como acumulação de riqueza, não passa de uma doação gratuita da raça que trabalha à que faz trabalhar” (Joaquim Nabuco, idem).

O fim da escravatura era a supressão das correntes que institucionalmente, economicamente, politicamente – ou seja, estruturalmente – obrigavam a essa “doação gratuita”.

Tratava-se, escreve o mesmo Nabuco, não somente de abolir o escravo, mas também de abolir o senhor. Portanto, de abolir as duas classes fundamentais do modo de produção escravista.

O que foi realizado, definitivamente, em 1888.

Esse é o conteúdo da Lei Áurea. Mais do que isso não era possível esperar – tratava-se da derrota dos escravagistas, reconhecida através dessa lei. Achar que, além de reconhecer a própria derrota, através de seu Congresso, de seu governo, de seu Estado (a monarquia), os escravagistas iriam cuidar para que os negros e ex-escravos os superassem ou os substituíssem como classe dominante, é algo mais que utópico, às margens do delírio.

Mas é verdade que a luta não se encerrava ali. Os negros haviam construído o país, como reconheceu o branco – e filho de senhor de escravos – Joaquim Nabuco. No entanto, o país não era deles, pois sua obra fora apropriada pelos senhores – e, logo após, no alvorecer da República, pelos oligarcas, principalmente os oligarcas do café.

A luta contra o racismo teria como conteúdo, a partir da Abolição, a tentativa negra, através de inúmeras formas, de assumir o Brasil como sua obra. Esse é o objetivo da luta, ainda hoje.

8

De modo recíproco, o racismo, na época posterior à Abolição, é, sobretudo, a expressão do domínio político e econômico da oligarquia dominante – a oligarquia cafeeira, embora não somente.

Alguns historiadores notaram que os primeiros presidentes – os militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto – não eram brancos. Mas eram brancos os oligarcas paulistas (Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves). E era indisfarçavelmente negro (ou mulato) o campista Nilo Peçanha, que ascendeu à Presidência com a morte do mineiro Afonso Pena.

Da mesma forma, a massa dos movimentos da década de 20 e da Revolução de 30 do século passado tinha um componente negro marcante – e nem falemos da participação negra nas fileiras do Partido Comunista.

Em nossa cultura, houve um avanço importante, expresso sobretudo na obra de Jorge Amado, ao qual já nos referimos.

No entanto, a obra de Jorge Amado está longe de ser o único lugar onde a presença negra, através da presença do povo brasileiro, se manifestou.

É interessante que alguns autores – inclusive Silvio Almeida – tentem colar em Gilberto Freyre o suposto conceito de “democracia racial”, que seria a ideologia do período getulista de nossa história.

As duas coisas não parecem sustentáveis.

O conceito de “democracia racial”, aliás, pode ser encontrado em um autor negro: “o Brasil é uma comunidade nacional onde têm vigência os mais avançados padrões de democracia racial, apesar da sobrevivência, entre nós, de alguns restos de discriminação” (cf. Guerreiro Ramos, Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, 2ª edição, Editora UFRJ, 1995, p. 250).

Notemos que, em Guerreiro Ramos, a luta contra o racismo está diretamente vinculada à questão nacional e ao desenvolvimento:

“Os nossos grandes problemas ‘antropológicos’ — o do índio e o do negro — são aspectos particulares do problema nacional de caráter eminentemente econômico e político” (Guerreiro Ramos, op. cit., p. 167).

“… em país como o Brasil, o trabalho antropológico terá sempre sentido dispersivo se não se articula com o processo de desenvolvimento econômico. (…) Nossos problemas culturais, no sentido antropológico, são particulares e dependentes da fase de desenvolvimento econômico do Brasil” (idem).

“No domínio da ciência social, tem validade também a observação de que o desenvolvimento nacional consiste, em grande parte, na substituição de importações” (op. cit., p. 261).

Guerreiro Ramos recupera Sylvio Romero e Euclides da Cunha, apesar de seus eventuais problemas, e os contrasta com a obra, francamente racista, de Nina Rodrigues:

“… talvez o vulto de nossas ciências sociais que foi mais vítima do dogmatismo tenha sido Nina Rodrigues. Toda a sua obra sobre o negro no Brasil é elaborada a partir de um ato de fé na santidade e na veracidade da ciência social europeia. Pode este autor fornecer abundante material para um estudo de caso do ‘dogmatismo’ no trabalho sociológico” (p. 39).

E, sob a posição nacional da análise:

“Muita gente ainda não se deu conta de que nada tem a ver com xenofobia a posição nacionalista que vêm assumindo crescentemente os intelectuais mais representativos das tendências atuais do Brasil. Não é uma nova moda, como o foi, em grande parte, por exemplo, o movimento modernista de 1922…

“O nacionalismo, na fase atual da vida brasileira, se me permitem, é algo ontológico, é um verdadeiro processo, é um princípio que permeia a vida do povo, é, em suma, expressão da emergência do ser nacional” (p. 55).

E, se o leitor nos permite avançar um pouco na obra de Guerreiro Ramos quanto a essa questão, talvez um pouco além do problema racial:

“A industrialização constitui categoria cardinal da sociologia, especialmente da latino-americana. É, essencialmente, e sobretudo nos países da periferia econômica, um processo civilizatório, isto é, aquele mecanismo por meio do qual se operam as mudanças quantitativas e qualitativas nas estruturas nacionais e regionais. Estas estruturas só alcançam alto grau de civilização mediante o desenvolvimento industrial” (p. 145).

“… a melhoria das condições de vida das populações latino-americanas está condicionada à industrialização” (p. 148).

9

A discussão sobre o racismo é, portanto, no Brasil, uma discussão sobre a revolução nacional – ao fim e ao cabo, sobre a nacionalidade.

O que deveria ser apenas lógico, no sentido mais simples da palavra. É evidente que é impossível unir o povo, a nação, sem combater e superar o racismo. A própria revolução nacional, a plenitude da nacionalidade, é impossível sem o combate e a superação do racismo.

Daí o prejuízo imenso das tendências “identitaristas” (ou “multiculturalistas” ou “pós-modernistas” ou lá que nome tenham) para a luta contra o racismo.

É bastante peculiar que os defensores dessas tendências – e mesmo os que não são defensores, mas são defensivos em relação a elas – procurem ocultar-se atrás do curioso argumento de que a luta dos negros contra o racismo não é uma luta identitária.

Realmente, não é mesmo. No Brasil ou em algum outro país do mundo – como mostram os exemplos de Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, e, em época anterior, Frantz Fanon.

Mas, se é assim, por que encarar essa luta e abordá-la de modo “identitário”?

Já chegaremos ao que denominamos, aqui, “modo identitário”. Antes, diremos que o mesmo argumento tem outra forma: a alegação de que “não existe contradição” entre a luta identitária e a luta geral, social, política, estratégica do conjunto do povo e da humanidade.

Infelizmente, a contradição existe – e é antagônica. Pois uma é a negação da outra.

Aqui, é necessário ser mais preciso: o “identitarismo” não é uma afirmação da identidade negra (ou feminina ou gay).

Ele é, antes de tudo, uma negação da identidade nacional.

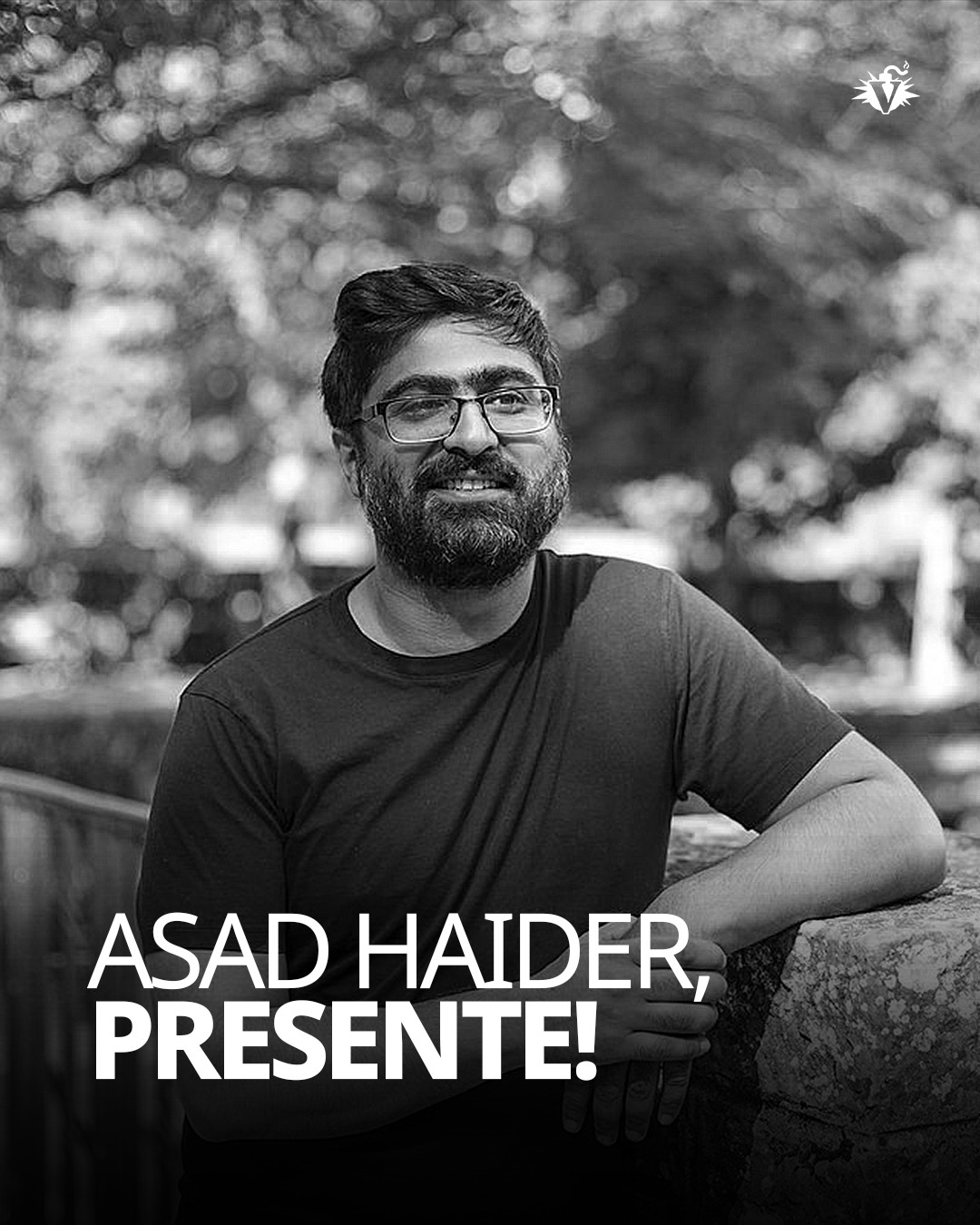

O próprio Silvio Almeida escreveu um excelente texto sobre o assunto, em seu prefácio ao livro de Asad Haider. Nele, escreve Silvio Almeida: “O identitarismo é uma das formas assumidas pela ideologia neoliberal, que cultua o hiperindividualismo, o empreendedorismo, as ‘metas’ e que, ao mesmo tempo, justifica a destruição do valor da solidariedade e dos mecanismos estatais de proteção social. Com isso, fica aberto o espaço para o extermínio da população negra e indígena e para o encarceramento em massa como métodos de controle da pobreza” (v. Asad Haider, Armadilha da Identidade: raça e classe nos dias de hoje, trad. Leo Vinicius Liberato, Veneta, 2019, p. 18).

De pleno acordo. E, exceto por uma alegação duvidosa contra o que ele chama de “esquerda dita tradicional e pretensamente revolucionária”, esse prefácio é, se podemos assim nos expressar, modelar, ainda que o seu autor não explicite o choque com a questão nacional. Mas ele está implícito na argumentação que reproduzimos.

O livro de Haider é uma análise sagaz do que significa o identitarismo norte-americano, usado por uma burguesia negra para explorar o proletariado negro.

Nas palavras desse autor:

“… defino a política identitária como a neutralização de movimentos contra a opressão racial. É a ideologia que surgiu para apropriar esse legado emancipatório e colocá-lo a serviço do avanço das elites políticas e econômicas” (Asad Haider, op. cit., p. 37, itálico no original).

E, mais adiante, de maneira mais explícita:

“A desagregação tornou possível a empresários e políticos negros entrarem na estrutura de poder americana numa escala que não havia sido possível anteriormente. E essas elites foram capazes de usar a solidariedade racial como meio de encobrir suas posições de classe. Se eles dissessem representar uma comunidade racial unitária com um interesse unificado poderiam suprimir as demandas dos trabalhadores negros, cujos interesses eram, na realidade, totalmente diferentes dos deles” (Asad Haider, op. cit., p.p. 43-44).

“Na academia e nos movimentos sociais, nenhuma contestação séria surgiu contra a cooptação do legado antirracista. Intelectuais e ativistas permitiram que a política fosse reduzida ao policiamento da nossa linguagem, à questionável satisfação de provocar culpa nos brancos, enquanto as estruturas institucionais de opressão racial e econômica permanecem” (pp. 45-46).

E, sobre a essência do identitarismo:

“… a política identitária é um método individualista. Ela é baseada na demanda individual por reconhecimento, e toma essa identidade individual como ponto de partida. Ela assume essa identidade como dada e esconde o fato de que todas as identidades são construídas socialmente. E porque todos nós temos necessariamente uma identidade que é diferente da de todos os outros, ela enfraquece a possibilidade de auto-organização coletiva. O paradigma da identidade reduz a política a quem você é como indivíduo e a ganhar reconhecimento como indivíduo, em vez de ser baseada no seu pertencimento a uma coletividade e na luta coletiva contra uma estrutura social opressora” (pp. 49-50)

Depois de demonstrar como, com Barack Obama, a política identitária se mostrou “ineficaz” (isto é, favorável à elite imperialista branca), Haider faz uma consideração sobre a vida política dos EUA:

“A classe política negra ascendeu no contexto de crise econômica, desindustrialização e crescimento do desemprego dos anos 1970. Uma política concebida unicamente em termos de unidade racial impossibilitava qualquer contestação estrutural ao imperativo capitalista e sua transferência dos custos da crise econômica ao trabalhador. Os políticos negros facilitaram a ofensiva dos patrões, voltando-se contra os elementos da classe trabalhadora que eram parte da sua base de apoio” (pp. 107-108).

Isto é o que se pode dizer, brevemente, sobre o identitarismo norte-americano, do qual o daqui é – contra as advertências, entre outros, de Clóvis Moura e Guerreiro Ramos – uma importação.

10

O Brasil é um país diferente dos EUA – o que não é propriamente uma novidade.

Notemos que, mesmo nos EUA, o identitarismo (ou, na expressão de Haider, a política identitária) tende a isolar a massa dos negros da sociedade norte-americana para mais facilmente submetê-la.

O mandato de Obama foi, nesse sentido, um exemplo: qual o avanço que os negros norte-americanos conquistaram durante os oito anos deste mandato de um negro na Casa Branca?

Muito mais avanços eles obtiveram durante a época de Martin Luther King Jr., quando o objetivo do movimento dos negros – que não era somente dos negros, mas também dos brancos progressistas – era transformar o conjunto da sociedade dos EUA.

Reduzidos ao identitarismo, os negros norte-americanos viram-se acuados em um gueto – e, o que é pior, sem consciência desse gueto. Ainda nas palavras de Haider:

“O que poderia ser mais conveniente para um político negro recém-eleito, doido para angariar as graças dos donos do poder econômico, do que reduzir a política à identidade? As políticas neoliberais poderiam assim ser implementadas com um carimbo de aprovação nacionalista, qualquer crítica facilmente silenciada como capitulação ao racismo branco” (p. 109).

11

Muitos ativistas, companheiros e observadores enfatizaram como, no Brasil, o identitarismo (estamos aqui falando da política identitária no movimento negro ou supostamente antirracista) parece dirigido contra os brancos.

Trata-se de algo completamente contra a nossa história, que tem em Luiz Gama, sua entrada no Partido Liberal, depois no Partido Republicano, sua aliança com os brancos progressistas do Império (e com alguns não muito progressistas), sua luta pela república, um de seus pontos mais altos (v., sobre Luiz Gama, p. ex., Elciene Azevedo, Orfeu de Carapinha: a trajetória de Luiz Gama na imperial cidade de São Paulo, Unicamp, 1999; e, também, a importantíssima coletânea organizada por Lígia Fonseca Ferreira, Com a Palavra, Luiz Gama: poemas, artigos, cartas, máximas, Imprensa Oficial, São Paulo, 2011).

O percurso de Luiz Gama é, em tudo, oposto ao identitarismo. Seu objetivo, sua ação política, a frente política que procurava cimentar, e que acabou por ser vitoriosa após sua morte, tinham por objetivo a transformação da sociedade brasileira – o que incluía os negros escravizados, mas também os brancos, assim como os negros e mestiços que não estavam sob escravização.

O leitor pode ter a medida do que afirmamos nos dois livros que acima citamos – ou nas obras completas de Gama, que estão sendo publicadas pela Editora Hedra.

Ao contrário do que pretendia – no pensamento e na ação – Luiz Gama, o identitarismo é uma redução do movimento supostamente antirracista à uma suposta identidade negra (não estamos examinando, aqui, outras formas de identitarismo).

Entretanto, na medida em que procura operar essa redução, o identitarismo é uma negação da própria identidade nacional – portanto, da própria identidade negra, com uma trágica consequência: se ele predominasse nos países dependentes de maioria negra, como o Brasil, seria fatal para a sua luta de libertação do imperialismo.

A vinculação entre racismo e imperialismo foi bem sintetizada por uma autora norte-americana. Referindo-se ao fim do século XIX, época em que o capitalismo norte-americano tornou-se imperialista, expandindo-se “para Filipinas, Havaí, Cuba e Porto Rico”, escreve Angela Davis:

“As mesmas forças que tentavam subjugar as populações desses países eram responsáveis pela deterioração da situação da população negra e de toda a classe trabalhadora nos Estados Unidos. O racismo alimentava essas iniciativas imperialistas, ao mesmo tempo que era condicionado pelas estratégias e apologéticas do imperialismo” (cf. Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, trad. Heci Regina Candiani, Boitempo, 2016, p. 123).

Angela Davis é plenamente consciente de que o racismo tem como efeito uma divisão na classe operária, que a enfraquece na luta contra a burguesia imperialista – e por uma sociedade diferente – ao separar negros e brancos (v. p. 193 do livro acima citado).

Se assim é nos EUA, imaginemos em um país oprimido e explorado como o Brasil. Aliás, até sobre os EUA, país imperialista, diz, numa entrevista, Angela Davis:

“Temos de nos livrar do pensamento identitário estreito se quisermos encorajar as pessoas progressistas a abraçar tais lutas como se fossem delas próprias” (cf. Angela Davis, A Liberdade É Uma Luta Constante, trad. Heci Regina Candiani, Boitempo, 2018, p. 40).

Essa é a questão: Luiz Gama queria que a sociedade – isto é, inclusive os brancos que eram nela dominantes – assumissem a Abolição da escravatura e a República como uma luta sua. E, é forçoso concluir, apesar de seu falecimento em 1882, ele conseguiu, seis anos (Abolição) e sete anos (República) após completar sua vida física.

Voltemos, então, ao tema do primeiro parágrafo desta nota: como algumas parcelas do movimento dito antirracista parecem voltar-se contra a “sociedade branca” e contra os “brancos”.

12

Trata-se mais de um sintoma – no sentido de manifestação doentia – do que de uma política consciente.

Com esses ataques à “sociedade branca” ou aos “brancos”, procura-se negar a própria história do país de que fazemos parte – e, portanto, o próprio país, a própria nação.

E antes que se entenda mal o que acabamos de dizer: não estamos postulando que a história, o país e a nação sejam constituídos pelos brancos ou principalmente pelos brancos. Mas é evidente que o ataque a eles – algo, aliás, bastante superficial, por mais agressivo que seja – é um ataque de uma parte da sociedade contra outra, como se o objetivo fosse dividir essa sociedade, contra a identidade nacional.

Pois o que chamamos de identitarismo não é uma simples afirmação de identidades particulares (negra, feminina, gay, etc.), mas uma negação de uma identidade maior – a identidade nacional.

Exatamente uma negação daquela identidade na qual podem – e devem – ser resolvidas as dificuldades inerentes à identidades particulares.

Não é, também, uma novidade. Até um intelectual antimarxista (ou seja, anticomunista) como Antonio Risério, percebeu esse lado do identitarismo:

“Não se trata mais apenas de um separatismo negro, mas agora da afirmação de que toda nação é uma fantasia ilusória para manter os oprimidos anestesiados: é uma superentidade para garantir a hegemonia branca. Para negar que toda nação é feita de várias nações, a dominante e as dominadas. (…) É nessa direção que multiculturalistas (…) falam em passar ao largo da cidadania nacional, em favor de uma opção pela ‘cidadania cultural’, que é francamente grupocêntrica – vale dizer, uma ‘cidadania’ fundada na identidade de negro, de mulher ou de ‘latino’ (esta ‘etnia’ produzida pela arrogância do etnocentrismo norte-americano). ‘Cidadania cultural’ significa então uma ‘comunidade de oprimidos’ e uma recusa da nação, que não passaria de um leviatã opressor, atropelando todas as diferenças. E eles conseguiram exportar isso para o planeta, generalizando a prática de torcer e distorcer a história até provar que a construção de uma nação e de um povo é sempre criminosa, implicando invariavelmente a total e cruel vitimização dos mais fracos política, econômica e/ou militarmente. Veja-se o que acontece entre nós: entre decalques e recalques, nossos movimentos negros mimetizam os movimentos negros norte-americanos. E também aqui a nação se vê sob bombardeio político-ideológico, com base em esquematismos e falsificações históricas. O objetivo maior: mostrar que não existe uma nação brasileira, mas um conjunto desconjuntado de ‘nações’ dentro de uma extensão territorial que falsamente tratamos como se fosse uma só nação. E o irônico é que isso venha à luz num momento histórico e social em que a sociedade brasileira atingiu o seu mais alto grau de homogeneidade cultural” (cf. Antonio Risério, “A negação da nação“, in Risério [org.], “A Crise da Política Identitária“, Topbooks, 2022, pp. 519-520).

Um pouco depois, no mesmo texto:

“… é muito curioso notar como os discursos do neoliberalismo e do multiculturalismo se dão firmemente as mãos em seu propósito antinacional. São discursos que brotam do solo ou do horizonte comum da globalização, irmanando ativistas e grandes empresários. De uma parte, a burguesia internacional ou, para dizer de um modo mais geral, as elites globalizadas não querem saber de falar de nação. Querem se descolar de territórios, abolir fronteiras, transcender limites. (…) De outra parte, e na mesma direção, temos a mencionada noção identitária de ‘cidadania cultural’ (uma ‘comunidade de oprimidos’) esforçando-se para substituir a de cidadania nacional. (…) As duas ideologias, a do neoliberalismo e a do multicultural-identitarismo, partem de princípios e premissas distintos – para ancorar, em última análise, no mesmo propósito: a desconstrução nacional” (pp. 523-524).

Somente por curiosidade – mas uma curiosidade com fundo ideológico – transcrevemos aqui um último trecho, talvez dispensável, se estivéssemos citando algum marxista:

“Pode ser que um dia não precisemos mais da nação para nada, mas esta é uma projeção ou fantasia utópica que ainda não se encarnou no chão áspero e acidentado do real histórico. (…) pelo menos na conjuntura histórico-social em que estamos navegando, a nação ainda é peça fundamental para a nossa realização como povo. Inclusive, para a superação dos desequilíbrios de sexo e cor e, principalmente, da questão central, que é a das desigualdades sociais, independentemente de raça e de gênero” (cf. Antonio Risério, “A negação da nação“, in Risério [org.], “A Crise da Política Identitária“, Topbooks, 2022, p. 526).

É cansativo lembrar que o recurso a fontes não marxistas – e, mesmo, antimarxistas – faz parte da tradição do marxismo, avesso, por princípio, à estreiteza sectária. Mas, infelizmente, na confusão ideológica atual, esse lembrete não é supérfluo.

Nesse caso, Risério, intelectual ligado à Tropicália – e a Gilberto Gil, do qual foi diretor responsável pelos terreiros de candomblé, na Fundação Gregório de Matos, da Prefeitura de Salvador – deu uma contribuição importante do ponto de vista nacional.

Naturalmente, não será marxista aquele que mantiver um ponto de vista antinacional – sobretudo em um país dependente, em que a questão decisiva é, precisamente, o desenvolvimento nacional, a libertação nacional.

O combate ao racismo não tem sentido, senão, dentro desse processo de revolução nacional. Qualquer concepção que fuja, negue ou evite esse caminho nada tem de comum com o marxismo.

E apenas mencionaremos de passagem que não existe, da mesma forma, outro caminho para se chegar à revolução socialista que não seja através da revolução nacional.

13

Clóvis Moura, há muito, já advertira sobre uma das questões abordadas por Risério (e, aliás, já por Guerreiro Ramos) – a importação de modelos sociológicos dos EUA nas análises sobre o racismo:

“Muitos dos estudos que estão sendo feitos no Brasil (…) não partem de uma análise estrutural do escravismo, mas de uma visão analógica mais do que comparativa, tendo como referencial-modelo o sistema escravista nos Estados Unidos via autores como Genovese e outros da sua escola. A analogia, o fato analisado a partir de uma posição já aceita como matriz científica patenteada substitui a comparação daqui para lá, isenta de pressupostos preestabelecidos” (Clóvis Moura, Dialética Radical do Brasil Negro, 2ª edição, FMG/Anita Garibaldi, 2014, p. 47, itálico no original).

A primeira edição do livro de Moura é de 1994, há quase 30 anos. E, então, ele se estende mais sobre o tema:

“Esta posição influenciada – teórica e institucionalmente – da Sociologia e da História nos países do chamado Terceiro Mundo em relação às fontes culturais dos países desenvolvidos, vem sempre acompanhada de uma postura de subordinação ideológica. As perspectivas de análise, os projetos e a produção acadêmica que lhe dão conclusão coincidem com o circuito fechado do pensamento distribuído pelas instituições acadêmicas dessas nações hegemônicas. Esse processo deformador, reificador leva a se procurar analogias entre o produzido na matriz e a nossa realidade. Decorre, como já dissemos, uma ciência de semelhanças, de analogias, sem que as diferenças possam ser consideradas, as particularidades destacadas, as contradições analisadas e os diferenciais entre realidades diversas possam ser estabelecidos” (Clóvis Moura, op. cit., pp. 47-48).

O autor ressalta as peculiaridades do escravismo no Brasil em contraposição aos EUA e liga a questão da “democracia racial” diretamente à questão da democracia em geral no Brasil:

“… não podemos ter democracia racial em um país onde não se tem plena e completa democracia social, política, econômica, social e cultural. Um país que tem na sua estrutura social vestígios do sistema escravista, com uma concentração fundiária e de rendas das maiores do mundo; governado por oligarquias regionais retrógradas e broncas; um país no qual a concentração de rendas exclui total ou parcialmente 80% da sua população da possibilidade de usufruir um padrão de vida decente; que tem 30 milhões de menores abandonados, carentes ou criminalizados não pode ser uma democracia racial.

“Quando democratizarmos, realmente, a sociedade brasileira nas suas relações de produção, quando os polos do poder forem descentralizados através da fragmentação da grande propriedade fundiária e o povo puder participar desse poder, quando construirmos um sistema de produção para o povo consumir e não para exportar, finalmente, quando sairmos de uma sociedade selvagem de competição e conflito, e criarmos uma sociedade de planejamento e cooperação, então, teremos aquela democracia racial pela qual todos nós almejamos” (Clóvis Moura, op. cit., pp. 219-220).

Nessa época (1994), o problema identitário já era uma preocupação de Clóvis Moura, um dos mais importantes pensadores brasileiros, sobretudo quanto à situação do negro e ao racismo:

“O problema da identidade somente pode ser uma ferramenta política para aqueles grupos ou segmentos que têm uma mínima consciência de que está sem ela ou parcialmente a possuem. Isto é, a consciência lhe foi tirada ou parcialmente bloqueada. O que não acontece com o negro da plebe paulistana cujo universo de memória étnica é quase nenhum e cujo comportamento por mecanismos sociais inibidores cifra-se em atitudes de agressividade, de ansiedade pela sua posição social, pela disputa dramática dos espaços quase inexistentes para ele” (Clóvis Moura, op. cit., p. 304, itálico no original).

Em outras palavras, basear o movimento contra o racismo na identidade negra, negando a identidade nacional, é afundá-lo no elitismo – se isso, nos EUA, é uma tragédia que implica na submissão da massa dos negros, pior ainda no Brasil, país de maioria negra.

Sobre isso, Moura jamais decola do terreno científico, isto é, marxista:

“O problema racial brasileiro, no particular do negro, como todos os problemas das sociedades divididas em classes, passa pelo problema das classes sociais e suas respectivas lutas e a ele estão subordinados, total ou parcialmente, consciente ou inconscientemente” (Clóvis Moura, op. cit., pp. 308-309).

Mas qual é o problema das classes sociais (e de suas lutas) na sociedade brasileira? Esta especifidade é constituída pela questão nacional, pela luta de todas as classes interessadas em um Brasil soberano, para romper com as amarras de subordinação ao imperialismo:

“O problema do negro faz parte, pois, do problema nacional e dele não se desliga pelas suas particularidades, mas, pelo contrário, essas particularidades e especificidades devem ser incorporadas ao processo de transformação política, social e cultural da nação brasileira. Porque o problema do negro brasileiro não é apenas o do racismo existente contra ele, como pretendem alguns segmentos da comunidade negra, mas é um problema que passa pela sua integração social, econômica, cultural e psicológica ao seio da nação e à sua desmarginalização como cidadão. O esquecimento deste elemento atomiza muitos grupos negros que não têm uma visão abrangente do problema” (Clóvis Moura, op. cit., p. 310, grifo nosso).

14

A jurista Michelle Alexander, ao expor, brilhantemente, a sucessão da vida dos negros nos EUA – da escravidão às leis Jim Crow (estabelecidas após a Guerra Civil deflagrada para abolir a escravidão); e, depois do movimento pelos direitos civis das décadas de 50 e 60 do século XX, que aboliu as leis Jim Crow, até o atual encarceramento em massa – nos dá o retrato do que podemos chamar, realmente, de racismo estrutural norte-americano (v. Michelle Alexander, A Nova Segregação: racismo e encarceramento em massa, trad. Pedro Davoglio, Boitempo, 2017).

Esta não é, entretanto, a situação do Brasil. Até porque a maior parte do encarceramento de negros em nosso país ocorreu em governos populares. Não tinha, portanto, ao contrário dos EUA, o objetivo de controlar a massa dos negros – e a população. E, se considerarmos que qualquer racismo, em qualquer parte do mundo, é “estrutural”, nem por isso a questão estará resolvida, mas apenas diluída e confundida.

Não se trata de que no Brasil, também ao contrário dos EUA, jamais existiram, após a Abolição, leis racistas (aliás, nem no Império havia uma lei que tornasse a própria escravidão parte do sistema jurídico).

Mas essa questão não deveria ser subestimada ou desprezada. Existe alguma razão pela qual, nos EUA, as “leis Jim Crow” foram possíveis – e jamais consideradas, até o movimento dos direitos civis, como o que eram, uma aberração – enquanto no Brasil a legislação foi, sempre, basicamente antirracista.

É verdade que as leis brasileiras não significam que o racismo deixou de existir no país. Mas, precisamente, elas são, de todo modo, um reconhecimento de que o racismo existe – e precisa ser combatido. Na comparação com os EUA, são um sinal de que aqui o racismo não tem o mesmo caráter que lá, o que foi repetido por mais de um norte-americano que esteve por cá (o próprio termo “democracia racial” foi cunhado, como nota Risério, por estrangeiros que tomaram contato com o Brasil, ao fazer uma comparação com os seus próprios países).

Apesar disso, continuamos a importar critérios que somente são válidos para os EUA – e são aplicados mecanicamente ao nosso país. Embora, falar em “importação” é um modo impróprio de expressão. Melhor seria falar, como fizeram Pierre Bourdieu e Loïc Wacquant, em “imperialismo cultural”, ou seja, imposição cultural da matriz imperialista (cf. Pierre Bourdieu e Loïc Wacquant, Sobre as Artimanhas da Razão Imperialista, Estudos Afro-Asiáticos, Ano 24, nº 1, 2002, pp. 15-33).

O artigo de Bourdieu e Wacquant é de interesse pleno para o nosso assunto, mas nos deteremos apenas em alguns poucos trechos, referentes ao Brasil:

“A maior parte das pesquisas recentes sobre a desigualdade etno-racial no Brasil, empreendidas por americanos e latino-americanos formados nos Estados Unidos, esforçam-se em provar que, contrariamente à imagem que os brasileiros têm de sua nação, o país das ‘três tristes raças’ (indígenas, negros descendentes dos escravos, brancos oriundos da colonização e das vagas de imigração europeias) não é menos ‘racista’ do que os outros; além disso, sobre esse capítulo, os brasileiros ‘brancos’ nada têm a invejar em relação aos primos norte-americanos. Ainda pior, o racismo mascarado à brasileira seria, por definição, mais perverso, já que dissimulado e negado. É o que pretende, em Orpheus and Power (1994), o cientista político afro-americano Michael Hanchard: ao aplicar as categorias raciais norte-americanas à situação brasileira, o autor erige a história particular do Movimento em favor dos Direitos Civis como padrão universal da luta dos grupos de cor oprimidos. Em vez de considerar a constituição da ordem etno-racial brasileira em sua lógica própria, essas pesquisas contentam-se, na maioria das vezes, em substituir, na sua totalidade, o mito nacional da ‘democracia racial’ (tal como é mencionada, por exemplo, na obra de Gilberto Freyre, 1978), pelo mito segundo o qual todas as sociedades são ‘racistas’, inclusive aquelas no seio das quais parece que, à primeira vista, as relações ‘sociais’ são menos distantes e hostis. De utensílio analítico, o conceito de racismo torna-se um simples instrumento de acusação; sob pretexto de ciência, acaba por se consolidar a lógica do processo (garantindo o sucesso de livraria, na falta de um sucesso de estima)” (Bourdieu e Wacquant, art. cit., p. 19).

(…)

“… Os norte-americanos são os únicos a definir ‘raça’ a partir somente da ascendência e, exclusivamente, em relação aos afro-americanos: em Chicago, Los Angeles ou Atlanta a pessoa é ‘negra’ não pela cor da pele, mas pelo fato de ter um ou vários parentes identificados como negros, isto é, no termo da regressão, como escravos. Os Estados Unidos constituem a única sociedade moderna a aplicar a one-drop rule e o princípio de ‘hipodescendência’, segundo o qual os filhos de uma união mista são, automaticamente, situados no grupo inferior (aqui, os negros). No Brasil, a identidade racial define-se pela referência a um continuum de ‘cor’, isto é, pela aplicação de um princípio flexível ou impreciso que, levando em consideração traços físicos como a textura dos cabelos, a forma dos lábios e do nariz e a posição de classe (principalmente, a renda e a educação), engendram um grande número de categorias intermediárias (mais de uma centena foram repertoriadas no censo de 1980) e não implicam ostracização radical nem estigmatização sem remédio. Dão testemunho dessa situação, por exemplo, os índices de segregação exibidos pelas cidades brasileiras, nitidamente inferiores aos das metrópoles norte-americanas, bem como a ausência virtual dessas duas formas tipicamente norte-americanas de violência racial como são o linchamento e o motim urbano. Pelo contrário, nos Estados Unidos não existe categoria que, social e legalmente, seja reconhecida como ‘mestiço’. Aí, temos a ver com uma divisão que se assemelha mais à das castas definitivamente definidas e delimitadas (como prova, a taxa excepcionalmente baixa de intercasamentos: menos de 2% das afro-americanas contraem uniões ‘mistas’, em contraposição à metade, aproximadamente, das mulheres de origem hispanizante e asiática que o fazem) que se tenta dissimular, submergindo-a pela ‘globalização’ no universo das visões diferenciantes” (Bourdieu e Wacquant, art. cit., p. 20, itálicos no original).

“Como explicar que sejam assim elevadas, tacitamente, à posição de padrão universal em relação ao qual deve ser analisada e avaliada toda situação de dominação étnica, determinadas ‘teorias’ das ‘relações raciais’ que são transfigurações conceitualizadas e, incessantemente, renovadas pelas necessidades da atualização, de estereótipos raciais de uso comum que, em si mesmos, não passam de justificações primárias da dominação dos brancos sobre os negros? O fato de que, no decorrer dos últimos anos, a sociodiceia racial (ou racista) tenha conseguido se ‘mundializar’, perdendo ao mesmo tempo suas características de discurso justificador para uso interno ou local, é, sem dúvida, uma das confirmações mais exemplares do império e da influência simbólicos que os Estados Unidos exercem sobre toda espécie de produção erudita e, sobretudo, semi-erudita, em particular, através do poder de consagração que esse país detém e dos benefícios materiais e simbólicos que a adesão mais ou menos assumida ou vergonhosa ao modelo norte-americano proporciona aos pesquisadores dos países dominados” (Bourdieu e Wacquant, art. cit., p. 20-21, itálico no original).

(…)

“Poder-se-ia ainda invocar, evidentemente, o papel motor que desempenham as grandes fundações americanas de filantropia e pesquisa na difusão da doxa racial norte-americana no seio do campo universitário brasileiro, tanto no plano das representações, quanto das práticas. Assim, a Fundação Rockefeller financia um programa sobre ‘Raça e Etnicidade’ na Universidade Federal do Rio de Janeiro, bem como o Centro de Estudos Afro-Asiáticos (e sua revista Estudos Afro-Asiáticos) da Universidade Candido Mendes, de maneira a favorecer o intercâmbio de pesquisadores e estudantes. Para a obtenção de seu patrocínio, a Fundação impõe como condição que as equipes de pesquisa obedeçam aos critérios de affirmative action à maneira americana, o que levanta problemas espinhosos já que, como se viu, a dicotomia branco/negro é de aplicação, no mínimo, arriscada na sociedade brasileira” (Bourdieu e Wacquant, art. cit., p. 21-22, itálicos no original).

E, por fim (embora o leitor possa encontrar muito mais na íntegra do texto):

“… o que pensar desses pesquisadores americanos que vão ao Brasil encorajar os líderes do Movimento Negro a adotar as táticas do movimento afro-americano de defesa dos direitos civis e denunciar a categoria pardo (termo intermediário entre branco e preto que designa as pessoas de aparência física mista) a fim de mobilizar todos os brasileiros de ascendência africana a partir de uma oposição dicotômica entre ‘afro-brasileiros’ e ‘brancos’ no preciso momento em que, nos Estados Unidos, os indivíduos de origem mista se mobilizam a fim de que o Estado americano (a começar pelos Institutos de Recenseamento) reconheça, oficialmente, os americanos ‘mestiços’, deixando de os classificar à força sob a etiqueta exclusiva de ‘negro’? Semelhantes constatações nos autorizam a pensar que a descoberta tão recente quanto repentina da ‘globalização da raça’ resulta, não de uma brusca convergência dos modos de dominação etno-racial nos diferentes países, mas antes da quase universalização do follk concept norte-americano de ‘raça’ sob o efeito da exportação mundial das categorias eruditas americanas” (Bourdieu e Wacquant, art. cit., p. 23, itálicos no original).

15

Há muito, como transcrevemos acima, Alberto Guerreiro Ramos afirmou que “os nossos grandes problemas ‘antropológicos’ – o do índio e o do negro – são aspectos particulares do problema nacional de caráter eminentemente econômico e político” (Guerreiro Ramos, Introdução Crítica à Sociologia Brasileira, 2ª edição, Editora UFRJ, 1995, p. 167).

Guerreiro Ramos observa que a situação do negro em supostos estudos “antropológicos” no Brasil constituía, já em sua época, uma importação dos EUA:

“Toda a sociologia e a antropologia norte-americanas, largamente difundidas no Brasil, baseiam-se no pressuposto de que a sociedade ianque, atual, é perfeita ou definitiva, apresentando apenas defeitos parciais, que podem ser corrigidos por meio de medidas tecnicamente elaboradas. Absolutizam o presente. Não o veem como um momento fugaz de uma série dialética” (Guerreiro Ramos, op. cit., p. 148).

“… a antropologia europeia e norte-americana tem sido, em larga margem, uma racionalização ou despistamento da espoliação colonial” (Guerreiro Ramos, op. cit., p. 165).

“… a atual antropologia europeia e, principalmente, a norte-americana estão longe de se ter depurado de resíduos ideológicos. Conceitos igualmente equívocos como o de ‘raça’ tornaram-se basilares no trabalho antropológico. Entre eles, os de estrutura social, o de aculturação, o de mudança social, os quais supõem uma concepção quietista da sociedade e, assim, contribuem para a ocultação da terapêutica decisiva dos problemas humanos em países subdesenvolvidos. Tal orientação, adotada literalmente pelos profissionais de países como o Brasil, constitui-se em poderoso fator de alienação” (Guerreiro Ramos, op. cit., p. 166, grifo nosso).

E, finalmente, ele situa a posição real do negro em nossa história e na nossa sociedade – se esta se propõe a cumprir (e sem isso ela está fadada à destruição) o seu destino de desenvolvimento, independência e liberdade:

“… desde que se define o negro como um ingrediente normal da população do país, como povo brasileiro, carece de significação falar de problema do negro puramente econômico, destacado do problema geral das classes desfavorecidas ou do pauperismo. O negro é povo, no Brasil. Não é um componente estranho de nossa demografia. Ao contrário, é a sua mais importante matriz demográfica. E este fato tem de ser erigido à categoria de valor, como o exige a nossa dignidade e o nosso orgulho de povo independente. O negro no Brasil não é anedota, é um parâmetro da realidade nacional. A condição do negro no Brasil só é sociologicamente problemática em decorrência da alienação estética do próprio negro e da hipercorreção estética do branco brasileiro, ávido de identificação com o europeu” (Guerreiro Ramos, op. cit., p. 200, itálico no original).

Isto foi escrito, frisamos, ainda que o leitor saiba, por um negro. A primeira edição do livro de Guerreiro Ramos saiu em 1957.

16

Nos últimos anos, têm aparecido algumas concepções, sobretudo na luta contra o racismo, que nos parecem equivocadas ou, no mínimo, discutíveis. Daí a origem deste texto.

Porém, aqui, não descemos a coisas excessivamente toscas, como o malfadado “lugar de fala”, já enfrentado e superado por Lenin, desde a polêmica com os economicistas, registrada em seu livro Que Fazer? (1902), portanto, há 121 anos.

Preferimos nos ater a teses mais respeitáveis – portanto, mais difíceis para o movimento antirracista e para o movimento popular em geral.

Mesmo assim, é forçoso reconhecer que boa parte – senão a totalidade – dessas teses não têm origem no Brasil. São lamentáveis importações ou subordinações ideológicas, quase sempre com fonte nos EUA – onde também são um instrumento de dominação ideológica dos negros e dos trabalhadores, ainda que de modo diferente ao que operam em nosso país.

Do fato do racismo existir tanto no Brasil quanto nos EUA não decorre que ele seja igual – o mesmo – nos dois países. Nem, muito menos, que o modo de enfrentá-lo tenha que ser o mesmo ou que tenhamos de importar ou nos submeter aos critérios norte-americanos do seu movimento antirracista – sobretudo quando os norte-americanos mais lúcidos consideram que esses critérios, e formas de luta, estão errados.

Aliás, considerando a diferença entre os dois países (os EUA, um país imperialista; o Brasil, um país dependente), seria inconcebível que o racismo fosse igual em um e em outro.

No Brasil, o racismo é um instrumento do imperialismo para manter a nação subjugada – com certeza, existem setores da burguesia interna que também se beneficiam do racismo. São aqueles setores burgueses que saboreiam as sobras e migalhas da dominação imperialista.

Nos EUA, o racismo é um instrumento do imperialismo para submeter os trabalhadores de seu próprio país. O que inclui, também, como vimos no caso do identitarismo, a dominação da burguesia negra norte-americana sobre o proletariado negro norte-americano.

Nos dois casos, portanto, o racismo está vinculado à política da burguesia imperialista – mas é diferente quanto se trata de um país subordinado, como o Brasil, ou do país-matriz, como os EUA.

Há muito ressaltou Frantz Fanon que a origem do racismo está no colonialismo (v., principalmente, Frantz Fanon, Em Defesa da Revolução Africana, trad. Isabel Pascoal, Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa, 1980; e, do mesmo autor, Les Damnés de la Terre, François Maspero, Paris, 1961).

O imperialismo, portanto, usa uma arma que foi forjada por seu antecessor, o colonialismo. Na época deste último, o racismo tinha o papel de considerar inferiores os nativos das colônias conquistadas a ferro, sangue e fogo – portanto, “justificar” o massacre, a escravização desses nativos e a anexação das colônias.

Em nossa época, o racismo tem o papel de “justificar” a repressão e a exploração sobre o proletariado dos países centrais e sobre os povos dos países dependentes.

Nesses últimos – caso do Brasil – o combate ao racismo está diretamente ligado à luta pela libertação nacional, ou seja, à luta pelo fim das relações de subordinação ao imperialismo.

Não é um círculo vicioso afirmar, também, que a libertação nacional não é possível sem a unidade de todo o povo – portanto, a unidade de negros, indígenas e brancos.

Na verdade, isso apenas quer dizer que a superação do racismo se dá na própria constituição da frente necessária para derrotar o imperialismo dentro do país.

Esta frente, já dissemos acima, terá que incluir todas as classes interessadas no desenvolvimento nacional – cuja trava é constituída, precisamente, pela dominação imperialista.

Resta uma questão: é possível a total superação do racismo na revolução nacional? Ou somente no socialismo ela será possível?

A questão é irrisória, pois não existe outro modo de se chegar ao socialismo, no Brasil, que não seja através do desenvolvimento nacional. Logo, a luta contra o racismo é parte do processo nacional que é o caminho para o socialismo.

E, se restassem dúvidas, uma questão semelhante foi abordada, do ponto de vista teórico e prático, por Lenin, em 1921: a revolução nacional, ao ir às suas últimas consequências, entrelaça-se com a revolução socialista – e esta, por sua vez, leva (e somente ela pode levar) até às últimas consequências a revolução nacional.

É verdade, Lenin estava se referindo à revolução democrático-burguesa.

Mas o que vale para uma revolução, vale para a outra (cf. V.I. Lenin, Con motivo del cuarto aniversario de la Revolucion de Octubre, Obras Completas, t. 44, Editorial Progreso, Moscú, pp. 150-159).

Carlos Lopes é editor do jornal Hora do Povo, vice-presidente do PCdoB