Clube de Leitura

Temporalidade da Riqueza: a atualidade de José Carlos Braga 25 anos depois

Por: A. Sergio Barroso

13 de fevereiro de 2025

“Vimos que o capital comercial e o capital portador de juros são as formas mais antigas do capital. Porém, naturalmente o capital portador de juros se apresenta na imaginação popular como a forma do capital par excellence” (MARX, O capital, Livro III, cap. 36; grifos de Marx). [1]

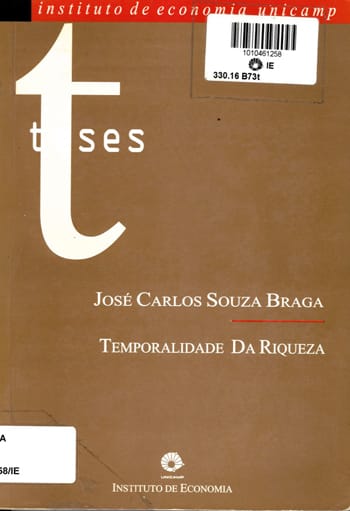

Considero o livro do professor José Carlos de Souza Braga, Temporalidade da riqueza: teoria e dinâmica da financeirização do capitalismo (IE/Unicamp, 2000) um marco decisivo na construção do estatuto teórico da economia política brasileira. Indiscutivelmente – ainda -, sua obra (ex-ante) tem enorme incidência nos precursores debates da teorização da atual fase do capitalismo de “absolutização” da dominância financeira.

Braga integra o que ficou conhecido como a “Escola de Campinas”, cujo grupo de economistas colige estudos notáveis de Economia Política, como os da lavra de João M. Cardoso de Mello, Luiz Gonzaga Belluzzo, Maria da Conceição Tavares (1930-2024), Wilson Cano (1937-1020), Luciano Coutinho, Frederico Mazzucchelli, C. Alonso Barbosa de Oliveira entre outros(as).

Argumentando melhor, desde o longínquo 1985, Braga foi o pioneiro em então esboçar os fundamentos da “financeirização capitalista”. Sua tese de doutorado “Temporalidade da riqueza (Uma contribuição ao estudo da dinâmica capitalista”,1985) inicia uma trajetória que inclui, especialmente, “A financeirização no capitalismo desenvolvido” (Folha de São Paulo, 1990), “A financeirização da riqueza: a macroestrutura e a nova dinâmica dos capitalismos centrais” (Economia e Sociedade, nº 2, 1993).

Esses registros têm relevância teórica internacional – interpreto objetivamente. Tenho recordado, desde o primeiro encontro que tive com o professor Braga – na antiga cantina do Instituto de Economia da Unicamp -, no começo de 1997, que, por exemplo, o conhecido economista marxista François Chesnais, reconhece que sequer abordara (concretamente) a nova dimensão da dominância financeira em seu famoso livro “A mundialização do capital” (Xamã, 1996).

Com efeito, Chesnais, na edição brasileira de “A mundialização do capital”, confessa que, na francesa (Syros,1994), ele não tratara do que chama de “formas específicas de valorização do capital”, quer dizer, até então não compreendia a dominância financeira como – “financeirização” – o padrão sistêmico da riqueza no capitalismo contemporâneo (Braga, 1985; 1990, 1993, 2000, 2013). Chesnais diz, ainda que fez “acréscimos bastante substanciais” (1996, idem, p.13) nos caps. 1, 2, 10, 11 e 12 – 40 p. -, ou seja, quase um novo livro!

O professor Chesnais havia parado no tempo?[2]

Aqui, de nenhum modo inoportuno, a relevância – e o pioneirismo – do desenvolvimento das pesquisas do professor Braga foi amplamente reconhecida no Seminário Internacional realizado em sua homenagem, na Unicamp, em 2016. Destacados(as) economistas do Brasil e de vários países sublinharam a profícua jornada intelectual do nosso autor. Testemunhei o consagrador e instrutivo evento.

Temporalidades do capital

“Escrevi várias vezes sobre isso afirmando que ‘em estado de equilíbrio a matéria é cega, longe dele ela começa a enxergar’”. (…) Longe do equilíbrio, reencontramos as noções que havíamos enumerado a respeito das ciências humanas: a flecha do tempo, os pontos de bifurcação e os acontecimentos” (Ilya PRIGOGINE, 2003) [3]

O Prefácio de Luiz Gonzaga Belluzzo – uma Conferência! – emoldura e enriquece em elevado nível o estudo do professor Braga. Belluzzo, orientador do doutorado dele, situa ali o aparato à contribuição teórica à dinâmica do capitalismo, à maneira singular do autor. A obra, dentre outras características, assinala Belluzzo, no Prefácio:

É uma síntese bem-sucedida do debate travado na Universidade de Campinas, ao longo de 30 anos (p.11). Seu ponto de partida é a crítica do individualismo metodológico, das hipóteses da escolha racional, ou mesmo das condições de equilíbrio, temas que a corrente principal da teoria econômica pretende impor, arguindo critérios respeitáveis de cientificidade (p.11). É contestação à concepção neoclássica da sociedade econômica [supostamente] formada por indivíduos racionais e maximizadores… Essa ontologia tem uma expressão metafísica e outra epistemológica.

A metafísica reivindica o caráter passivo e inerte da matéria e a causação é vista como um processo linear e unidirecional, externo e inconsistente com a geração do novo.

Na versão epistemológica, reduto preferido do positivismo, os fenômenos são apresentados como qualidades simples e independentes, apreendidas através da experiência sensível (pp.12-13).

Dois grandes intérpretes do capitalismo e de suas leis de movimento, Keynes e Marx começam recusando a ontologia atomista: “E eu não estaria cometendo uma impropriedade se afirmasse que o professor Braga nos oferece uma ontologia do econômico a partir de Marx, Keynes, Kalecki e talvez Schumpeter” (p.13). A economia empresarial imaginada por Keynes funciona segundo o circuito dinheiro-mercadoria-dinheiro, D-M-D’, “a profícua descoberta de Karl Marx”.

A fórmula da circulação do capital utilizada nos manuscritos de 1933 tem o propósito de afirmar o caráter originário do gasto monetário capitalista, num duplo sentido:

1) Uma classe social tem a faculdade de gastar acima de sua renda corrente e

2) Esta decisão cria um espaço de valor (a renda nominal), mediante o pagamento dos salários sob a forma monetária.

Ao contrário da lei de Say, em que a oferta cria a sua própria demanda, é o gasto que cria a renda – expenditure creates income. O que permite ao capitalista gastar acima de sua renda corrente é a existência do crédito. O crédito é uma aposta, uma antecipação, sujeita a perdas, do valor a ser criado mediante a contratação da força de trabalho e sua utilização no processo de produção (p.21).

Criativamente, o trabalho do professor Braga introduz o conceito de mesoestrutura para definir a natureza das mediações que se estabelecem no capitalismo entre os capitais individuais e o movimento do capital em geral:

“… a mesoestrutura compreende os capitais operando como o capital em geral e não como o capital deste ou daquele setor, ramo ou produto, imobilizado nesta ou naquela estrutura de mercado Este plano corresponde ao que é constituído pela concentração e centralização de capitais, pelo crédito (capacidade de dispor do capital social e não apenas do capital particular) e pelo capital por ações” – disserta Braga (Belluzzo, idem,p.23).

Desequilíbrio no tempo

Com efeito, o livro [4] divide-se em duas partes, sete capítulos e 342 páginas (1ª edição). Na 1ª Parte, A. Smith, D. Ricardo, L. Walras, Pigou e Marshall – noutro andar, também o trânsito de Schumpeter [5] -, vai na direção da crítica sistemática aos modelos da economia política clássica em suas iniquidades e paradoxos irresolutos – aporias, conceitua Braga. Nela, a exegese da longa e persistente problemática do “equilíbrio” e da “temporalidade histórica”, onde, conclusivamente, esta possuiria um fundamento inabalável: “O capitalismo, segundo esta operação teórica [clássica], pode-se dizer ‘é, sempre foi e [assim] sempre será’”, enfatiza ele (p.55).

José Carlos Braga é um dos professores do curso Pensadores Nacionalistas Brasileiros: conheça

A crítica circunstanciada do sistema de ideias – de variantes – da teoria econômica clássica conflui, nuclearmente, Keynes, Kalecki e Marx (caps. 3 e 4), numa articulada e complexa argumentação dissecada por Braga.

Com efeito, ao que nos parece interessar, à semelhança do quer foi dito sobre Schumpeter [Nota 5], no desenvolvimento do pensamento econômico suas contradições e fases, Braga percorre o movimento de libertação da tradição ortodoxa enfrentado por Keynes, até o enxergar do “equilíbrio” como figura imaginária de um momento futuro e de especulações sobre este – ou como sendo “inalcançável” (p. 121); da temporalidade incansável das expectativas (p.122). Expectativas, tempo financeiro, cálculo capitalista trespassando a demanda efetiva: a instabilidade sempre rondando um suposto equilíbrio vis-à-vis a explosão do ciclo-crise, eis o foco de Braga nos circunlóquios keynesianos (pp. 127-131).

Já em Kalecki, o rompimento com a ideia da pressuposta estabilidade é acompanhado da elaboração de uma “dinâmica cíclica”, onde o investimento é a variável independente e central para a determinação dos lucros e da renda nacional. No entanto, para Braga, no ciclo econômico de Kalecki há regularidade nas fases de recuperação, auge, recessão, depressão e recuperação; há automatismo na “sequência e duração” na ascensão e descenso (p.132). A temporalidade “vira uma econometria, e, neste sentido a repetição do movimento automático – perpetuum mobile”, interpreta Braga (p.133). O que não implica em que, para ao autor, o economista polonês, de maneira similar a Schumpeter e Keynes, processe mudanças explícitas no pensamento posterior de sua teoria econômica: “Tentei agora não dividir minha análise nessas duas etapas [separação de influências de curto e longo prazos, e não ter em conta certas repercussões do progresso técnico] assim como não aplicar o enfoque do equilíbrio móvel ao problema do crescimento” (Kalecki, Apud: Braga, p. 136).[6]

Nas questões essenciais examinadas em Marx – muitas, como sempre – (‘origens da teoria crítica’), de saída, a ideia dialética: curto e longo prazos são interdependentes; as crises são fenômenos intrínsecos; o tempo entre produção e realização pode “ocasionar percalços”; e o sistema é capaz de renovar suas condições de existência, no tempo (p.144). Já está em Marx, disserta Braga, o feixe teórico: capital em geral/pluralidade de capitais/crédito/capital a juros e capital fictício (capitalização)/sociedade anônimas/capital financeiro [7] e monopolização como oposto da livre concorrência (p.145).

Para Marx – decisivo compreender -, o capital em geral e as leis de movimento “são abstrações reais”, significando que são categorias apreendidas pelo pensamento, do movimento real vivido nas sociedades do regime econômico mercantil-capitalista; sendo, também, essas leis gerais do movimento e a concorrência capitalista, “dois níveis inseparáveis” dessa dinâmica sistêmica (p. 147). Infere-se especialmente daí que, segundo Marx, a) o capital se revela plenamente, enquanto mercadoria, quando o dinheiro funciona como capital a juros; b) a valorização fictícia [8] realiza-se pela monetização do (próprio) lucro fictício; c) onde a circulação financeiro-monetária assume a realização plena da dominação do capital (p.158).

Financeirização – em seu lugar

Em resumidas contas, a segunda parte do livro analisa a dinâmica financeira do capitalismo hodierno. Concentra, no capítulo 1º, a análise de como a concorrência das grandes empresas e monopólios operam em dois níveis correlatos: a geração de renda agregada e a capitalização financeira. No 2º capítulo aborda-se a questão da instabilidade estrutural se manifestando em flutuações e na “antinomia da tendência” [9]. O 3º capítulo interpreta como o capitalismo contemporâneo atual tem sua dinâmica movida pela dominância financeira.

Como vimos, consideramos que, notadamente em Braga (1997; 2000), a ideia da financeirização como “novo padrão sistêmico de acumulação” assume a fisionomia teórica pioneira (e plena). Em cuja estrutura conceitual, articulação e projeção dinâmica o distingue desde o início das interpretações de Chesnais (mundialização; capital portador de juros, 2002) (ou também em Arrighi e seus “ciclos sistêmicos de acumulação”,1996).

Para Braga (1997), a dominância financeira sistêmica passou a ser expressão geral das formas contemporâneas de definir, gerir e realizar riqueza no capitalismo, quer dizer, um padrão sistêmico – formulação esta que o distingue de inúmeros autores. É esse padrão que passa a incidir “organicamente” na relação entre crescente instabilidade e crises frequentes (Cf. Barroso, 2021, p. 48). Nele, “a financeirização está constituída por componentes fundamentais da organização capitalista, entrelaçados de maneira a estabelecer uma dinâmica estrutural segundo princípios de uma lógica financeira geral” (Braga, idem, p. 270).

Recheado por passagens do debate filosófico e epistemológico, de pensadores da estatura de Nicola Badaloni, Henri Lefèbreve, G-Gaston Granger, Rui Fausto, George Shackle, entre outros, de historiadores marxistas como V. Lênin, Pierre Vilar, Isaak Rubin etc., o complexo estudo de Braga traz ainda formulações matemáticas da teoria econômica. Sua leitura e estudo permanece altamente satisfatória e compensadora.

O epítome de sua pesquisa, revelador de sua vigência 25 anos depois, pode ser assim diretamente expresso:

“Em síntese, se configura um padrão de riqueza difundível internacionalmente em que estão presentes: 1) a mudança de natureza do sistema monetário-financeiro com o declínio da moeda e dos depósitos bancários como substrato dos financiamentos, substituídos pelos ativos que geram juros; 2) a securitização que interconecta os mercados creditício e de capitais; 3) a tendência à formação de “conglomerados de serviços financeiros”; 4) a intensificação da concorrência financeira; 5) a ampliação das funções financeiras no interior das corporações produtivas; 6) a transnacionalização de bancos e empresas; 7) a variabilidade interdependente de taxas de juros e de câmbio; 8) o déficit público financeiro endogeneizado; 9) o banco central market oriented; 10) a permanência do dólar como moeda estratégica mundial” (Braga, idem, p. 274).

Serviço

Braga, José Carlos de Souza. Temporalidade da riqueza: teoria e dinâmica da financeirização do capitalismo. Campinas: Instituto de Economia da Unicamp, 2000. O livro está disponível para download gratuito aqui.

________________________________

NOTAS

[1] Essa notável assertiva de Marx sugere – reserva lugar – a enorme importância que adquire o capital fictício, a partir da constituição do moderno sistema de crédito, na sequência relacional Mercadoria/Dinheiro/Capital comercial/Capital industrial/Capital portador de juros/Capital fictício. Ver: O Capital, Livro III, Boitempo, 2017, pp.668-9. Como formula L.Belluzzo: “O circuito D-D’ nasce das tendências centrais do regime do capital: um processo necessário e inexorável, porque a acumulação capitalista e a acumulação de riqueza abstrata e, ao mesmo tempo, um movimento de abstração real que transfigura o dinheiro, a encarnação substantivada do valor e da riqueza, nas formas “desenvolvidas” do dinheiro do crédito, do capital a juros e do capital fictício” (Belluzzo, 2013, p.109).

[2] 1) Indiscutível, entretanto, a contribuição de Chesnais na desmistificação do conceito de “globalização” – do “global” –, gestado nas escolas norte-americanas de administração de empresas, ‘business management schools’ (Havard, Columbia, Stanford etc.). Globalização “é a expressão das forças de mercado, por fim liberadas… dos entraves nefastos erguidos durante meio século”, diz ele (idem, 1996, p. 23 e 25). 2) Bem distinta é a organização de “A mundialização financeira: gênese, custos e riscos” (Xamã, 1998; Syros, 1996). Afirma lá Chesnais: “A partir dos dados e das análises reunidos neste novo livro, um deslocamento qualitativo se impõe. É da esfera financeira que é necessário partir se desejarmos compreender o movimento em seu conjunto” (1998, p. 7).

[3] Ver: “O futuro está dado?”, em: “Ilya Prigogine. Ciência, razão e paixão”, CARVALHO, E., ALMEIDA, M. (orgs.), São Paulo, Livraria da Física, 2009, pp.110-111. 2ª edição revista e ampliada.

[4] O estudo de Braga tenta, estrategicamente, “cercar” as principais questões do debate teórico originário e contemporâneo, justificador desde as formulações anteriores ao “equilíbrio perfeito” (Walras), chegando ao neoclassicismo dos “mercados autorregulados” do mainstream neoliberal, passando pelo pós-keynesianismo novamente disfarçadamente “equilibrista”. Opino – e opinião “não é ciência” (Bachelar) – que o nosso autor obteve grande êxito. E que não é nada fácil de resenhar.

[5] Na exaustiva análise da teoria Schumpeteriana sobre a dinâmica dos “ciclos”, Braga aponta o economista austríaco desde seus conceitos de “equilíbrio e de fluxos estacionários”, até a formulação de que, para Schumpeter “é o êxito do sistema capitalista cada vez mais estável que destrói a ordem capitalista” (Braga, pp. 98 e 113).

[6] Grande conhecedor de Michal Kalecki, no Brasil, Jorge Miglioli considera que “a obra de Kalecki sobre as economias capitalistas constitui essencialmente a retomada e o desenvolvimento do problema da ‘realização da produção’, o qual ocupou grande parte da literatura econômica marxista até a segunda década do século XX” (Miglioli, “Acumulação e capital e demanda efetiva”, Hucitec, 2004, 2ª edição, p.226). Conforme Oskar Lange, outro economista marxista polonês e grande estudioso das “equações de Kalecki”, “Menção especial deve ser feita aos trabalhos de M. Kalecki, Studies in the Theory of Business Cycles 1933-1939, e de outros que, tomando a teoria marxista da reprodução como ponto de partida, formularam a teoria do ciclo de maneira original e explicaram a fonte da instabilidade capitalista” (Lange, “Economia política”, em: “Oskar Lange”, L. Pomeranz (org.), Editora Ática, 1981, p.49).

[7] Considerado, Marx, denominação polêmica, para Robert Guttmann, “Marx estabeleceu uma distinção entre dois tipos de capital financeiro: os de empréstimos a médio ou longo prazo, com juros, e o que ele chamava de capital fictício. (…) este abrangeria créditos envolvendo compromissos de caixa futuros (títulos), cujo valor é determinado unicamente pela capitalização do rendimento previsto, sem contrapartida de capital produtivo” (Guttmann, “Mutações do capital financeiro”, em: A mundialização financeira”, Op. cit., 1998, p. 61.). É sabido que, em O Capital Financeiro”, Rudolf Hilferding o considera como sendo a fusão entre capital bancário e o industrial, na vigência das sociedades anônimas e da grande empresa monopolista (Nova Cultural, 1985). Esta definição de capital financeiro é muito similar a de Lênin, em “O imperialismo, etapa superior do capitalismo” (Avante!, 1981, Cap. III).

[8] Como bem sintetiza Alex Palludeto, “o capital fictício é um direito contratual transacionável sobre um fluxo de renda futuro e pode ser definido por meio de três atributos-chave que perfazem sua constituição: a renda futura, os mercados secundários e a inexistência real” (“Os derivativos como capital fictício: uma interpretação marxista”, IE/Unicamp, 2016, Tese de doutorado, p. 114).

[9] Teoricamente relevante sublinhar uma síntese de Braga: “A tendência (tendency, propensão a…) do sistema é de uma tensão entre expansão e crise, com diferentes trajetórias (trends) possíveis a serem apreendidas através da teoria da dinâmica complexamente determinada” (p. 248).

BIBLIOGRAFIA [NÃO REFERIDA]

BARROSO, A.S. Uma economia política da grande crise capitalista 2007-2017. Ascensão e ocaso de neoliberalismo. São Paulo/Maceió, Anita Garibaldi/Fundação Maurício Grabois/EDUFAL, 2021.

BELLUZZO, L. G. O capital e suas metamorfoses. São Paulo, Unesp, 2013.

BRAGA, J. C. Financeirização global. Rio de Janeiro, Petrópolis Vozes, 1997.

___________. Crise e capitalismo contemporâneo: qual o conceito de financeirização? Em: A grande crise capitalista global 2007-2013: gênese, conexões e tendências, Barroso, A. S., Souza, R. São Paulo, Anita Garibaldi/Fundação Maurício Grabois, 2013.

________________________________

A. Sergio Barroso é médico, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Campinas (Unicamp), membro do Comitê Central do PCdoB e coordenador do Grupo de Pesquisa Problemas e desafios contemporâneos da teoria marxista da Fundação Maurício Grabois (FMG)