O dia 11 de setembro tem muitos significados ao longo da história.

Em 1973, a data ficou marcada pela morte do então presidente chileno, o médico socialista Salvador Allende, que saiu sem vida do Palácio de La Moneda após um cerco e um golpe militar que marcaria para sempre não só o Chile, mas a luta dos povos da América Latina.

Salvador Guillermo Allende Gossens, quando pequeno, tinha o apelido de Titio ou Titito. Nasceu em Valparaíso, importante cidade costeira do Chile, em 1908, no início do século XX. Segundo relatos, era uma criança muito sociável e questionadora.

Antes de ingressar na Faculdade de Medicina da Universidade do Chile, onde se destacou como líder estudantil, prestou serviço militar. Foi na universidade, como liderança estudantil, que Allende teve plena noção das desigualdades do povo chileno, das condições sociais, econômicas e políticas do país.

Leia também:

Jeannette Jara: quando uma comunista caminha para o centro do palco no Chile

Lawfare contra Daniel Jadue expõe ameaça à democracia na América Latina

Esse percurso deu base para que ele se tornasse uma liderança política. Em 1933, participou da fundação do Partido Socialista Chileno (PS), que ao longo de todo o século XX — e até hoje — desempenha papel relevante na política chilena.

Allende teve uma carreira política longa. Ainda jovem, em 1937, representou o PS no parlamento chileno. Já nos anos 1930, era deputado, depois tornou-se ministro da Saúde. Perdeu duas eleições presidenciais até que, em 1970, foi finalmente eleito presidente — o primeiro presidente socialista do Chile.

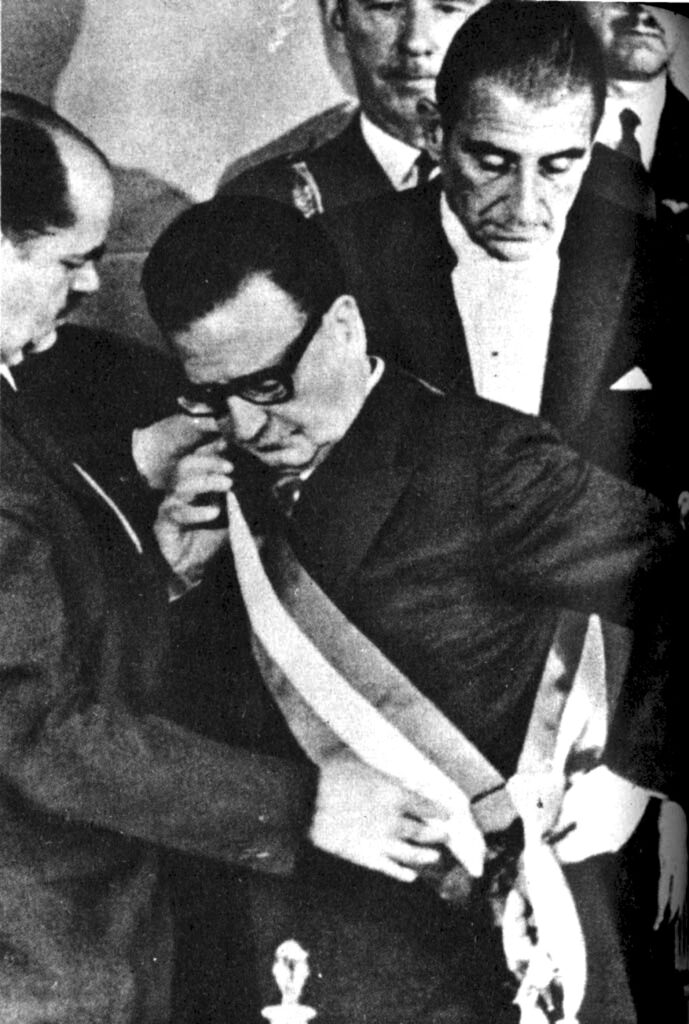

O presidente do Senado, Tomás Pablo, coloca a faixa presidencial em Salvador Allende, eleito presidente do Chile em 1970. Ao fundo, o ex-presidente Eduardo Frei Montalva acompanha a cerimônia. Crédito:

Biblioteca do Congresso Nacional do Chile / Wikimedia Commons (CC BY 3.0 CL)

Alguns elementos ajudam a entender como Salvador Allende chegou à presidência. Diferente de outros países da América Latina, o Chile manteve uma democracia relativamente estável entre as décadas de 1930 e 1970, quase atravessando todo o século XX.

O Brasil, por exemplo, viveu duas ditaduras nesse período — o Estado Novo e a ditadura militar — e, por isso, enfrentou muito mais dificuldades na construção de uma estabilidade democrática do que o Chile.

Outras questões impactaram a política chilena. A guerra civil espanhola trouxe para o país muitos ex-combatentes e vítimas de guerra, com quem Allende trabalhou de perto. Além disso, o Chile foi fortemente influenciado pela política do frentismo, que defendia amplas frentes contra o fascismo.

Os partidos chilenos buscaram persistentemente formar alianças ao longo do século XX e, em vários momentos, conseguiram. Foi o caso da eleição de 1970, quando Allende venceu com a Unidade Popular, coalizão que reunia Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Radical e outras forças. Foi essa política frentista que possibilitou a vitória.

Outros fatores também influenciaram: a Guerra Fria e a Revolução Cubana. Allende foi um político latino-americano muito ativo nesse contexto. Na comemoração dos dez anos da Revolução Cubana, em Havana, declarou que caberia ao povo chileno decidir qual caminho e modelo de socialismo o país seguiria. Assim, surgiu a consigna da Via Chilena ao Socialismo.

Confira trecho do artigo em vídeo:

Nem é preciso dizer o que os Estados Unidos pensavam de uma via socialista na América do Sul. Arquivos do governo Nixon comprovam que Allende e outros líderes da Unidade Popular foram monitorados e vigiados. Houve iniciativas para impedir sua candidatura e, depois, para barrar sua posse.

Ao assumir a presidência, Allende governou por aproximadamente dois anos, em meio a boicotes e sabotagens de diversas formas. O contexto era de Guerra Fria acirrada, com a disputa entre países capitalistas e o campo socialista liderado pela União Soviética. Os EUA não aceitariam uma “nova Cuba” na região.

Allende enfrentou sérias dificuldades no parlamento e grandes greves, como a dos caminhoneiros, patrocinada por setores econômicos contrários ao governo. Dentro da própria Unidade Popular e da esquerda chilena, surgiram divergências e contradições.

Esse cenário abriu espaço para o golpe militar. Um setor das Forças Armadas, liderado pelo general Augusto Pinochet, que fazia parte do gabinete militar de Allende, tomou o poder pela força.

Clube de Leitura: Tempos Ásperos, de Vargas Llosa e as lições para o presente de um passado de golpes

No 11 de setembro de 1973, o desfecho foi dramático: a queda do governo de Allende e o início de um longo período de ditadura no Chile, que durou quase 17 anos. Foram anos de repressão, mortes e desaparecimentos forçados, que deixaram marcas profundas não apenas no Chile, mas em toda a América Latina, em associação com outros regimes ditatoriais sob a influência do imperialismo norte-americano.

Esta é uma homenagem a Salvador Allende, líder latino-americano que nos inspira até hoje a manter viva a esperança de governos de emancipação em nosso continente. E também nos lembra, a cada ano, que o nosso 11 de setembro chegou primeiro aqui na América Latina.

Ana Prestes é pesquisadora do Observatório Internacional, Grupo de Pesquisa da Fundação Maurício Grabois, e Secretária de Relações Internacionais do PCdoB. Comanda o programa Conexão Sul Global, exibido pela TV Grabois.

*Análise publicada originalmente na TV Grabois em 14/09/2021. O texto é uma adaptação feita pela Redação com suporte de IA, a partir do conteúdo do vídeo.

**Este é um artigo de opinião. A visão da autora não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.