O Presente Debate Sobre a Política Econômica Para o Brasil

Faltando um ano para a eleição presidencial de 2026, inauguro minha coluna no Portal da Fundação Maurício Grabois. Ela terá como objetivo principal fazer uma ponte entre o debate acadêmico e o debate político sobre a economia brasileira e internacional.

Neste artigo, apresento uma avaliação sintética dos três conjuntos de propostas de política econômica mais difundidos na literatura acadêmica nas últimas décadas: a neoliberal, a novo-desenvolvimentista e a social-desenvolvimentista. Todas prometendo a aceleração do desenvolvimento do Brasil.

Neoliberalismo no Brasil: hegemonia, tripé macroeconômico e financeirização

O pensamento econômico neoliberal é hegemônico, defendido por unanimidade na grande mídia capitalista tradicional e nos partidos políticos de centro e de direita, e pela maioria dos pesquisadores nas faculdades de economia.

Leia também:

Crise do capitalismo e da globalização neoliberal: o Brasil diante de um mundo em transição

Jabbour e Belluzzo: A China e o “Concilio de Maastrich”

Bilionários da Forbes 2025: uma radiografia da regressão brasileira

Entre os mais conhecidos economistas defensores da ideologia neoliberal no Brasil estão, por exemplo, Alexandre Schwartsman, Armínio Fraga, Edmar Bacha, Gustavo Franco, Ilan Goldfajn, Marcos Lisboa, Samuel Pessoa e a Zeina Latif. Seguem os mandamentos do “Consenso de Washington” e velhos dogmas da chamada “ortodoxia” econômica liberal, que em síntese propõe o Estado mínimo, por considerá-lo ineficiente, e toda liberdade para o mercado, supondo uma inexistente “concorrência perfeita” do ponto de vista macroeconômico.

O discurso atual implica em uma política de terra arrasada:

- Ampliar a abertura comercial e financeira;

- Privatizar as estatais que restam;

- Fazer novas reformas contra direitos dos trabalhadores na legislação trabalhista e na previdência social;

- Reforma administrativa para precarizar as relações de trabalho dos servidores públicos; e

- Novo aperto fiscal após o afrouxamento (em comparação à Lei do Teto de Gastos do Temer) pelo Novo Arcabouço Fiscal aprovado pelo governo Lula em 2023.

A promessa é que essas medidas vão atrair capitais externos na forma de investimentos externos diretos (IEDs) de empresas multinacionais e diversas formas de aplicações financeiras em renda fixa, ações etc., sem os quais os neoliberais (e parte dos “desenvolvimentistas”) acreditam não ser possível financiar o desenvolvimento. Todavia, o neoliberalismo acentuou a financeirização do capitalismo, o que implicou no aumento dos lucros especulativos no mercado financeiro, em detrimento dos lucros obtidos por meio de investimentos produtivos, de comércio de mercadorias e de serviços não-financeiros. E a vinda de capital estrangeiro em IED para o Brasil desde 1990, tem sido mais para comprar empresas nacionais (estatais ou privadas) do que para construir novas plantas industriais, reforçando a desnacionalização e a dependência da nossa economia.

Os neoliberais também são unânimes em defender o tripé macroeconômico em vigor desde 1999:

- a austeridade fiscal (busca do superávit primário);

- metas de inflação sustentada principalmente pela taxa básica de juros fixada pelo Banco Central, que a tem mantido entre as mais altas do mundo desde o Plano Real; e

- taxa de câmbio flutuante. Defendem que o superávit primário ajuda a reduzir a proporção da dívida pública em relação ao produto interno bruto (PIB) e, por meio da contração da demanda, contribui com a taxa de juros no controle da inflação.

Entretanto, devido ao “paradoxo da parcimônia” (Keynes), a retração das despesas do governo com investimentos produtivos e com políticas sociais, diminui não apenas a demanda agregada, mas também o nível de emprego, da taxa de crescimento do PIB e da arrecadação tributária. A alta taxa de juros causa os mesmos danos e ainda eleva o custo da rolagem da dívida pública. Ao contrário do prometido, ocorre uma elevação da dívida pública em proporção ao PIB.

A flexibilização da taxa de câmbio em 1999 foi um avanço em relação à desastrada política de bandas cambiais e sobrevalorização do Real no primeiro governo FHC. Ela gerou pesados déficits na balança comercial, esgotamento das reservas cambiais e um salto da dívida externa. Contudo, dada a abertura financeira, o câmbio flutuante implica em grande volatilidade cambial e incertezas, que inibem os investimentos. Além disso, acelera a inflação quando a taxa de câmbio sobe muito (desvalorização do Real) diante de choques especulativos, ou prejudica a indústria nacional e as exportações quando a taxa de câmbio cai (o Real se valoriza) demais.

Infelizmente, o tripé macroeconômico neoliberal também é defendido, com algum grau de flexibilidade, pelos “novos-desenvolvimentistas” e parte dos “sociais-desenvolvimentistas” (Biancareli e Rossi, por exemplo). E foi mantido nos governos Lula e Dilma.

Novo-desenvolvimentismo: câmbio de equilíbrio, exportações e limites salariais

Os “novos-desenvolvimentistas” têm como precursor e principal expoente o ex-ministro Bresser-Pereira, seus colegas da FGV-SP como Paulo Gala, Nelson Marconi e Yoshiaki Nakano, os professores da UnB José Luís Oreiro e André Roncaglia (atualmente Diretor-Executivo do FMI), que compõem a ala “neoestruturalista”, e ainda a ala “pós-keynesiana” de João Sicsú da UFRJ, Luiz Fernando de Paula da UERJ, entre outros. Quando surgiu o grupo da FGV-SP foi ligado politicamente a José Serra (PSDB), candidato a presidente da República em 2002, representando os interesses dos industriais paulistas. Apesar de muito produtivos (artigos e livros) e influentes no meio acadêmico, alguns deles inclusive nas redes sociais, parecem pouco influentes no mundo político partidário atualmente, exceto pela participação de Nelson Marconi na elaboração do programa de governo das candidaturas de Ciro Gomes em 2018 e 2022.

Em comum o grupo defende uma intervenção moderada no mercado privado, com o Estado abdicando do protecionismo comercial e do papel de empresário, e focando na administração dos principais preços macroeconômicos: taxa de câmbio, taxa de juros, taxa inflação, salários e taxa de lucro. A estratégia central da ala estruturalista é puxar o desenvolvimento pela demanda externa por exportações. Argumentam que o setor privado já possui tecnologia e capital financeiro para inestir em produção industrial de alta tecnologia, mas são desestimulados pela taxa de câmbio e taxa de juros. Por isso, a variável chave é a “taxa de câmbio de equilíbrio”, administrada em um patamar suficientemente alto para alcançar os seguintes objetivos:

- estimular a demanda por exportações de manufaturados;

- evitar a “doença holandesa” (sobrevalorização cambial cíclica provocada pelas exportações de commodities, que prejudica a competitividade da indústria de transformação) e o “populismo cambial” (atribuído ao governo FHC e ao governo Lula) que mantém a moeda nacional artificialmente sobrevalorizada, sustentado pelo crédito especulativo externo e elevadas taxas de juros internas;

- reduzir a dependência da poupança externa e, com isso, permitir uma redução da taxa de juros para estimular os investimentos produtivos. A ala pós-keynesiana inverte a centralidade para a redução da taxa de juros para estimular os investimentos produtivos internos, mas ela também implica em elevação da taxa de câmbio.

Apesar de trazer alguns pontos positivos, a proposta contém contradições que os economistas chamam de “trade-off”. A mais grave é que uma taxa de câmbio mais alta implica em preços internos mais elevados e salários reais mais baixos. Esse efeito não é negado pelos novos-desenvolvimentistas. Mas supõe que será compensado pelo aumento do nível de emprego industrial, que paga salários reais médios mais altos do que outros setores econômicos.

Leia também:

Meta de inflação e juros altos: Política monetária prejudica o Brasil e enriquece setor financeiro

Swift, CIPS e CHIPS: como sanções e moedas definem os pagamentos globais

Do ponto de vista marxista, essa compensação será verdadeira se: no curto prazo a economia se mantiver próxima do pleno emprego aumentando o poder de barganha dos trabalhadores, mas sem prejudicar substancialmente a taxa de lucro de modo a provocar a queda do nível de investimento; no longo prazo essa política contribuir para um efetivo desenvolvimento da indústria brasileira. É importante lembrar que a China manteve fixa sua taxa de câmbio justamente com o intuito de impedir a valorização do Yuan (unidade de conta), durante todo o tempo que sua economia foi puxada pelas exportações de manufaturados. Não obstante, a taxa de câmbio não foi a mais importante, muito menos a única estratégia econômica adotada pela China.

Trabalhadores atuam na empresa estatal chinesa Harbin Turbine Company Limited, subsidiária da Harbin Electric Corporation. Crédito: Xinhua/Wang Jianwei

Social-desenvolvimentismo: consumo interno, investimento público e inclusão social

O grupo “social-desenvolvimentista” é bem diversificado. Entre os principais representantes estão professores da UFRJ, como Ricardo Bielschowsky e Esther Dweck (atual ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil do governo Lula); da UNICAMP, como André Biancareli, Pedro Rossi, Ricardo Carneiro; da UnB, como Maria de Lourdes R. Mollo, Adriana Amado e Daniela Freddo; da UFRGS como Pedro Cesar Dutra Fonseca e Fernando Ferrari, entre outros. Essa é a proposta mais próxima das forças de esquerda dos governos Lula e Dilma, entre eles Guido Mantega (ex-ministro da Fazenda), Luciano Coutinho (BNDES) e Marcio Pochmann (IPEA, hoje no IBGE).

Ao contrário dos novos-desenvolvimentistas, os social-desenvolvimentistas centram sua estratégia de crescimento na demanda interna. O principal ponto em comum é a ampliação da demanda por bens de consumo de massa a partir de políticas como: elevação gradual do salário-mínimo; programas de renda mínima; políticas de crédito consignado etc. Uma das vantagens é reduzir a concentração de renda gerada pelo velho desenvolvimentismo, pelo neoliberalismo e até mesmo pelo novo-desenvolvimentismo. E, como bem lembrou a Profa. Mollo, do ponto de vista marxista contribui para a melhoria da capacidade de organização dos assalariados, para lutas mais ambiciosas dentro do capitalismo ou da luta pelo socialismo.

A estratégia de puxar o crescimento econômico pela expansão do consumo de massa é fundamentada em uma concepção subconsumista da economia capitalista, como nas abordagens keynesianas e de alguns marxistas (a exemplo de Rosa Luxemburgo). Outros, como Kalecki e Joan Robinson, entendem que a estratégia funciona para países capitalistas desenvolvidos, porém os subdesenvolvidos costumam não ter tecnologia e estoque de meios de produção suficientes para que a oferta responda aos estímulos do aumento da demanda por bens de consumo. Além disso, consideram que os países subdesenvolvidos têm maior dificuldade política para aprovar a estratégia.

Fazemos alguns alertas adicionais. Primeiro, dada a abertura comercial, parte deste aumento de renda e de consumo pode ser vazado para as importações, embora os mais pobres consumam principalmente bens e serviços nacionais como comida, habitação, vestuário comum etc. Ao contrário, os mais ricos consomem uma proporção maior de bens importados. Segundo, há o risco que a resposta do mercado em termos de oferta seja positiva apenas enquanto houver ociosidade da capacidade produtiva. Nada garante que o aumento da demanda por consumo puxará o crescimento dos investimentos produtivos privados, sem os quais essa estratégia não será sustentável no longo prazo e gerará expansão da inflação, após a economia alcançar o pleno emprego da capacidade produtiva. Terceiro, mesmo que ocorram os investimentos privados para ampliar a capacidade produtiva dos bens de consumo de massa, ela pode esbarrar em gargalos gerados pela oferta limitada de insumos básicos, bens de capital e infraestrutura.

Bielschowsky também propôs dois outros motores para a estratégia social-desenvolvimentista:

- a retomada dos investimentos em infraestrutura econômica (energia, transporte, telecomunicações etc.) e social (escolas, hospitais, saneamento etc.)

- a exploração de recursos naturais abundantes no Brasil e bastante demandados por outros países

Quanto a esse último motor, alertamos que é importante que os recursos naturais sejam industrializados no Brasil, preferencialmente com capital e tecnologia nacional.

Leia também:

Pochmann: Como a desindustrialização moldou as cidades brasileiras

Devido aos enormes gargalos em infraestrutura existentes no Brasil, as professoras Mollo e Amado corretamente invertem a prioridade e propõem que os investimentos públicos liderem o processo de desenvolvimento econômico. Elas entendem que os investimentos realizados pelo Estado possuem, dentro de certos limites, autonomia relativa em relação às classes sociais (seguindo Poulantzas) e das variáveis macroeconômicas (inflação, taxa de juros, taxa de câmbio etc.). Portanto, dada a escassez de recursos, os investimentos públicos podem ser planejados para alcançar objetivos desejados, por exemplo, os que gerem mais emprego, mais renda salarial, maiores efeitos de encadeamento sobre outros setores, mais aumentem a produção etc. Além disso, lembramos que os investimentos em infraestrutura, insumos básicos e bens de capital demoram mais tempo para ficarem prontos. Portanto, eles precisam caminhar um pouco à frente da produção de bens de consumo, sem o que será impossível manter o crescimento da renda e do consumo dos trabalhadores por um longo período.

Protecionismo, livre comércio e os dilemas da industrialização brasileira

Os neoliberais, os novos-desenvolvimentistas e os social-desenvolvimentistas rejeitam um retorno à proteção da indústria nacional por meio da elevação das tarifas de importação. Os neoliberais acusam ser um erro do “velho desenvolvimentismo” da “Era Vargas”, os “novos-desenvolvimentistas” consideram que essa política só é defensável para o caso da “indústria nascente”, e que esta etapa já se encontrava superada pelo Brasil ao final da década de 1970. Não questionam o fato de que o Brasil protegeu indústrias multinacionais estrangeiras, justamente nos setores mais dinâmicos e de maior valor agregado.

O protecionismo fez parte de todas as estratégias de industrialização desde a transição do feudalismo para o capitalismo. A teoria clássica do liberalismo econômico surgiu na Inglaterra quando ela se tornou a primeira e ainda era a única nação industrial do mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, os EUA, os ricos da Europa e o Japão têm combinado discurso liberal com protecionismo nos setores que não são competitivos.

Agora, diante do declínio dos EUA, Trump trouxe de volta o protecionismo tarifário geral, de forma atabalhoada e nada diplomática. Enquanto isso, Lula tornou-se uma das principais vozes em defesa do livre comércio, buscando fechar acordos comerciais multilaterais do Mercosul com a União Europeia, e do Brasil com os BRICSs, além de diversos acordos bilaterais. O problema é que isso pode reforçar a posição do Brasil como exportador de commodities, mas prejudicar a indústria de transformação.

Leia também:

Elogio de Trump a Lula é derrota do bolsonarismo, mas 2026 exige projeto nacional

Diante dos efeitos destrutivos da abertura comercial unilateral desde o governo Collor, da guerra comercial em curso e da assimetria de poder econômico entre empresas de dimensão nacional e subnacional frente aos grandes carteis multinacionais, é necessário repensar a calibragem das tarifas de importação em cada setor econômico. Bem como pensar em outras formas do Estado nacional fomentar a retomada da industrialização brasileira.

Em futuros artigos a coluna vai aprofundar algumas questões tratadas neste texto e apresentar outras que não foram possível abordar agora por falta de espaço.

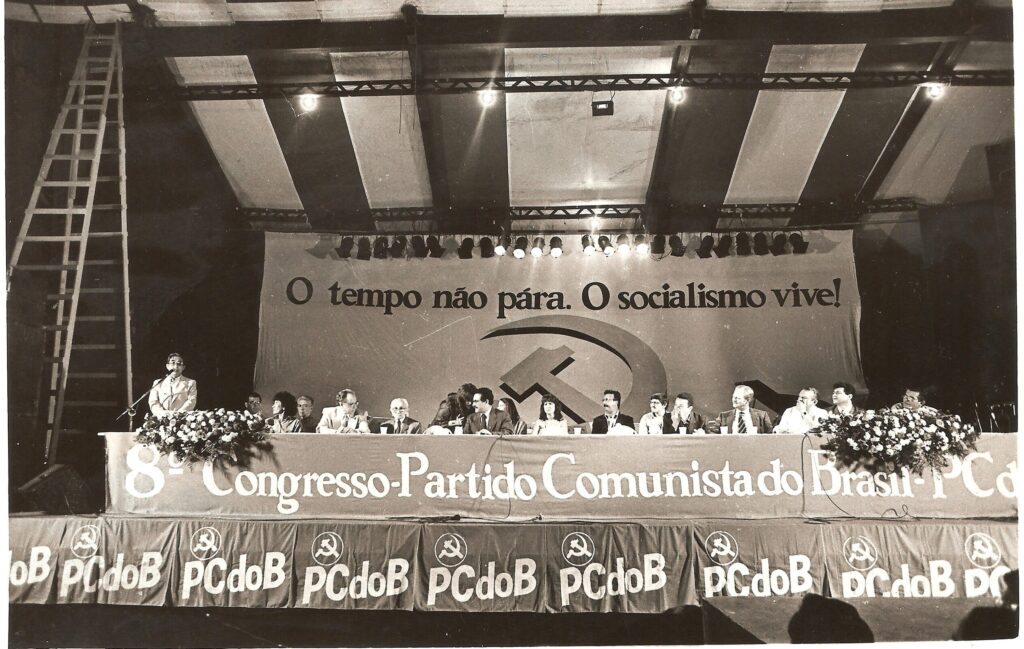

Sinival Pitaguari é professor de Economia na Universidade Estadual de Londrina (UEL), doutorando em Economia na UnB. Integra o quadro de professores da Escola Nacional João Amazonas, do PCdoB.

Este é um artigo de opinião. A visão do autor não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.