A Reforma Trabalhista de 2017 foi instituída em um contexto de instabilidade política e avanço de pautas neoliberais no Brasil. Um discurso de modernização das relações de trabalho serviu de fachada para a imposição da reforma, mas sua implementação abrupta e sem amplo debate social levanta questões sobre o modelo de sociedade que ela propõe.

Qual ideia de país, de desenvolvimento e de classe trabalhadora está por trás das mudanças que, ao longo de oito anos, se consolidam criando novos — e piores — parâmetros de trabalho, como os trabalhadores por aplicativos?

Embora silenciado, ainda está em aberto o debate sobre os retrocessos sociais causados pela reforma, como o crescimento do trabalho informal, a perda de direitos, o enfraquecimento da fiscalização, o aumento da precarização e, principalmente, o enfraquecimento dos sindicatos como estratégia fundamental para todo o processo de desregulamentação. São questões que não apenas impactam diretamente trabalhadores e trabalhadoras, como também moldam o futuro da sociedade brasileira.

Consequências sociais e econômicas

A reforma, tramada e votada sem a participação das organizações de trabalhadores, foi uma das mudanças mais radicais já implementadas no país na Nova República. E ela é celebrada até agora – outubro de 2025 – pelo mercado como um passo “modernizador”.

Leia também:

Hora e vez do fim da escala 6×1

Trabalho e multilateralismo: OIT enfrenta crise e ameaça de retrocessos globais

Trabalhadores preferem informalidade à carteira assinada? Não é bem assim

Neste início de outubro, a imprensa comemorou o lançamento de um estudo da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O documento aponta que “a reforma trabalhista poupou cerca de R$ 15 bilhões ao país entre 2022 e 2024” (acesso ao estudo completo no final do texto). Lendo mais atentamente, porém, percebe-se que esses dados dizem respeito à queda no número de processos trabalhistas e não à produtividade. A “economia”, assim, deu-se às custas do trabalhador que, sem a garantia de seus direitos ou a orientação de seu sindicato, deixa de recorrer à Justiça.

Crédito: Reprodução/Folha de São Paulo

Em seu editorial “Emprego surpreendente” (de 4/10/25), a Folha de São Paulo também atribui à reforma trabalhista uma situação que julga “surpreendente”: a constatação de que o baixo desemprego da atualidade não pressiona a inflação.

Mas isso está longe de ser obra da reforma.

Em seus primeiros meses, ela provocou desemprego, precarização e rebaixamento salarial. É o que mostra um outro estudo – mais realista – elaborado pela pesquisadora Nikita Kohli, da Universidade Duke (EUA). A pesquisa foi divulgada no Brasil em reportagem de Thais Carrança, na BBC Brasil, em 1º/5/2025 (link no final do texto) e revelou o aumento da informalidade e da precarização com a reforma.

Na entrevista, a pesquisadora observa:

“O que é surpreendente nesses resultados é que os trabalhadores formais ficaram mais baratos, seus salários caíram, mas o emprego formal também diminuiu.”

E acrescenta:

“Minha hipótese é que as empresas podem estar pensando: ‘Ok, os sindicatos desapareceram. Esses trabalhadores formais tornaram-se mais baratos, mas agora também é menos provável que sejamos inspecionados.’”

Kohli argumenta que:

“Antes da reforma, sindicatos fortes ajudavam a orientar a atuação dos fiscais do Ministério do Trabalho, sugerindo onde as auditorias deveriam ser realizadas. (…) Com a queda abrupta de receita após a reforma, provocada pelo fim da contribuição sindical obrigatória, as entidades tiveram de reduzir seus quadros de funcionários e fechar escritórios, o que pode ter diminuído sua capacidade de influenciar no processo de fiscalização.”

Para ela, é fundamental “considerar o papel mais amplo que os sindicatos desempenham nos mercados de trabalho, especialmente em economias em desenvolvimento, onde a informalidade prevalece e a regulamentação é aplicada de forma imperfeita”.

De fato, os prejuízos para os trabalhadores apareceram de diversas formas, tanto na precarização quanto na menor fiscalização, agravada pelo desmonte do Ministério do Trabalho, colocando em risco a vida de milhões de trabalhadores e retrocedendo conquistas no campo da saúde e da segurança do trabalho.

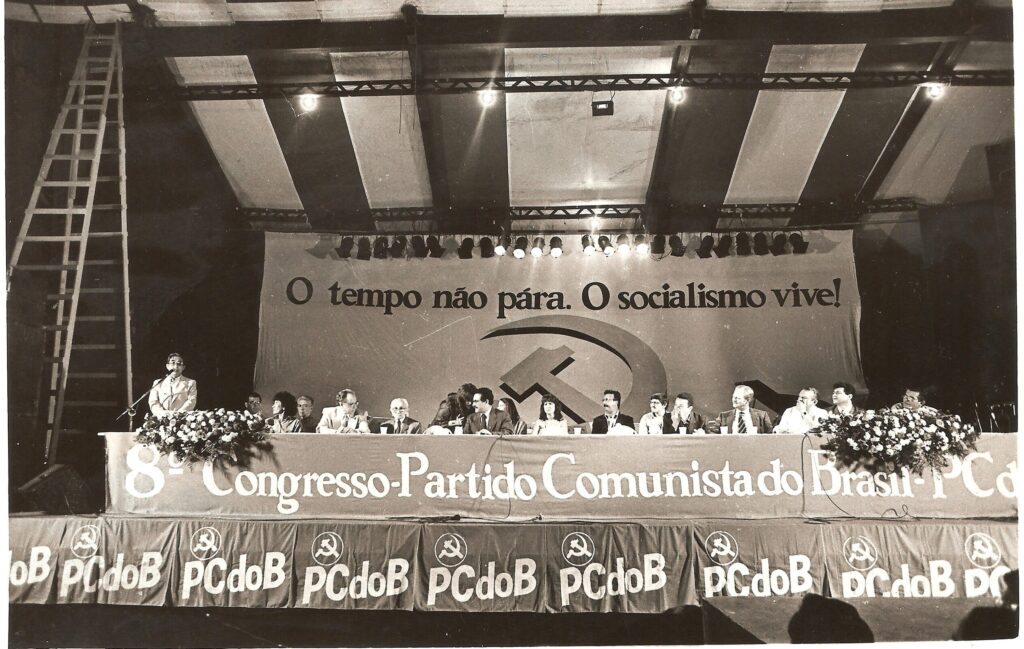

Responsabilidade política e ideológica

Esse movimento não foi, entretanto, casual. Ele atende a uma orientação política e ideológica a qual Michel Temer, em seu governo, representou. No poder, Temer rompeu com o programa que o elegeu como vice na chapa de Dilma Rousseff e inaugurou um período de aprofundamento do neoliberalismo, implementando o maior ataque à legislação trabalhista em mais de 80 anos. Seu projeto baseava-se não na ideia de soberania e desenvolvimento social e econômico, mas na manutenção da dependência. Um projeto que remonta à República Velha, que ganhou fôlego com o golpe militar e que se manteve mesmo após a abertura democrática.

Para aprofundar o debate acerca da ideia de dependência e subdesenvolvimento que respaldam a reforma, vale resgatar a sistematização que o escritor Fabio Mascaro Querido apresenta em seu livro Lugar Periférico, Ideias Modernas (Boitempo, 2024). Segundo ele, 1964 marca a derrota da perspectiva nacional-desenvolvimentista. Embora Fernando Henrique Cardoso tenha sido perseguido pela ditadura militar, Fábio explica que:

“Do ponto de vista intelectual, o golpe de 1964 demarcaria o início do que se poderia chamar de ‘revanche dos paulistas’. Para eles, afinal, o golpe demonstrara na prática o que, havia alguns anos, vinham defendendo em teoria: a inexistência de uma burguesia nacional com compromisso com um desenvolvimento autônomo e socialmente integrador.”

O autor destaca que FHC, ainda como acadêmico da USP, defendia que a dependência, embora inibisse, não sufocava por completo as possibilidades de desenvolvimento na América Latina. Dessa forma: “começava a se perfilar a alternativa do desenvolvimento dependente, ou desenvolvimento capitalista associado, baseado na internacionalização do mercado interno.”

Mascaro Querido também lembra que os “intelectuais paulistas” fizeram “do nacional-desenvolvimentismo, do populismo e da herança varguista, os grandes alvos a serem abatidos a fim de forjar uma nova cultura política democrática brasileira” e afirma que as criações do PT e do PSDB, em São Paulo, representaram essa “nova era da cultura política brasileira”.

Interessante também é a noção de modernidade exposta no livro. Ela diz muito sobre a ideia de modernização que envolveu o anúncio da retirada de direitos em 2017. Neste ponto, Querido recorre ao crítico literário, também uspiano, Roberto Schwarz, que afirmou que a ditadura de 1964 não era atrasada, “era pró-americana e antipopular, mas moderna”. O estilo de modernização da ditadura, porém, “provava que o desenvolvimento econômico não necessariamente implicava integração social, diminuição das desigualdades, enfim, superação do nosso atraso”. Ao contrário, explica Querido, “o salto em direção ao moderno se fazia repondo, em novo contexto, aspectos típicos do atraso”, configurando uma “modernidade à brasileira”.

De fato, a palavra modernização, ostentada como um bem absoluto por aqueles que defendem a reforma, é vaga e pode assumir um sentido opressor para a classe trabalhadora. A “modernização trabalhista” de 2017 não contempla um futuro próspero comum, mas o sacrifício de muitos, o benefício de poucos e um avanço tecnológico sem compromisso social.

Passados os governos Temer e Bolsonaro, entretanto, o desmonte na legislação e do sistema sindical mantém-se como o “novo normal”. A luta contra os retrocessos nas leis trabalhistas foi deixada de lado?

Carolina Maria Ruy é jornalista e pesquisadora, coordenadora do Centro de Memória Sindical, editora do Rádio Peão Brasil. Integra o Conselho Consultivo da Fundação Maurício Grabois.

*Este é um artigo de opinião. A visão da autora não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.

Notas

- O estudo “Reforma Trabalhista: uma análise de impactos sobre o custo Brasil”, da CNI, MBC e FGV, está disponível aqui.

- Para ler a matéria “Reforma trabalhista aumentou informalidade ao enfraquecer sindicatos, diz estudo inédito”, publicada pela BBC News Brasil, clique aqui.