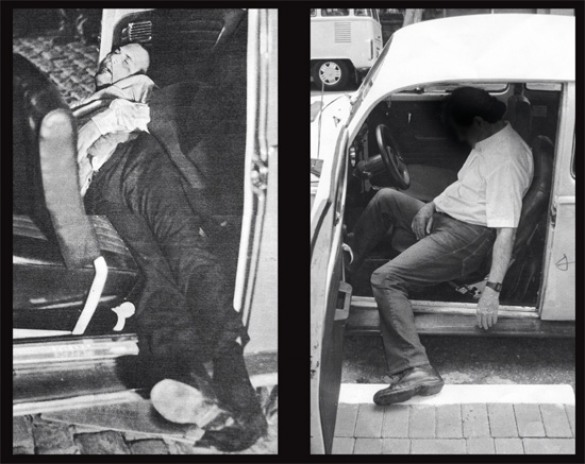

“Foi tudo uma farsa”, revela agora à IstoÉ Sérgio Jorge, que está com 75 anos. “Eu vi os policiais colocando o Marighella no banco de trás do carro”. Naquela noite, Jorge estava no Estádio do Pacaembu à espera dos melhores ângulos de um Corinthians x Santos quando ficou sabendo da morte do guerrilheiro. Ele abandonou o estádio antes mesmo de a notícia ser confirmada pelos alto-falantes do Pacaembu e recebida com um urro de comemoração pela torcida. Acompanhado de outros quatro fotógrafos, Jorge chegou à alameda Casa Branca pouco depois das 20 horas. O que ele viu ali – e foi proibido de documentar – era diferente do que aparece na famosa foto estampada depois nas páginas da “Manchete” e em dezenas de outras publicações. Jorge está decidido a contar para a Comissão da Verdade, que o governo federal vai instalar no próximo mês, a armação que testemunhou. Já foi pensando nisso que, no mês passado, com a ajuda de um amigo que serviu de modelo e um fusquinha emprestado, Jorge procurou reproduzir numa nova foto exatamente o que presenciou no dia 4 de novembro de 1969. O resultado é a segunda cena da página anteior, à direita: o amigo de Jorge, representando Marighella, ocupa o banco da frente do carro, numa posição distinta daquela que a polícia fez questão de espalhar. Eram os anos de chumbo e havia muita coisa para ser escondida.

Os mais famosos retratos da ditadura começam a contar suas verdadeiras histórias. Sérgio Jorge ganhou coragem de revelar a farsa da morte de Marighella depois que o fotógrafo-perito Silvaldo Leung Vieira contou, no dia 5 de janeiro, ao jornal “Folha de S. Paulo” que sua foto do jornalista Vladimir Herzog morto nas dependências do DOI-Codi, em 1975, era – como já se sabia – uma encenação criada pelos militares. Vieira está atrás de uma indenização do Estado brasileiro, pois julga que teve prejudicada sua carreira de funcionário público. Já Sérgio Jorge quer apenas acertar contas com o passado. “Vi que tinha chegado a hora de contar. O Brasil mudou”, diz ele. Durante mais de 40 anos, Jorge remoeu os fatos daquela noite, que é capaz de reconstituir em detalhes. Ele e os outros fotógrafos, logo que chegaram à alameda Casa Branca, foram recebidos aos gritos pelo temido delegado do Dops, Sérgio Paranhos Fleury, o homem que comandou o cerco a Marighella. “Não quero ouvir um clique! Todos encostados no muro, com as máquinas no chão!”, ordenou Fleury. Ninguém ousou desobedecer. “Era uma loucura, ficamos vendo tudo aquilo acontecer sem poder registrar nada”, diz Jorge. Marighella estava no banco da frente, com uma perna para dentro do carro e outra para fora, os dois braços caídos e quase nada de sangue na roupa. Três policiais retiraram o corpo do fusca (veja reconstituição acima) e o deitaram na calçada. Abriram a calça de Marighella e revistaram seus bolsos. Tentaram, então, recolocá-lo no banco de trás. “Mas não conseguiam e foi preciso que um dos policiais desse a volta no automóvel e puxasse o corpo para dentro.” A ação durou cerca de 40 minutos até que os fotógrafos foram autorizados a fotografar. Chegando perto do carro, Sérgio Jorge pôde ver que havia uma pasta atrás do banco dianteiro e, sobre o assento de trás, uma peruca e uma capa.

Na presença de Sérgio Jorge e dos demais fotógrafos, os policiais, sem nenhum constrangimento, encenavam um número que viria a se tornar corriqueiro naqueles tempos: o teatro do confronto entre guerrilheiros urbanos e as forças da repressão. A ditadura no Brasil deixou um saldo macabro de 475 adversários mortos, 163 deles ainda desaparecidos. Foi a partir de 1969, o ano da morte de Marighella, que o regime militar ingressou em seu período mais duro e a eliminação de inimigos passou a ser regra. As execuções de militantes de esquerda, sem chance de prisão, tornaram-se tão comuns quanto os laudos fantasiosos de inquéritos policiais destinados apenas a escamotear uma política oficial de extermínio. No caso de Carlos Marighella, o esclarecimento de sua morte é especialmente problemático, pois existem pelo menos três versões conflitantes para ela. Primeiro há a versão dos militares, segundo a qual ele foi varado por uma rajada de metralhadora quando, do banco de trás do fusca dos dominicanos, reagiu a tiros a uma ordem de prisão do delegado Fleury. A perícia, entretanto, acabou concluindo que não saíra um tiro sequer da arma de Marighella. Desse modo, a tese da polícia parece não ser mais que um esforço para esconder a provável execução sumária do guerrilheiro, além de uma tentativa de driblar uma complicação extra do episódio: a suspeita de que, naquela noite, foi o fogo amigo que matou também uma jovem policial e um dentista alemão que casualmente passava pelo local no momento do tiroteio (outro delegado, um desafeto de Fleury, acabou baleado na virilha). A segunda versão é a dos dois frades dominicanos que a polícia usou como isca para Marighella. Em seu julgamento, os religiosos sustentaram que o guerrilheiro foi executado no meio da rua, longe do fusca em que eles estavam. Por fim, o Grupo Tortura Nunca Mais, em 1996, adotou as conclusões de um laudo em que legistas garantem que Marighella foi morto com um tiro no peito à queima-roupa, que seccionou-lhe a aorta, e alvejado ainda por outros três disparos.

Carlos Marighella era autor do “Manual do Guerrilheiro Urbano”, um confuso texto de 50 páginas que jovens esquerdistas de todo o mundo liam como uma bíblia. Figura principal dos cartazes amarelos que a ditadura espalhava com retratos de terroristas, vinha sendo caçado pelo Dops e monitorado pela máquina de informações dos Estados Unidos. Um ano antes de sua morte, o consulado americano em São Paulo já informara seu governo sobre as relações de Marighella com os dominicanos. Agora, o depoimento exclusivo de Sérgio Jorge à ISTOÉ – e que ele se dispõe a prestar também à Comissão da Verdade, instituída pelo governo para esclarecer as mortes ocorridas durante a ditadura – poderá jogar uma nova luz sobre os fatos, embora ainda seja difícil fazer conjecturas sobre as intenções específicas dos policiais que transferiram o corpo de Marighella para o banco de trás do carro.

Sérgio Jorge foi o primeiro fotógrafo do País a ganhar o Prêmio Esso de Jornalismo. Ele conta que, quando chegou à redação da “Manchete” com a foto do cadáver de Marighella, teve o cuidado de relatar a seu chefe a armação que tinha visto. Ouviu como resposta que a versão de Fleury seria a definitiva e, sempre avesso à política, resolveu se calar. “Todo mundo me dizia para não me meter com essas coisas que era muito perigoso”, diz ele. O caso só voltou a perturbá-lo cinco anos atrás, no momento em que começou a selecionar fotografias para um livro em seu arquivo pessoal, com mais de 60 mil imagens. As fotos de Marighella não estão com ele: foram parar num arquivo da revista “Manchete”, recentemente leiloado. “Dos fotógrafos que estavam comigo naquele dia, só eu estou vivo. Cheguei à conclusão de que não posso levar para o túmulo a história verdadeira”, diz Sérgio Jorge. “Sempre tive muito medo, mas com a Comissão da Verdade acho que chegou a hora.”

Nilmário Miranda, um dos representantes da comissão do Ministério da Justiça que, em 1996, responsabilizou o Estado brasileiro pela morte de Marighella, considera importante o depoimento de Sérgio Jorge. “Isso vai ajudar a Comissão da Verdade a regatar os fatos históricos”, diz ele. “Ao invés de suicídios, assassinatos cruéis. Ao invés de fugas da prisão, desaparecimentos forçados. Ao invés de tiroteios simulados, execuções à queima-roupa.” O advogado de presos políticos Mário Simas, que foi a primeira voz a afrontar a versão oficial da morte de Marighella, quando fazia a defesa dos frades dominicanos, espera que o depoimento de Jorge possa, finalmente, contribuir para o esclarecimento do caso. “No processo, lancei dez dúvidas sobre a versão oficial que nunca foram respondidas pelo Estado”, diz ele. Simas, que presidiu a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, não tem dúvidas sobre o modo de ação da polícia: “O delegado Fleury era um caçador sem escrúpulos, que não respeitava nada para chegar a seus objetivos.”

Aos 86 anos, a mulher de Marighella, Clara Charf, se espanta ao saber das revelações de Sérgio Jorge. Ela estranha que seu marido, que não sabia dirigir, estivesse ocupando o banco do motorista do fusca. Mas acredita que este depoimento possa enterrar de vez a versão “mentirosa” da polícia. “É um impulso muito grande para a revisão da história”, diz ela. É uma expectativa idêntica à do ex-militante Otávio Ângelo, certamente um dos últimos companheiros que viram Marighella vivo. Membro do Grupo Tático Armado da ALN, Otávio Ângelo estava no derradeiro “ponto” que Marighella cumpriu no fim da tarde do dia 4 de novembro de 1969, antes de ir para a alameda Casa Branca. Eles se encontraram no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo e, segundo Otávio Ângelo, Marighella se mostrava muito preocupado com a segurança da organização por causa da prisão de vários militantes. “Ele parecia nervoso, apreensivo”, relembra. “Falava que estávamos no cerco e que, se não conseguíssemos sair desse cerco, não sobreviveríamos.” A previsão de Marighella, como se vê, acabaria cumprida em poucas horas.

Fonte: IstoÉ