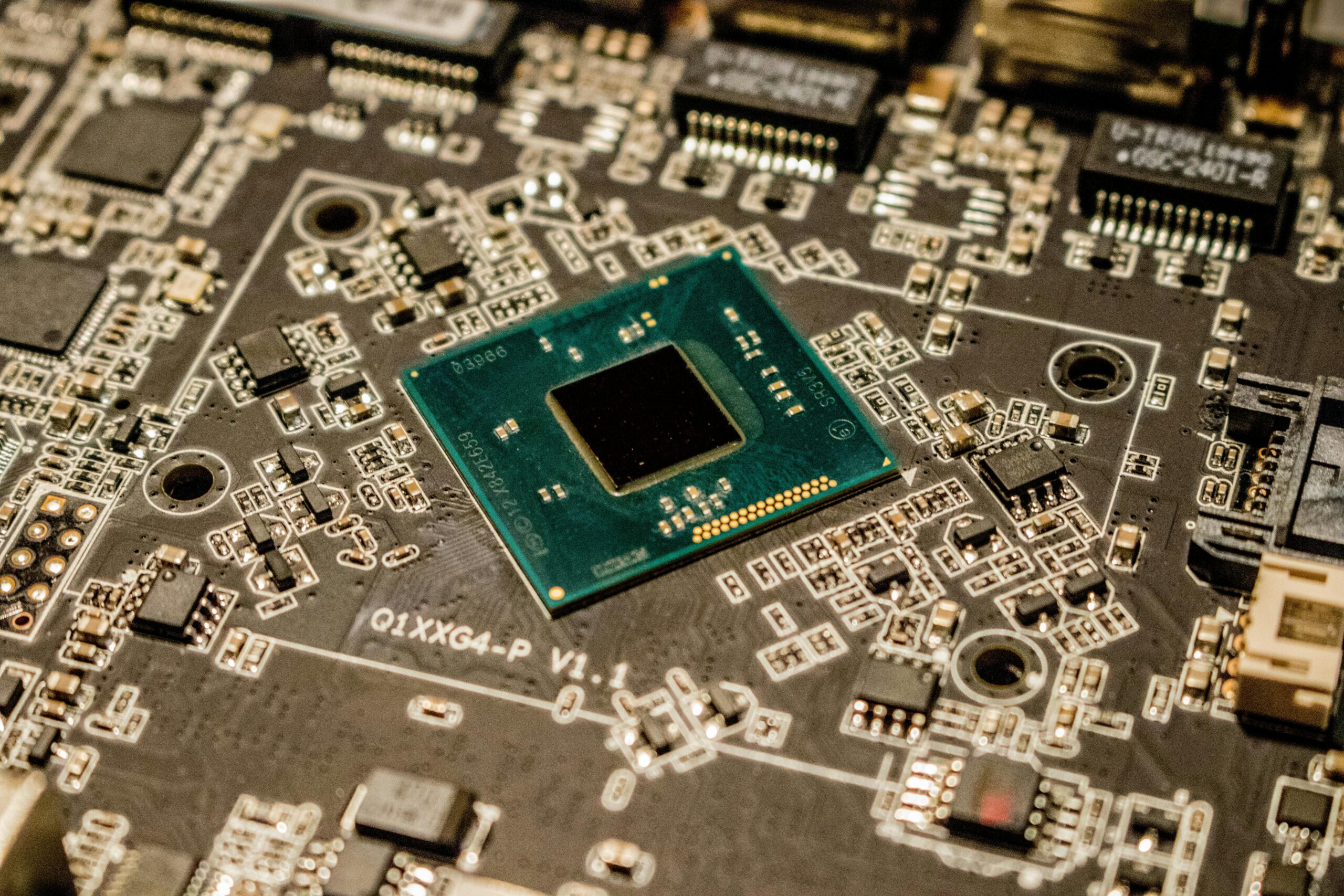

Há alguns anos que o mundo observa a agressividade dos Estados Unidos contra a China, especialmente quanto à política comercial e ao desenvolvimento tecnológico, visando bloquear as exportações e o processo de desenvolvimento daquele país asiático. As medidas restritivas estiveram em destaque no primeiro governo Trump (2017-2021), através da imposição de pesadas tarifas à importação de produtos chineses, da perseguição à empresa Huawei – vanguarda da tecnologia 5G, e do bloqueio ao fornecimento de semicondutores. Tais medidas continuaram ocorrendo durante o governo Biden (2021-2025) e estão sendo reforçadas com o retorno de Trump ao poder.

Os EUA tentam fazer com a China o que fizeram com o Japão, a partir da década de 1980, quando a nação nipônica se destacava pelo extraordinário volume de suas exportações e pela qualidade das suas indústrias automobilística e eletrônica.

Para o economista Takeshi Abe, os atritos comerciais dos EUA com a China são semelhantes a aqueles ocorridos com o Japão. Porém, o professor Pak Nung Wong, da Universidade de Bath, no Reino Unido, apresenta algumas ponderações, salientando que a China não é um país derrotado na II Guerra Mundial, não é aliado dos Estados Unidos e, dos anos 1990 a 2014, teve apenas 25% das suas exportações destinadas ao Império do Norte, Reino Unido, França e Alemanha. Ao contrário do Japão, país ocupado por tropas estadunidenses e cujas exportações para o mesmo conjunto de países chegava a 50% do total de suas exportações, indicando enorme dependência.

Como veremos, a base da agressividade imperialista encontra-se nas modificações ocorridas na divisão internacional do trabalho ao longo dos últimos 30 anos e, particularmente, no que diz respeito à arrancada da China na direção do domínio das novas tecnologias. Antes disso, cabe uma digressão conceitual.

Leia também: Cebrac é criado para fortalecer parcerias e intercâmbio de conhecimento entre Brasil e China

A divisão social do trabalho confronta produtores autônomos de produtos destinados não ao próprio consumo mas, sim, à troca por outros produtos no mercado. Esta divisão do trabalho é a base do desenvolvimento do capitalismo, e pressupõe, portanto, a especialização produtiva das unidades econômicas envolvidas, na acepção de Marx.

Marx refere-se ainda à divisão territorial do trabalho que concentra ramos particulares de produção em distritos específicos de um país. Então, ampliando o foco para o mercado mundial, espaço das trocas de mercadorias originadas nos mais diversos países, tem-se a divisão internacional do trabalho, que se transforma em decorrência do desenvolvimento diferenciado entre os países, como demonstrou o professor Luís Fernandes, da UFRJ, em um rico ensaio sobre a teoria do desenvolvimento desigual e as transformações no mundo contemporâneo, onde destaca o papel da ciência e da tecnologia, e o seu impacto nas relações entre EUA e China.

Uma das primeiras experiências que a China teve que enfrentar, no âmbito da divisão internacional do trabalho existente em meados do século XIX, foi com as violentas ações imperialistas britânicas. Aqui, recorre-se a Marx e Engels para invocar como exemplo as Guerras do Ópio de 1840/1842 e 1856/1860, deflagradas pela Inglaterra, a primeira, e Inglaterra e França, a segunda, contra a China com o objetivo de impor ao país asiático o comércio do ópio e do algodão então produzidos pela Índia, controlada pelos ingleses. O objetivo foi equilibrar a balança comercial, que registra as exportações e importações, e o balanço de pagamentos, onde se registram todas as transações de um país com o exterior, em relação à China. A partir daí, com o tratado de Nankim, imposto pelas potências europeias, dá-se início ao que os chineses chamam de “o século das humilhações”, com o país praticamente se tornando uma colônia europeia.

Posteriormente, logo depois da Revolução Popular de 1949, o imperialismo voltou a novas agressões, desta vez para tentar bloquear a consolidação da revolução e colocar obstáculos ao desenvolvimento da China. A administração Truman emitiu diretivas claras e impiedosas contra o país, que já se encontrava em situação desesperadora em decorrência da guerra de libertação nacional. Além do cerco militar, a China foi submetida a uma guerra econômica com o objetivo de levá-la a uma situação catastrófica e, assim, solapar a liderança do Partido Comunista Chinês, nos diz Domenico Losurdo. É também ele que registra que um colaborador da administração Kennedy, Walt W. Rostow (formulador das tais etapas de desenvolvimento), no início dos anos 1960, vangloriava-se do suposto triunfo dos Estados Unidos que teriam conseguido atrasar o desenvolvimento econômico da China por décadas.

A China, então, conhece bem como o imperialismo anglo-ianque é hostil às suas recorrentes tentativas de seguir um projeto soberano de desenvolvimento. Mas os tempos mudaram.

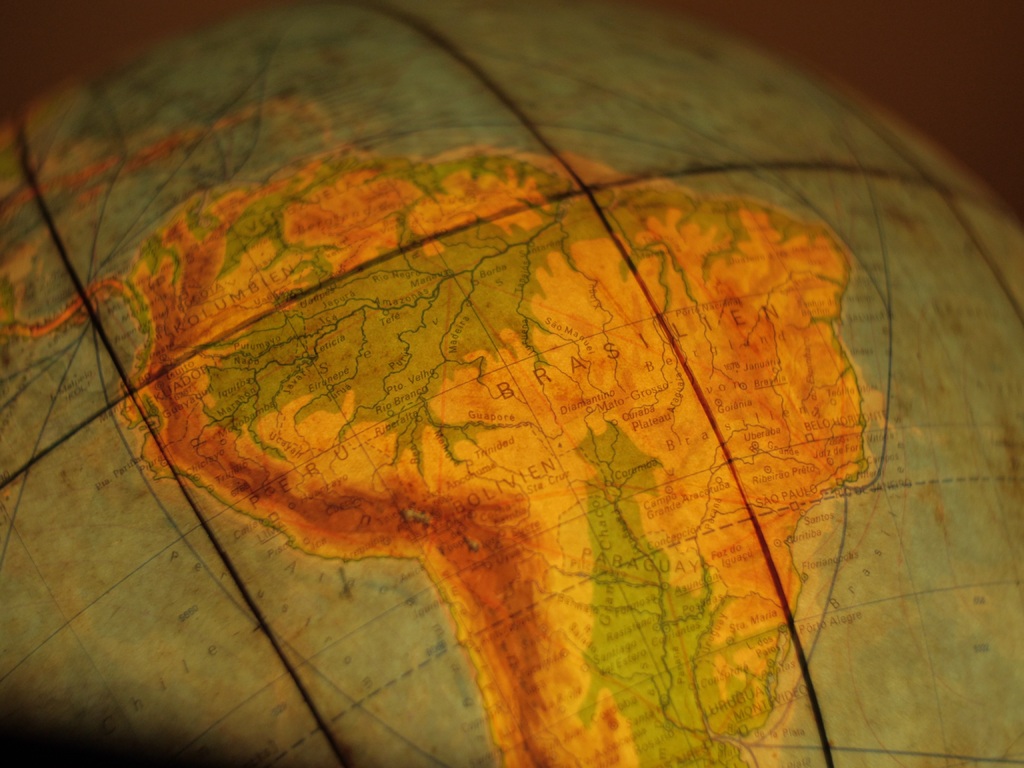

Na atual divisão internacional do trabalho, a China tem lugar de destaque. É a segunda maior economia do mundo, é o principal parceiro comercial de130 países e dona do maior volume de exportações – grande parte de produtos industrializados – e do segundo maior volume de importações. Agora mesmo o país anunciou um superávit comercial superior a um trilhão de dólares, marca até então inédita para qualquer nação. Está entre os três maiores detentores de investimento externo em outros países e é um dos maiores destinos do capital estrangeiro. Além de possuir reservas internacionais de aproximadamente 3 trilhões de dólares.

Essa exuberância foi alcançada nas últimas três décadas e produz impactos relevantes nas relações com os Estados Unidos, potência imperialista em declínio, que toma iniciativas para conter a ascensão econômica chinesa.

Segundo Diego Pautasso e outros autores, o desenvolvimento chinês se desdobrou em três processos fundamentais, no âmbito do seu comércio exterior, nas últimas décadas do século XX: 1) expansão dos fluxos de comércio e participação chinesa no comércio global; 2) sofisticação da pauta do comércio externo do país, que resultou na consolidação de um setor exportador dinâmico e com crescente intensidade tecnológica; 3) redirecionamento dos fluxos de comércio, em especial das exportações, no qual os Estados Unidos se constituíram no principal mercado consumidor e as nações asiáticas se tornaram as principais fornecedoras para a produção desses bens exportados. Como se vê, tudo isso implicando em alterações na divisão internacional do trabalho.

Alguns números e informações são elucidativos da evolução das relações recentes entre China e Estados Unidos. Em 1995, a China possuía um índice de complexidade econômica de 0,143 e, em 2016, passou para 1,16, saindo da 50ª posição para a 18ª. Em igual período, os Estados Unidos passaram da 7ª posição, com o índice de 1,86 para a 10ª com o índice de 1,55, em termos mundiais. As exportações de bens de alto valor agregado pela China, evoluíram de pouco mais de 6%, em 1992, para mais de 25%, em 2016. Enquanto isso, os Estados Unidos, no mesmo período, despencariam de 32,5% para 19,9%. As exportações totais da China atingiram 1,95 trilhões de dólares, em 2017, e tiveram como principais destinos os Estados Unidos (US$425 bilhões), Japão (US$136 bilhões), Alemanha (US$71 bilhões) e Coréia do Sul (US$100 bilhões). Agregue-se a esse quadro o enorme déficit comercial bilateral que chegou a US$418 bilhões, em 2018, ainda conforme Pautasso e outros.

Foi diante desse quadro, de uma nova divisão internacional do trabalho, em que a China participa, não como um simples exportador de matérias-primas, minérios ou produtos agrícolas, mas sim como exportador de muitos manufaturados, inclusive de alto valor agregado, e também de capitais, que os Estados Unidos deflagraram uma guerra comercial e tecnológica contra o país asiático. Essa guerra envolve a aplicação de tarifas sobre inúmeros produtos importados da China – que já levou à diminuição do déficit comercial a partir de 2019, restrição a exportações de certas tecnologias como semicondutores avançados e cerco à atuação internacional de empresas chinesas, principalmente, as de tecnologia.

Para o professor Wong, o que ocorre subjacente às medidas relacionadas aos déficits comerciais dos Estados Unidos com a China, é a competição estratégica pelo domínio das tecnologias avançadas, condicionadoras da supremacia econômica no mundo. Ele, inclusive, formula o conceito de tecno-geopolítica para abordar as novas disputas entre as duas grandes potências, que buscam manter ou aumentar sua proeminência no espação geopolítico através do domínio das tecnologias críticas, daí a combinação de tecnologia com geopolítica no conceito. Disputas que são marcadas por medidas de contenção e de contracontenção tecnológica, com ênfase nas inovações de uso comercial e militar. Tal conceito, então, substitui os de tecno-nacionalismo, que enfatiza a estratégia de desenvolvimento que busque garantir a autonomia tecnológica, e do tecno-globalismo que remete às empresas privadas, principalmente, as multinacionais, a responsabilidade da inovação.

Ainda Wong, para corroborar as suas afirmações, cita uma avaliação do think tank estadunidense Brooking Instituition, publicada em 2020, em que consta o seguinte:

“Nas décadas recentes, a China se transformou de uma linha de montagem de baixos salários para produtos norte-americanos em um concorrente próximo dos Estados Unidos na fronteira da inovação. Por algumas contas, a China será uma das principais potências em tecnologias como inteligência artificial, robótica, armazenamento de energia, redes celulares de quinta geração (5G), sistemas de informação quântica e, possivelmente, biotecnologia.”

O professor Wong sustenta, ainda, que vinculadas a tal competição estão preocupações tangentes à segurança nacional dos Estados Unidos, sejam tais preocupações reais ou meramente retóricas.

Dados e informações originadas de fontes diferentes colaboram com os argumentos de Wong. Em agosto de 2024, o Australian Strategic Policy Institute – ASPI publicou um relatório de pesquisa intitulado ASPI’S two-decade Critical Technology Tracker: The rewards of long-term research investment. Traduzindo livremente, tem-se um relatório que avalia o desempenho de um conjunto de países, no domínio de tecnologias críticas, referente ao período de duas décadas. Há um subtítulo que se refere à recompensa pelo investimento de longo prazo. A pesquisa foi financiada, principalmente, pelo governo da Australia e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.

Os dados são impressionantes. Antes de apresentar alguns deles, cabe definir o que significa tecnologia crítica, sobre cujo significado não há consenso. Pode significar, por exemplo, uma tecnologia de uso dual, ou seja, de uso comercial ou militar, ou algo cujo domínio por uma nação, pode ser interpretado como ameaçador para a segurança de outra ou outras nações.

No relatório do instituto australiano é considerada crítica toda tecnologia que seja fundamental para a economia, a sociedade, segurança nacional, defesa, produção de energia, saúde e segurança climática. O relatório trata de dados referentes a 64 tecnologias, existentes ou emergentes, que tem potencial para aperfeiçoar ou ameaçar sociedades, economias ou a segurança nacional. Contempla tecnologias e campos cruciais como defesa, espaço, energia, meio ambiente, inteligência artificial, biotecnologia, robótica, cibernética, computação, materiais avançados e áreas importantes de tecnologia quântica. A maioria é de multiuso ou uso dual e pode ser aplicada em um grande elenco de setores. O período pesquisado foi de 21 anos (2003-2023).

O relatório destaca alguns achados como os mais importantes. A China passou a liderar em 57 das 64 tecnologias citadas, quando um ano antes liderava em 52. Ao comparar com o período de 2003-2007, quando a China liderava em apenas 03 tecnologias, percebe-se o imenso salto dado. Um pouco antes (1999), o próprio presidente chinês Jiang Zemin lamentava o monopólio estrangeiro sobre o mercado de semicondutores no país e via isso como uma ameaça.

Para os pesquisadores australianos, nos últimos 21 anos, a ascensão da China de uma posição intermediária na pesquisa global, para uma potência em pesquisa e ciência, hoje, foi gradual, mas consistente. Ela fortaleceu bastante sua posição em meados da última década, uma vez que, em 2013-2017, ela estava à frente dos EUA em 28 tecnologias (das 64 examinadas). Em áreas como computação de alto desempenho, inteligência artificial, design e fabricação de circuitos integrados avançados, sistemas autônomos e sensores quânticos, ela avançou nos últimos 4 anos. Além de ter atingido a paridade anual de publicação em processamento de linguagem natural.

Por outro lado, indica o relatório, os EUA estão perdendo a grande vantagem histórica que haviam construído. No período 2003-2007, lideravam em 60 das 64 tecnologias, enquanto que, em 2019-2023, lideram em apenas 7 tecnologias, como computação quântica e vacinas. Segundo a pesquisa “o conhecimento, a experiência e as forças institucionais construídas ao longo de décadas de investimento e pesquisa pioneira provavelmente continuarão a beneficiar os EUA no curto prazo, mas a China está se recuperando rapidamente por meio de um investimento insuperável em suas próprias áreas de C&T e instituições de alto desempenho, especialmente em áreas-chave de defesa e tecnologia energética.

Uma outra informação significativa é sobre a Academia Chinesa de Ciências. Ela, sozinha, é líder em 31 das 64 tecnologias examinadas no relatório referente a 2019-2023. Note-se que a mesma instituição liderava apenas em 6, no período 2003-2007.

O relatório apresenta inúmeros outros dados, muitos deles de grande interesse para a compreensão da “geopolítica da ciência, tecnologia e inovação” ou tecno-geopolítica. Como resta evidente, são dados e informações que corroboram os argumentos do professor Wong.

Nesta semana, em que esse artigo é finalizado, duas manchetes chamam a atenção e se vinculam ao tema aqui discutido. A revista The Economist alerta, em matéria reproduzida pelo Estadão de 16/02/2025, “lentidão no uso de armas com IA coloca supremacia militar dos EUA em perigo”. A outra é do portal AsiaTimes que apresenta um artigo, datado de 14/02/2025, intitulado “EUA estão perdendo disputa crucial sobre hipersônicos para a China e a Rússia”. Sem falar do terremoto causado pelo lançamento do DeepSeek.

Então, aqui se tentou apresentar alguns aspectos da ascensão da China que estão subjacentes às novas investidas imperialistas contra aquele país, isto é, uma nova divisão internacional do trabalho. Fenômeno que se vincula, cada vez mais, aos níveis de desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, sem, contudo, deixar de se submeter aos desígnios de Estados Nacionais que projetam poder na arena internacional, como é o caso dos dois principais contendores.

Jorge Wilton é servidor público aposentado. Militante do PCdoB desde 1979, foi presidente do partido em Feira de Santana (BA) e integra o comitê estadual da Bahia. No estado, atuou como diretor do Sindicato dos Fazendários, superintendente de Gestão da Secretaria da Fazenda, subsecretário das secretarias da Copa do Mundo e do Trabalho. É graduado em Ciências Contábeis e História, mestre em Cultura, Memória e Desenvolvimento Regional. É pesquisador do Grupo de Pesquisa da FMG Problemas e Desafios Contemporâneos da Teoria Marxista.

Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.

—————————————–

Referências:

Chu, Ming-chin Monique. The East Asian computer chip war. London/New York: Routledge, 2013.

Fernandes, Luís. A teoria do desenvolvimento desigual e a transição na ordem mundial do século XXI. In Barroso, A. e Bertolino, O. (orgs) Lênin. Um século depois. Teoria e história. São Paulo: Editora Anita/Fundação Maurício Grabois.

Leung, Jennifer W, Robin, S., e Cave, D. ASPI’s two-decade critical tecnology tracker: the reards of long-term research investment. Canberra: ASPI – Australian Strategic Policy Institute, agosto de 2024. Capturado em www.aspi.org.au

Losurdo, Domingo. Guerra e revolução. O mundo um século após outubro de 1917. São Paulo: Boitempo, 2017.

Marx, K. e Engels, F. Acerca del colonialismo. Moscu: Editorial Progresso. S/D.

Pautasso, Diego, Nogara, Tiago, S, Ungaretti, Carlos R., e Rabelo, Ana Maria P. As três dimensões da guerra comercial entre China e EUA. In Carta Internacional, ABRI, Belo Horizonte, v. 16, n. 2. 2021

Wong, Pak Nung. Tecno-Geopolitics. US-China War and the Practice of Digital Statecraft. New York: Routledge, 2022

*Texto atualizado às 12h23, do dia 20/02/24, para incluir informações adicionadas pelo autor.