No dia 14 de março, participei como moderadora de um debate organizado pela Fundação Maurício Grabois, com o tema: “Nova configuração das relações de trabalho: o que essa nova configuração alterou nas relações laborais e o que manteve para perpetuar as relações de poder e de classe?”.

Saiba mais: Simpósio da Grabois debate desenvolvimento e desafios do Brasil no cenário global

As importantes contribuições apresentadas pelos palestrantes — os sociólogos e professores Clemente Ganz Lúcio, Giovani Alves e Kenzo Soares — transcendem aquelas horas do encontro e suscitam reflexões que exigem maior aprofundamento e problematização.

Nos dias que se seguiram, fiquei a pensar sobre os princípios que fundamentam aquelas formulações e os amarram no campo da esquerda e no contexto da Fundação organizadora do evento.

Veja a íntegra do debate:

Princípios que dialogam e, ao mesmo tempo, somam-se a novas ideias, em uma análise marxista da sociedade e da história — como base teórica — e desenvolvimentista — como perspectiva.

Dois pontos-chave se destacaram nas análises: mudanças disruptivas no mundo do trabalho promovidas pela tecnologia (incluindo a mentalidade do trabalhador) e a desregulamentação versus formalização.

Muito se tem falado sobre uma “profunda transformação nas relações laborais”. O próprio tema da mesa sugere essa abordagem. Contudo, discordo que estejamos diante de uma ruptura ou mesmo de uma reconfiguração.

É inegável que enfrentamos mudanças nas ferramentas produtivas, que por sua vez interferem na organização do trabalho. No entanto, para projetar uma sociedade sob novos parâmetros, é fundamental identificar como, travestidas de “modernas”, as contradições de classe permanecem. Entender que trata-se de uma alteração na forma, mas não no conteúdo, em uma dinâmica intrínseca ao sistema capitalista.

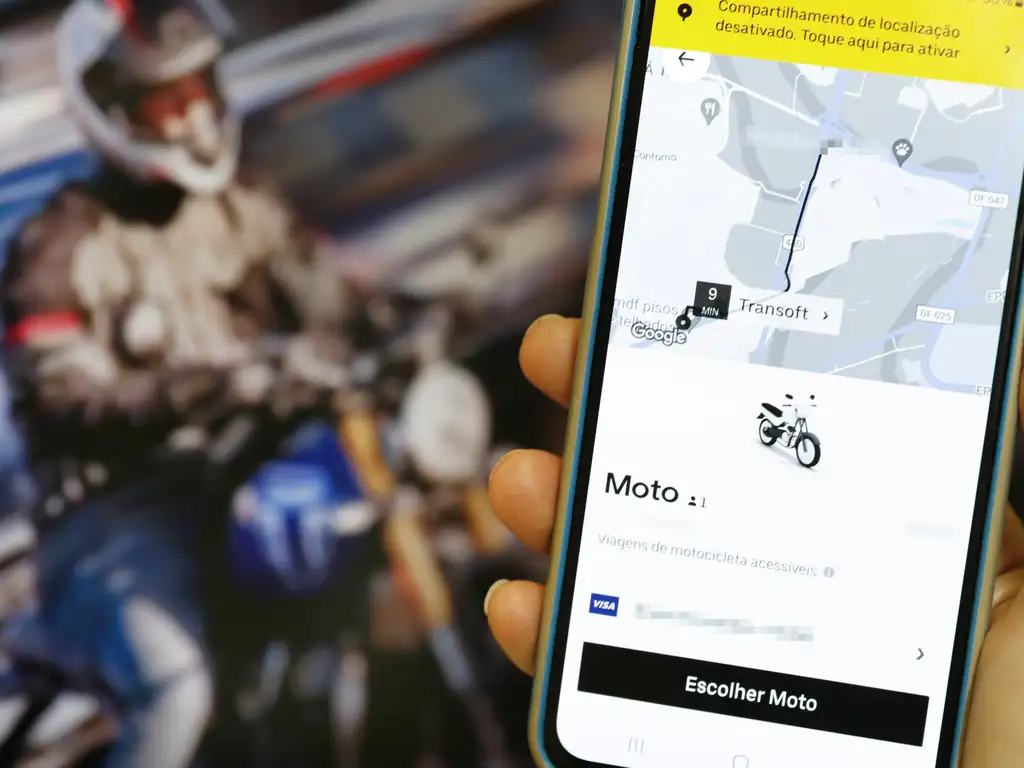

Seguimos convivendo com a classe que vende sua força de trabalho e aquela que acumula capital. Tomemos como exemplo o trabalhador que se inscreve em um aplicativo para atuar como entregador ou motorista: ainda que essa modalidade seja vendida como expressão de “liberdade” e “empreendedorismo”, na prática, está sujeita às regras impostas pelos donos da plataforma, que lucram com a exploração de mão de obra barata.

Leia também: Plataformas Digitais: trabalho, negócios e alternativas para uma economia digital justa

É uma armadilha considerar que o mundo do trabalho passa por uma profunda reestruturação, especialmente porque os porta-vozes do mercado utilizam esse argumento para defender mais desregulamentação e retirada de direitos. A reforma trabalhista de 2017, negligenciada como tema central até mesmo no campo progressista — e que deveria ser revista, considerando o caráter golpista do contexto em que foi imposta —, foi sustentada por uma falsa noção de “transformações disruptivas” incompatíveis com a legislação trabalhista.

Dessa forma, avançaremos mais no debate sobre justiça social se, a despeito de toda a parafernália tecnológica, investigarmos as bases que determinam a hierarquização das funções e a distribuição da riqueza.

Concordo, como foi levantado no debate, que houve mudanças no espírito da classe trabalhadora, que, imersa na precarização, tende a rejeitar sua própria identidade enquanto classe. Mas o foco não deve estar na disposição subjetiva do trabalhador, moldada pelas condições adversas a que está submetido. O verdadeiro problema está nessas condições, nos agentes que as impõem e nos interesses que as sustentam. Avaliar apenas o humor da classe trabalhadora, em vez de identificar os interesses que o forjaram, é render-se e adaptar-se ao projeto da classe dominante, que perpetua a desigualdade.

Com relação ao ponto “desregulamentação versus formalização”, chamou-me a atenção a afirmação de que os trabalhadores de plataformas rejeitam os direitos garantidos pela CLT devido à natureza conflituosa e até violenta da relação entre patrão e empregado. E ainda, que o vínculo formal se aproximaria de uma nova forma de “escravidão”.

Tal alegação ignora que a legislação trabalhista foi criada justamente para coibir abusos, como resposta à mentalidade escravocrata que predominava na República Velha e no início da industrialização. É um contrassenso justificar a recusa ao trabalho registrado por conta dos conflitos existentes. Ainda que se considere a peculiaridade de cada relação, está mais do que comprovado que a informalidade — muitas vezes sinônimo de precarização — é, em geral, mais danosa, insegura e degradante para o trabalhador.

A legislação trabalhista, por outro lado, permanece conectada com a realidade nacional, abrangendo múltiplos setores e categorias profissionais. Trata-se de um marco civilizatório que, a meu ver, deve ser valorizado e atualizado para ampliar direitos — nunca para restringi-los.

Compreender, ao mesmo tempo, o caráter permanente das contradições de classe, apesar das inovações que impactam o ambiente profissional, e o papel do Estado em garantir empregos seguros e com potencial de ascensão social, são princípios valiosos que devem orientar o debate — tanto no campo marxista, no plano teórico, quanto no desenvolvimentista, na prática cotidiana do país.

Acrescento, ainda, a importância vital do movimento sindical na organização da classe trabalhadora. Esse movimento, dilapidado pelas reformas liberais iniciadas no governo Temer, ainda em 2025 sente os efeitos das perdas impostas em 2017. Com sua ampla capilaridade e presença concreta na vida dos trabalhadores, por meio de acordos salariais e convenções coletivas, o sindicalismo representa um canal pelo qual o campo progressista e a esquerda podem se conectar com o mundo real.

É necessário aprofundar o debate sobre a classe trabalhadora brasileira — não apenas em sua interface com a tecnologia ou no cenário global, mas entendendo sua complexidade e amplitude. Afinal, ela é, essencialmente, o próprio povo brasileiro.

Carolina Maria Ruy é jornalista e coordenadora do Centro de Memória Sindical, também coordena o Grupo de Pesquisa Cultura & Sociedade da Fundação Maurício Grabois.

Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.