Multipolaridade colonial ou multipolaridade cosmopolita? O dilema dos BRICS diante do trumpismo e a demarcação das “esferas de influência”

I – O ilusório consenso multipolar no policentrismo interdependente

A segunda presidência de Donald Trump, iniciada em 2025, é um sintoma das profundas transformações geopolíticas e econômicas globais em curso. Esta nova era marca a consolidação de um amplo consenso entre grandes potências e potências emergentes: todos os seus governos reconhecem, de forma tácita ou explícita, que o atual sistema internacional é multipolar.

À primeira vista, esse reconhecimento poderia parecer um avanço rumo a uma nova convivência mundial, à promoção da paz e ao desenvolvimento dos povos. A afirmação de Trump de que os EUA e a China resolveriam muitos problemas juntos, assim como sua abertura ao diálogo com Vladimir Putin — implicando, inclusive, a normalização diplomática entre EUA e Rússia — apontariam para um caminho de multipolarização definitiva e harmoniosa do sistema mundial.

Foi o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, quem admitiu que a multipolaridade é um fato consumado ao declarar que “a unipolaridade foi apenas um momento”, como já havia afirmado o famoso jornalista Charles Krauthammer em 1990. No entanto, nas águas turbulentas do atual caos sistêmico, não há espaço para ilusões. Após o “momento unipolar”, a grande potência em declínio, sob a liderança de Trump — apoiado pelos oligarcas das Big Techs e do sistema financeiro hegemônico — busca “tornar a América grande novamente” inspirando-se nostalgicamente no imperialismo do século XIX e na visão messiânica de antigos presidentes norte-americanos.

Leia mais: Tarifaço de Trump sacode comércio global e pode redefinir ordem econômica

Essa orientação já era perceptível no primeiro mandato de Trump, mas é em sua versão 2.0 que as musas do passado imperialista ressurgem para moldar sua política externa, baseada em uma concepção de multipolaridade territorialista, centrada na noção de esferas de influência com forte caráter neocolonial.

II – A inspiração nostálgica do multipolarismo imperialista de Trump

O reconhecimento da multipolaridade por parte das elites governantes dos EUA está ancorado na “era de ouro” das esferas de influência do imperialismo do século XIX, quando os EUA emergiam como grande potência e sua política externa se baseava no “destino manifesto” e na superioridade da civilização ocidental sobre outras culturas. Não é por acaso que Donald Trump admire presidentes do século XIX, especialmente aqueles que forjaram a nação e consolidaram a expansão territorial dos Estados Unidos.

Entre eles está Andrew Jackson (1829–1837), que promoveu um dos maiores genocídios de povos originários com a Lei de Remoção dos Índios, de 1830. Outro presidente reverenciado por Trump é William McKinley (1897–1901), figura central no processo de expansão imperialista dos EUA. Duas iniciativas de McKinley são particularmente admiradas por Trump: a política externa territorialista com claras tendências colonialistas e a implementação de políticas comerciais protecionistas, com aplicação de tarifas aos concorrentes.

McKinley, apelidado de “homem das tarifas” (Tariff Man), e seu gabinete estavam comprometidos com uma política de expansão e imperialismo. Em um contexto de disputa colonial entre as potências europeias, os EUA não queriam perder a oportunidade de delimitar sua própria esfera de influência. As ações expansionistas eram justificadas pelo “destino manifesto” e pela crença na missão civilizatória dos EUA, herdeira do eurocentrismo. Enquanto os europeus demarcavam suas esferas da China à África, passando pela Índia e o sudoeste asiático, o governo McKinley buscava consolidar a Doutrina Monroe na América Latina e Caribe e avançar rumo ao Pacífico.

A guerra provocada contra a decadente Espanha, sob o pretexto de apoiar a independência de Cuba, em 1898, foi o gatilho do processo de neocolonialismo estadunidense. A rápida vitória resultou na aquisição de importantes territórios espanhóis, transformando a geopolítica regional e global. O século XX começava com o domínio dos EUA no Caribe e, com a anexação de Guam, Filipinas e Havaí, também no Pacífico.

III – O que significa “esfera de influência” na política internacional?

A noção de “esfera de influência” não é novidade nas relações internacionais. Trata-se da projeção ampla e decisiva de uma potência sobre países e regiões vizinhas em diferentes períodos da história. Em outras palavras, é quando uma potência estende sua influência cultural, econômica e política sobre uma área geográfica específica.

Por isso, “esfera de influência” segue sendo um dos conceitos mais difundidos na prática e na história das relações internacionais. Por exemplo, no auge do antigo império chinês como “Reino do Centro”, sua geopolítica confucionista de círculos concêntricos definia um sistema tributário que funcionava como uma forma de esfera de influência centrada em seu entorno geográfico.

Já na fase de consolidação do capitalismo, o expansionismo ocidental, o colonialismo e o imperialismo criaram novas esferas de influência com a divisão e administração de colônias na África, Ásia, América Latina e Caribe.

Quando a China foi derrotada nas Guerras do Ópio contra o Império Britânico, em meados do século XIX, o “Reino do Centro” foi repartido entre potências europeias, que passaram a controlar seus portos e regiões comerciais. Desde então, a noção de esfera de influência ficou marcada na memória chinesa como símbolo da era do imperialismo multipolar e da humilhação nacional.

Já os EUA, após se consolidarem como potência regional nas Américas sob a Doutrina Monroe, passaram a interferir cada vez mais nos assuntos globais, desrespeitando as esferas de influência estabelecidas pelas potências europeias na China. No final do século XIX, os EUA defendiam uma política de “portas abertas” para o comércio com a China, buscando redistribuir as esferas de influência ali presentes e assegurar igualdade de oportunidades para as potências ocidentais.

Na América Latina e Caribe, a Doutrina Monroe também se baseava no princípio das “esferas de influência”, declarando todo o continente americano como domínio natural dos EUA — seu “quintal”. Os norte-americanos deixavam clara sua intenção de manter potências europeias (ou quaisquer outras) fora do hemisfério ocidental.

O mundo da Guerra Fria talvez tenha sido o exemplo mais rígido de divisão global em esferas de influência: de um lado o bloco capitalista liderado pelos EUA e, de outro, o bloco do “socialismo real”, liderado pela União Soviética. A delimitação se concretizou por meio da OTAN e do Pacto de Varsóvia, com o constante risco de destruição mútua nuclear.

Essa bipolaridade produziu, para o Terceiro Mundo, uma série de “guerras quentes” — conflitos locais onde as grandes potências intervinham para marcar suas áreas de influência. Houve, no entanto, resistências no Sul Global a esse enquadramento. A Conferência Afro-Asiática de Bandung (1955), liderada por China, Índia e Indonésia — hoje membros centrais do BRICS ampliado —, o Movimento dos Não-Alinhados, o Terceiro-Mundismo e a Conferência de Bangkok sobre Direitos Humanos (1993), com sua Declaração baseada em “valores asiáticos” e na soberania nacional, foram manifestações dessa insubordinação.

IV – A multipolaridade como expressão política do policentrismo interdependente

Trump, o “McKinley do século XXI”, se vê diante de uma multipolaridade bastante distinta da do século XIX. Se naquele tempo ela se baseava no imperialismo e no colonialismo, hoje é expressão de um policentrismo interdependente. Em outras palavras, o surgimento de novos centros de poder econômico — sobretudo na Ásia, com epicentro na China — é uma realidade concreta, ainda que dentro de um cenário caótico.

Nesse mundo em reconfiguração, as formações sociais capitalistas enfrentam crises de governabilidade que vêm acelerando a decadência do Ocidente. Assim, a nova multipolaridade se nutre de um inédito policentrismo interdependente. Pela primeira vez na história do capitalismo, uma formação social de novo tipo — a China — alcança o “quase centro” da economia global, nas palavras do pesquisador chinês Cheng Enfu. A República Popular da China ressurge nesse caos sistêmico desafiando a estrutura polarizadora do sistema-mundo capitalista.

Leia também: Socialismo de Mercado – Como a China expande modelo econômico com abertura ao setor privado

Esse cenário abala as expectativas das potências tradicionais e evidencia a inviabilidade de uma nova hegemonia estadunidense por meio da globalização neoliberal. Frente a isso, o governo Trump 2.0 tenta reviver a prática imperialista do século XIX de delimitar esferas de influência. Para isso, precisa de acordos (explícitos ou tácitos) com outras grandes potências — e de disciplina sobre o que considera “sua região”. A grande questão é: China e Rússia compartilham essa visão de multipolaridade?

V – China e os BRICS: a multipolaridade cosmopolita

A abordagem chinesa da multipolaridade contrasta radicalmente com a multipolaridade imperialista do governo Trump. A multipolaridade cosmopolita da China apoia-se em três fundamentos essenciais:

-

O Confucionismo, como explica a pesquisadora Suchen Xiang, cujos princípios filosóficos inspiram uma ordem internacional harmônica e respeitosa;

-

Os princípios de Bandung, estabelecidos na Conferência Afro-Asiática de 1955, que promovem a coexistência pacífica e a não intervenção nos assuntos internos dos Estados;

-

A ideia de uma Comunidade de Destino Compartilhado para a Humanidade, em consonância com a Carta das Nações Unidas.

Durante a Conferência de Segurança de Munique, em fevereiro de 2025, o chanceler chinês Wang Yi foi enfático: a multipolaridade não pode significar o domínio e o bullying dos grandes países sobre os pequenos, pois isso leva ao caos, ao conflito e à confrontação. Em oposição à postura colonialista dos EUA, a China defende uma multipolaridade “igualitária e ordenada”.

Wang Yi resumiu os princípios chineses em quatro pontos:

-

Igualdade nas normas internacionais e de oportunidades;

-

Respeito ao direito internacional, com base na Carta da ONU;

-

Defesa do multilateralismo;

-

Promoção do benefício mútuo.

Segundo ele, a multipolaridade não deve ser uma confusão caótica, pois sem normas e padrões, “quem hoje está à mesa, amanhã pode estar no cardápio”. Os principais países, afirmou, devem honrar seus compromissos e defender o Estado de Direito, sem cair em jogos de soma zero.

Em sintonia, o chanceler russo Sergei Lavrov, em entrevista recente a blogueiros e youtubers norte-americanos, destacou a importância do princípio da igualdade soberana entre os Estados e da não interferência nos assuntos internos — os mesmos princípios que regem a política externa da China.

Em Simpósio da Fundação Maurício Grabois, Javier Vadell, Elias Jabbour e Ana Prestes debateram os desafios geopolíticos do Brasil, o papel da China e do BRICS e a nova ordem multipolar. Assista:

VI – Qual o papel dos BRICS e o que esperar da cúpula no Brasil em 2025?

Enquanto o vice-presidente dos EUA, James D. Vance, culpa a globalização neoliberal — imposta a ferro e fogo desde Ronald Reagan e intensificada após a Guerra Fria —, o multipolarismo cosmopolita se fundamenta em um novo tipo de globalização, com as características do novo centro da economia mundial: a China.

Nesse cenário, o BRICS+ e a Iniciativa Cinturão e Rota (ICR) se impõem não apenas como grandes desafios ao poderio dos EUA, mas como ameaças à concepção colonialista de multipolaridade. Ambas iniciativas formam uma rede global que atravessa as “esferas de influência” que os EUA tentam impor ao mundo.

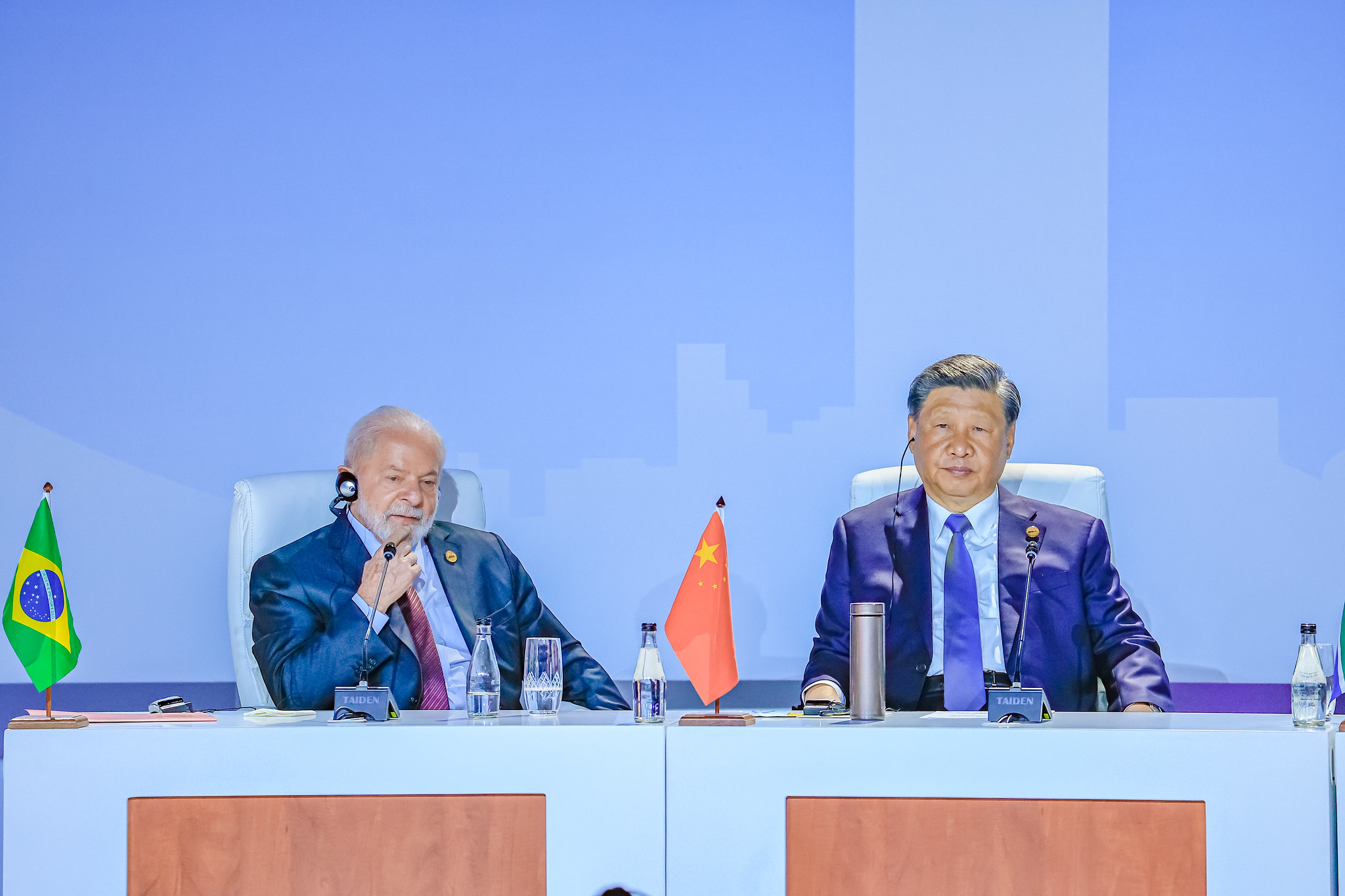

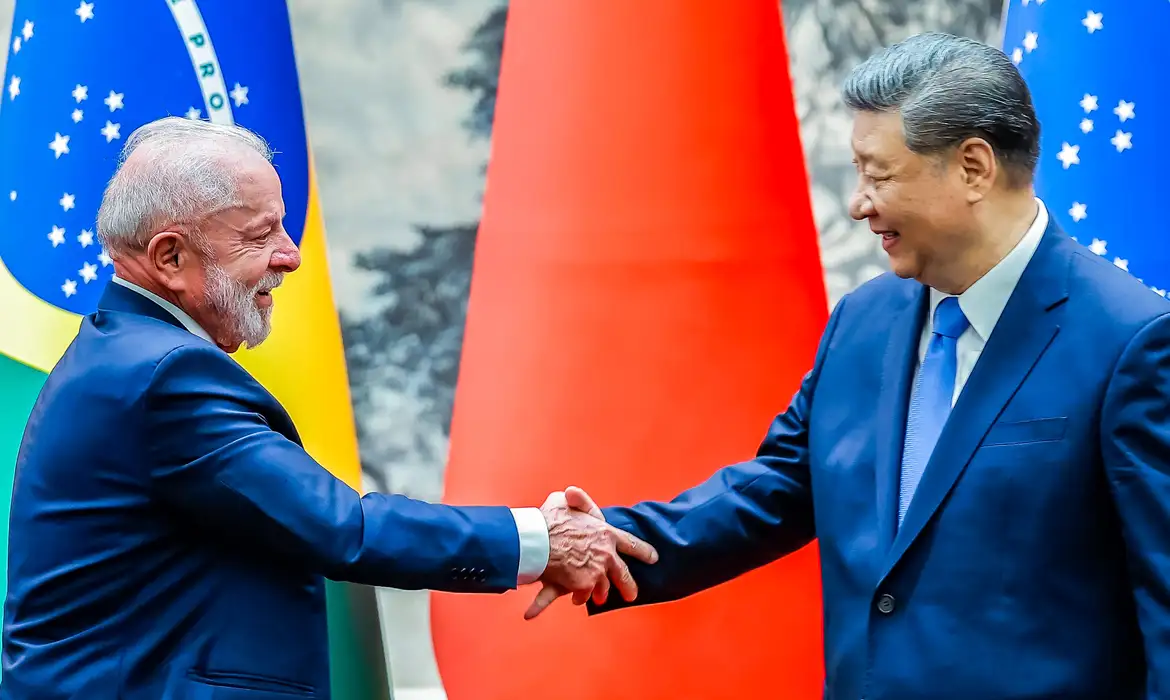

A próxima cúpula do BRICS+, que ocorrerá em julho, será no Brasil — justamente no centro daquilo que os EUA consideram sua esfera de influência direta. A organização do evento será um grande desafio para o Brasil, cujo governo está ideologicamente desalinhado com Washington. Trump e a elite estadunidense demonstram hostilidade a governos que defendem suas soberanias no “quintal” norte-americano, preferindo apoiar direitas neoliberais e subordinadas.

Embora o chanceler brasileiro Mauro Vieira tenha afirmado, na cúpula do BRICS de 2024 em Kazan, que o Brasil é “parte do Ocidente”, a vitória de Trump parece estar redesenhando a autoimagem brasileira. Algumas mudanças recentes indicam um giro na política externa do governo Lula, refletindo também dissensos internos. A política externa e tarifária de Trump 2.0 impulsionou o Brasil a se comprometer mais com o Sul Global.

Em janeiro de 2025, o governo Lula anunciou a substituição do seu “sherpa” (negociador-chefe) no BRICS. Saiu Eduardo Paes Saboia, mais identificado com setores liberais do Itamaraty, e entrou Mauricio Carvalho Lyrio, ex-secretário de Assuntos Econômicos e autor de um livro sobre a China. Lyrio assumiu com a missão de aprofundar a agenda: “Fortalecer a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável”.

Nesse mesmo tom, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, declarou em entrevista recente que o BRICS “não é anti-Ocidente”, mas busca “um equilíbrio geopolítico”. Segundo ele, “o Brasil é Sul Global, e um dos grandes desafios é não ser uma colônia”.

Navegar por esses tempos turbulentos exige paciência, inteligência e compromisso nacional. Neutralizar os avanços neocolonialistas e protecionistas do Trump 2.0 não será simples. O novo rumo do Brasil, com maior aposta no BRICS, as visitas de Lula ao Japão e ao Vietnã em busca de investimentos e mercados, indicam uma estratégia de diversificação necessária. Esses caminhos apontam para o fortalecimento do Sul Global como grande oportunidade de desenvolvimento.

Javier Vadell é professor do departamento de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica – PUC de Minas Gerais.

*Artigo publicado originalmente em espanhol no site Tektonikos, em 06/04/2025, com o título ¿Multipolaridad colonial o multipolaridad cosmopolita? Tradução realizada pela Redação, com o apoio de inteligência artificial.

*Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG