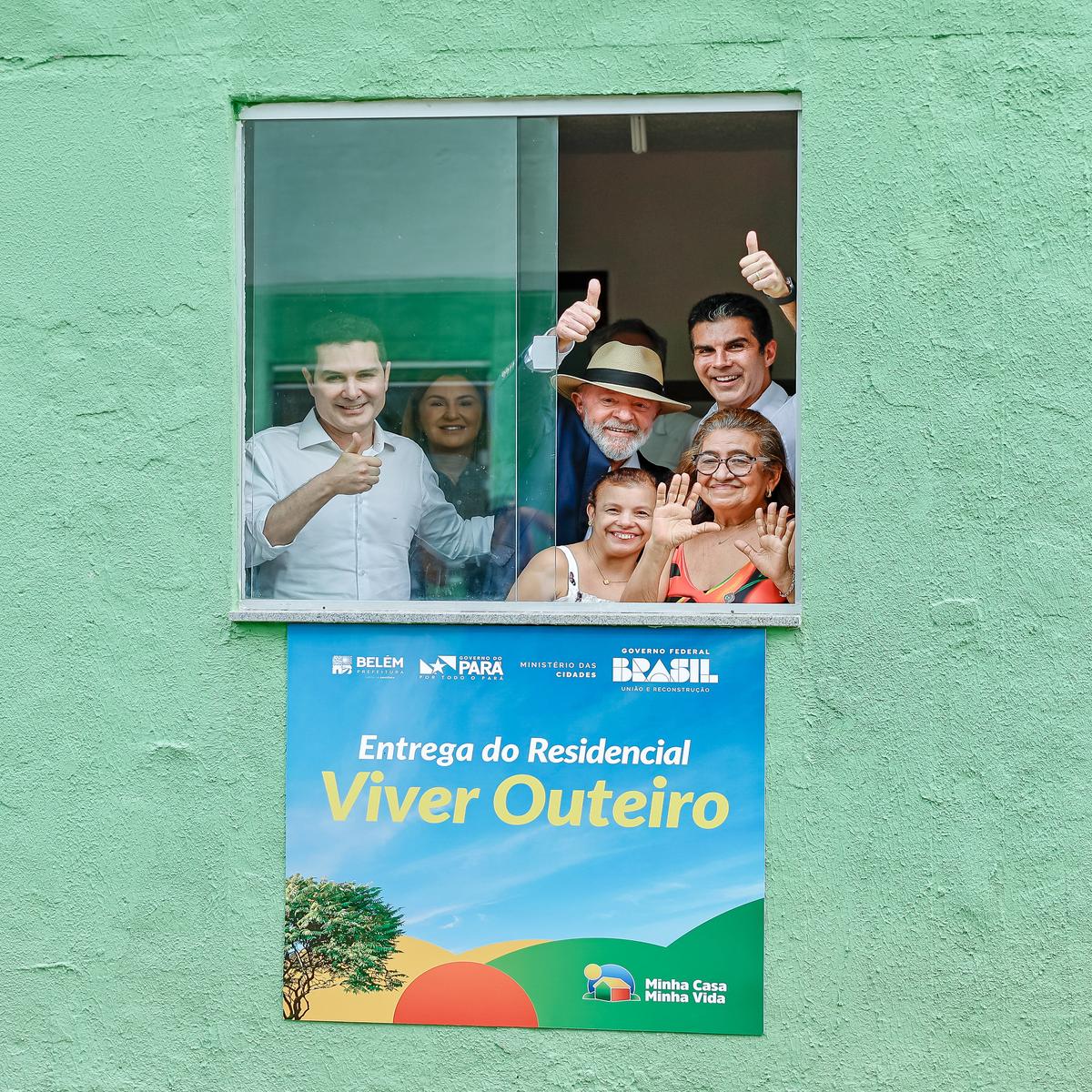

Minha Casa Minha Vida ampliado sinaliza a retomada da luta pela reforma urbana – O anúncio recente da ampliação do programa Minha Casa, Minha Vida — destaque do governo Lula no âmbito das políticas socialmente compensatórias — reaviva a questão habitacional como uma das pedras de toque da luta pela reforma urbana.

Segundo portaria do Ministério das Cidades, o programa é estendido até renda familiar de R$ 12 mil por mês, com juros de 10,5% ao ano, 420 parcelas e limite de financiamento de até R$ 500 mil, para imóveis novos e usados (1), devendo alcançar inicialmente cerca de 120 mil famílias.

Hoje, aproximadamente 87,4% da população reside em áreas urbanas, enquanto 12,6% vivem em áreas rurais, segundo o Censo de 2022. Ou seja, cerca de 177,5 milhões de pessoas nas cidades e 25,6 milhões no campo.

Conforme a pesquisa Déficit Habitacional do Brasil, da Fundação João Pinheiro, referente a 2022, do total dos domicílios urbanos no Brasil (excluídos os domicílios rurais, improvisados, rústicos e cômodos), 26.510.673 (41,2%) apresentam pelo menos algum tipo de inadequação (2).

Historicamente, o modelo de ocupação do território no país é condicionado pela exclusão social, variável que segue se aprofundando.

O pensamento urbanístico crítico contemporâneo considera que a articulação entre rentismo e neoextrativismo reforça a situação de dependência do Brasil, abrindo caminho para dinâmicas urbanas diversificadas, vinculadas a processos como a reprimarização, a financeirização e a desindustrialização do país (3).

Leia também: Por que o Brasil perdeu sua indústria – e como reverter

Além disso, a crescente financeirização do espaço urbano e seu impacto sobre os direitos à terra e à moradia da população mais pobre — analisada consistentemente, entre outros autores, pela urbanista Raquel Rolnik (4) — tem sido, na prática, em certa medida, fator de distorção dos propósitos essenciais do programa Minha Casa, Minha Vida.

Meta de inflação e juros altos: política monetária prejudica o Brasil e enriquece setor financeiro

Para além das oscilações conjunturais — negativamente nos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro —, cabe reconhecer que a política habitacional tem se apresentado pouco eficaz na redução do déficit habitacional, considerando tanto a crescente carência de moradias como o agravamento da precariedade das alternativas informais e espontâneas, parcela expressiva localizada em áreas de risco devido aos fenômenos climáticos.

De outra parte, é possível falar em expansão da fronteira de urbanização para além dos polos preexistentes, na esteira do alargamento da fronteira agrícola sob impulso do agronegócio exportador (5).

Nas grandes cidades e regiões metropolitanas, territórios considerados nobres e economicamente mais dinâmicos são crescentemente ocupados pelo capital imobiliário.

Fatores que inscrevem na agenda política a necessidade de uma reforma urbana, em dimensão estrutural, “que garanta direitos e serviços ao povo, como moradia digna e infraestrutura, saneamento ambiental, transporte público com ênfase no transporte coletivo, mobilidade urbana, segurança pública, cultura, esporte e lazer… regularização fundiária e combate à especulação… planejamento urbano democrático” (6).

Trajetória oscilante

Famílias sem-teto desocupam edifício do INSS, no Rio de Janeiro (RJ), 16/12/2024. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

No bojo do ascenso do movimento popular e democrático nas duas primeiras décadas deste século, a bandeira da reforma urbana pontificou, mas agora — sob condições políticas complexas e correlação de forças, sob muitos aspectos adversa — é mantida como que a meio-pau. Nem comparece com destaque no discurso do governo Lula 3, nem é devidamente agitada pelo movimento social.

À semelhança das demais reformas estruturais necessárias, a luta pela reforma urbana percorre caminho prolongado e sinuoso. Do ponto de partida no Seminário Nacional de Habitação e Reforma Urbana, ocorrido em 1963, no Hotel Quitandinha, em Petrópolis (RJ), onde se formularam as bases de um projeto de lei, aos dias que correm, sucedem-se avanços e refluxos.

Reflui sob o regime militar e recrudesce nos anos setenta, com a disseminação do movimento de associações de bairros por moradia, regularização de loteamentos clandestinos, pelo acesso aos serviços de educação e saúde e pela implantação de infraestrutura nas áreas de ocupação; ganha conteúdo nos anos oitenta, durante a Assembleia Nacional Constituinte, avança com a criação do Movimento Nacional pela Reforma Urbana e obtém importante conquista parcial com a aprovação, em 1979, da Lei 6766, que regula o parcelamento do solo e criminaliza o loteador irregular e com a introdução do capítulo temático específico na Constituição de 1988 (artigos 182 e 183) e, onze anos após, com a promulgação da Lei Nº 257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade.

Durante essa trajetória, avança conceitualmente, abarcando o planejamento territorial e da moradia, os mecanismos de financiamento do Estado, a expansão das zonas de ocupação ilegal, a expulsão branca da população de menor renda para as cidades periféricas, a fragmentação sócio-territorial, a ineficiência das políticas públicas vigentes, o conceito de “direitos urbanos”, a função social da propriedade e a introdução de instrumentos de participação na gestão pública.

No primeiro governo Lula, alcança nível mais elevado com a criação do Ministério das Cidades, que esboçou um Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano focado na habitação de interesse social, saneamento e regularização fundiária.

Já no segundo governo Lula, o Ministério das Cidades tem gestão conservadora, entrelaçada com a promoção de projetos locais de habitação encetados por organizações populares, mediante financiamento público federal, que absorveram parcelas significativas de lideranças populares em mecanismos de gestão.

Crescem os desafios que Governo Lula 3 precisa superar

Nova Conferência Nacional

A necessária retomada da luta pela reforma urbana pode e deve ser objeto da 6ª Conferência Nacional das Cidades, prevista para agosto deste ano, com o propósito de “discutir o futuro das nossas cidades… construir a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU)… para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social” (7).

As circunstâncias de agora diferem sob muitos aspectos do ciclo de luta pela reforma urbana anterior — tanto em razão da real correlação de forças no plano político como pelo perfil do contingente populacional que ocupa o território das cidades.

Foco na Reforma Urbana fortalece luta por justiça social e desenvolvimento

O novo padrão de organização dos trabalhadores no processo de produção de bens e serviços, fortemente dispersivo, tem reflexo na vida da população urbana.

A tomada de consciência de direitos e o impulso mobilizador e organizativo sofrem a interferência de novos padrões de ocupação e a emergência de fatores de dispersão, como o papel crescente das igrejas evangélicas de orientação predominantemente pentecostal, em geral redutoras da luta coletiva.

Tanto quanto enfraquecem a luta sindical, igualmente contribuem para a fragmentação dos movimentos sociais comunitários — seja pelo trabalho remoto, seja pela terceirização e pela subcontratação, seja ainda pela ascensão de um “empreendedorismo” distorcido que arrefece a convergência e os laços de solidariedade.

Um ambiente social que reclama novas formas de abordagem da bandeira da reforma urbana e de organização social e comunitária, tendo em conta os territórios comuns a produtores de bens e serviços, trabalhadores informais, pequenos comerciantes, juventude estudantil etc.

Em suma, valorizando a experiência acumulada, adotar novas formas de comunicação, de organização e de luta pelo ideário da reforma urbana.

Referências

-

- Portaria MCID Nº 399, publicada do Diário Oficial da União, em 25/04/2025. Leia aqui

- Fundação João Pinheiro, Pesquisa Déficit Habitacional – Brasil e Regiões (PnadC 2022)

- Humberto Miranda, Evaldo Gomes Júnior: Urbanização reflexa: a emergência de arranjos urbanos intermediários no Brasil pós-1990. EURE (Santiago) vol. 43, nº 130.

- Raquel Rolnik: Guerra dos lugares. Boitempo Editorial.

- Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, Nelson Diniz: A ordem urbano-regional na dependência rentista-neoextrativista: o caso do Brasil. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (RBEUR).

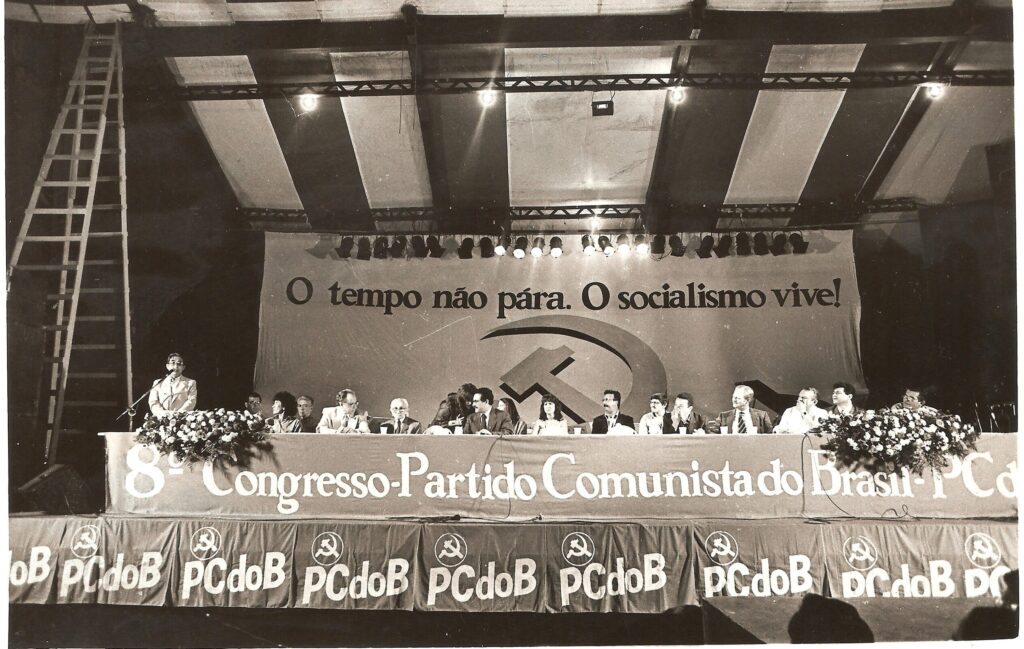

- Partido Comunista do Brasil – PCdoB: Programa Socialista para o Brasil, São Paulo, 2009. Leia aqui

- Ministério das Cidades anuncia novas datas da 6ª Conferência Nacional das Cidades

Luciano Siqueira foi vice-prefeito do Recife (PE) por quatro mandatos. É membro do Comitê Central do PCdoB e coordenador do Grupo de Pesquisa Cultura & Sociedade da Fundação Maurício Grabois. Autor do Blog de Luciano Siqueira

Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.