As breves anotações que seguem se destinam a recuperar aspectos do debate sobre a natureza do fascismo, para cotejá-los com as características e suas relações com o advento/desenvolvimento do neofascismo/irracionalismo contemporâneos. Elas apenas introduzem uma conexão ao debate acima intitulado, organizado pelo GP-8/Comissão de Estudos Teóricos, da Fundação Maurício Grabois.

Clássicos marxistas e a anatomia do fascismo

1. E. Pachukanis (1926) e G. Dimitrov (1933 e 1935), pioneiros, deslindaram o caráter do fascismo buscando despi-lo das diversas tipologias interpretativas ingênuas.

Pachukanis e a gênese do fascismo

O primeiro logo alertou sobre as manobras de seus ideólogos. No caso italiano, já em 1921 o destacado teórico marxista do direito soviético assinalara que o “fascismo já começa a se livrar do seu invólucro antiplutocrático e revolucionário”: explicitava um programa de poder “forte”, em simultâneo à “liberdade de circulação para o capital” (2020 [1926], p.38).[1]

Segundo ainda Pachukanis, na Enciclopédia do Estado e do Direito (Moscou, Editora da Academia Comunista, 1925-27), tomando o poder, conduziram uma política abertamente em defesa “dos interesses de grandes industriais e do capital financeiro” (op. cit., “Fascismo”, p. 57). O nacionalismo e o chauvinismo levados ao extremo ocupavam “lugar central na ideologia do fascismo”, aduzia ele (idem, p. 59).

Dimitrov e a tática antifascista

G. Dimitrov (1935), aludindo à XIII Sessão Plenária do Comitê Executivo da Internacional Comunista subscreve a definição de que o fascismo (no poder) é a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Localizando o ambiente histórico de “crise geral do capitalismo” como impulsionador ao imperialismo necessitar do “fascismo”, ele já advertia que este veste a máscara da demagogia social, que lhe permite, em vários países, arrastar consigo as massas da pequena burguesia desorientada pela crise “e até alguns setores das camadas mais atrasadas do proletariado” – estas não teriam o seguido se compreendessem os reais interesses de classe, diz ele.[2]

Leia também: Crises que moldam consciências do Império Romano ao Brasil de hoje

Conforme o talentoso dirigente comunista búlgaro — no pós-guerra foi presidente da República —, o fascismo não apenas costuma “avivar os preconceitos profundamente enraizados nas massas”; ele joga com os seus mais elevados sentimentos, os seus sentidos de justiça, às vezes com “suas tradições revolucionárias” (idem, p.13). [3]

Gramsci e Togliatti: ideologia e hegemonia no combate ao fascismo

2. É sabido que os teóricos marxistas italianos P. Togliatti e A. Gramsci — contemporâneos de redação do jornal L’Ordine Nuovo (1919-1925) — deram importantes aportes à caracterização e à luta contra o fascismo.

Em suas famosas Lições sobre o fascismo (1935), oito aulas dirigidas a um grupo de operários no exílio soviético, Togliatti repete ipsis verbis a definição da I.C. e de Dimitrov. Criticando a visão da revolucionária alemã C. Zetkin, que se concentrava na ideia do caráter pequeno-burguês do movimento fascista, simultaneamente Togliatti ataca a formulação do comunista italiano A. Bordiga, por este persistir na tese da ausência “total” de diferença entre a democracia e a ditadura fascista.[4] Togliatti sintetizou então que nesses discursos faltava o esforço de unir dois elementos: “a ditadura da burguesia e o movimento das massas pequeno-burguesas” (ibidem, p. 2).

Togliatti teorizava o fascismo como constituído de uma ideologia “eclética”, com uma série de “elementos heterogêneos”, para criar um amplo movimento de massas contra os trabalhadores, para impor uma ditadura sobre eles. Insistia que “a parte nacionalista” da ideologia do fascismo servia à burguesia, mas não havia nela “algo solidamente constituída…de homogêneo”, ao analisar este na Itália (idem, p. 9).

Já Gramsci revela uma sinuosidade na interpretação do fenômeno do fascismo italiano. O problema de ser o movimento fascista pequeno-burguês [5] e da média burguesia aparece no início de seu surgimento, mas também causado por “fatores ideológicos, incluída a crise moral da burguesia”, de acordo com G. Fresu (2017, p. 115).[6] Acresce o eminente teórico marxista da Sardenha, que o fascismo seria uma reação às transformações profundas vinculadas à Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, à Revolução de Outubro; mas Gramsci enxerga um bloco social com diferenciações e contradições, que se desenvolveu com o “apoio dos proprietários de terra e do grande capital industrial”, advindo da fraqueza das classes dirigentes, numa Itália marcada pelos limites da unificação política nacional e a modernização econômica – processo “historicamente determinado”. Gramsci ligava o advento do fascismo à “crise orgânica” — conceituação original — e ao colapso do liberalismo italiano do pós-Primeira Guerra Mundial, dentro de um enquadramento teórico da questão da “hegemonia” e do desenvolvimento das formulações de “guerra de posição” e “guerra de movimento” (Fresu, ibidem).

Leia também: Tratado de Versalhes semeou surgimento do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial

Na interpretação de G. Fresu acerca da evolução do pensamento de Gramsci [7] sobre o fascismo, toda sua obra (cartas, artigos, documentos políticos, notas) é “marcada pelo drama do fascismo” (idem, p.165). Não haveria nessa trajetória “uma virada ideológica”, onde os Cadernos do Cárcere apresentam um estudo bem mais sistemático “que tenta voltar às causas mais profundas do fascismo” (Ibidem).

Crítica ao irracionalismo, fascismo e o papel das massas

3. Guérin, D. em seu estudo considerado “clássico” (1936), Fascismo e grande capital (Campinas, Editora Unicamp, 2021), também localiza o trânsito do discurso fascista. Antes “emaranhado” numa fraseologia anticapitalista, quando a demagogia cede lugar à legitimação ideológica da ditadura, a doutrina fascista parece irmã da filosofia reacionária do antigo regime feudal, clerical e absolutista (p. 183).

Conforme o revolucionário francês, o fascismo é “inimigo da razão”; em vez de ser esta uma conquista da burguesia no modo de produção capitalista, a razão se volta contra ela mesma, e somente o “recurso ao irracional lhe permite prolongar o seu reino”. O homem, então, deve ser subjugado a um “fenômeno místico”, a ser arrastado pelo movimento, ao invés de raciocinar e compreender; milagres e mitos são fabricados para criar “uma saída para seus sofrimentos” (pp. 185-186).

Konder e a sociedade de massas

4. Konder (2009, op. cit., p. 51) procede a uma análise substancial do fascismo. Após afirmar que o fascismo é uma tendência que surge na fase imperialista do capitalismo, complementa:

a) ele se disfarça sob uma máscara ‘modernizadora’, servindo-se de “mitos irracionalistas”, mas conciliando-os com atitudes “racionais-formalistas” manipulatórias;

b) é um movimento chauvinista, antiliberal, antidemocrático, antissocialista e antioperário.

Antes, afirmara que, entre as causas que motivaram o êxito do movimento fascista foi ter sido o primeiro movimento conservador a servir-se “de métodos modernos de propaganda”, ao que iria ser chamado de “sociedade de massas de consumo dirigido”. Usou novas técnicas e “de novos meios de comunicação” a partir de crescente investimento em propaganda (p.47)

No artigo Gramsci e o fascismo [8], FRESU aponta, no plano cultural, a presença do “irracionalismo e do futurismo”, do intelectual e poeta italiano Tommaso Marinetti, na ascensão do fascismo na Itália. [9] Niilista e de aparência inovadora – diz FRESU –, na realidade era confusamente reacionário; Gramsci considerava o ideário político de Marinetti “um insípido programa liberal”, signo das convulsões de uma “burguesia dissimulada e desorientada” (op. cit., p. 12).

Lukács e a destruição da razão

5. Mas, certamente, foi G. Lukács (1954) quem dispensou uma densa e multilateral análise do fenômeno do irracionalismo, vinculando-o especialmente ao desenvolvimento teórico do pensamento filosófico e social alemão. Em sua obra, publicada apenas recentemente no Brasil, “A destruição da razão” (São Paulo, Instituto Lukács, 2020) [9], em cuja “Introdução”, o marxista húngaro apresenta desde logo contexto da motivação de sua exaustiva análise: “Sobre o irracionalismo como fenômeno internacional do período imperialista” (p.9).[10]

Para Lukács:

“A depreciação do entendimento e da razão, a glorificação da intuição, a gnosiologia aristocrática, a recusa do progresso sócio-histórico, a criação de mitos são, entre outros, motivos que encontramos em quase todo pensador irracionalista (p. 15).

Sobre a particularidade alemã:

“A Alemanha dos séculos XIX e XX continua sendo o país “clássico” do irracionalismo, o terreno em que ele se desdobrou de modo mais variado e mais completo, podendo ser estudado de modo mais profícuo, assim como fez Marx investigando o capitalismo na Inglaterra (p. 35).

Das consequências na ‘moral nacional’ no pós-Primeira Guerra:

“A difusão generalizada da ideologia do desespero na Alemanha foi inquestionavelmente uma consequência da guerra perdida, da Paz de Versalhes, da perda da perspectiva política e nacional que, nesses círculos – consciente ou inconscientemente –, estava ligada à vitória do imperialismo alemão” (p. 76).

Aspectos da filosofia de eclosão do irracionalismo – para Lukács:

“As massas foram fortemente envenenadas por tais ideologias sem que jamais tenham colocado os olhos sobre a fonte direta do envenenamento. A barbarização nietzschiana dos instintos, sua filosofia da vida, seu ‘pessimismo heroico’ etc. são produtos necessários do período imperialista, e o aceleramento desse processo provocado por Nietzsche pôde surtir efeito em milhares e milhares de pessoas que sequer conheciam o seu nome” (p. 77).

Das ideologias emanadas na época do imperialismo:

“De qualquer modo, as velhas formas do irracionalismo mostraram-se inadequadas para responder a essas questões. E aqui se apresentava a necessidade…de que a demagogia do fascismo, por mais que herdasse a forma e a substância da velha ideologia reacionária anterior, orientava-se, em seus métodos, pelas mais novas ideologias, surgidas no imperialismo…o que restou delas numa enérgica e tosca forma de sedução popular. Hitler e Rosenberg levaram para as ruas tudo que foi dito sobre o pessimismo irracionalista desde Nietzsche e Dilthey até Heidegger e Jaspers… (p. 78).

Assista agora debate A ascensão do neofascismo e as guerras culturais e híbridas:

Neofascismo no século XXI

Um epílogo

Sublinharia que, no curso de ascensão da globalização neoliberal, C. Lasch (La rebelión de las élites y la traición de la democracia, 1996 [1995]), R. Sennett (A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo, 2005 [1999]) e especialmente Z. Bauman em O mal-estar da pós-Modernidade (2022 [1997]) apontam:

a) a desestruturação social profunda;

b) a enorme concentração do poder industrial e financeiro;

c) a generalização da sensação de desesperança e do medo passaram a configurar a essência da sociabilidade nos EUA e na civilização ocidental. [11]

Vullierme e a recombinação ideológica do nazismo

Num amplo espectro (eclético) de interpretações acerca da moldura que contorna o irracionalismo atual, vemos o francês J.-L. Vullierme acreditar que os componentes do sistema ideológico nazista alemão (supremacismo racial, eugenismo, nacionalismo, antissemitismo, propagandismo, militarismo, burocratismo, autoritarismo, antiparlamentarismo, positivismo jurídico, messianismo político, colonialismo, terrorismo de Estado, populismo, juvenilismo, historicismo, escravagismo) “podem, a qualquer momento, ser novamente combinados”(O espelho do ocidente. O nazismo e a civilização ocidental, Rio de Janeiro, Difel, 2019, p. 17).

Paxton e a estética da violência

Já R. Paxton assinala a existência de “paixões mobilizadoras” que se ajuntaram na ação do fascismo, ao invés de uma filosofia explícita e plenamente consistente. No fundo, existe um nacionalismo exacerbado, diz ele. Para o historiador norte-americano:

“A beleza da violência e a eficácia da vontade, quando voltadas para o êxito do grupo, é uma das referidas paixões” (A anatomia do fascismo, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2023, pp. 80-81, 2ª edição).

Empoli e os “engenheiros do caos”

No conhecido Engenheiros do caos, do francês G. Da Empoli, D. Trump, B. Johnson, M. Salvini e J. Bolsonaro precisam de um mundo em que a cada dia nasça uma gafe, uma polêmica, a eclosão de um escândalo. O estilo de suas políticas introduziu “ameaças, insultos, mensagens racistas, mentiras deliberadas e complôs”, ocupando hoje seu centro nevrálgico, quando isso teria ficado “décadas à margem” (São Paulo, Vestígio, 2022, 5ª reimpressão, pp. 18 e 164).

Empoli cita ainda o livro do alemão P. Sloterdijk (Ira e tempo, 2006), em que o autor discorre sobre “bancos de cólera” que percorreram a história, sendo que, hoje, “ninguém gerencia a cólera que os homens acumulam”; desde o século XXI, a cólera se expressa “de maneira mais desorganizada, dos movimentos antiglobalização às revoltas dos subúrbios” (idem, pp. 71-712).

Castro Rocha e a guerra cultural bolsonarista

Em Bolsonarismo: da guerra cultural ao terrorismo doméstico. Retórica do ódio e dissonância cognitiva (Belo Horizonte, Autêntica, 2023), J. C. Castro Rocha defende a existência de uma “guerra cultural”, no Brasil que somente triunfa ao “concretizar o falso moralismo da pauta de costumes” em pessoas que passam a “canalizar a violência gerada pela radicalização ideológica”; tornam-se alvos da perseguição “marcada pelo ódio e mesmo pelo desejo da eliminação física do outro”. A criação de inimigos imaginários, através de uma “midiosfera extremista”, mantém uma militância em estado de permanente excitação. Para ele — que usa a expressão “guerra cultural bolsonarista” —, esta usa nas redes sociais o verbo dominante “eliminar” e o substantivo dominante é “limpeza”. Rocha retoma a formulação de Leon Festinger (1957) de “dissonância cognitiva”, como uma realidade paralela transformada na midiosfera extremista numa usina sórdida de desinformação, com seus militantes incorrendo em vários “tipos de crime” e apostando sempre na impunidade (pp. 19 e 21; 104; 154).

Palácio e o materialismo cultural nas manifestações de 2013

Em outro espectro teórico, J. Quartim de Moraes, no prefácio a Sob o céu de junho: as manifestações de 2013 à luz do materialismo cultural (São Paulo, Autonomia Literária, 2023), de F. Palácio, analisando o quadro que levou ao golpe e deposição de Dilma Rousseff, lembra que na passeata de cerca de 100 mil pessoas, na Avenida Paulista, encontravam-se numa linha de frente composta por 200 homens, de cabelo raspado e marombados, com os nazifascistas bradando: “sem partido!”, “sem bandeira!”, “mensaleiros!”, agredindo os militantes dos partidos de esquerda. Compara Moraes a: “seções de assalto semelhantes aos arditi de Mussolini e às Sturmabteilung (SA) de Hitler”, que tentaram tomar conta o movimento que comemora a revogação do aumento das passagens dos transportes.

Notemos que, em seu estudo, Palácio, ao criticar o “determinismo tecnológico” – disserta o prefaciador –, notadamente a transmissão em massa de conteúdos, replicada pelas redes sociais, pode sustentar causas “socialmente generosas, culturalmente emancipatórias e politicamente progressistas”, assim como aquelas opostas: “a lógica antissocial das finanças capitalistas, o obscurantismo intolerante e os métodos fascistas de conquista e exercício do poder”.

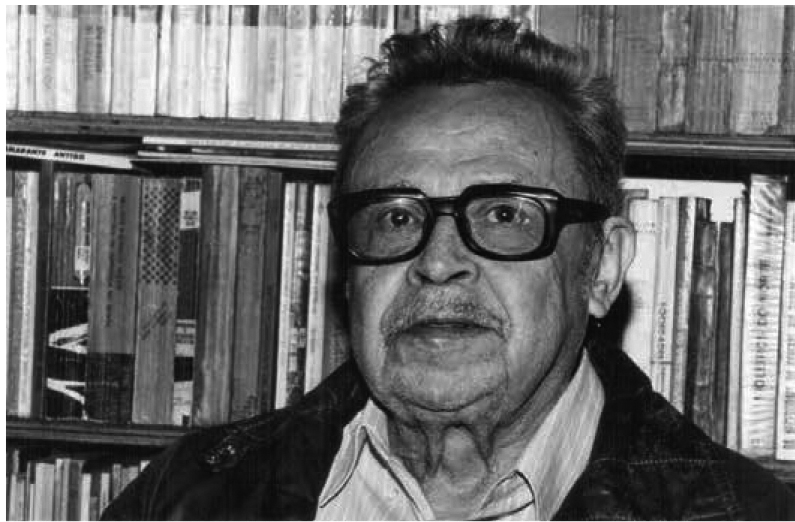

A. Sergio Barroso é médico, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Campinas (Unicamp), membro do Comitê Central do PCdoB e coordenador do Grupo de Pesquisa Problemas e desafios contemporâneos da teoria marxista da Fundação Maurício Grabois (FMG).

*Texto de apoio à discussão “Irracionalismo e neofascismo: particularidades da luta ideológica hoje” (11/07), com Olival Freire Jr., Cristiano Capovilla, Quartim, Aldo Arantes e Sergio Barroso, promovida pelo GP-8/Comissão de Estudos Teóricos da Fundação Maurício Grabois.

**Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.

Notas

[1] Ver: “Para uma caracterização da ditadura fascista”, em: Fascismo, Evguiéni B. Pachukanis, São Paulo, Boitempo, 2020.

[2] Ver: “A ofensiva do fascismo e as tarefas da Internacional Comunista na luta pela unidade da classe operária contra o fascismo. (Relatório apresentado no VII Congresso da Internacional Comunista em 2 de agosto de 1935)”, Giorgio Dimitrov, Obras escolhidas, v. 3, Lisboa, Editorial Estampa, 1976, pp. 9-15.

[3] Relevante lembrar que, nas conclusões do Relatório, Dimitrov discorre sobre a viragem na tática antifascista da I.C., da seguinte maneira:

“Nós somos os inimigos de toda a forma de esquematismo. Queremos considerar a situação concreta em cada momento e em cada local determinado, não queremos agir sempre e em todo o lado de acordo com um padrão determinado, nem esquecer que em condições diferentes, a posição dos comunistas não pode ser idêntica” (idem, p. 89, itálicos de J.D.).

[4] Ver: “Os caracteres fundamentais da ditadura fascista”, P. Togliatti, em: Lições sobre o fascismo, São Paulo, Livraria Editora Ciências Humanas, 1978, pp. 1-2. Togliatti ainda adverte contra o “desconhecimento” do conceito de fascismo por Trotsky, que considerava “bonapartismo” o governo alemão de Brüning. “Não se pode saber o que é o fascismo se não se conhece imperialismo”, grifou Togliatti, referindo-se a Lênin e à ditadura aberta da burguesia, instaurada justamente à época (idem, p. 3).

[5] No conhecido estudo de L. Konder, Introdução ao fascismo, reproduz-se trecho do artigo de Gramsci no L’Unità (26/08/1924):

“O fato característico do fascismo consiste em ter constituído uma organização de massa da pequena burguesia. É a primeira vez na história que isso se verifica” (São Paulo, Expressão Popular, 2009 [1977], p. 73, 2ª ed.).

[6] Gianni Fresu. Gramsci e o fascismo. Universidade Federal de Uberlândia – UFU/MG. Revista Práxis e Hegemonia Popular, ano 4, n. 4, p. 9-20, jan./jul. 2019.

[7] P. Togliatti, em Gramsci e o leninismo, afirma que nos escritos juvenis de Gramsci é evidente uma busca ansiosa, não excluindo “certa confusão”. A influência idealista é perceptível. Entretanto, ao procurar caminhos possíveis e diversos para o desenvolvimento do movimento revolucionário, o pensamento de Gramsci evoluiu no “caminho do desenvolvimento criador do marxismo. Neste caminho [ele] foi guiado por Lênin”. Em Gramsci e o marxismo, P. Togliatti, C. Luporini, G. Della Volpe (orgs.), Buenos Aires, Editorial Proteo, 1965, pp. 15 e 350.

Examinando o longo trânsito na passagem da influência ideológica, em Gramsci, do liberalismo ao “comunismo crítico” (Rio de Janeiro, Revan, 2006, p. 285), D. Losurdo, após referir-se brevemente ao valente combate parlamentar antifascista do comunista italiano (maio de 1925), assim conclui sua interpretação:

“No âmbito da tradição marxista, Gramsci foi quem, de modo mais radical, colocou o problema da herança, da crítica ao mecanicismo e da recusa a qualquer forma de messianismo”, cuja fortuna histórica lhe confere hoje “a dignidade de clássico”.

[9] O livro possui 804 páginas na tradução da segunda edição alemã, acrescida de um posfácio datado de 1966. Não cabendo aqui resenhá-lo, limitamo-nos a algumas passagens e recomendamos vivamente o prefácio do grande marxista D. Losurdo, escrito em 2017 em francês. Texto esse de entusiasmo ao livro de Lukács. Merecidamente. Ver aqui

[10] Em 1951, Lukács antecipa o impacto ideológico da hegemonia do capital financeiro, esta bem antes anunciada por Lênin (1917). Afirma com grande lucidez:

“O desenvolvimento imperialista do mundo capitalista, particularmente com a ascensão do capital financeiro como força dominante, amplia constantemente a fetichização generalizada e torna mais difícil e sem perspectivas expor a coisificação, porque as conexões que operam como o essencial por trás dessa fetichização se ocultam cada vez mais sob a névoa” (Existencialismo ou marxismo?, 1951).

Apud: Lukács e o estatuto ontológico do irracionalismo, F. Cannalonga, 2022, p. 62.

Para uma crítica fundamental à obsessão do filósofo húngaro pela categoria “ontologia” em Marx e no marxismo, ver: A ontologia de Lukács: contaminação idealista do marxismo, J. Quartim de Moraes, 2013.

[11] Ver, respectivamente: Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 1ª ed.; Rio de Janeiro, Record, 9ª ed.; Rio de Janeiro, Zahar, 1ª reimp.