Querida camarada Cora Chiappetta:

Seguem algumas observações, despretensiosas, sobre sua instigante e inteligente pergunta, acerca da distinção entre as crises do capitalismo anunciadas como “estrutural” e “sistêmica”. A questão apareceu no debate dos nossos “Estudos Avançados”, da Escola Nacional João Amazonas, do PCdoB. São apenas opiniões, abertas à crítica e discussão.

1. A distinção entre crise estrutural e sistêmica é necessária, pois não são “definições” idênticas, embora, como compreendo, o termo “crise estrutural” tem algo de tautológico. Toda crise capitalista está submetida a lei gerais de movimento (Marx) e advém de sua dinâmica estrutural, ainda que possa, sim, ser influenciada por fatores exteriores. Aqui, recomendo, se não leu, o livro indispensável do F. MAZZUCCHELLI “A contradição em processo. O capitalismo e suas crises” [lhe envio; é da bibliografia do Curso de EP&D, da Escola].

Leia também: Ciclo de debates para o 16º Congresso do PCdoB discute desafios brasileiros num mundo em transição

2. A melhor compreensão (que conheço) de crise “estrutural” é a do “regulacionista” norte-americano R. GUTTMANN, que insiste em que essas poderiam ser encontradas nas de 1873 a 1879, 1929 a 1939, ou 1973 a 1982 e a iniciada em “2008”, crises sempre caracterizadas tipicamente por durar vários anos – segundo ele entre 10 a 20 anos -, e que engolem grande parte do globo. Ondas longas (Kondratiev), inovação tecnológica (Schumpeter, Kondratiev), queda da taxa de lucro (Marx), instabilidade financeira (Marx, Minsky) comporiam o arsenal comparativo crítico que teoriza Guttmann (“The heterodox notion of structual crisis”, 2014).

3.A questão aqui é que, caracteristicamente, como defende GUTTMANN, elas não chegam ao fim a menos que mudanças fundamentais na política ou nos arranjos institucionais tenham sido posicionados para resolver os desequilíbrios subjacentes àquela crise. Por exemplo, a crise sistêmica de 1873-96 (periodização mais aproximada, e não a de GUTTMANN) e a Grande Depressão do século XIX que se seguiu não trouxeram mudanças estruturais para a economia mundial [1]; o sistema monetário e o papel do Estado na economia não se alteraram até a década de 30 do século XX. De outra parte, a Grande Depressão da década de 30 do século XX levou a significativas mudanças “estruturais”, de viragens do ideário econômico, mudanças atingindo o papel do Estado, no terreno da política, do Direito, a visão social etc., no desenvolvimento do capitalismo monopolista.

Leia mais: A fome engorda os lucros

Iniciada em 2007-8, a completar 18 anos, a crise global da era neoliberal levou a uma depressão entre 2007-9 – argumento isto no meu livro -, e a seguir à estagnação no centro do capitalismo, com variações do PIB especialmente na Alemanha e nos EUA. Outrossim, não há até agora qualquer sinal das tais mudanças, (sempre) esperadas por Guttmann. A tendência foi e é de: a) ampliação das graves consequências socias para os trabalhadores; b) aumento enorme do poderio da dominância financeira; c) deterioração severa das políticas públicas por toda a parte; d) uma estagnação muito concentrada na Europa e no Japão; e, e) a permanência de grande instabilidade financeira, principalmente. Note-se que, em seu desenvolvimento, a crise não afetou grande parte da Ásia (China, Coreia do Sul, Índia, Malásia, Indonésia), ao contrário, houve ali crescimento econômico substancia; distinguindo-se desde logo a China (socialista), da Índia (capitalista).

4. Assim, primeiro, lembro MARX: “Não há crises permanentes” no capitalismo, mas passaram a existir “quase regularidade das crises no mercado mundial” (“Teorias da mais-valia”, v. II, Rio de Janeiro, Difel, 1980. pp. 932-3). Muito diferentemente do filósofo húngaro I. MÉSZÁROS (“A crise estrutural do capital”, Boitempo, 2020 [2009]), para quem, a exemplo, na crise iniciada em 2007-8 foi inócua a ação de governos e instituições globais que inundaram a economia com trilhões e clamaram pelo retorno da “confiança”. É certo que não foi “inócua”. A partir de uma visão dogmática, Mészáros busca mostrar que esta crise “nada tem de nova”: é endêmica, cumulativa, crônica e permanente.[2]

Leia também: Senhores de guerra: OTAN sob Trump e a nova corrida armamentista

Segundo, constato que todas as crises sistêmicas se iniciaram nos EUA, e tiveram uma crise financeira ao deflagra-las, como nas de 1873, 1929 e 2007-8. Na minha opinião, a dos anos 70 não se deve considerar sistêmica, porque seu espraiamento foi concentrado na violenta recessão nos EUA em 1974-75, com o complemento da chamada “crise do petróleo”; houve ali impacto de uma severa crise de superprodução. Entretanto, se não há dúvida do que as políticas americanas da diplomacia do “dólar forte” e “das armas”, de fins de 70 e começo de 80 reconfiguraram a hierarquia e o funcionamento das relações internacionais (Conceição TAVARES, “A retomada da hegemonia americana”, c/ E. MELIN, Petrópolis, Vozes, 1987), numerosas pesquisas demonstram que, já no final dos anos 60 a dinâmica capitalista passava a ser especialmente determinada globalmente nas órbitas (dominância) financeiras; portanto, a conformação da ordem neoliberal, e a “financeirização” que assomam a partir dos 80, já estavam sendo gestadas. Quer dizer, ao meu ver, a periodização de Guttmann 1973-82 não deveria ser atestada como um período de “crise estrutural”.

Terceiro, que, em todas as grandes crises financeiras, observa-se: o irromper da formação da bolha especulativa, que desemboca num crash, quase sempre com pânico; a contração do crédito (creditr crunch global) principalmente no mercado interbancário; as falências e quebradeiras; a recessão ou a depressão; a deflação, que dificulta a recuperação da economia; o desemprego; a necessidade da intervenção do Estado na crise econômica depressiva (desde o primeiro governo Roosevelt, 1933); as dívidas e o repasse nas costas das contas públicas – estas recorrentemente achatadas pela ideologia da “austeridade”, com suas terríveis consequências sociais.

Leia mais: Contra Trump e os sabujos, resposta do Brasil é soberania e democracia

Em quarto, a crise sistêmica, portanto, é mais abrangente, do ponto de vista de seus fortes impactos internacionais, mesmo que se restrinja inicialmente a um país ou a um núcleo imediatamente “contaminado” – do que a chamada de “estrutural”. Sua periodização continua aberta, independentemente da prescrição das teorias dos ciclos longos. Sendo que, pela experiência histórica, esta, a “estrutural”, pode estar contida na sistêmica, pois isto respeitaria a aspectos, a partes que compõem a dinâmica constitutiva do conjunto da engrenagem que detona a crise não apenas cíclica do regime do capital. Essas incluem regularmente ainda, quebras generalizadas nas bolsas de valores, corridas aos bancos, interrupções nos sistemas de pagamentos, e então espraiando-se para obliterar o processo global de oferta de crédito, conforme descreveu o destacado economista francês M. AGLIETTA.

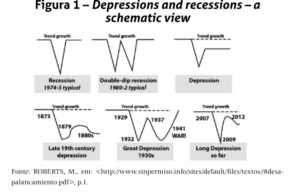

Abaixo, uma figura de gráficos da tipologia das crises, elaborada pelo marxista M. Roberts (2014), também por mim citado no “Uma economia política da grande crise capitalista [2007-2017]. Ascensão e ocaso do neoliberalismo”, BARROSO, A. S (São Paulo, Anita Garibaldi/Fundação Maurício Grabois/ EDUFAL, 2021).

Notas

[1] Questionável, essa nossa afirmação. Os dois fenômenos impulsionaram a concentração e a centralização de capital que deram origem aos monopólios.

[2] Observe-se que, imediatamente a profunda recessão americana (1981-82), de impacto mundial, seguiu-se uma recuperação do crescimento econômico nos principais países capitalistas. Nos EUA, Japão e Alemanha, entre 1984 a 1889, as taxas de variação real PNB/PIB, foram respectivamente de: 6,8%, 3,4%, 2,8%, 3,4%, 3,9%, 3,0% (EUA); 5,1%, 4,9%, 2,5%, 4,5%, 5,7%, 4,9% (Japão); 3,3%, 1,8%, 2,3%, 1,8%, 3,4%, 2,7% (Alemanha) (TAVARES, 1993). Assim, após os períodos de recessão indicados verifica-se que foram relativamente elevadas as taxas de crescimento econômico no período indicado, especialmente nos EUA e no Japão. Ver: TAVARES, M. C., “Ajuste e reestruturação nos países centrais, in: Desajuste global e modernização conservadora”, em: Tavares, M. C. e Fiori, J. L., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1993. O que refuta claramente a ideia e que o capitalismo vive uma crise “estrutural” desde a década de 1970.

A. Sergio Barroso é médico, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Campinas (Unicamp), membro do Comitê Central do PCdoB e coordenador do Grupo de Pesquisa Problemas e desafios contemporâneos da teoria marxista da Fundação Maurício Grabois (FMG).

*Este é um artigo de opinião. A visão da autora não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.