Clóvis Moura: homenagem a um grande intérprete do Brasil em seu centenário

“Estamos chegando do chão dos quilombos,

estamos chegando no som dos tambores,

dos Novos Palmares nós somos,

viemos lutar.”

(A de Ó, de Milton Nascimento, Pedro Tierra e D. Pedro Casaldáliga)

Em 2025, celebramos o centenário de Clóvis Steiger de Assis Moura. Ao longo de quase 50 anos, Clóvis Moura produziu uma obra voltada para os períodos escravista e pós-abolição, conferindo centralidade às rebeliões negras contra a escravidão no passado e à luta antirracista no presente. Clóvis Moura foi um marxista heterodoxo e original, que sempre aliou teoria e práxis na busca por uma transformação radical da realidade brasileira. Sua obra é fundamental para compreender as complexas relações entre a questão nacional, o capitalismo dependente e o racismo.

Clóvis Moura precisa ser reconhecido como um importante crítico e intérprete do Brasil e deve estar no panteão dos grandes intelectuais brasileiros que se propuseram à árdua tarefa de tentar explicar o país. A seguir, analisaremos brevemente sua trajetória e duas de suas principais obras: Rebeliões da Senzala (1959) e Dialética Radical do Brasil Negro (1994).

Trajetória intelectual e compromisso militante

Nascido em 10 de junho de 1925, na cidade de Amarante, no Piauí, Clóvis Moura é filho de mãe branca (Elvira Moura) e pai negro (Francisco de Assis Moura). Pelo lado materno, era bisneto de um barão do império prussiano, já pelo lado paterno, sua avó havia sido escrava do seu avô na Zona da Mata, em Pernambuco.

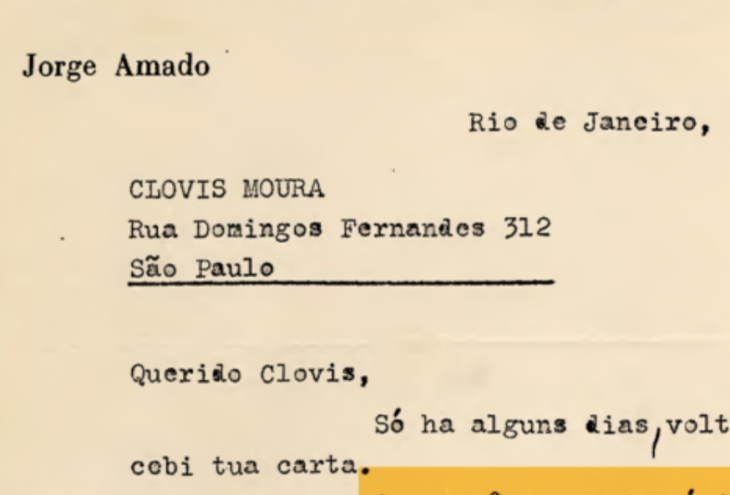

Aos vinte anos, Moura filiou-se ao Partido Comunista do Brasil (PCB), influenciado por intelectuais como Jorge Amado, Edson Carneiro e Vivaldo da Costa Lima. Em 1949, foi para São Paulo e passou a atuar na política cultural do PCB. Vinculou-se ao círculo de intelectuais comunistas próximos a Caio Prado Jr. e colaborou com as revistas Brasiliense e Fundamentos. Paralelamente à atuação profissional como jornalista (trabalhou para Assis Chateaubriand e Samuel Wainer), seguiu aprofundando seus estudos sobre história, sociologia e cultura popular.

Leia mais:

Cartas revelam ação política e diálogos intelectuais de Clóvis Moura

Salvador sedia seminário sobre os 100 anos de Clóvis Moura; acompanhe online

A contribuição teórica de Clóvis Moura é indissociável de sua militância política e participação nos movimentos sociais. Como Lélia Gonzalez e outros intelectuais negros, a trajetória de Moura foi marcada pela dupla inscrição acadêmica e militante. O vínculo partidário não impediu suas divergências com intelectuais do PCB sobretudo na interpretação das relações raciais no Brasil.

Ao contrário da maioria da intelectualidade comunista, Moura defendia a ideia de que o racismo não era um mero resquício de uma sociedade escravista superada pelo capitalismo, mas um elemento constitutivo do próprio sistema capitalista. Em 1962, participou da reorganização do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), ao qual permaneceu fiel até o fim da vida. Além disso, contribuiu para a reorganização do movimento negro, tornando-se colaborador do Movimento Negro Unificado (MNU) e da União de Negros pela Igualdade (UNEGRO), da qual se transformou no principal ideólogo. Também colaborou com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Devido a uma postura marginal no pensamento social brasileiro, a maior parte da obra de Moura foi publicada por pequenas editoras. Isso contribuiu para sua pouca difusão na academia. No entanto, na época do centenário da Abolição, ele já era uma referência nacional e internacional.

Em 1982, Moura recebeu o título de notório saber pela Universidade de São Paulo (USP). Um sinal, ainda que tardio, do reconhecimento pelo seu profícuo trabalho intelectual. Nos últimos anos, Clóvis Moura e sua obra têm sido objeto de artigos acadêmicos, dissertações e teses, além de reedições dos seus livros, com destaque para o trabalho das editoras Anita Garibaldi e Dandara.

Rebeliões da Senzala ganha nova edição no centenário do comunista Clóvis Moura

A originalidade da sua obra projeta Clóvis Moura como um destacado crítico e intérprete do Brasil, que deve ser reconhecido na mesma ordem de importância de autores clássicos como Caio Prado Jr., Celso Furtado, Florestan Fernandes. Ou mesmo de autores reconhecidos no âmbito internacional por suas contribuições teóricas e pela luta antirracista, a exemplo de Aimé Césaire e Frantz Fanon.

A obra de Clóvis Moura tem como raízes os estudos sobre as relações raciais, a história e a historiografia da escravidão, e o chamado pensamento social brasileiro, em seu desenvolvimento teórico e histórico. No início, suas indagações giravam em torno da participação política da população negra na formação brasileira. Nas últimas obras, suas reflexões buscavam compreender como o Brasil dialeticamente negro se conformou. Sua vasta produção teórica teve como fio condutor a tentativa de analisar qual a importância social e política da população negra, enquanto sujeito da história do Brasil.

1959: Rebeliões da Senzala e a virada na história da escravidão no Brasil

Capa da 7ª edição do livro Rebeliões da senzala

Rebeliões da Senzala: Quilombos, Insurreições, Guerrilhas foi a primeira obra na historiografia brasileira a tratar as rebeliões negras de modo sistemático, mostrando com fatos históricos a irradiação desse fenômeno no território brasileiro. O pioneirismo da obra foi reconhecido pelo intelectual marxista Nelson Werneck Sodré, que a classificou como o primeiro grande painel da luta dos escravos no Brasil. Dessa maneira, Clóvis Moura trazia para o centro da análise a luta de classes, contribuindo para a qualificação da historiografia da escravidão brasileira desde seu primeiro livro.

Na ocasião em que Rebeliões da Senzala apareceu, as interpretações sobre a escravidão se dividiam, grosso modo, entre os que seguiam a influente obra de Gilberto Freyre, Casa-Grande & Senzala, e a “escola paulista”, liderada por Florestan Fernandes. Na obra de Freyre predominava uma perspectiva conciliatória das relações escravistas. Já as análises revisionistas dos intelectuais da USP, como Florestan, Octavio Ianni e Fernando Henrique Cardoso, definiam o escravo como vítima alienada e sem rumo do sistema escravocrata. Em ambas as interpretações, a revolta e a resistência escrava tinham pouco ou nenhum papel na constituição do processo histórico.

Rebeliões da Senzala demonstrou que é no dinamismo interno centrado na oposição entre escravo e senhor que se encontra o início da formação nacional, originalmente contraditória não só em termos estruturais, mas também políticos. No livro, Clóvis Moura procurou destacar a participação do escravo como força dinâmica e ativa no processo histórico. Foi o quilombola, o negro fugido nas suas variadas formas de comportamento, isto é, o escravo que se negava, que se converteu numa das forças que dinamizaram a passagem da escravidão para o trabalho livre.

No Brasil, como nos demais países nos quais o escravismo moderno existiu, a revolta do negro escravo se manifestou. A quilombagem foi apenas uma das formas de resistência. Houve outras, como o assassínio dos senhores e feitores, o suicídio, as fugas individuais, as guerrilhas e as insurreições urbanas, a mais célebre delas a Revolta de 1835, liderada pelos negros malês (muçulmanos) em Salvador.

Olívia Santana: Mulheres negras nas lutas anticoloniais: protagonismo, resistência e socialismo

Segundo Moura, o quilombo foi a unidade básica de resistência ao escravismo. Longe de ser uma simples manifestação tópica, o quilombo aparecia onde quer que a escravidão surgisse. Entre as características da quilombagem, destacam-se sua continuidade histórica (durou do século XVI até a véspera da Abolição) e expansão geográfica (o fenômeno foi registrado mesmo em regiões onde o coeficiente demográfico do escravo era pequeno).

A premissa teórica marxista fundamental que orientou toda a obra de Clóvis Moura é a de que, como em todas as sociedades divididas em classe, a sociedade escravista era também caracterizada pela luta de classes. Rebeliões da Senzala inovou ao mostrar que os conceitos de classe e raça são inseparáveis para a compreensão das relações sociais. Trata-se, portanto, de um clássico do pensamento brasileiro e um verdadeiro marco nos estudos sobre a resistência escrava no país.

Clóvis Moura foi o primeiro autor a colocar o negro como sujeito da história na formação brasileira, atentando-se aos elementos constitutivos de uma rebelião constante durante o Brasil Colônia e seus desdobramentos no Brasil Moderno.

Dialética Radical do Brasil Negro (1994)

Capa da 4ª edição do livro Dialética Radical do Brasil Negro, de Clóvis Moura. Crédito: Livraria Anita/Divulgação

Dialética Radical do Brasil Negro é considerado a síntese do pensamento de Clóvis Moura. Escrita às vésperas do autor completar 70 anos, marca um momento de maturidade de sua produção intelectual. Publicada no contexto de ascensão do neoliberalismo, a obra assumiu uma postura crítica diante de correntes revisionistas na academia que procuravam rever o modo de produção escravista no Brasil, partindo do conceito de conciliação como sendo central e o de contradição como acessório.

O marxista Clóvis Moura negou, categoricamente, que a barganha e a conciliação tenham se sobreposto ao conflito e ao descontentamento. Segundo Moura, para se entender a dinâmica social de um modo de produção e os mecanismos que o fizeram ser substituído por outro, deve-se buscar nas contradições e nos conflitos as causas geradoras dessa dinâmica, e não nas áreas neutras e estáticas de conciliação existentes no sistema.

O livro trouxe contribuições importantes ao debate sobre os modos de produção predominantes nos primeiros séculos da nossa história. Compartilhando a tese defendida por Jacob Gorender, Clóvis Moura definia-o como um modo de produção escravista, pois não houve, naquele período, a predominância de relações de tipo feudal e muito menos capitalista. Segundo Moura, o modo de produção escravista que se instalou no Brasil era uma unidade econômica que somente poderia sobreviver com e para o mercado mundial. No entanto, esse mercado só podia dinamizar seu papel de comprador e acumulador de capitais se aqui existisse, como condição indispensável, o modo de produção escravista. Assim, concordava apenas parcialmente com Caio Prado Jr: a economia brasileira era uma “vasta empresa comercial” na qual predominavam relações de produção escravista.

Resenha: Dialética Radical do Brasil Negro: Clóvis Moura e o mito da democracia racial

Segundo Moura, no Brasil, a escravidão teve duas fases distintas: escravismo pleno e escravismo tardio. Dessa forma, nosso escravismo não pode ser analisado como um bloco homogêneo, sem diferenciações. Cada uma dessas etapas teve determinadas formas de relação (e de lutas) entre as duas classes sociais fundamentais: senhores e escravos. O escravismo pleno prevaleceu do início da colonização (aproximadamente 1550) até a extinção do tráfico negreiro em 1850. Ao longo de 300 anos, cerca de 10 milhões de africanos entraram no Brasil via tráfico internacional, estruturando e dinamizando o modo de produção escravista. Nessa etapa, as relações de produção escravistas dominaram quase totalmente a dinâmica econômica, social e política.

O escravismo tardio teve como principal característica o cruzamento rápido e acentuado de relações capitalistas em cima de uma base escravista. Dessa forma, a estrutura fundamental da sociedade ficava em desarmonia como desenvolvimento da outra parte que se modernizava. Além disso, as relações capitalistas emergentes eram dinamizadas por capitais externos, bloqueando a possibilidade de desenvolvimento de um capitalismo nacional não dependente. Em sintonia com as análises de Caio Prado Jr. (A Revolução Brasileira), Francisco de Oliveira (Crítica à Razão Dualista) e Florestan Fernandes (A Revolução Burguesa no Brasil) sobre a articulação entre os setores atrasado e moderno, Clóvis Moura concluiu: o Brasil sofreu uma modernização sem mudança social, na qual o moderno passava a servir ao arcaico.

O processo de “modernização conservadora” foi acompanhado pela decomposição do escravismo. No contexto de uma transição controlada, o bloco de poder escravista – governo Imperial, políticos, intelectuais orgânicos e religiosos – tomou medidas que abriram caminho para a substituição do escravismo pelo trabalho livre, entre as quais se destacavam a Tarifa Alves Branco, a Lei Eusébio de Queirós e a Lei de Terras. O “liberalismo escravista” teve na Tarifa Alves Branco (1844) um de seus momentos mais expressivos de manifestação e prática política: modernizar o Brasil segundo experiências e modelos liberais desconsiderando que éramos uma sociedade baseada no trabalho escravo.

Em 1850, a Lei Eusébio de Queirós e a Lei de Terras permitiram enfrentar os problemas da mão de obra e da terra. De um lado, a Lei Eusébio de Queirós, ao proibir o tráfico internacional de escravos, esvaziou a dinâmica demográfica que sustentava a escravidão. Por sua vez, a Lei de Terras, impossibilitou uma lei abolicionista radical que incluísse a doação pelo Estado de parcelas de glebas aos libertos. No contexto de estímulo oficial do Estado brasileiro à imigração europeia, a Lei de Terras manteve intacta a estrutura agrária. Depois disso, a Abolição poderia vir sem susto para as classes senhoriais.

No plano ideológico, as elites intelectuais elaboraram a ideologia do racismo como arma justificadora do processo de transição do escravismo para o trabalho assalariado. Nesse momento, colocou-se o dilema do passado com o futuro e do negro com o branco como trabalhadores. O primeiro representaria a animalidade, o atraso, enquanto o branco (europeu) seria o símbolo do trabalho ordenado e progressista. Como denunciou Clóvis Moura em Sociologia do Negro Brasileiro (1988), ao mesmo tempo em que se proclamava a existência de uma democracia racial surgia o mito da incapacidade do negro para o trabalho. Nos albores do capitalismo, toda uma população de trabalhadores foi marginalizada e substituída por outra que viria “branquear” o Brasil.

Em suma, nesta obra que representa a síntese do seu pensamento, Clóvis Moura reafirma a importância de analisar a opressão racial dentro da lógica do sistema capitalista brasileiro, apontando para a necessidade de articulação entre a luta contra o racismo e a luta contra o capital, pois ambas se encontram mutuamente imbricadas.

Legado e atualidade do pensamento moureano

O ano de 2025 marca o centenário de nascimento de Clóvis Moura (1925-2003). O crescente interesse por sua obra mostra a atualidade de seu pensamento. Isso se deve não apenas à qualidade da obra moureana, mas também aos principais problemas analisados pelo autor, os quais continuam na ordem do dia, a exemplo da exploração da classe trabalhadora e do racismo como ideologia de dominação no capitalismo.

- O centenário de Clóvis Moura foi tema da Live do João com debate sobre racismo, luta de classes e revolução negra. Veja na TV Grabois:

Ao longo de 48 anos de reflexão crítica como intelectual engajado, Clóvis Moura publicou aproximadamente trinta títulos, a maioria sobre o Brasil e o negro brasileiro. O resultado foi uma inestimável contribuição para pesquisas e formulação de políticas públicas, com impactos na formação de estudiosos e militantes preocupados com a herança da escravidão, observada na marginalização da população negra. Por meio de sua influência, a historiografia brasileira se reconciliou com o povo e a história dos brasileiros reencontrou sua linhagem, que vai desde a resistência dos escravos africanos até as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil atual. Em linhas gerais, o conjunto da obra moureana procurou desvelar a relação entre racismo e capitalismo a partir da realidade brasileira.

Desde a publicação de Rebeliões da Senzala, até seu livro da maturidade, Dialética Radical do Brasil Negro, a produção teórica de Clóvis Moura trouxe novos elementos que contribuíram para uma interpretação distinta dos cânones do pensamento social brasileiro, atribuindo à população negra um lugar de destaque na história nacional. Articulando as mediações entre economia, política e cultura, Clóvis Moura tornou-se um intérprete original do Brasil, contribuindo para as ciências sociais e inspirando novas gerações de militantes comprometidos com a luta antirracista e a justiça social.

Tiago Nery é doutor em ciência política pelo IESP/UERJ e assessor internacional do INI/Fiocruz, além de pesquisador do Laboratório de Análise Política Mundial (Labmundo) do IESP/UERJ. E-mail: [email protected]

*Este é um artigo de opinião. A visão do autor não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.

Bibliografia

FARIAS, M. Clóvis Moura e o Brasil: um ensaio crítico. São Paulo: Editora Dandara, 2024.

MOURA, C. Dialética radical do Brasil Negro. 4. ed. São Paulo: Anita Garibaldi, 2024.

______. Rebeliões da senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas. 6. ed. São Paulo: Anita Garibaldi, 2020.

______. Sociologia do negro brasileiro. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2019.