Para boa parte das pessoas, existe uma dúvida persistente. Por que a “democracia” está em xeque — enfraquecida, meio desmoralizada e sem apresentar perspectivas de melhorias efetivas para a vida das pessoas, no Brasil e em vários outros países do mundo, principalmente no chamado Ocidente?

E, ampliando a questão: por que a extrema-direita conseguiu avançar tanto nos últimos anos, conquistando chefias de Estado justamente nos países centrais do Ocidente — especialmente nos Estados Unidos, na Europa e também em nações da América Latina, o Brasil incluso?

Como o espaço é limitado, é preciso fazer escolhas. Levando em consideração que vocês estão a ler um artigo — e não um tratado sobre o tema —, não farei considerações detalhadas sobre o conceito de democracia.

Apenas pontuo que, nos países centrais do capitalismo, a partir do século XIX — após os turbilhões das revoluções burguesas dos séculos anteriores —, a classe dominante, a burguesia (a industrial numa primeira etapa e a financeira, formada pela associação entre indústrias e bancos), consolidou uma lógica institucional para a organização do poder estatal e dos seus marcos legais. Nessa lógica, democracia e liberdade passaram a significar um sistema de eleições rotineiras, nas quais partidos políticos disputam entre si a preferência popular através do voto. Quem obtém mais votos estrutura o poder por um determinado período — até que nova eleição seja realizada.

Série Democracia em abalo — julgamentos e luta de classes:

Nesse contexto, tornou-se algo “natural”, a chamada “alternância no poder”, ou seja, se nesta eleição o Partido A ganhou e governa, caso o Partido B vença a próxima, governa também. A sustentar essa lógica, foram escritas leis, as constituições, estabelecendo essa regra geral, bem como outras tantas regras para o convívio social, inclusive os preceitos morais. E, tendo como ponto central, essencial, dessas “democracias”, ficou consagrado o livre direito à propriedade, que necessita ser entendido aqui na sua essência: o direito à propriedade sobre os meios de produção, e isso, novamente, precisa ficar muito bem compreendido. As ideias centrais dessa forma de organização estatal foram o resultado, principalmente, do pensamento iluminista (inglês-francês) da primeira metade do século XVIII, na sua crítica intensa ao antigo sistema absolutista monárquico europeu.

Como se formou a democracia liberal-burguesa

Desenvolveu-se assim, com o tempo, o que se convencionou chamar de “democracia liberal-burguesa”, que é, inclusive, a essência do funcionamento do Estado no Brasil. Esse sistema vigente ainda em boa parte dos países do mundo, com gradações e adaptações de praxe, conforme a realidade de cada nação, passou por um longo processo de articulação que remonta às Revoluções Burguesas na Inglaterra no século XVIII (de onde brotou o parlamentarismo), passando pela Independência dos EUA (1776), Revolução Francesa (1789), desenvolvimento do Império Napoleônico (1804-1815), bem como pelo processo de independência da América Latina e Caribe, que ocupou as primeiras décadas do século XIX, como foi o caso do Brasil, em 1822. Pedro I, na independência brasileira, apresentava-se como um “liberal”, apenas a título de exemplo.

Mas, afinal de contas, de onde brotaram tais ideias, extremamente avançadas para a época (democracia, liberdade individual e econômica, direito ao livre pensamento, governos compostos pelo voto popular etc.)?

Do avanço avassalador do comércio na etapa final do sistema feudal, com o desenvolvimento da burguesia como classe social enriquecida por essa atividade e que, a partir dela, alavancou séculos de dinamização das forças produtivas e crescimento econômico com manufaturas e fábricas, combinando economia com progresso científico. Uma combinação poderosa e extremamente influente.

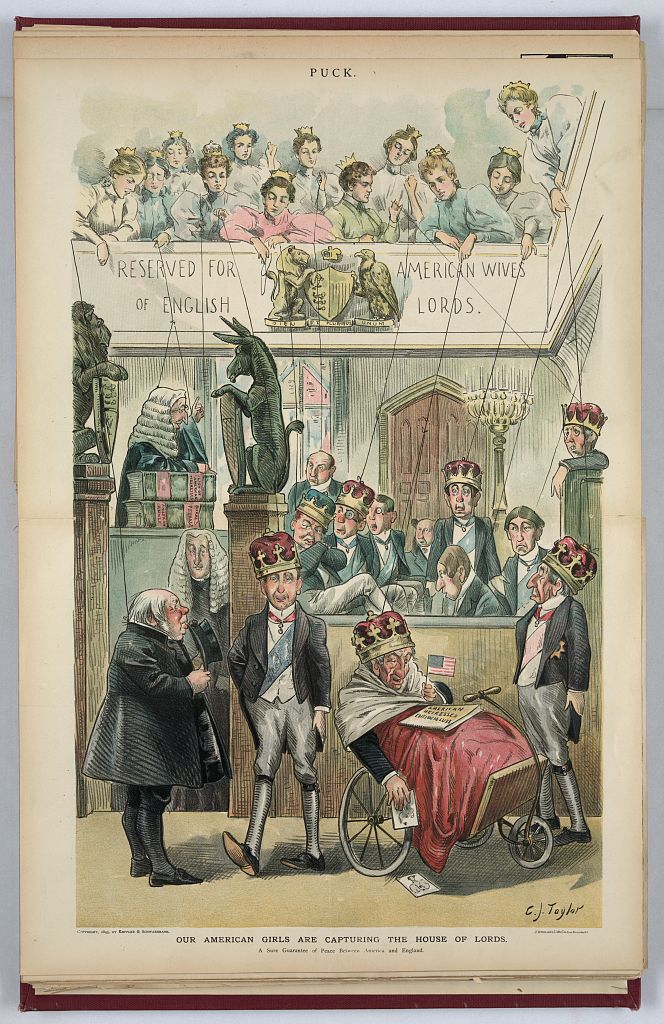

Caricatura publicada na revista Puck em 1895 ironiza a elite britânica e o caráter hereditário e decadente da Câmara dos Lordes — símbolo das contradições do liberalismo burguês. Crédito: Charles Jay Taylor / Puck (1895) – Library of Congress, domínio público.

Infraestrutura e superestrutura: a chave explicativa

Para entendermos a gênese desse ideário, bem como o seu atual estágio de estagnação, descrédito e a intensa aversão de parte das populações em diversos países, precisamos manejar dois conceitos marxistas que não podem ser bem compreendidos fora da sua conjugação, combinação e interação dialética: infraestrutura (a base econômica) e superestrutura (o aparato jurídico, político e ideológico). Sem entender essa relação profunda, a política, o Estado, a ideologia predominante e as crises de todos os tipos, em um determinado período histórico, tornam-se “grandes mistérios”.

Feita essa retomada bem básica desses dois conceitos integrados, cumpre afirmar que essa relação não é mecânica.

Num primeiro sentido, a superestrutura serve para impulsionar o processo produtivo e as relações de produção. Isso ocorre, por exemplo, na adoção de políticas de Estado voltadas para intensificar a produção sem alterar o patamar de organização da sociedade — o que é o mais comum de acontecer. Já o desenvolvimento da produção e o crescimento econômico, sob a forma dominante (pensemos novamente no capitalismo), fornecem elementos materiais e objetivos — riqueza individual, alguma riqueza social através de empregos — e um colchão de proteção social por meio de políticas públicas estatais, normalmente conquistadas após muitas lutas.

O caso mais clássico dessa relação é o chamado “Estado de bem-estar social” nos “anos dourados do capitalismo”. No Brasil, exemplos dessa relação de simbiose são a legislação trabalhista e as políticas compensatórias ou de distribuição de renda. Em outro sentido, temos a confrontação, a contradição entre ambas, quando o Estado, ou governos, são assumidos por forças políticas que adotam o discurso transformador, que tentam implementar novas regras, leis e projetos políticos de reformas da estrutura social, sem, no entanto, superar as relações de produção vigentes.

Depois essas rapidíssimas considerações, já que um entendimento mais alentado disso tudo requer uma boa quantidade de estudos, voltemos ao fio da meada: por que a “democracia” está em xeque? Por que, em larga escala, partes significativas dos povos não acreditam mais na sua viabilidade e têm apoiado forças neofascistas/neonazistas, inclusive no Brasil?

Aqui, é preciso olhar novamente a relação entre a base econômica e a estrutura política:

- É simplesmente impossível que um sistema político — a democracia liberal-burguesa — atenda às efetivas necessidades de uma população, envolvendo o seu bem-estar material (empregos adequados, remuneração condizente com as necessidades fundamentais de sobrevivência), quando a maior parte disso é obtida por meio da relação direta entre capital e trabalho, estruturada pela profunda extração de mais-valia.

- É impossível ao Estado fornecer o bem-estar necessário ao conjunto do proletariado e, mesmo, da pequena e média burguesia, com suas dificuldades de sustentação dos seus negócios, diante de uma estrutura econômica decadente, estagnada no campo produtivo, e de nações que, para garantir algum grau de superioridade econômica sobre outras, precisam espoliar países mais frágeis ao elevado custo da sustentação de máquinas de guerra, conflitos terríveis, guerras insanas.

- É impossível ao Estado realizar as transformações sociais necessárias sem que haja uma profunda revolução nas relações de produção, que transforme a economia na sua raiz, alterando-a profundamente, mudando seu caráter de essencialmente privada para fundamentalmente coletiva, ainda que em processo histórico.

A experiência histórica do capitalismo e das primeiras formações socialistas do século XX, especialmente a soviética — que foi extremamente avançada, mas vivenciou intensa estagnação produtiva e ruiu, em grande medida, por conta disso —, mostra que crises econômicas prolongadas não encontram soluções nos marcos do sistema político, da superestrutura, mas sim exatamente na dinamização da economia. O capitalismo encontrou formas variadas de superar suas crises agudas, evitando grandes solavancos nos sistemas políticos, especialmente nos países centrais do sistema (EUA, Europa, Japão).

Leia também:Lições das Revoluções no Século XX

Mesmo o nazifascismo clássico, da década de 1920 à Segunda Guerra Mundial, alterou profundamente o funcionamento dos Estados nacionais sob seu comando. Rompeu, ainda que temporariamente, com a democracia liberal-burguesa. Fez isso em favor do capital, com o apoio explícito das respectivas burguesias e de intensas máquinas de propaganda financiadas por elas — e, posteriormente, pelo próprio Estado sob seu controle. A famosa ideia de “mudar tudo para não mudar nada”, mantendo de pé a essência da exploração brutal sobre a força de trabalho a serviço da acumulação capitalista em sua forma imperialista.

Financeirização, estagnação e a brecha para o neofascismo

No nosso tempo, com o capitalismo privilegiando a superacumulação através dos investimentos nos mercados de especulação financeira, em detrimento da produção real e efetiva, que gera empregos em abundância e minimamente remunerados, para garantir o básico essencial à maior parte do proletariado, e com a intensa dificuldade de sobrevivência nos negócios das pequenas e médias burguesias, o neofascismo ganhou largo espaço entre esses setores. Encaixou um discurso antissistêmico que é, na verdade, um ataque à superestrutura política vigente — a democracia liberal-burguesa — com suas intensas distorções, corrupção estatal na relação com empresas privadas e a manutenção custosa de aparatos burocráticos e corporativistas.

A extrema-direita ressurgiu em um período histórico no qual o Estado burguês é dirigido pelos tradicionais partidos da classe dominante e suas frações, bem como por forças democráticas e progressistas. Estas últimas, em grande parte, perderam a perspectiva revolucionária socialista, especialmente após o colapso da União Soviética e do campo socialista, entre o final dos anos 1980 e início dos 1990, e passaram à condição de gestoras do capitalismo neoliberal e ultrafinanceirizado, o que, evidentemente, impede o desenvolvimento de uma economia voltada para atender efetivamente aos interesses do proletariado e dificulta intensamente ao Estado ter eficiência estruturada para a adoção de políticas públicas que atendam a tais necessidades.

É nesse espaço que a extrema-direita atua, vendendo ilusões de que um poder autoritário resolverá os problemas do povo.

É nessa demagogia, tipicamente nazifascista — de que tudo se resume a eliminar a corrupção dos políticos, do “sistema” — que ela consegue galvanizar as emoções de fatias importantes do povo, porque uma parte importante das pessoas não consegue estabelecer as intrincadas relações acima demonstradas e demanda soluções urgentes para problemas básicos de sobrevivência. Por outro lado, acumulam-se intensas frustrações ao longo das décadas com o regime de democracia indireta classicamente burguês, deixando parcelas significativas da população prontas para apoiar quem lhes apareça como solução rápida — como o bolsonarismo pareceu, a muita gente.

Leia também:

Brasil atual e a formação de novas consciências populares

Três pontos para romper paralisia e unir forças populares rumo a 2026

Para o nosso campo, no caso específico do Brasil, considerando o tamanho da crise econômica, social e política, o hiato entre o golpe de 2016 e a retomada do governo central do país em 2022 foi um tempo muito curto — basicamente um fenômeno.

Mas é importante considerar que a retomada de 2022 não foi, nem de longe, uma goleada, e sim uma vitória extremamente apertada — um gol salvador na prorrogação —, com a direita e a extrema-direita mantendo posições de muita envergadura no parlamento nacional, em governos estaduais e municipais.

O desafio de reconstruir um projeto de transformação

Por fim, uma última reflexão: uma eventual nova vitória do nosso campo, para ser duradoura e estruturante, requer uma complexa engenharia na construção de uma frente política sustentada em um poderoso movimento de massas. Deve estar disposta não apenas a ganhar a eleição presidencial e aumentar seus espaços no parlamento e nos governos estaduais, mas, acima de tudo, a implementar um conjunto amplo de reformas estruturais — a começar pela infraestrutura econômica, combinada com mudanças profundas na superestrutura, preparando o país para a transição socialista.

Fora disso, teremos, tendencialmente, mais do mesmo: crescimento econômico contido, insuficiente e de baixo alcance, novas frustrações com a política, novas crises e novos riscos profundos para a soberania nacional. São desafios grandiosos. Devemos persegui-los — e conquistá-los.

Altair Freitas é historiador, diretor da Escola Nacional João Amazonas e membro do Comitê Central do PCdoB.

Este é um artigo de opinião. A visão do autor não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.