Os acontecimentos em curso no Brasil e na maior parte da América Latina recolocam a violência e a insegurança pública no primeiro plano das preocupações sociais. Os sinais são evidentes: do referendo equatoriano às tensões crônicas no México e na Colômbia, passando pelas eleições chilenas, a região vive um ciclo de recrudescimento da criminalidade organizada e de sua capacidade inédita de desafiar o poder estatal. Não são episódios isolados; trata-se de expressões distintas de uma mesma crise estrutural da segurança, que ameaça o próprio horizonte democrático do continente.

Leia também:

No Rio, massacre é a política, contenção é a meta: segurança pública e luta de classes

Elias Jabbour analisa: Estado fraco, crime forte e o preço do neoliberalismo

O ponto essencial, que precisa ser afirmado com todas as letras, é que não há civilidade possível sem a autoridade democrática do Estado, em sua expressão mais concreta: a lei, o território e os aparatos públicos que garantem a vida coletiva — polícias, órgãos de investigação, sistema de justiça e inteligência. Segurança pública não é uma equação binária entre repressão versus direitos humanos, tampouco pode ser reduzida a expedientes episódicos. Segurança pública é a capacidade civilizatória do Estado. É disso que se trata.

Daí decorre que a segurança precisa ser tratada como questão nacional, isto é, como tema de interesse geral da sociedade e do desenvolvimento. Poucas políticas têm tamanha capacidade de produzir bem-estar social equitativo, fomentar progresso, proteger as pessoas, a economia e garantir qualidade de vida quanto o combate eficaz ao crime organizado nos marcos do Estado democrático de direito. Este não é um problema de nicho, mas sim a condição para que todas as demais políticas possam acontecer.

No entanto, a verdade dura é que o crime organizado já se infiltrou profundamente nos espaços do Estado e em setores estratégicos da economia. Penetrou o sistema de justiça, licitações públicas, mercados populares e até o sistema financeiro, como revelaram os recentes escândalos envolvendo fintechs utilizadas para lavagem de dinheiro. É ingenuidade imaginar que um modelo baseado apenas na repressão ocasional e na fragmentação institucional seja capaz de enfrentar uma rede complexa, capitalizada, pesadamente armada e politicamente articulada.

O atual modelo está esgotado. A ausência de um projeto sistêmico, integrado e de inovação institucional empurra o país para a beira daquilo que muitos chamam de “mexicanização”: a perda progressiva de controle soberano sobre territórios, circuitos econômicos e aparatos privativos do Estado. A história da América Latina está à mostra para quem quiser ver. Por isso mesmo, segurança pública não é pauta de governo, mas sim pacto de Estado.

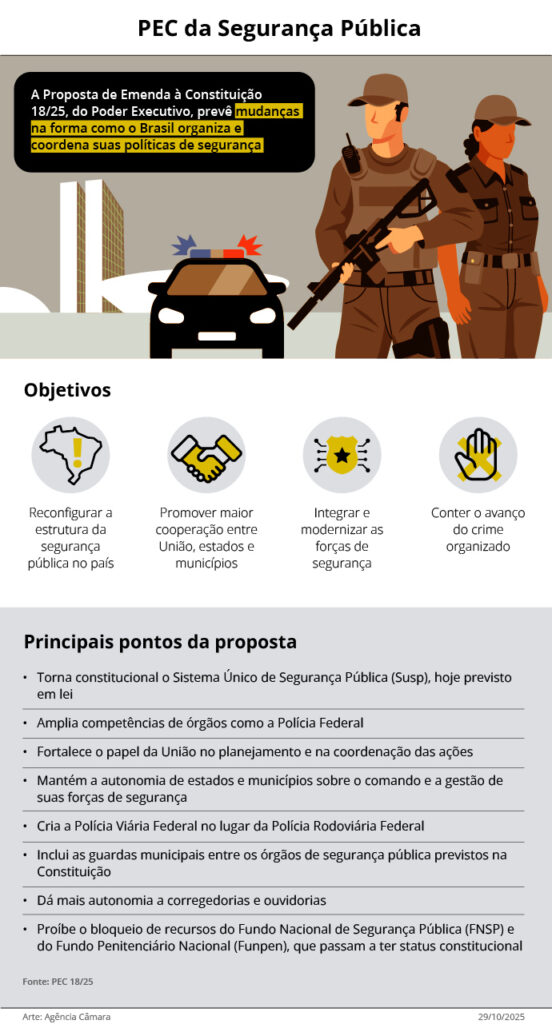

Pacto que invoca convergência suprapartidária e mobilização nacional. É tema que precisa unir FEBRABAN, CNI, FIESP, CNA, organizações da sociedade civil como OAB e Igrejas, e decisivamente o movimento sindical e as associações populares, junto com os três Poderes e as Forças Armadas. Todos esses atores, com seu peso e legitimidade, devem pressionar o Congresso e os governos estaduais a assumir responsabilidades e aprovar a Proposta de Emenda à Constituição 18/25, do Poder Executivo, a chamada PEC da Segurança Pública. É um “SUS” da Segurança Pública. E não se trata de invencionice: foi exatamente essa força convergente que garantiu a aprovação unânime da Lei da Reciprocidade Econômica diante do tarifaço imposto por Trump.

Infográfico produzido pela Agência Câmara explica a proposta:

Crédito: Agência Câmara

Não há outro caminho. E já passou da hora. Transformar o tema em instrumento de disputa eleitoral é, no limite, cumplicidade com o avanço do crime organizado e cálculo político mal intencionado.

O presidente Lula tem insistido, corretamente, na necessidade de unir governadores, ministros, o Judiciário e o Congresso, em torno de uma agenda robusta de combate ao crime organizado, fortalecendo a Polícia Federal, o Ministério Público e as estruturas de inteligência.

O que se viu recentemente na relatoria do Projeto de Lei Antifacção enviado pelo governo federal ao Congresso é um exemplo cristalino do risco que corremos. O deputado Hugo Motta demonstrou novamente sua incapacidade, e, associado à dobradinha Derrite-Tarcísio, tentou transformar o tema da segurança em um teatro de manipulação para salvar o bolsonarismo. As manobras foram explícitas: recuar sucessivas vezes, tentar retirar a PF e o MP do centro do combate ao crime organizado, favorecer apenas polícias estaduais, proteger parlamentares de investigações criminais e, como ápice da irresponsabilidade, tipificar crime organizado como terrorismo, abrindo brechas que ameaçam até a soberania nacional.

Leia a íntegra do parecer deputado Guilherme Derrite (PP/SP), apresentado em 12/11/2025

A intenção era evidente: produzir uma legislação confusa, gerar palanque político para 2026, e instrumentalizar o “combate ao crime” como bandeira da extrema direita. Mas, como diz o ditado, a esperteza, quando é muita, devora o próprio esperto: conflitou com todas as partes envolvidas.

O momento exige coragem política e clareza de rumos. Não se compreende como os atuais governadores da base podem se manter em silêncio enquanto a pauta se arrasta no Parlamento. Chega o momento de um país inteiro decidir se aceita ou não esse rumo.

O Brasil não pode hesitar mais. Segurança pública é um direito civilizatório e uma função indelegável do Estado democrático. Exige um novo paradigma, com liderança, compromisso nacional e responsabilidade política. Não tolera aventuras eleitorais nem atalhos autoritários, senão que constitui parte intrínseca do projeto de desenvolvimento soberano que a nação demanda.

Walter Sorrentino é presidente da Fundação Maurício Grabois.