De uma perspectiva histórica, é possível perceber uma evolução que trouxe a relação entre capital e trabalho, engrenagem básica da sociedade capitalista, para um patamar menos truculento. Na Inglaterra do início do século XIX, que emergia como a grande potência econômica do planeta, os trabalhadores — incluindo crianças — eram acorrentados às máquinas e trabalhavam 14, 16 horas por dia. Embora de maneira não linear e com muitos refluxos, chegamos ao século XXI com muitos avanços. Devemos muito de tudo isso às ideias marxistas. A pressão da experiência socialista, enquanto durou, emprestou ao sistema capitalista uma lógica menos selvagem. O liberalismo, com sua postura de representar apenas os interesses de uma classe emergente — a burguesia —, foi substituído por projetos que pretendiam representar toda a sociedade. O impasse era simples: ou o capital balanceava melhor sua relação com o trabalho, ou este, embalado pelos ventos que sopravam de Moscou, implodiria o sistema.

As elites entregaram parte dos anéis, mantiveram os dedos e, em consequência, é possível dizer neste início de século XXI que a relação entre capital e trabalho conserva ainda boa parte da proteção social construída ao longo da história. O aspecto mais importante a ressaltar aqui, no que diz respeito aos países de regime capitalista, é o caráter antiliberal das políticas keynesianas e social-democratas. Um novo papel foi conferido ao Estado, agora concebido como agente principal da reconstrução econômica, indutor do desenvolvimento e figura central para a distribuição da riqueza produzida. Com isso, a intervenção estatal direta e indireta foi legitimada e os valores igualitários, tais como justiça social e solidariedade, passaram a compor a agenda pública. A social-democracia, tornada reformista e keynesiana, salvou o capitalismo. Aos liberais ortodoxos, restou o caminho da oposição. A pequena audiência que encontraram, por décadas a fio, não os esmoreceu.

Predomínio de uma “nova direita”

A situação do liberalismo permaneceu relativamente inalterada até meados dos anos 1970, quando uma série de fatores progressivos e combinados começou a solapar o que até então permitira o êxito das ideias antiliberais. Estes fatores são, basicamente, os dois choques do petróleo, o aumento da inflação pela quebra do ciclo crescimento/distribuição de renda e a reestruturação produtiva promovida pela Terceira Revolução Industrial. Esta, ao diminuir a quantidade necessária de trabalho social à produção, enfraqueceu brutalmente o poder dos sindicatos — até então partícipes da estrutura social-democrata. O ressurgimento da força dos liberais também contou com a débâcle das experiências socialistas. A ascensão de líderes como Margareth Thatcher (1979) na Inglaterra e Ronald Reagan (1980) nos Estados Unidos representou, portanto, a chegada ao poder de antigos liberais oposicionistas. Isso fez com que houvesse o predomínio de uma “nova direita”, com enorme capacidade de expandir ideologicamente sua visão de mundo.

Esse “pensamento único” das décadas de 1980 e 1990 consolidou uma nova e inesperada retomada hegemônica do liberalismo que, em certo sentido, pegou o sindicalismo combativo brasileiro sem condições de enfrentá-la. “A questão a ser enfrentada é de ordem política e ideológica. Relaciona-se com a direção efetiva do movimento, que hoje carece de uma concepção classista”, concluiu um “Seminário Sindical Nacional” realizado em 1998 pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Diante dos ataques à legislação sindical e trabalhista no Brasil, por exemplo, era comum se ouvir: “O que eu tenho a ver com isso?” Essa pergunta deve-se ao fato de que a grossa maioria das gestões sindicais nasceu, cresceu e — se não mudar de ideia — vai morrer sem dar a devida importância às conquistas trabalhistas brasileiras. Se a história ainda serve como guia, a defesa da essência da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e dos seus aprimoramentos — destacadamente a Constituição de 1988 — é a principal bandeira que precisa ser fincada no campo de batalhas das “reformas” sindical e trabalhista prometidas pelo governo golpista.

Tempos de crise do liberalismo

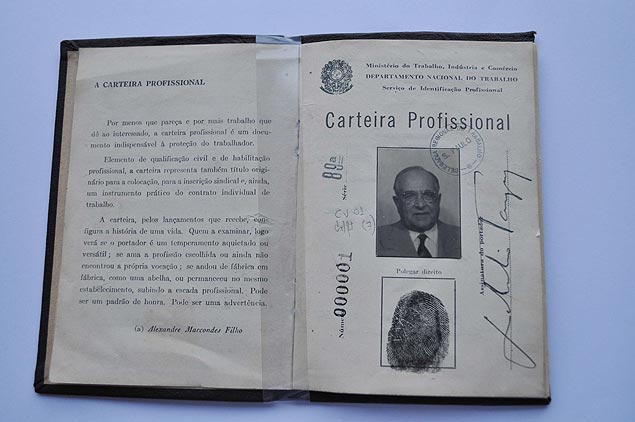

É preciso perceber, evidentemente, que nem tudo nessa legislação são acertos. Mas é preciso perceber também que seus defeitos são irrelevantes diante da ofensiva anunciada. O fundamental é entender que nossas leis trabalhistas são a síntese do embate entre capital e trabalho que atravessou todo o século XX e refletem nossas vitórias e derrotas. Até os anos 1940, os trabalhadores empregaram lutas heroicas e, aos trancos e barrancos, foram arrancando conquistas aqui e ali. Pode-se afirmar que as refregas das três primeiras décadas daquele século representaram verdadeiras aulas de organização em sindicatos e federações, e inculcaram a primeira noção de força nos trabalhadores brasileiros. Quando o governo do presidente Getúlio Vargas instituiu a CLT, no dia 1º de maio de 1943, ele reuniu em um sistema único todas as leis trabalhistas aprovadas anteriormente. Grande parte delas são artigos que devem ser avaliados como importantes conquistas e que nunca foram aceitos pelo capital.

Eram tempos de crise do liberalismo, com o New Deal do presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt fazendo o Estado puxar a recuperação da economia, a revolução socialista na União Soviética avançando e o keynesianismo despontando como a teoria que prometia salvar o capitalismo. A economia brasileira, livre das amarras do velho liberalismo oligárquico, crescia e se desenvolvia. Havia, evidentemente, entraves à livre organização dos trabalhadores e às conquistas de direitos sociais. Discursando na Assembleia Constituinte de 1946, o deputado comunista João Amazonas disse que o Brasil era um país bastante atrasado nesse sentido. “E não somente em relação aos países economicamente mais desenvolvidos, mas comparado com algumas colônias ou domínios, em que pese a propaganda oficial, que fez da legislação trabalhista brasileira a melhor e mais perfeita do mundo”, disse ele.

Lobby das multinacionais

Até hoje, os traços positivos e negativos da CLT — apesar das importantes correções feitas pela Constituição de 1988 — persistem e são reflexos das conquistas e das derrotas dos trabalhadores ao longo deste embate histórico. O que desponta como tarefa ideológica de primeira importância, portanto, é a necessidade de afastar dos trabalhadores a ideia, muito comum entre os liberais, de um país que não sai da marcha lenta por causa da regulamentação das relações de trabalho. Esse discurso interesseiro ganhou corpo com o aparecimento de várias propostas para “reformar”, com intensidades variadas, a CLT e a Constituição, desde que os liberais assumiram o poder no Brasil primeiro com Fernando Collor de Mello e depois com Fernando Henrique Cardoso (FHC). Apesar de apresentar sinais de mutilação, a legislação trabalhista se manteve graças à luta dos trabalhadores contra o neoliberalismo.

Quando Collor e FHC foram eleitos, os eleitores entenderam que suas promessas se traduziriam em melhorias sociais. Nenhuma “reforma” de feição liberal foi claramente proposta. Por isso, o governo nunca conseguiu reunir no Congresso Nacional mais do que meia dúzia de defensores convictos de uma “reforma” capaz de pôr abaixo a atual estrutura sindical e trabalhista; pode ser que agora, nessa fase golpista, consiga. Mas não faltaram tentativas. A ideia de criar as condições para a implosão da CLT e dos capítulos sociais da Constituição começou a ser formada logo depois da edição da Constituição de 1988, quando os principais executivos das empresas multinacionais instaladas no Brasil criaram um grupo permanente para organizar o lobby que atuaria na fracassada “revisão constitucional” de 1993. Em 1994, o presidente FHC foi buscar Paulo de Tarso Almeida Paiva, que atuava no governo do Estado de Minas Gerais, para ocupar o Ministério do Trabalho com a função definida de comandar o ataque à CLT e à Constituição.

O caminho de Damasco

Quando FHC apresentou os nomes do seu ministério, ele fez uma menção especial a Paiva. “Escolhi alguém capaz de promover uma reviravolta nas antiquadas relações de trabalho no país”, disse o presidente neoliberal. No dia 1º de maio de 1995, logo após a posse do governo, o ministro do Trabalho provocou uma tempestade ao defender, na sede da central Força Sindical, em São Paulo, a retirada de direitos da CLT e da Constituição para se tornarem “disponíveis para negociação”. Até o então presidente da Força Sindical, Luiz Antônio Medeiros, reagiu. “O ministro foi, no mínimo, inoportuno”, disse ele. O porta-voz da Presidência, Sérgio Amaral, anunciou que “o governo jamais cogitara de retirar da Constituição os sagrados direitos dos trabalhadores”. Diante do revés, Paulo de Tarso Paiva mudou de tática e tentou levar alguns dirigentes sindicais para o caminho de Damasco.

Depois de uma conversa com o ministro, o então presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, declarou: “Por mais polêmicas que sejam suas ideias, a maneira simpática como ele as coloca cria as condições para uma conversa.” O ministro de fala mansa e costas quentes não resistiu às pressões e caiu, mas a ofensiva contra a legislação sindical e trabalhista continuou. Hoje, ela volta à agenda dos golpistas. A defesa da essência da legislação arquitetada por anos de luta, portanto, assume a condição de prioridade zero para o movimento sindical. A defesa de melhorias nas relações de trabalho, erigida à condição de prioridade por esse movimento, só será possível com a manutenção dos direitos sociais e trabalhistas.