O interesse de Olival Freire Junior pela ciência aflorou cedo. Durante o ensino médio cursado em Salvador, fascinou-se por matemática, física e química, a ponto de fazer experimentos fora da sala de aula. Com alguns colegas, iniciou a construção de um pequeno foguete, jamais concluída. “Levou tanto tempo para obter o combustível, o tal do algodão pólvora, que, quando ficou pronto, nos contentamos com o que conseguimos e fomos fazer outras coisas”, lembra o pesquisador, hoje um respeitado historiador da ciência do país.

O gosto pelas ciências exatas levou Freire a iniciar a graduação em engenharia elétrica, a que tinha maior carga de matemática e física entre as engenharias, na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em 1972. Dois anos mais tarde, trocou o curso de engenharia pelo de física, encantado pelas palestras do físico Benedito Pepe. A inquietação cultural que cultivava desde garoto em Jequié, sua cidade natal, e o cenário político carregado dos anos 1970 conduziram Freire ao movimento estudantil e à militância clandestina no Partido Comunista do Brasil (PCdoB), ao qual permanece filiado, embora sem desempenhar muita atividade partidária.

Em 1984 foi preso por participar de uma manifestação contra a derrota da emenda constitucional que propunha a volta das eleições diretas para presidente no país. Ao dar-se conta da falta de entusiasmo pela política partidária e pela ocupação de cargos, começou uma lenta guinada em sua vida. Candidatou-se ao mestrado no Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP) e, sob orientação de Amélia Hamburger, dedicou-se a investigar um tema que o inquietava desde a graduação: a existência de interpretações controversas sobre a mecânica quântica, a teoria que descreve o comportamento das partículas atômicas.

No doutorado, sob a orientação do físico e historiador da ciência brasileiro Shozo Motoyama e do físico e filósofo francês Michel Paty, Freire aprofundou-se na análise do tema ao esmiuçar as contribuições do físico norte-americano David Bohm, que viveu por um curto período no Brasil, para as interpretações da mecânica quântica. As disputas e controvérsias que alimentaram a área entre 1950 e 1990 estão detalhadas na sua mais importante obra, o livro The quantum dissidents (Os dissidentes quânticos), publicado em 2015 pela editora Springer.

Hoje, Freire novamente se vê às voltas com as controvérsias sobre os fundamentos da mecânica quântica: ele prepara uma biografia de David Bohm. No final de dezembro, antes de ir para os Estados Unidos para assumir por três anos um dos cargos de conselheiro – o primeiro sul-americano – da mais antiga sociedade de história da ciência, a History of Science Society (HSS), Freire recebeu a reportagem de Pesquisa FAPESP em seu gabinete na Pró-reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação da UFBA. Falou sobre Bohm, os dissidentes quânticos e a importância das divergências para o avanço do conhecimento científico e a compreensão de como funciona a ciência. A seguir, leia os principais trechos.

Como está o ensino de história da ciência na graduação no Brasil?

Diria que é muito menor do que deveria ser. Enfrentamos certa dificuldade com os cientistas sobre a necessidade de ensinar história da ciência, mas não se pode pensar em alguém que tenha uma boa formação cultural se não conhece um pouco da literatura, música e ciência. O papel da história da ciência é mostrar que a ciência é produto da sociedade, que é construída com avanços e recuos, sujeita a controvérsias e conflitos, apesar de, em algum momento, os produtos da ciência se tornarem cristalizados. A história da ciência pode ajudar a humanizar a ciência, algo importante diante de tendências atuais de desacreditar o papel da ciência.

Poderia explicar melhor?

Veja o que ocorreu com os Estados Unidos recentemente. O governo de Donald Trump considerou que não passava de mero debate aquilo que, para os cientistas, eram as evidências mais sólidas de que a ação humana é a principal causa das mudanças climáticas globais recentes. Essa postura levou o país a abandonar os acordos internacionais na área de clima. Isso expressa ignorância de como a ciência funciona. Se Trump adoecer, o médico não lhe dará um diagnóstico como alguém que demonstra um teorema matemático. Há elementos de incerteza no diagnóstico, mas ninguém pensaria em dispensar os médicos para cuidar da própria saúde. O mesmo ocorre com o conhecimento sobre as mudanças climáticas. É a melhor conclusão a que chegou a melhor ciência que esta civilização produziu. Ela nos diz, com toda margem de incerteza que existe ao lidar com sistemas complexos, que o fator antropogênico é o que mais afeta as alterações no clima em escala global. Outro exemplo de descrédito é a difusão de um movimento de resistência às vacinas, que levou ao ressurgimento em algumas áreas de doenças que haviam sido erradicadas.

Onde a história da ciência é mais forte?

No início do século XX, foi forte na Europa. A partir da Segunda Guerra Mundial, do mesmo modo que ocorreu com outras disciplinas, os Estados Unidos passaram a exercer uma hegemonia em história da ciência. Um ex-reitor da Universidade Harvard, o químico James Conant [1893-1978], exerceu um papel importante no desenvolvimento da história da ciência nos Estados Unidos. Ele trabalhou no projeto Manhattan [que desenvolveu a bomba atômica] e foi o primeiro embaixador norte-americano na Alemanha Ocidental após a Segunda Guerra. Foi um dos reitores mais inovadores de Harvard. Atraiu o físico Thomas Kuhn [1922-1996] para ministrar disciplinas para um público mais generalista. Foi a partir dos cursos que Kuhn começou a refletir sobre a natureza da ciência e escreveu A revolução copernicana e A estrutura das revoluções científicas. Conant via a história da ciência como uma componente da educação geral de todo estudante universitário norte-americano.

São poucos os grupos de história da ciência no Brasil.

Exato. Quando a USP foi fundada, em 1934, seus criadores viam um papel importante para a história da ciência. Estava prevista uma disciplina de história e evolução da física no curso de física, de acordo com o modelo europeu, no qual era importante conhecer a história da disciplina e ter uma formação em filosofia da ciência. Na década de 1950, o sociólogo e educador Fernando de Azevedo [1894-1974] organizou os dois volumes de As ciências no Brasil, publicados em 1956, que chamaram a atenção para a história da ciência. Outro movimento importante ocorreu na USP mais adiante com o advogado e historiador Eurípedes Simões de Paula [1910-1977]. Na reforma universitária, no fim dos anos 1960, ele bancou a decisão de que a USP deveria ter uma cadeira em história da ciência, ocupada por Shozo Motoyama e depois por Maria Amelia Mascarenhas Dantes. Eles haviam sido alunos do físico e crítico de arte Mario Schenberg [1914-1990] no Instituto de Física da USP. Em 1983, foi criada a Sociedade Brasileira de História da Ciência. Ainda nos anos 1980, outros grupos se formaram no Rio de Janeiro e em São Paulo. O químico Simão Mathias [1908-1991] apoiou a criação de um grupo, hoje localizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo [PUC-SP] e coordenado pela física e historiadora Ana Maria Goldfarb. No Rio, o personagem-chave foi Carlos Chagas Filho. Não por acaso, na redemocratização do Brasil, em 1985, um documento assinado por Chagas, Simão Mathias e Schenberg serviu de apoio para o então recém-criado Ministério da Ciência e Tecnologia [atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC] fundar uma instituição dedicada à história da ciência, o Museu de Astronomia e Ciências Afins, o Mast.

Como essa área evoluiu?

Andamos rapidamente. Nos últimos 10 anos, entramos em uma fase de maturidade. Conseguimos trazer para o Rio, em julho de 2017, o Congresso Internacional de História da Ciência, o maior evento da área, realizado pela primeira vez abaixo do Equador. O futuro presidente da União Internacional de História e Filosofia da Ciência e da Técnica será um pesquisador do Rio, Marcos Cueto, da Casa de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz [COC-Fiocruz]. Temos cursos de pós-graduação em história da ciência na USP, na PUC e na Unicamp, em São Paulo, e na COC-Fiocruz, no Mast e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio. Há um curso na Universidade Federal de Minas Gerais, o nosso na UFBA e outro na Universidade Federal de Santa Catarina.

Com o físico e filósofo francês Michel Paty, em Salvador, 2005

A história em geral parece criar personagens sobre-humanos. Com a ciência também é assim?

Isso é mais difundido do que se imagina. Um exemplo: a física tem em Galileu [1564-1642] um mito. Todo jovem físico pensa que Galileu estava certo em tudo e que Aristóteles, seu antípoda, estava sempre errado. Me divirto ao desafiar as preconcepções dos alunos porque acho que aprendem com isso. No curso de introdução à revolução copernicana, uma parte essencial é mostrar que a física e a cosmologia aristotélicas faziam sentido naquele período, tinham coerência interna. Galileu teve um papel crucial no desenvolvimento da ciência, mas também apresentou argumentos que não resistiram ao crivo do tempo. Newton é um exemplo de um personagem complexo. Gênio na física e na matemática, mas com traços de personalidade e de caráter que não seriam os mais elogiáveis. Ao conhecer isso, aprendemos que a melhor ciência, feita pelas melhores mentes, carrega traços comuns à humanidade.

Quais outros preconceitos a ciência reforça?

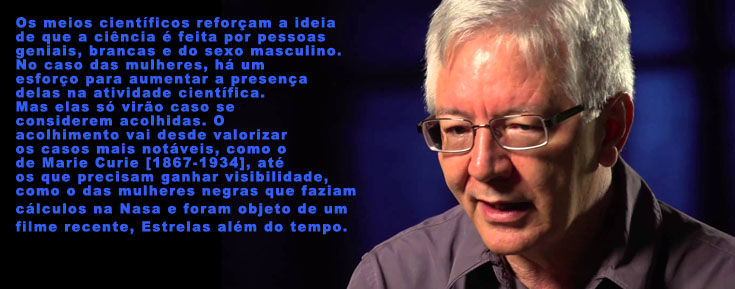

Os meios científicos reforçam a ideia de que a ciência é feita por pessoas geniais, brancas e do sexo masculino. A ciência reflete a carga de preconceitos da sociedade. No caso das mulheres, há um esforço para aumentar a presença delas na atividade científica. Mas elas só virão caso se considerem acolhidas. O acolhimento vai desde valorizar os casos mais notáveis, como o de Marie Curie [1867-1934], até os que precisam ganhar visibilidade, como o das mulheres negras que faziam cálculos na Nasa e foram objeto de um filme recente, Estrelas além do tempo. Há um certo apagamento das contribuições vindas de descendentes de africanos, seja por descendentes que estão nos Estados Unidos ou no Brasil. Poucos brasileiros sabem que um de nossos maiores psiquiatras, Juliano Moreira [1873-1932], que introduziu o pensamento de Freud no país, era negro, descendente de escravos [ver texto na página 90]. Quando criamos o Programa de Pós-graduação de Ensino, Filosofia e História da Ciência na UFBA, o matemático Ubiratan D’Ambrósio disse que a iniciativa era importante para ajudar a mostrar a São Paulo que a avenida Rebouças e a rua Teodoro Sampaio levam o nome de dois engenheiros baianos e negros. Quando ele falou isso, eu devia estar com uns 45 anos e nunca havia me dado conta do fato. Há um processo de tornar invisível a contribuição africana.

Que temas de estudo o fascinam hoje?

Tenho uma paixão longa pela história da mecânica quântica e dos debates sobre seus fundamentos. Desde a graduação, me inquietava perceber que existiam controvérsias sobre a interpretação da mecânica quântica, que Einstein [1879-1955] não havia gostado dessa teoria e que alguns cientistas soviéticos a criticavam. Eu compreendia que houvesse controvérsias entre o pensamento de Aristóteles [384 a.C.-322 a.C.] e Galileu, mas era coisa do passado. O fato de algo atual como a mecânica quântica conviver com controvérsias me incomodava, mas não fascinava a ponto de eu querer estudá-las. Após minha graduação, Cesar Lattes [1924-2005] fez uma palestra em 1981 na Bahia na qual dizia ter resultados mostrando a violação da relatividade especial, de Einstein. Lattes era um personagem mítico para os estudantes de física no Brasil e logo depois, outro grande físico brasileiro, Jayme Tiomno [1920-2011], mostrou que Lattes havia errado nos cálculos. Quando decidi fazer mestrado, quis estudar as controvérsias da ciência, em especial as que assolavam os fundamentos da mecânica quântica. Comecei o mestrado em 1988 na USP com Amélia Hamburger [1932-2011]. No doutorado, estudei as ideias de David Bohm [1917-1992], físico norte-americano que trabalhou no Brasil. Ao terminar, achei que não mexeria mais com o assunto.

Bohm chegou a ser convidado por Robert Oppenheimer [1904-1967] para participar do projeto Manhattan, não?

David Bohm era considerado um dos jovens físicos mais promissores dos Estados Unidos. Comunista, saiu de lá perseguido pela histeria macarthista. Não foi chamado para o projeto Manhattan por causa das restrições políticas, mas seu trabalho foi usado na produção da bomba. Quando, durante uma das minhas primeiras viagens aos Estados Unidos, o historiador norte-americano Paul Forman me perguntou se Bohm havia sido trotskista, dei um pulo e disse que não. Ele era um comunista ortodoxo. O que levou Forman a suspeitar de um possível trotskismo foi o fato de que, na física, Bohm desafiou a ortodoxia. Para mim estava claro que Bohm era um heterodoxo na teoria quântica e um ortodoxo na política. Saí da conversa com a convicção de que tinha de escrever essas coisas em inglês e, por volta de 2002, comecei a publicar uma série de artigos a respeito da controvérsia sobre os fundamentos da teoria quântica. Eles foram reunidos e mais bem trabalhados no livro The quantum dissidents, publicado só em inglês [ver Pesquisa FAPESP nº 233].

Bohm teve uma passagem pela USP durante a qual, já se disse, ele não teria produzido muito, não?

Ele ficou no Brasil de 1951 a 1955. Amélia e o marido, Ernst Hamburger, tinham muitas conexões nos Estados Unidos e, a certa altura, ela recebeu uma monografia de mestrado feita por um jovem historiador chamado Shawn Mullet. O que Mullet escreveu deixou Amélia furiosa. Dizia que Bohm não tinha desenvolvido muita atividade científica em sua passagem pelo Brasil “porque não se podia fazer ciência no vácuo”. Era preconceituoso a não poder mais. Respondemos a essa provocação em um artigo publicado em 2005 na revista Historical Studies in the Physical Sciences. Mostramos que uma parte importante da controvérsia sobre os fundamentos se desenvolveu enquanto ele estava no Brasil.

As controvérsias existiam desde a origem da mecânica quântica?

Entre 1925 e 1927 havia pessoas que tendiam a apresentar uma interpretação causal, como o físico francês Louis De Broglie [1892-1987] e o próprio Einstein. Em 1927, esse pessoal jogou a toalha. De Broglie voltou para a França e se converteu mais ou menos à chamada interpretação da complementaridade, proposta por Niels Bohr [1885-1962]. Einstein ainda resistiu, mas boa parte dos cientistas achava que ele havia assumido essa posição por estar velho. David Bohm, sem conhecer o trabalho de De Broglie, pegou as mesmas pistas do físico francês, resolveu o que De Broglie não havia conseguido solucionar e apresentou o resultado em um par de artigos publicados na Physical Review em 1952 [Bohm recupera a ideia de que a teoria quântica seria estritamente causal, ou seja, que uma causa determina um efeito, como na mecânica clássica, diferentemente de Bohr, que via a mecânica quântica como um teoria probabilística, em que uma ação tem determinada probabilidade de gerar certo efeito]. Foi uma bomba. À época, havia uma prova matemática, a prova de Von Neumann, de que esse tipo de interpretação alternativa não era possível. Bohm apresentou uma interpretação alternativa que desafiava uma prova matemática e era consistente. O físico Wolfgang Pauli [1900-1958], um dos grandes críticos dessa interpretação, em determinado ponto reconheceu: “Ela é consistente, mas é um cheque que ainda precisa ser descontado”. Podia-se especular sobre o futuro dessa interpretação, mas não se podia dizer que estava errada. Quando Bohm chegou ao Brasil em 1951, ele havia acabado de escrever os artigos, que foram publicados no ano seguinte.

O que aconteceu em seguida?

O Brasil não era o melhor lugar para essa batalha, mas não tem fundamento dizer que era um lugar adverso ao desenvolvimento de ideias. Aqui, Bohm pôde debater com vários físicos. Em São Paulo, vieram trabalhar com ele o físico argentino Mario Bunge e o francês Jean-Pierre Vigier [1920-2004]. O físico belga Léon Rosenfeld [1904-1974], que havia sido braço direito de Bohr e na época estava na Inglaterra, passou por São Paulo para debater com Bohm, que havia trazido como seu assistente o físico norte-americano Ralph Schiller [1926-2016]. Boa parte desse pessoal foi paga pela USP ou pelo CNPq. Bohm escreveu artigos com Tiomno no qual desenvolveu mais a interpretação causal. Aqui, ele enfrentou também Mario Schenberg, que não gostava da interpretação causal. A ideia de que o país era um vácuo não fazia sentido. Depois de meus trabalhos e da crítica da Amélia, Mullet mudou de opinião.

Como se resolvem as controvérsias?

O assunto era considerado um problema mais da filosofia do que da física. Depois de Bohm, uma nova geração de físicos se interessa pelo assunto e passa a questionar as ideias dos fundadores da mecânica quântica. Nos anos 1980, houve uma melhoria das técnicas experimentais que permitiram a realização de testes mais sofisticados para avaliar essas ideias.

O que os experimentos mostram?

Toda a estranheza prevista pela teoria quântica vem sendo confirmada. O físico irlandês John Bell [1928-1990] dizia que havia algo de podre na mecânica quântica. É um sutil jogo de palavras, que faz referência à interpretação de Bohr, dinamarquês, e ao que dizia Shakespeare em Hamlet. As expectativas de Bell ainda não se confirmaram e a mecânica quântica tem atravessado esses experimentos mais saudável do que nunca. Recebi uma proposta da editora Springer e estou escrevendo uma biografia sobre Bohm.

O que pretende contar?

Logo que ele morreu, em 1992, saiu a biografia Potencial infinito, escrita por um físico e jornalista amigo dele, F. David Peat, que causou certo desconforto entre os físicos, porque é superficial nas questões científicas. Em 1998, em um simpósio na USP, Basil Hiley, ex-assistente de Bohm, sugeriu que eu escrevesse uma biografia sobre ele, mas na época eu estava interessado nas ideias que geraram The quantum dissidents. Bohm, um desses dissidentes, se tornou conhecido pela interpretação alternativa à de Bohr e ganhou notoriedade ao estabelecer diálogo com pensadores orientais, em especial Jiddu Krishnamurti [1895-1986], mas foi muito maior do que isso. Produziu um núcleo de contribuições que o tornam um dos grandes físicos do século XX. Parte dessa contribuição é o que se chama de sistema de coordenadas coletivas, que tem origem em seu trabalho na Segunda Guerra. Depois, ele e dois alunos, Eugene Gross [1926-1991] e David Pines, publicaram três artigos no final dos anos 1940 que são altamente citados por outros trabalhos. Eles desenvolveram um modelo que foi incorporado nos trabalhos de física nuclear que deram o prêmio Nobel de Física de 1975 a Aage Bohr, filho de Niels Bohr, Ben Mottelson e Leo Rainwater. Tem ainda o trabalho de Bohm com Yakir Aharonov, em que descrevem o efeito Aharonov-Bohm. Quero trazer outro tema que foi apenas arranhado na biografia de Peat: Bohm viveu quase 30 anos com cidadania e passaporte brasileiros. Quando ele chegou ao Brasil, o consulado norte-americano confiscou o passaporte e disse que só seria devolvido para ele retornar aos Estados Unidos. Bohm tinha medo de voltar e ser preso. Era o ápice da Guerra Fria. Se havia um lugar para o qual Bohm não queria ir eram os Estados Unidos, mas ele desejava viajar pelo mundo e debater sua interpretação da mecânica quântica.

Como foi resolvida a questão?

Com o jeitinho brasileiro. Bohm tinha amigos brasileiros articulados com o mundo político. José Leite Lopes [1918-2006], Schenberg, João Alberto Lins de Barros [1897-1955], braço direito de Getúlio Vargas, e o almirante Álvaro Alberto [1889-1976]. Eles conseguiram a cidadania brasileira para Bohm em tempo recorde, em dois ou três meses. O que não é explorado no livro de Peat é que o consulado norte-americano tentou o tempo todo obter da polícia de São Paulo informações sobre a cidadania de Bohm e a polícia não respondia. Até que chegou um momento em que a polícia teve de confirmar a informação. Os Estados Unidos, então, cassaram a sua cidadania norte-americana e Bohm passou a viver como brasileiro. Ele rompeu com o partido comunista diante da invasão da Hungria em 1956 e das denúncias dos crimes de Stálin [1878-1956]. Na Inglaterra, começou a fazer planos de voltar aos Estados Unidos, diante do recuo do macarthismo. Para obter o visto, o consulado norte-americano entregou uma declaração afirmando que não era mais comunista e ele assinou. Em seguida, disseram que era necessária uma declaração pública e Bohm se recusou a fazê-la por não considerar ético. Ele só conseguiu vistos de curta duração para visitar os Estados Unidos, recuperou a cidadania norte-americana, mas tomou a decisão de que não retornaria mais para lá. Durante 30 anos, nos formulários para pedido de bolsas, ele riscava a cidadania norte-americana e escrevia Brazilian.

O senhor tem uma passagem pela política. O que o encantou primeiro, a ciência ou a política?

A ciência veio antes. Já era encantado pela matemática, física e química e isso motivou minha escolha por engenharia elétrica. Só me envolvi com política depois de entrar na universidade, em 1972, por inquietação cultural e por causa das lutas estudantis. Entrei para o PCdoB em 1973 e durante a universidade mantive uma militância ativa. O auge do meu envolvimento político foi uma participação na prefeitura de Camaçari, cidade operária onde havia penetração do PCdoB. Com o fim da ditadura e eleições diretas, Luiz Caetano foi eleito prefeito e me tornei chefe de gabinete, mas saí antes do fim do mandato. Por volta de 1986, me dei conta de que não tinha entusiasmo para a política partidária e resolvi fazer mestrado. No início, dividia meu tempo entre atividade acadêmica e política. Fui presidente do PCdoB em São Paulo e participei de campanhas políticas. Lentamente fui percebendo que meu interesse pela ciência era maior. Em 2004, fui convidado para trabalhar no então Ministério da Ciência e Tecnologia, mas estava para receber uma bolsa de estudos nos Estados Unidos e recusei. Em 2010, fui para a secretaria do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o Conselhão. Passei dois anos lá e decidi sair. Desde então meu interesse é basicamente pela história da ciência.