Breves anotações sobre a escravidão e a mestiçagem – Em texto que recolheu num livro tardio, originalmente escrito e publicado em inglês, Gilberto Freyre alegou que a monarquia, no Brasil, teve um papel suavizador sobre a escravidão (ver Escravidão, monarquia e o Brasil moderno, in Novo Mundo nos Trópicos, Companhia Editora Nacional e Editora da Universidade de São Paulo, 1ª ed. bras., 1971, p. 175).

A idealização da escravidão e os limites de Gilberto Freyre

É conhecida a propensão de Freyre em “adocicar” (o termo é dele, em Casa-Grande & Senzala, de 1933) a escravidão. Mas ele não está certo nesta questão. Como apontou Ariano Suassuna, Freyre, em geral, se limita à escravidão doméstica – o escravo do eito, o escravo da agricultura, não é, em geral, assunto seu. Ao contrário, ele evita a plantação escravocrata. Realmente, é mais fácil “adocicar” a escravidão doméstica que a escravidão do eito ou da plantação. Embora, mesmo a escravidão doméstica — como mostraram, entre outros, Machado de Assis (ver seu poema “Sabina”, de Americanas, 1875) e Castro Alves (“Lúcia”, 1866, depois incluído em Os Escravos) — fosse trágica.

Leia também: Observações sobre o racismo- questão de cor ou de classe?

Muito mais próximo da realidade estava José do Patrocínio quando, muito antes de Freyre, apontou que a monarquia era a superestrutura da escravidão. Literalmente: “

É um fato histórico que a Monarquia só se fundou no Brasil por ser a da escravidão. (…) A Monarquia é o penhor da escravidão. (…) A Monarquia no Brasil fundou-se para garantir e não para extinguir a escravidão. (…) A escravidão e ela [a monarquia] formam uma equivalência. (…) Tudo quanto o Império fez teve unicamente em vista assegurar a escravidão à perpetuidade ameaçada. (…) a Monarquia brasileira, nos moldes do Segundo Reinado, só foi movida pelos interesses da escravidão.” (José do Patrocínio, A Campanha Abolicionista, MEC, s/d)

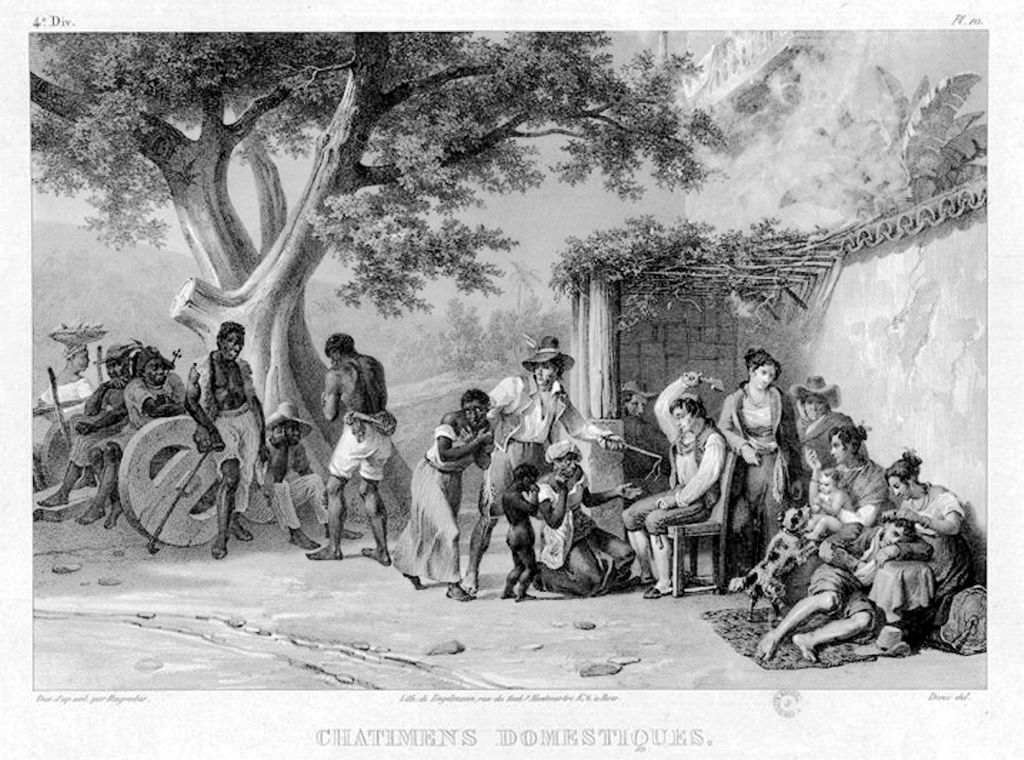

Gravura de Johann Moritz Rugendas (c. 1835) retrata a vida colonial e escravocrata no Brasil, com foco no cotidiano, no trabalho forçado e na violência sofrida por pessoas negras escravizadas. Fonte: Wikimedia Commons – domínio público.

Essas palavras de fogo – como chamou um amigo nosso, o professor Eduardo de Oliveira, fundador do Congresso Nacional Afro-Brasileiro (CNAB) – tinham um motivo além do humanismo (ainda que este fosse mais do que suficiente): a escravidão, assim como a monarquia, eram obstáculos terribilíssimos ao desenvolvimento nacional. Toda a nossa história, mesmo depois que deixamos de ser uma colônia, em 1822, é emperrada pela escravidão e pela monarquia, isto é, pelo domínio dos senhores de terra e de escravos. Mesmo depois da crise de 1864-1866 (a devastadora crise da economia escravista que ficou conhecida como a “crise do Souto”), as relações capitalistas permaneceram asfixiadas pelo escravismo e pela monarquia, como demonstra a falência de Mauá, um decidido abolicionista, em 1875.

[Em sua “autobiografia”, Mauá reafirmaria seu ponto de vista sobre a crise do Souto: “Aos desacertos governativos, seguiu-se em curto prazo, a calamidade de algumas más colheitas sucessivas, o que acarretou desequilíbrio, (sendo a produção o verdadeiro regulador das finanças do Brasil); e a crise da lavoura, impropriamente chamada crise bancária, estalou em 10 de setembro de 1864” (ver Exposição do Visconde de Mauá aos Credores de Mauá & C. e ao público, Typ. Imp. e Const. de J. Villeneuve & C, Rio, 1878, p. 135, itálicos do autor); sobre o impacto da crise na população, ver Machado de Assis, Diário do Rio de Janeiro, 19/09/1864].

Apesar disso – ou por isso mesmo – é correto dizer, não importam os exageros de alguns autores ou ativistas, que o Brasil foi construído sob o signo da escravidão. O próprio Joaquim Nabuco, que era branco e monarquista, embora partidário do fim da escravatura, o reconheceu em sua obra mais importante, O Abolicionismo (Londres, 1883).

Mais exato ainda seria reconhecer, como escreveu Caio Prado Júnior em Formação do Brasil Contemporâneo (1942), que o Brasil não seria possível sem a mestiçagem, ou seja, sem a miscigenação.

Mas que mestiçagem ou que miscigenação seria possível sem os negros, sem o tráfico transatlântico de escravos, portanto, sem a escravidão?

Mestiçagem popular e o mito do estupro generalizado

Alguns alegam que a nossa mestiçagem se deu principalmente entre brancos e indígenas, mas isso somente pode ser verdade em parte – a tonalidade daquilo que Guerreiro Ramos chamou “o contingente corado” da população, é principalmente um fruto da mistura de brancos, indígenas e negros, com algumas exceções (a principal, mais que os estados da região amazônica, é o Rio Grande do Norte, onde a predominância da mestiçagem entre brancos e indígenas é visível).

Os negros, evidentemente, vieram da África, trazidos como escravos. Embora, muito precocemente em nossa história, o número de negros e mulatos “livres” já constituía a massa do povo brasileiro. Tudo indica, aliás, que desde o século XVIII a maioria da população do Brasil era “livre”. Sobre isso, Antonio Risério tem razão – até porque é óbvio – ao dizer que “com relação ao passado, tenta-se reduzir a mestiçagem a um tão colossal quanto irrealizável estupro em massa” (ver A. Risério, Nação e identitarismo, IELA, 14 de outubro de 2024).

Realmente, produzir uma população mestiça do tamanho daquela do Brasil por meio de estupros seria algo inconcebível, de tanta violência e depravação sexual que seria necessário. Mas a ideia subjacente é clara: para quem acha isso, todo branco, no Brasil colonial, era senhor de escravos, e todo negro (ou melhor, negra) era escravo. Isso, evidentemente, é uma bobagem:

“Brancos pobres existiram aos montes (…) A miscigenação se produziu sobretudo entre as massas socialmente menos favorecidas.” (A. Risério, idem)

Escravidão e capitalismo: uma relação estrutural

No entanto, nem toda a escravidão é igual ou tem os mesmos objetivos. A grosso modo, a escravidão que tem como objetivo o estabelecimento de outras relações, capitalistas, se diferencia daquela escravidão cujo objetivo é a manutenção do pré-capitalismo – sobretudo do feudalismo ou da transplantação do feudalismo metropolitano para a colônia.

Vejamos o primeiro caso.

Eric Williams, historiador, que depois foi primeiro-ministro de Trinidad e Tobago, quando este país se tornou independente, mostra, em sua principal obra, que a escravidão na América – e, aliás, no mundo do século XVIII – foi uma pré-condição para o surgimento e desenvolvimento do capitalismo. Williams é uma autoridade no assunto. Não somente por ser negro (a rigor, mulato), mas por ser um erudito, especializado na escravidão – e, principalmente, no tráfico de escravos da África para a Europa (e, daí, para a América, sobretudo para as Índias Ocidentais Britânicas) desde o século XVIII (ver Eric Williams, Capitalismo e Escravidão, trad. Carlos Nayfeld, CEA, 1975).

A obra deste autor caribenho mostra que a principal mercadoria do mercantilismo, período que antecedeu e tornou-se base do capitalismo, foi o escravo africano. O que não quer dizer que os sucessores dos escravos indígenas fossem diretamente os negros – entre uns e outros estavam os brancos pobres. Mas os portos ingleses (Liverpool, Manchester, etc.), muito antes de serem completamente tomados pelas mercadorias produzidas nas fábricas inglesas, eram entrepostos escravagistas.

Leia também: Mulheres negras nas lutas anticoloniais – protagonismo, resistência e socialismo

Essa origem do capitalismo é interessante, pois significa, do ponto de vista das relações de produção, uma regressão, embora não diretamente na metrópole, mas nas suas colônias. Primeiro, uma regressão à servidão, através da “servidão sob contrato” dos trabalhadores brancos:

“Defoe [o autor de Robinson Crusoé] afirmou grosseiramente que o trabalhador branco era um escravo. Não era. A perda de liberdade do servo era de duração limitada, o negro era escravo a vida inteira. A condição do servo não podia passar para seus descendentes, os filhos do negro tomavam a condição da mãe. O amo em tempo algum tinha controle absoluto sobre a pessoa e a liberdade de seu servo como tinha sobre seu escravo. O servo tinha direitos, limitados, mas reconhecidos pela lei e inseridos no contrato.” (Eric Williams, op. cit., pp. 22-23)

Entretanto, do ponto de vista de sua situação pessoal enquanto servo – isto é, além dos detalhes formais, legais e contratuais – a situação do servo e do escravo, como afirmou Lenin, não era muito diferente. Mas é verdade que o “servo sob contrato” tinha direito, ainda que limitado, à propriedade – e não era considerado, ao contrário do escravo negro, uma “coisa”.

Mas aqui temos o papel da pele, negra ou branca:

“Diferenças raciais tornavam mais fácil justificar e racionalizar a escravidão negra, impor a obediência mecânica de um boi de arado ou de um cavalo de carroça, exigir aquela resignação e aquela completa submissão moral e intelectual que tornavam possível o trabalho escravo” (idem, p. 24).

Entretanto, não foram as diferenças raciais que fizeram com que a escravidão africana fosse imposta, substituindo a servidão branca sob contrato:

“A servidão branca foi a base histórica em que se ergueu a escravidão negra. (…) A razão foi econômica, não racial; não teve relação com a cor do trabalhador, mas com o baixo preço do trabalho. (…) As feições do homem, seu cabelo, cor e dentadura, suas características subumanas tão amplamente alegadas, foram apenas as últimas racionalizações para justificar um simples fato econômico: as colônias precisavam de mão de obra e recorriam à mão de obra negra porque era mais barata e melhor” (p. 24).

Os ingleses estabeleceram um intercâmbio de mercadorias com a África – isto é, com os reinos africanos. Desenvolveram sua produção industrial trocando-a por escravos negros africanos. O destino desses escravos eram as colônias da América.

O mesmo aconteceu com os traficantes da América Portuguesa – isto é, do Brasil – que trocavam fazendas, cachaça e pólvora por escravos africanos em Luanda ou Benguela.

No entanto, a escravidão do mercantilismo inglês, paradoxalmente, era essencial ao desenvolvimento do capitalismo. Note-se que este último implica no trabalho “livre”, isto é, assalariado – mas na metrópole. Sem o trabalho escravo nas colônias, o capitalismo não poderia se desenvolver.

Marx, numa data tão longínqua quanto 1847, já tinha levantado essa questão:

“A escravidão direta é o eixo da indústria burguesa, assim como as máquinas, o crédito, etc. Sem escravidão, não teríamos o algodão: sem o algodão, não teríamos a indústria moderna. A escravidão valorizou as colônias, as colônias criaram o comércio universal, o comércio que é a condição da grande indústria. Por isto, a escravidão é uma categoria econômica da mais alta importância.

Sem a escravidão, a América do Norte, o país mais progressista, transformar-se-ia num país patriarcal. Tire-se a América do Norte do mapa do mundo e ter-se-á a anarquia, a completa decadência do comércio e da civilização modernos. Suprima-se a escravidão e ter-se-á apagado a América do Norte do mapa das nações.”

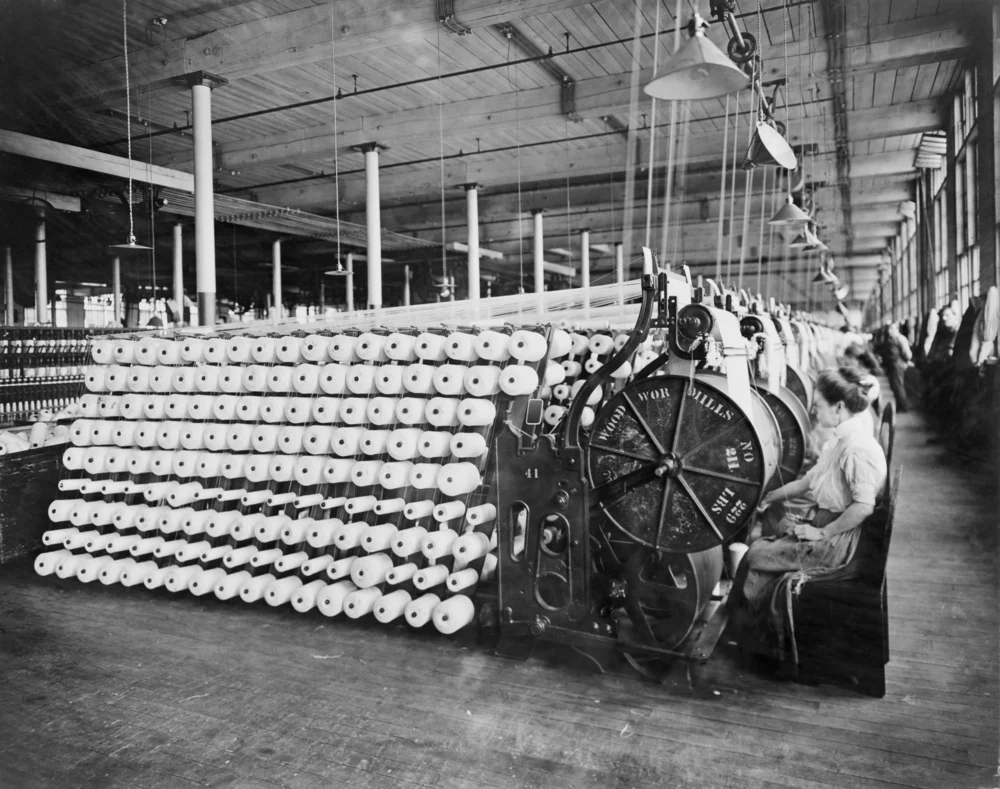

Trabalhadoras operam máquinas têxteis na American Woolen Company, em Boston, por volta de 1912. Cena retrata a mecanização do trabalho nas grandes manufaturas têxteis durante a Revolução Industrial. Fonte: Biblioteca do Congresso, Washington, D.C. (cph 3c22840) – Domínio público.

[NOTA: Na edição alemã de 1885, Engels introduziu, aqui, a seguinte nota: “Em 1847, isto era perfeitamente exato. Então, o comércio dos Estados Unidos com o mundo se limitava, principalmente, à importação de emigrantes e de artigos industriais e à exportação de algodão e de tabaco, ou seja, produtos do trabalho dos escravos do sul. O norte produzia, sobretudo, trigo e carne para as regiões escravagistas. A abolição da escravatura só foi possível quando o norte começou a produzir trigo e carne para exportação ao mesmo tempo em que se industrializava e quando o monopólio algodoeiro norte-americano começou a sofrer a forte concorrência da Índia, do Egito, do Brasil, etc. A consequência da abolição foi a ruína do sul, que não conseguiu substituir a escravidão aberta dos negros pela escravidão camuflada dos coolies hindus e chineses”.]

Descobrindo o povo brasileiro: a Concepção Marxista de Povo

“A escravidão, por ser uma categoria econômica, sempre existiu nas instituições dos povos. Os povos modernos conseguiram apenas disfarçar a escravidão em seus próprios países, impondo-a sem véus no novo mundo” (K. Marx, A Miséria da Filosofia, trad. de José Paulo Netto, Global, 1985, p. 108).

Vinte anos depois, no Livro Primeiro de O Capital, Marx escreveria:

“Nos Estados Unidos da América do Norte, todo movimento operário independente ficou paralisado enquanto a escravatura desfigurava uma parte da República. O trabalhador de pele branca não pode emancipar-se onde o trabalhador de pele negra é marcado com ferro em brasa. Mas da morte da escravidão nasceu imediatamente uma vida nova e rejuvenescida. O primeiro fruto da guerra civil foi a agitação pelas 8 horas, que se propagou com as botas de sete léguas da locomotiva do Atlântico ao Pacífico, da Nova Inglaterra até a Califórnia” (grifo nosso).

Como podemos concluir pelos dois trechos de Marx que reproduzimos, a escravidão foi pré-condição para o capitalismo no plano mundial, até que se tornou um empecilho para a economia dos EUA – e o fim da escravatura nesse país, com a Guerra Civil, liberou as forças produtivas do capitalismo, até então travadas internamente.

Brasil mestiço, Estados Unidos segregados

Mas a característica dos EUA era de um país dividido entre estados do sul escravagistas, fornecedores de algodão para o capitalismo inglês, e estados do norte, livres da escravidão, estados industriais em que o capitalismo se desenvolvia como um modo de produção interno. Hoje, os EUA continuam sendo um país dividido – não é um país de população mestiça, mas um país de, pelo menos, duas cores em sua população, algo que alguns pretendem importar para o nosso país.

Foi diferente a situação do Brasil, onde o escravagismo era um regime econômico nacional, mantido pela monarquia com suas pretensões aristocráticas, que entrou em decadência a partir de 1850, ou seja, a partir do fim efetivo do tráfico transatlântico de escravos.

A mestiçagem é sinônimo de democracia racial? Confira ensaio de José Carlos Ruy (1950-2021)

Em um livro muito importante sob mais de um aspecto, dois autores brasileiros mostram que a economia colonial do Brasil caracterizou-se por uma extrema – extremíssima – concentração de riqueza e de renda. No topo estavam os comerciantes, que se apropriavam da maior parte do excedente rural, e na base estavam os agricultores, homens “livres” pobres, em geral possuidores de poucos escravos – ou, em alguns lugares, de nenhum (ver João Fragoso e Manolo Florentino, O Arcaísmo como Projeto: mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil no Rio de Janeiro, c. 1790–c. 1840, Diadorim, 1993).

É verdade que as atividades dos grandes comerciantes (o “capital mercantil”) incluíam o comércio de escravos da África, isto é, o tráfico negreiro. E também é verdade que esses comerciantes, na tentativa de tornarem-se aristocratas, muitas vezes compravam terras e escravos – ou abandonavam o comércio pela agiotagem, pelo rentismo (ver idem).

Mas a cúpula colonial – a elite colonial – era mínima em relação à população do Brasil. Portanto, a possibilidade dessa elite ser a fonte da mestiçagem brasileira (essa é a alternativa do “estupro”) era, do mesmo modo, mínima ou inexistente.

O papel histórico da mestiçagem na formação social do Brasil

Gilberto Freyre tem toda razão ao escrever que “geograficamente, o Brasil está mais estreitamente relacionado com a África do que com a Europa” (cf. G. Freyre, Novo Mundo nos Trópicos, 1ª ed., Brasiliana nº 348, Editora Nacional e Editora da USP, 1971, p. 130). Como ele mesmo demonstra, neste mesmo livro, nossa proximidade étnica é ainda maior com a África do que a proximidade geográfica.

Confira especial: 100 anos de Clóvis Moura e seu legado antirracista

É interessante como o escritor pernambucano contesta as teorias (?) racistas sobre a mestiçagem:

“As conclusões do Prof. Charles R. Stockard que ‘a mestiçagem entre raças humanas muito diferentes provavelmente causa a degradação e até a eliminação de certos grupos’, e que ‘a extinção de várias raças antigas tem aparentemente seguido de muito perto a absorção em grande escala de escravos estrangeiros’, e que, ‘se examinarmos a história de alguns dos países do Sul da Europa e da Ásia Menor, de um ponto de vista estritamente biológico e genético, se achará relação muito bem definida entre o amalgamamento dos brancos e dos escravos negroides e a perda da potência intelectual e social’ – são conclusões que não encontram confirmação na experiência do povo luso-brasileiro. É verdade que Portugal não tem hoje o prestígio bélico e político que teve quatro séculos atrás. Mas isto é também verdade dos ‘arianos’ da Holanda e dos ‘arianos’ da Dinamarca ou da Suécia” (idem, p. 107, grifo nosso).

E, em seguida:

“De acordo com a teoria do Prof. Stockard, o Brasil onde a miscigenação se vem fazendo mais livremente do que em Portugal e na Espanha, deveria ser bem mais inferior em poder intelectual e social não somente a Portugal, mas a nações quase brancas da América do Sul, como a Argentina e o Chile. Os estudos objetivos sobre as realizações nacionais ou regionais da América Latina, e sobre o seu desenvolvimento cultural, não parecem confirmar a inferioridade do mestiço do Brasil, comparado com seus vizinhos mais ‘arianos’” (idem, grifo nosso).

Apesar de que, como apontou Ariano Suassuna, Gilberto Freyre tem sempre aquela limitação que não vai além da casa-grande (o escravo do eito parece não existir para ele ou ter menor importância), ele constata que “assim que [os portugueses] se estabeleceram no Brasil começaram a anexar ao seu sistema de organização agrária de economia e de família uma dissimulada imitação de poligamia, permitida pela adoção legal, por pai cristão, quando este incluía, em seu testamento, os filhos naturais, ou ilegítimos, resultantes de mães índias e também de escravas negras. Filhos que, nesses testamentos, eram socialmente iguais, ou quase iguais, aos filhos legítimos. Aliás, não raras vezes, os filhos naturais, de cor, foram mesmo instruídos na casa-grande pelos frades ou pelos mesmos capelães que educavam a prole legítima, explicando-se assim a ascensão social de alguns desses mestiços” (p. 181).

Mais importante é sua afirmação de que “a mestiçagem – a ‘meia raça’ – fez no Brasil as vezes de classe média” (p. 111).

Isso deu ao nosso país um perfil muito particular. O que era Machado de Assis, senão um mestiço? O que era o próprio Luiz Gama – filho de pai português e mãe africana – senão um mestiço? O que era o próprio José do Patrocínio – filho de um padre branco e de uma escrava africana – senão um mestiço?

Essa mestiçagem se deu, sobretudo, entre os pobres. É impossível que, com o grau de concentração no topo da sociedade, apontado por Fragoso e Florentino no livro que citamos, ela fosse sobretudo um produto da mescla entre os grandes senhores de escravos e suas escravas.

Carlos Lopes é redator-chefe do jornal Hora do Povo, vice-presidente nacional do PCdoB e membro do Grupo de Pesquisa sobre Problemas e desafios contemporâneos da teoria marxista.

Este é um artigo de opinião. A visão do autor não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.