Democracia em abalo: julgamentos e luta de classes (Parte 1)

Experiências históricas e fundamentos teóricos

Prólogo

Este artigo constitui um díptico sobre a democracia em abalo. Dividido em duas partes complementares, busca mostrar como julgamentos decisivos revelam a instabilidade do regime e sua capacidade de reinvenção. Nesta primeira parte, analisam-se experiências históricas — de Sócrates a Nuremberg — para evidenciar que os tribunais não apenas punem indivíduos, mas redefinem ordens políticas e expressam a luta de classes em cada formação social. A segunda parte volta-se ao Brasil, destacando como a democracia nacional enfrenta seus próprios abalos e como seu futuro depende da construção de um projeto de desenvolvimento.

Introdução

A democracia é o regime mais político de todos. Justamente por isso, é também o mais sujeito a abalos inesperados, rupturas bruscas e ameaças à sua própria sobrevivência. Diferente das formas autocráticas, que se sustentam na concentração rígida do poder, a democracia é um sistema aberto, em permanente tensão. Sua singularidade reside no fato de não eliminar o conflito, mas de incorporá-lo à vida institucional.

Leia também: Defesa da nação consolida democracia

Ao contrário da autocracia, que silencia a pluralidade em nome de uma unidade fictícia, a democracia constrói mecanismos — eleições, parlamentos, tribunais, liberdades civis — que transformam antagonismos sociais em procedimentos regulados de disputa. Nesse sentido, é um regime que faz do dissenso a sua regra. Como observa Rosanvallon (2008), trata-se de uma “sociedade de iguais” que só se sustenta pela constante negociação da desigualdade real.

Do ponto de vista da crítica marxista, essa instabilidade expressa a contradição entre igualdade política e desigualdade social. Como lembra Marx em A luta de classes na França (2012 [1850]), a democracia burguesa garante sufrágio e representação política, mas mantém intacta a estrutura econômica que sustenta a burguesia como classe dominante. A promessa de igualdade convive com a reprodução cotidiana das desigualdades materiais. A democracia aparece como terreno em que a luta de classes é reconhecida e contida, institucionalizada, mas não superada.

Embora frequentemente apresentada como conceito universal — associado a direitos, igualdade e participação —, a democracia só adquire concretude no interior de cada formação nacional. É no Estado-nação que se definem seus contornos práticos, sempre mediados pela luta de classes e pelas condições históricas específicas. A democracia brasileira, por exemplo, não pode ser reduzida a uma abstração normativa: suas formas reais foram moldadas pela conciliação das elites, pela dependência externa e pela recorrência de golpes e recomposições institucionais. Assim, o universal da democracia nunca se separa do nacional que lhe dá forma histórica e materialidade política. Lênin (1986 [1917]) reforçaria esse ponto ao afirmar que, mesmo em sua forma mais avançada, a democracia parlamentar não elimina a dominação de classe: apenas abre espaço para que os trabalhadores ampliem sua organização política, ao passo que a igualdade formal continua a encobrir a desigualdade material e a manter intacto o poder burguês.

Perspectivas marxista e liberal

Se a crítica marxista evidencia os limites de classe da democracia, as reflexões liberais e normativas ajudam a compreender como esses limites se manifestam nos procedimentos e instituições. Mais do que opostas, essas tradições se complementam: uma revela a base material, a outra ilumina a arquitetura institucional que dá forma à vida democrática. Bobbio (1986) definiu a democracia como regime dos “procedimentos”, mas reduzir a questão a uma engenharia institucional é ignorar que tais mecanismos são tensionados por forças históricas, econômicas e culturais.

A democracia é mais vulnerável que outros regimes: não se protege da sociedade, mas se abre a ela. Os procedimentos democráticos não são dispositivos técnicos neutros, mas formas históricas de institucionalização das diferenças. Conferem estabilidade, mas também expõem o regime ao risco de captura por interesses dominantes.

Como lembra Arendt (1999 [1963]), a justiça democrática não pode se limitar a “virar a página”, sob pena de legitimar a banalidade do mal; deve dar resposta jurídica aos atentados contra a ordem comum. Habermas (1992) sublinha que a legitimidade democrática depende de procedimentos capazes de demonstrar racionalidade e imparcialidade, sobretudo em crises. Essa convergência entre crítica materialista e reflexão normativa mostra que a democracia não se resume a princípios abstratos, mas se reinventa continuamente em suas instituições.

Ao transformar violência política em litígio regulado, os tribunais tornam-se instâncias privilegiadas de reinvenção da democracia. Nos momentos mais críticos, julgamentos não se limitaram a punir indivíduos: projetaram novas ordens políticas. A tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 e o julgamento dos envolvidos inscrevem-se nessa tradição em que a história se decide não apenas nos campos de batalha, mas também nos tribunais. De Sócrates a Nuremberg, diferentes experiências mostram que os tribunais foram capazes de consolidar ou reconfigurar regimes — e é sobre essas experiências históricas que se concentra a reflexão a seguir.

Leia mais:

Anistia aos golpistas de 8 de janeiro é ilegal e inconstitucional

Condenação de Bolsonaro e militares no STF sela fim da blindagem golpista, dizem juristas

Exemplos históricos: de Sócrates a Nuremberg

Ao longo da história, alguns julgamentos ultrapassaram a dimensão jurídica e se converteram em marcos institucionais. Neles, não se tratava apenas de aplicar normas existentes, mas de redefinir a ordem política, muitas vezes fundando novos pactos sociais. O tribunal, nesses momentos, deixa de ser instância técnica para tornar-se palco onde se decide a continuidade ou ruptura do regime.

O assassinato de Júlio César, nos idos de março de 44 a.C., não foi apenas a eliminação de um líder carismático, mas o estopim de uma crise que colocou em questão a sobrevivência da República romana. O julgamento simbólico de seus assassinos, Bruto e Cássio, não restaurou a ordem republicana: pelo contrário, revelou sua falência. Roma já não possuía instituições capazes de absorver disputas sociais por meio de procedimentos estáveis; o recurso à violência transformou-se no único horizonte político, observara Paul Veyne (1991). O resultado foi a transição para o Império, regime no qual a diferença deixou de ser institucionalizada e passou a ser sufocada sob a autoridade imperial.

Esse evento mostra que não existe democracia universal em abstrato, mas formas políticas ancoradas em formações sociais concretas. A crise romana expressou os limites históricos da República como regime específico de uma sociedade escravista em expansão. O que estava em jogo não era apenas a queda de César, mas a incapacidade de um arranjo político nacional — a República romana — de metabolizar seus conflitos sociais dentro das próprias instituições. Assim, a transição para o Império ilustra como os abalos democráticos só podem ser compreendidos em sua materialidade nacional, ainda que depois adquiram projeção universal na história política.

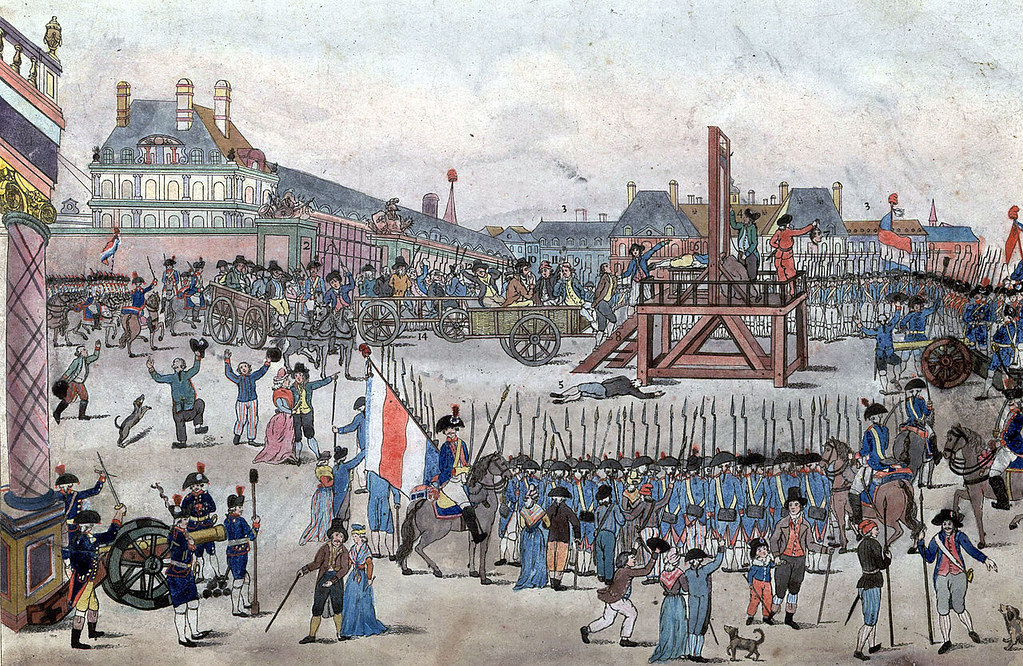

Na França revolucionária, em 1794, Maximilien Robespierre foi levado à guilhotina pelos próprios companheiros. Sua queda marcou o fim da fase radical e popular, e abriu caminho para o Termidor, mais conservador. O julgamento foi menos sobre seus atos e mais sobre os limites do radicalismo democrático. Furet (1989) interpretou o episódio como um deslocamento da Revolução: o excesso de violência política havia tornado impossível a continuidade do regime de massas, e o tribunal representou a tentativa de reinstitucionalizar o poder.

A derrocada jacobina evidencia como cada experiência democrática se enraíza em sua formação nacional. Na França, o julgamento de Robespierre não apenas encerrou uma fase revolucionária, mas delimitou as possibilidades concretas da democracia em uma sociedade burguesa em ascensão. O universal da democracia — liberdade, igualdade, soberania popular — só se manifestou nos marcos da transição francesa, em que a burguesia consolidava seu poder político e econômico.

Para Marx e Engels, no Manifesto do Partido Comunista (1848), a Revolução Francesa foi, sobretudo, a consolidação política da burguesia enquanto classe dirigente. A queda de Robespierre marcou o limite do protagonismo popular. Se os jacobinos representavam a possibilidade de uma democracia mais radical, sustentada pela mobilização das massas urbanas e camponesas, o Termidor assinalou a restauração do predomínio burguês — sepultando o horizonte de uma democracia de massas e reafirmando a dominação de classe que, sob novas formas institucionais, se estabeleceu como ordem duradoura na França pós-revolucionária.

Leia mais: Hobsbawm, a Revolução Francesa e o revisionismo histórico

Séculos antes, em 399 a.C., a condenação de Sócrates pela democracia ateniense expressou exemplarmente as ambiguidades do regime. Acusado de corromper a juventude e de impiedade, Sócrates foi julgado por um júri popular. Michel Foucault (2009) vê nesse julgamento a tensão entre liberdade de pensamento e coesão comunitária: a pólis democrática tolerava a diferença até certo ponto, mas não admitia questionamentos que ameaçassem suas fundações simbólicas. O processo não apenas eliminou uma voz incômoda, mas revelou a vulnerabilidade da democracia direta, sempre tensionada entre pluralidade e unidade.

Pintura A Morte de Sócrates (1787), de Jacques-Louis David. Obra mostra o filósofo condenado pela democracia ateniense a beber cicuta. Crédito Domínio público / Metropolitan Museum of Art / Reprodução via History Stack (Flickr)

Esse acontecimento demonstra que até a democracia ateniense, frequentemente tomada como referência universal, era na verdade expressão de uma formação nacional muito particular. Tratava-se de uma pólis restrita, sustentada pela escravidão, pela exclusão das mulheres e dos estrangeiros. O julgamento de Sócrates não revelou apenas a tensão entre liberdade de pensamento e coesão comunitária, mas também os limites de uma democracia de base escravista, fundada em desigualdades estruturais. A instabilidade da pólis não derivava apenas do dissenso filosófico, mas das bases materiais que a sustentavam.

Após a Segunda Guerra Mundial, os julgamentos de Nuremberg representaram um divisor de águas. Ali, a comunidade internacional afirmou que crimes contra a humanidade não poderiam ser tratados como assuntos internos dos Estados. Como destacou Telford Taylor (1992), promotor em Nuremberg, inaugurava-se uma nova ordem jurídica em que a legitimidade da democracia passava também pela capacidade de condenar seus inimigos universais. Nuremberg transformou a barbárie em objeto de procedimento legal, mostrando que até os horrores mais extremos podem ser submetidos à racionalidade do julgamento democrático.

Ainda que apresentados como gesto de alcance universal, os julgamentos de Nuremberg só podem ser compreendidos em sua base histórica e nacional. Tratava-se, ao mesmo tempo, de punir crimes cometidos por um regime específico — o nazismo alemão — e de reorganizar o capitalismo mundial sob hegemonia norte-americana. O universal da justiça democrática, proclamado em Nuremberg, foi mediado por condições materiais e políticas concretas: a reconstrução europeia, a consolidação do imperialismo contemporâneo e a supremacia política, econômica e militar dos Estados Unidos. O julgamento foi tanto um gesto civilizatório quanto um marco na legitimação da nova ordem internacional surgida após 1945.

Nos Estados Unidos, em 1868, o processo de impeachment contra Andrew Johnson, sucessor de Lincoln, colocou em questão os rumos da Reconstrução após a Guerra Civil. Embora Johnson tenha escapado por apenas um voto, o julgamento reafirmou a autoridade do Congresso sobre o Executivo e delimitou os contornos do presidencialismo americano. Eric Foner (1988) comenta que, naquele momento, estava em jogo mais do que a figura do presidente: tratava-se de decidir se a democracia americana permitiria a plena integração dos ex-escravizados ou se recuaria diante da pressão conservadora.

O processo de julgamento político de Andrew Johnson demonstra como a democracia americana, frequentemente apresentada como modelo universal, esteve profundamente condicionada por sua formação nacional e pelos conflitos de classe. Não se tratava apenas de fundamentos abstratos, mas dos limites concretos da reconstrução em uma sociedade marcada pela escravidão recém-abolida e pela disputa entre duas frações da burguesia: de um lado, o setor industrial do Norte, interessado em expandir o mercado de trabalho livre e consolidar o poder do Congresso; de outro, as elites agrárias do Sul, resistentes à plena incorporação dos ex-escravizados como cidadãos e trabalhadores assalariados. A tentativa de destituição de Johnson evidenciou que a democracia americana, ao mesmo tempo em que avançava em termos institucionais, permaneceu prisioneira de barreiras estruturais — raciais e de classe — que bloquearam a realização de uma igualdade substantiva.

Julgamentos e a projeção de novas ordens políticas

Em todos esses episódios, o julgamento não foi mera tentativa de reparar o passado, mas de legitimar o futuro. Ao condenar ou absolver, tribunais e assembleias não se limitavam a encerrar ciclos: projetavam uma nova ordem. Júlio César abriu caminho para o Império; Robespierre, para o Termidor; Sócrates, para a reafirmação da pólis; Nuremberg, para uma arquitetura internacional inédita; o impeachment de Johnson, para os limites da democracia americana pós-Guerra Civil. Cada julgamento cumpriu a função de ratificar o novo — a ordem emergente que nascia da crise — e não apenas de corrigir o que havia se perdido. O tribunal, nesses momentos, revelou-se menos como guardião da tradição e mais como engenheiro da transformação histórica.

Em última instância, cada julgamento não apenas projetou nova ordem institucional, mas também reafirmou a continuidade da dominação de classe, reorganizando as formas políticas que asseguravam a reprodução do poder das elites em cada contexto histórico. Essa dinâmica, observada em diferentes formações nacionais, abre caminho para a análise da experiência brasileira, foco da segunda parte deste díptico, onde se examinarão os limites e as possibilidades da democracia no Brasil.

Leia a Parte 2:

Democracia em abalo: a experiência brasileira e o desafio do desenvolvimento

Roberto César Cunha é geógrafo (UFMA) e pós-doutor em Geografia Econômica (UFSC). Pesquisador científico e professor universitário, possui cerca de 20 anos de dedicação acadêmica às temáticas do agronegócio, da geografia econômica e do desenvolvimento econômico do Brasil e de suas regiões. É autor de mais de 50 trabalhos científicos publicados, entre artigos nacionais e internacionais, além de capítulos de livros sobre esses assuntos. Também é autor do livro O Ouro do Cerrado – Origem e Desenvolvimento da Soja no Maranhão. E-mail: [email protected]

Este é um artigo de opinião. A visão do autor não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.

Referências

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 1999 [1963].

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.

FONER, Eric. Reconstruction: America’s Unfinished Revolution, 1863–1877. New York: Harper & Row, 1988.

FOUCAULT, Michel. O governo de si e dos outros: curso no Collège de France (1982-1983). São Paulo: Martins Fontes, 2009.

FURET, François. Pensando a Revolução Francesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1992.

LÊNIN, Vladimir I. O Estado e a revolução. São Paulo: Global, 1986 [1917].

MARX, Karl. A luta de classes na França: 1848-1850. São Paulo: Boitempo, 2012 [1850].

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2000 [1848].

ROSANVALLON, Pierre. A contrademocracia: a política na era da desconfiança. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

TAYLOR, Telford. The Anatomy of the Nuremberg Trials. New York: Knopf, 1992.

VEYNE, Paul. História da vida privada: do Império Romano ao ano mil. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.