As Lições das Revoluções no Século das Transições Capitalistas e do início da construção do Socialismo – Parte 2

Em homenagem aos 100 anos da Invencível Coluna Prestes

A primeira parte desta série, analisou as origens das guerras mundiais e o nascimento do socialismo como resposta à crise do capitalismo e à ascensão do fascismo. Nesta segunda parte, o foco desloca-se para o papel dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha na configuração da ordem mundial do pós-guerra e na ascensão do nazismo.

A nova posição dos EUA após a Primeira Guerra Mundial

Ao contrário das potências europeias, que saíram da guerra economicamente devastadas, os EUA emergiram como o maior credor do mundo e detinham a maior parte das reservas de ouro globais.

- Credor, não devedor: a Grã-Bretanha e a França haviam contraído enormes empréstimos dos EUA para financiar seu esforço de guerra. A Alemanha, é claro, estava sobrecarregada com as reparações.

- Reserva de ouro: o ouro europeu fluía para os EUA em pagamento por suprimentos de guerra e para lastrear a moeda americana, o que fortaleceu enormemente o dólar.

- Objetivo estratégico: a elite financeira e industrial dos EUA (“monopólios” ou, mais precisamente, os grandes bancos e corporações) via uma oportunidade histórica de substituir Londres como centro financeiro global e estabelecer a hegemonia americana do dólar.

Leia também:

Desdolarização, “corrida” ao ouro e o Brasil

Da Segunda Guerra à era Trump: desafios históricos da soberania brasileira

O Plano Dawes (1924) e a engenharia financeira americana

O problema era que a Alemanha, arrasada pelas reparações, não conseguia pagar à França e à Grã-Bretanha, que, por sua vez, não conseguiam pagar suas dívidas de guerra aos EUA. O sistema entrava em colapso.

A solução, liderada pelos EUA, foi o Plano Dawes:

- Empréstimos à Alemanha: bancos americanos (como os de J.P. Morgan) emprestaram bilhões de dólares à Alemanha nos anos 1920. Este dinheiro foi crucial para a recuperação econômica alemã no período conhecido como os “Anos de Ouro da República de Weimar”.

- Ciclo de pagamentos: o dinheiro americano fluía para a Alemanha, que usava parte dele para pagar reparações à França e à Grã-Bretanha. Estes países, então, usavam esse mesmo dinheiro para pagar suas dívidas de guerra para os EUA. O capital financeiro americano, assim, financiava todos os lados do conflito anterior, criando um ciclo de dependência e lucrando com os juros.

- Oportunidade de mercado: os empréstimos eram também uma forma de os capitais excedentes dos EUA encontrarem aplicação lucrativa e de abrir a economia alemã para investimentos e produtos americanos.

Hegemonia do dólar e a dependência alemã

Esse mecanismo criou uma situação perversa:

- Hegemonia financeira dos EUA: os EUA posicionaram-se como o árbitro da economia europeia. O dólar tornou-se a moeda-chave para transações internacionais e reservas.

- Dependência frágil da Alemanha: a recuperação econômica alemã dos anos 1920 não foi construída sobre bases sólidas, mas sobre um fluxo constante de empréstimos de curto prazo de Wall Street. A economia alemã ficou extremamente vulnerável a qualquer choque no sistema financeiro americano.

Colapso de 1929 e catástrofe na Alemanha

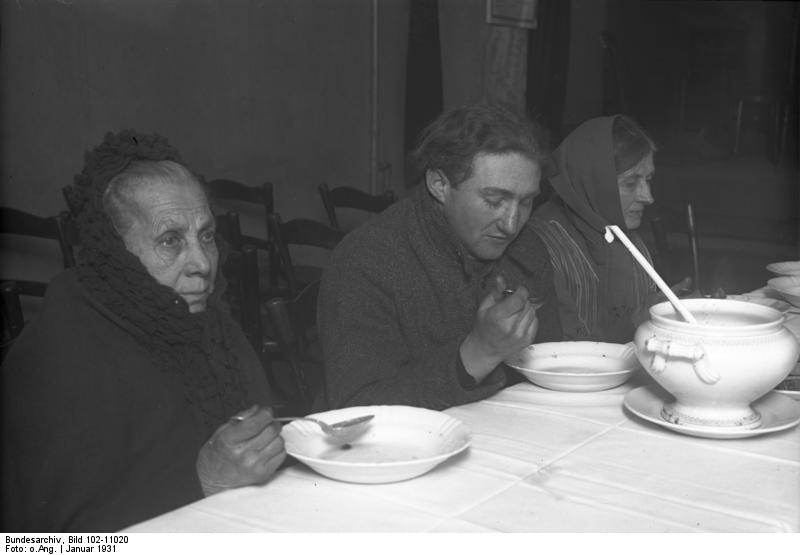

Desempregados e idosos em refeitório de caridade no bairro de Neukölln, em Berlim (1931). Pobreza na Alemanha agravou-se com a crise de 1929, abrindo espaço para o nazismo. Crédito: Crédito: Bundesarchiv, Bild 102-11020 / CC-BY-SA 3.0 DE / via Wikimedia Commons

O desastre ocorreu em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York e a Grande Depressão:

- Fuga de capitais: os bancos e investidores americanos, em pânico, reclamaram massivamente seus empréstimos de curto prazo da Alemanha e de toda a Europa.

- Colapso econômico: sem o influxo de capital americano, a frágil economia alemã desabou quase que instantaneamente. O desemprego disparou, as falências multiplicaram-se e a hiperinflação, ainda uma memória traumática, foi substituída por uma deflação devastadora e desespero massivo.

- Cenário perfeito para os extremos: foi nesse vácuo de desespero, caos econômico e humilhação nacional que a mensagem de Hitler — que culpava judeus, comunistas e o Tratado de Versalhes — encontrou um público receptivo e desesperado. O Partido Nazista, que tinha apoio marginal em 1928, tornou-se uma força majoritária no início dos anos 1930.

Ironia trágica da intervenção americana

Portanto:

- Os monopólios financeiros dos EUA (grandes bancos de investimento) intervieram ativamente na economia alemã pós-Primeira Guerra Mundial, buscando lucro e hegemonia para o dólar.

- Eles criaram uma recuperação econômica artificial na Alemanha, através do Plano Dawes, tornando-a dependente do capital americano.

- Quando a crise do capitalismo americano eclodiu em 1929, ela puxou o tapete sob os pés da Alemanha, causando uma crise econômica e social sem precedentes.

- Essa crise econômica catastrófica foi o fator decisivo que destruiu a frágil democracia da República de Weimar e abriu o caminho para a tomada de poder pelos nazistas, que prometiam salvar a nação do caos.

Em suma, a busca pela hegemonia do capital financeiro americano estabilizou temporariamente a Europa nos anos 1920, mas, ao fazê-lo de forma tão frágil e interdependente, acabou por criar as condições para o colapso econômico que levou à pior catástrofe do século XX.

Foi uma intervenção com consequências não intencionais, mas devastadoras, em continuidade à crise inter-imperialista prevista por Lenin.

Leia também: O capitalismo e suas crises

- Veja na TV Grabois: Debate Capitalismo e crise da globalização neoliberal, como Luiz Gonzaga Belluzzo, Ergon Cugler, Davidson Magalhães e Sergio Cruz

Como isso favoreceu o nazismo

A humilhação e as consequências econômicas do Tratado de Versalhes criaram o terreno fértil perfeito para a propaganda extremista do Partido Nazista:

- Narrativa da “Punhalada nas Costas” (Dolchstoßlegende): a lenda de que o exército alemão não havia sido derrotado no campo de batalha, mas “apunhalado pelas costas” por políticos socialistas, judeus e liberais que assinaram a rendição. Os nazistas exploraram essa mentira brilhantemente, apresentando-se como os únicos que poderiam restaurar a honra nacional e desfazer a “vergonha de Versalhes”.

- Crise econômica hiperinflacionária: as pesadas reparações, somadas a más decisões financeiras do governo alemão, levaram à hiperinflação de 1923, que destruiu as economias da classe média e dos trabalhadores. O marco alemão tornou-se literalmente sem valor, e as pessoas carregavam dinheiro em carrinhos de mão. Esse trauma coletivo tornou a população desesperada por soluções radicais e profundamente ressentida com a ordem internacional.

- Crise de 1929 e a Grande Depressão: quando a Grande Depressão atingiu a Alemanha em 1930, os empréstimos americanos (Plano Dawes) que haviam estabilizado a economia secaram. O desemprego disparou, chegando a quase 30%. Em meio ao caos social, os partidos moderados perderam credibilidade, e os extremistas (comunistas e nazistas) ganharam força. Hitler prometia empregos, restauração do orgulho nacional e repúdio ao Tratado de Versalhes.

- Alvo conveniente para a fúria: o tratado forneceu aos nazistas um bode expiatório perfeito. Todos os problemas da Alemanha poderiam ser atribuídos aos “criminosos de novembro” (os políticos que assinaram o armistício) e às potências vitoriosas “opressoras” (especialmente a França e a Grã-Bretanha).

Atuação da Inglaterra (Grã-Bretanha) e suas complexidade

Aqui é crucial ir além da simplificação. A política britânica em relação à Alemanha no pós-guerra foi ambivalente e evoluiu com o tempo:

- Inicialmente punitiva: sob o primeiro-ministro David Lloyd George, a Grã-Bretanha apoiou um tratado duro, mas era menos vingativa que a França (que havia sido invadida duas vezes em 50 anos e queria garantir que a Alemanha nunca mais fosse uma ameaça).

- Mudança para o apaziguamento (appeasement): a partir dos anos 1920, e principalmente com a ascensão de Hitler nos anos 1930, a política externa britânica, sob líderes como Stanley Baldwin e Neville Chamberlain, mudou. O medo do comunismo era visto como uma ameaça maior que o nazismo para a elite britânica. Muitos conservadores britânicos viam Hitler como um baluarte contra a União Soviética.

- Aversão a uma nova guerra: o trauma da Primeira Guerra Mundial era profundo na Grã-Bretanha. A política de apaziguamento (conciliar Hitler para evitar outro conflito) era popular entre o público. Chamberlain acreditava que poderia satisfazer as “queixas legítimas” da Alemanha sobre Versalhes (como a remilitarização da Renânia e a anexação dos Sudetos) e assim preservar a paz.

- Falta de ação decisiva: essa política de apaziguamento foi interpretada por Hitler como fraqueza. Ele quebrou repetidamente os acordos (como o Acordo de Munique em 1938) e percebeu que poderia agir com impunidade, tornando-o cada vez mais agressivo.

Neville Chamberlain (Reino Unido), Édouard Daladier (França), Adolf Hitler (Alemanha), Benito Mussolini (Itália) e Galeazzo Ciano (Itália) durante o Acordo de Munique (1938), que permitiu a anexação de parte da Tchecoslováquia pela Alemanha nazista. Crédito: Bundesarchiv, Bild 183-R69173 / CC-BY-SA 3.0 DE — via Wikimedia Commons

A Inglaterra contribuiu decisivamente para criar as condições que levaram ao nazismo (com Versalhes) e depois queria usá-lo contra a Rússia, império decadente e amplamente financiado pela banca de Londres. Acreditava ser fácil convencer Hitler de que seu alvo expansionista deveria ser para o leste, para expropriar as terras da Ucrânia e da Rússia. Falhou em contê-lo quando ele surgiu (com o apaziguamento).

A humilhação inicial foi um fator chave. O apaziguamento e a tentativa de manipular o nazifascismo contra o recém estado socialista Russo foi igualmente crucial para o desfecho catastrófico de sua ascensão, já que a banca aprendera a lucrar com as guerras.

A burguesia imperialista, representada pelos monopólios e suas elites políticas, de fato subestimou profundamente o Estado Socialista Soviético e acreditou, inicialmente, que sua queda seria rápida e inevitável. A existência de um Estado operário-camponês, que ameaçava expropriar o capital e desafiar a lógica do lucro, era absolutamente inaceitável e existencialmente ameaçadora para a ordem capitalista global.

Leia também:

Como o Ocidente preparou o Terceiro Reich na Alemanha para derrubar a URSS

Citações de líderes capitalistas, políticos e intelectuais da época, ilustram o desdém inicial, a surpresa com a resistência e o ódio de classe posterior.

Subestimativa inicial: “uma experiência passageira”

Logo após a Revolução de Outubro de 1917, a visão predominante entre as potências capitalistas era de que o governo bolchevique não sobreviveria por mais do que algumas semanas ou meses. Viam os bolcheviques como “aventureiros” e “utópicos” à frente de uma massa ignorante.

Winston Churchill (secretário de Estado de Guerra do Reino Unido)

Churchill era um dos mais ferrenhos anticomunistas. Embora tenha levado a ameaça a sério mais cedo que muitos, sua famosa frase captura o desdém inicial da elite:

“O bolchevismo não é uma política; é uma doença. Ele não deve ser analisado; deve ser extirpado.”

Essa visão patologizante negava qualquer legitimidade política ou teórica à Revolução, tratando-a como um mal a ser erradicado pela força, não um adversário a ser derrotado no debate de ideias. Ele também disse, refletindo a crença na inevitabilidade do fracasso:

“Eles esperam poder estabelecer um império mundial sobre as ruínas da civilização moderna. Mas eles serão esmagados pela própria Rússia, que se levantará para expulsá-los.”

The New York Times e a imprensa ocidental

Os grandes jornais, frequentemente alinhados aos interesses do capital, publicaram inúmeras previsões erradas e sensacionalistas. O The New York Times chegou a publicar, em 1919, uma manchete afirmando que o governo bolchevique havia caído – notícia claramente falsa, que refletia a subestimação e o pensamento tolo da elite.

A existência da URSS era uma ameaça ideológica direta. Ela provava que os trabalhadores podiam tomar o poder, expropriar a burguesia e começar a construir uma sociedade fora da lógica do capital. Isso era um exemplo perigoso para o mundo todo.

Woodrow Wilson (Presidente dos EUA)

Wilson articulou o medo de que a “doença” se espalhasse. Durante as discussões sobre a intervenção na Guerra Civil Russa (1918-1922), ele expressou:

“O bolchevismo é um veneno; é um desafio direto aos nossos ideais de civilização. Não podemos permitir que ele se espalhe.”

Esta visão justificou o apoio às forças “Brancas” (contra revolucionárias) e a intervenção militar direta de mais de uma dúzia de nações — incluindo EUA, Reino Unido, França e Japão — em solo russo, para tentar “estrangular o bebê no berço”, como disse Churchill.

Lógica dos Monopólios

Um banqueiro ou industrial da época não diria isso publicamente, mas sua lógica era clara: um país que nacionalizou as fábricas, as minas, os bancos e a terra, expulsando ou executando seus antigos proprietários, era o pior pesadelo possível. Representava um precedente que, se bem-sucedido, poderia inspirar seus próprios operários.

A URSS era, portanto, uma ameaça existencial ao sistema de propriedade privada dos meios de produção.

Este artigo faz parte da série As Lições das Revoluções no Século das Transições Capitalistas e do início da construção do Socialismo, publicada em 4 capítulos. Perdeu alguma das partes anteriores? Confira os textos já publicados

Miguel Manso é pesquisador do Grupo de Pesquisa sobre Desenvolvimento Nacional e Socialismo da Fundação Maurício Grabois. Engenheiro eletrônico formado pela USP, com especialização em Telecomunicações pela Unicamp e em Inteligência Artificial pela UFV, é diretor de Políticas Públicas da EngD – Engenharia pela Democracia.

Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.