Um clarão silencioso rasga o céu

Há vinte anos, meu pai me presenteou com um livro que reencontrei recentemente na estante, por coincidência quando se completam 80 anos daquele que é o maior crime de guerra já perpetrado, levando à morte 210 mil pessoas, civis na imensa maioria. morreram de imediato ou nos anos seguintes em decorrência dos efeitos da radiação nuclear. Próximo ao epicentro, as pessoas foram dizimadas pelas ondas de choque, de fogo, calor intenso e de irradiação. Os que se encontravam um pouco mais distantes e que não morreram de imediato, nos dias, meses e anos seguintes, morreram pelas queimaduras, por lesões pulmonares, danos aos ouvidos, hemorragias internas e danos psicológicos. Um quadro dantesco, sobre o qual se evita falar das minúcias, do impacto sobre aquelas pessoas, restando a análise do fato histórico e do contexto geopolítico.

Desde então, o arsenal atômico foi multiplicado milhares de vezes, a ameaça nuclear se transformou em um estágio das negociações, um risco que tem se elevado com as tensões decorrentes do declínio relativo da grande potência norte-americana.

Mulher ferida pelo bombardeio atômico de Hiroshima recebe tratamento no ambulatório do Hospital da Cruz Vermelha Japonesa, em 4 de outubro de 1945. A explosão, ocorrida dois meses antes, deixou milhares de mortos e outros milhares de sobreviventes com queimaduras graves e sequelas permanentes. Crédito: Kikuchi Shunkichi – Domínio público, via Hiroshima Red Cross Hospital e Wikimedia Commons.

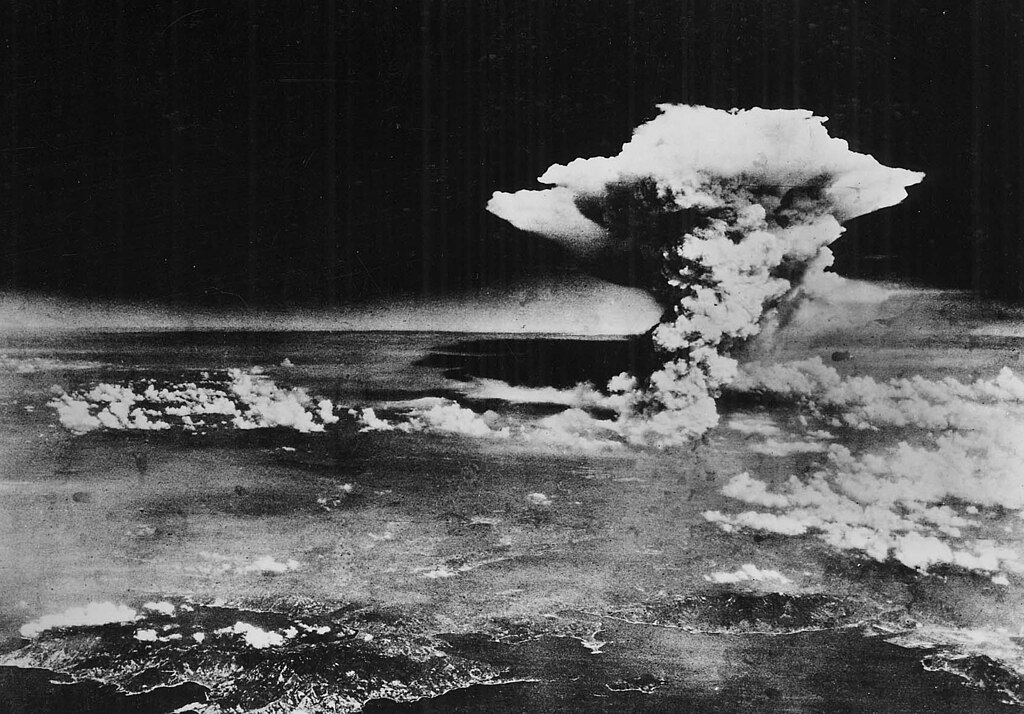

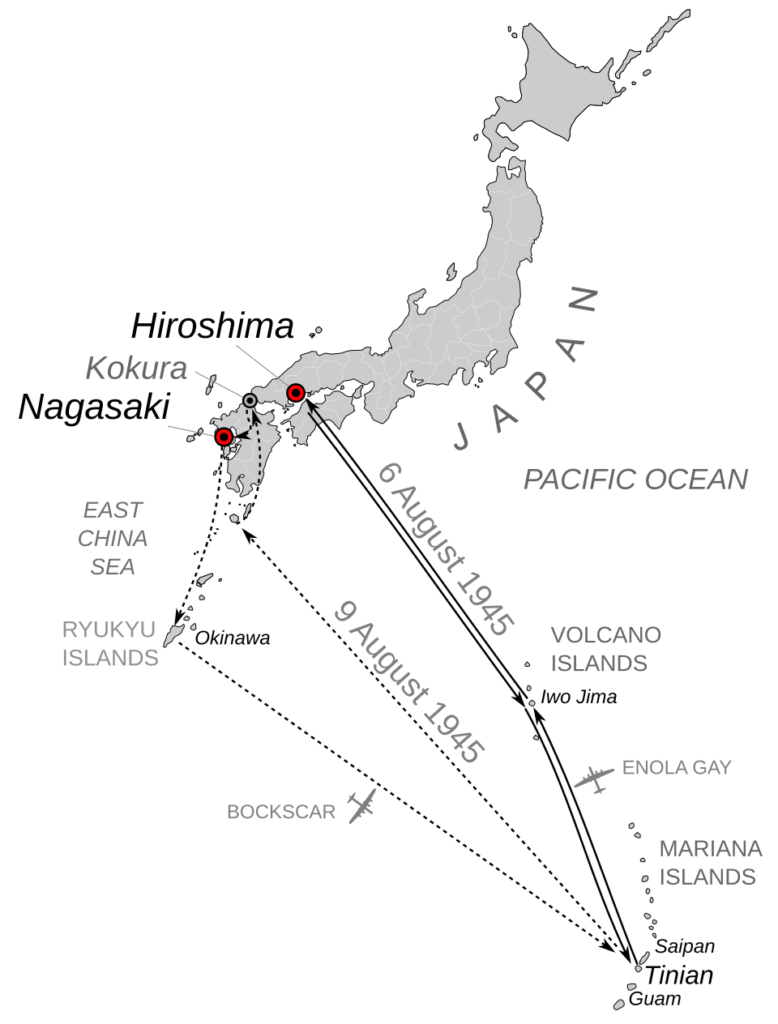

A bomba foi acionada sobre a cidade de 350 mil habitantes às oito e quinze da manhã de 6 de agosto de 1945. Não bastasse a devastação provocada em Hiroshima, três dias depois, uma nova bomba foi lançada sobre Nagasaki, que contava com aproximadamente 260 mil habitantes. Mais uma vez, a justificativa foi a suposta necessidade de convencer o Japão à rendição, o que efetivamente ocorreu na semana seguinte.

Leia também: A ONU e a “crise do multilateralismo”

O livro que mencionei é Hiroshima, escrito por John Hersey, inicialmente na forma de reportagem para a revista The New Yorker, em 1946, depois transformado em livro que vendeu milhões de cópias mundo afora, mantendo-se como obra indispensável para compreender a tragédia e suas implicações. A particularidade do relato de Hersey foi descrever o evento na perspectiva de apenas seis sobreviventes, desde os momentos anteriores ao grande clarão, como alguns descrevem, às consequências para as suas vidas.

Àquela altura as grandes cidades japonesas já haviam sido bombardeadas e, dia e noite, ouviam-se as sirenes que anunciavam a proximidade dos aviões. Os moradores esperavam um ataque a Hiroshima, mas jamais poderiam esperar aquele ato covarde contra uma população civil. Não que os bombardeios convencionais não fossem letais e destruidores, mas nada podia ser comparado à nova invenção. Talvez para lembrar que as inovações tecnológicas podem contribuir para o avanço da humanidade, mas suas aplicações podem servir também à destruição.

A reportagem publicada no The New Yorker, no ano seguinte ao ataque, teve grande impacto, especialmente na sociedade estadunidense, contribuindo para transformar números e estatísticas em casos reais, em pessoas de carne, osso e com histórias de vida bem particulares.

Mapa das operações que culminaram nos bombardeios atômicos dos EUA contra o Japão em 1945. As linhas indicam as rotas dos aviões B-29: o Enola Gay, que partiu de Tinian (Ilhas Marianas) em 6 de agosto para lançar a bomba sobre Hiroshima, e o Bockscar, que deixou a mesma base em 9 de agosto com destino inicial a Kokura, mas atacou Nagasaki devido às condições meteorológicas. Também estão assinaladas ilhas estratégicas no Pacífico usadas como apoio militar, como Saipan, Iwo Jima e Okinawa. Crédito: Mr.98, baseado em File:Japan_large_full.svg e em mapa do Department of Energy. Domínio público, Wikimedia Commons.

A decisão de lançar as bombas é atribuída a Harry Truman, então presidente dos EUA, que se utilizou do argumento de que as bombas agilizariam o fim da guerra. No entanto, boa parte da explicação refere-se ao objetivo de conter o progresso que o exército soviético vinha obtendo com grandes êxitos militares, a despeito da URSS ter tido entre 20 a 27 milhões de perdas humanas na Segunda Grande Guerra.

Passados oitenta anos, os EUA seguem em guerras que resultam na morte de centenas de milhares de pessoas em diversos continentes, seja com sua participação direta ou indiretamente, como ocorreu no Vietnã, Coreia, China, Irã, Iêmen, Iraque, Líbia, Iugoslávia, Palestina, Ucrânia, Síria etc. São estimadas 750 bases militares fora do seu território, em mais de 80 países, que garantem suporte logístico para as suas guerras.

Leia também: Senhores de guerra: OTAN sob Trump e a nova corrida armamentista

Nunca foram dirigidas palavras que sugerissem algum grau de arrependimento, ainda que falseado, por parte dos governantes norte-americanos. Ainda assim, Jimmy Carter e Barack Obama, assim como Henry Kissinger, foram agraciados em diferentes períodos com o Nobel da Paz. Também Donald Trump sonha em receber o prêmio, o que seria mais uma agressão à paz.

Em demonstração de escárnio em face aos ataques de Hiroshima e Nagasaki, no início deste mês de agosto de 2025, repercutiu amplamente na Ásia uma declaração divulgada pela Embaixada dos EUA na China. Segundo a nota:

“Oitenta anos atrás, em 6 de agosto, os EUA e o Japão concluíram uma guerra devastadora no Pacífico.”

Essa é a referência da embaixada estadunidense ao ataque nuclear, como se fosse apenas mais um episódio da sangrenta guerra. Uma análise básica daqueles acontecimentos de 1945 mostra não apenas a crueza da decisão de dizimar tantas vidas inocentes, mas também um ato que mudou o mundo sob muitos aspectos.

Mas não para aí, a nota segue afirmando:

“É um dia solene de reflexão e lembrança, pois homenageamos o povo de Hiroshima e sua mensagem duradoura de paz e esperança.”

Nenhuma referência às centenas de milhares de mortos, aos órfãos, aos sequelados, à dor das famílias.

Vinicius de Moraes e Gerson Conrad, na canção Rosa de Hiroshima, escrita em 1946, clama para a necessidade de não nos esquecermos daquele ato de guerra, da desumana tragédia:

“Mas, oh, não se esqueçam

Da rosa da rosa

Da rosa de Hiroshima

A rosa hereditária

A rosa radioativa

Estúpida e inválida”

Honrar as vítimas de Hiroshima e Nagasaki é desnudar a hipocrisia dos poderosos e exigir, incessantemente, que ‘a rosa de Hiroshima’ – símbolo da vida mutilada pela insanidade – nunca deixe de nos interpelar. Não devemos permitir que seu clarão se apague no silêncio da indiferença.

Nilton Vasconcelos é doutor em Administração Pública e membro do Grupo de Pesquisa sobre Estado e conflitos institucionas no Brasil. Foi secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Governo do Estado da Bahia.

*A coluna de Nilton Vasconcelos tem periodicidade mensal e é publicada no dia 3 de cada mês. Em agosto, publicada excepcionalmente no dia 12.

**Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial da FMG.